Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Umgebungssuche

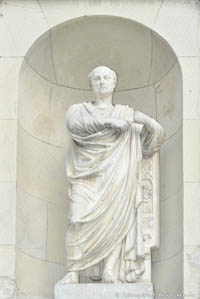

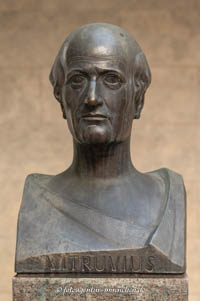

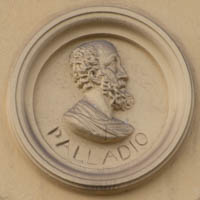

23. 4 1816 - Der Grundstein für die Glyptothek wird gelegt

München-Maxvorstadt * Der Grundstein für die Glyptothek wird gelegt.

10. 5 1933 - Die Bücherverbrennung auf dem Königsplatz

München-Maxvorstadt * Um 19:45 Uhr beginnt im Lichthof der Universität München eine „Feier der nationalen Revolution“ statt. Die Festrede hält Kultusminster Hans Schemm. Eingerahmt von der „Egmont-Ouvertüre“ folgt die Übergabe des neuen Studentenrechts, ein Treuegelöbnis, ein „Appell an die studentische Verantwortung“ und schließlich das Absingen des „Horst-Wessel-Liedes“. Im Anschluss an die Feier beginnt ein Großer Fackelzug. Dazu werden ab 20:30 Uhr am rückwärtigen Ausgang der Universität gegen Gutschein Fackeln ausgegeben.

Um 22:00 Uhr bewegt sich der Fackelzug in Richtung Königsplatz. Die freiwilligen und begeisterten Teilnehmer in Uniform oder dunklem Anzug ziehen an der mit einer roten Flammenkette geschmückten Feldherrnhalle vorbei zum mit Flaggen und Pylonen festlich ausgestatteten Königsplatz, wo um 23:30 Uhr circa 50.000 überwiegend akademisch gebildete Nationalsozialsten und ihre Sympathisanten einen großen „Verbrennungsakt“ beginnen.

Auf dem Rasen vor der heutigen Antikensammlung am Königsplatz ist ein riesiger Scheiterhaufen aus Holz und Stroh errichtet worden. Zunächst hält ein studentischer Funktionär eine Ansprache zur „Ausmerzung undeutscher Schriften“. Danach werfen uniformierte Studenten unter Verlesung von „Feuersprüchen“ die mitgeführten Bücher ins Feuer. In Anlehnung an das Wartburgfest verbrennen sie die „volkszersetzenden Schriften kommunistischer, marxistischer, pazifistischer Haltung (vielfach aus jüdischer Feder stammend) als Symbol der Abkehr vom undeutschen Geist“.

1926 - Die Abbrucharbeiten an der „Heß-Villa“ in der Luisenstraße 35 beginnen

München-Maxvorstadt * Die Abbrucharbeiten an der „Heß-Villa“ in der Luisenstraße 35 beginnen.

1846 - Der endgültige Auftrag für den Bau der „Propyläen“ am „Königsplatz“

München-Maxvorstadt * Leo von Klenze erhält den endgültigen Auftrag für den Bau der „Propyläen“ am „Königsplatz“.

12. 7 1948 - Im ehemaligen Führerbau wird das Amerikahaus eröffnet

München-Maxvorstadt * In der Arcisstraße 12, im ehemaligen sogenannten Führerbau, wird das Amerikahaus eröffnet. Nach dem am 27. Januar 1948 in den USA verabschiedeten „Smith-Mundt Act“ sollte auch den Deutschen die amerikanische Lebensweise und die damit verbundenen politischen Ideale näher gebracht werden.

Die Amerikahäuser sehen sich als Zentren der Positiven Propaganda und sollen dem Loslösen von nationalsozialistischen, später auch kommunistischen Leitbildern dienen und die Völkerverständigung fördern.

1891 - Das „Lenbach-Haus“ ist fertiggestellt

München-Maxvorstadt * Das „Lenbach-Haus“, die Künstlerresidenz des „Malerfürsten“ Franz von Lenbach, ist fertiggestellt.

24. 6 1892 - Otto von Bismarck samt Gemahlin halten sich bis 26. Juni in München auf

München - München-Maxvorstadt * Otto von Bismarck samt Gemahlin halten sich bis 26. Juni in München auf. Sie wohnen in der Künstlerresidenz Franz von Lenbachs.

7. 5 2013 - Das Lenbachhaus wird wieder eröffnet

München-Maxvorstadt * Das Lenbachhaus wird nach einem umfänglichen und aufwändigen Umbau wieder eröffnet.

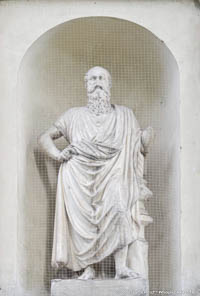

5. 10 1830 - Glyptothek mit 9 Jahren Verspätung fertiggestellt

München-Maxvorstadt * Endlich kann der Architekt der Glyptothek, Leo von Klenze, den Schlüssel für das Plastiken-Museum an König Ludwig I. übergeben.

1890 - Franz von Lenbachs „Residenz“ ist fertiggestellt

München-Maxvorstadt * Franz von Lenbachs „Residenz“ an der Luisenstraße 33 ist fertiggestellt.

9. 4 2014 - Die Eröffnung des NS-Dokumenationszentrum muss verschoben werden

München-Maxvorstadt * Die bisher für den 9. November 2014 vorgesehene Eröffnung des NS-Dokumenationszentrum als Lern- und Erinnerungsort muss auf den 30. April 2015 verschoben werden.

30. 4 2015 - Das NS-Dokumentationszentrum wird eröffnet

<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Das NS-Dokumentationszentrum an der Brienner Straße wird als Lern- und Erinnerungsort eröffnet. An diesem Tag jährt sich die <em>„Befreiung Münchens“</em> vom NS-Terror durch die US-Streitkräfte zum 70. Mal. </p>

7 1950 - Richard-Wagner-Straße 3 wird als Verwaltungsgebäude errichtet

München-Maxvorstadt * Das Gebäude in der Richard-Wagner-Straße 3 wird in Anlehnung an das Eckhaus an der Brienner Straße als Verwaltungsgebäude errichtet.

6. 9 1909 - Die Familie Schülein bezieht ihr Haus in der Richard-Wagner-Straße 7

München-Maxvorstadt * Die Familie des Joseph Schülein bezieht ihr Haus in der Richard-Wagner-Straße 7. Joseph Schülein wird dort bis an sein Lebensende [9. September 1938] wohnen.

1905 - Dem Ehepaar Hanfstängl gehört das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9

München-Maxvorstadt * Das „Rentier-Ehepaar“ Hanfstängl ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9.

1904 - Das Anwesen in der Richard-Wagner-Straße 9

München-Maxvorstadt * Dem „Kaufmanns-Ehepaar“ Held gehört das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9.

1956 - Die Richard-Wagner-Straße 11 geht an die rechtmäßigen Erben

München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 wird an die rechtmäßigen Erben Dr. Walter und Nelly Zeckendorf zurückgegeben.

1986 - Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 wird generalsaniert

München-Maxvorstadt * Das Anwesen Richard-Wagner-Straße 11 wird generalsaniert.

1846 - Der „Historienmaler“ Heinrich Maria Heß erwirbt die Luisenstraße 33

München-Maxvorstadt * Der „Historienmaler“ Heinrich Maria Heß erwirbt das heutige Anwesen Luisenstraße 33 und baut darauf ein Wohnhaus.

29. 4 1903 - Die Familie Schülein bezieht eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße 18

München-Maxvorstadt * Die Familie des Joseph Schülein bezieht eine Wohnung in der Richard-Wagner-Straße 18.

1922 - Gustav Probst gehört das Anwesen Richard-Wagner-Straße 9

München-Maxvorstadt * „Rechtsanwalt“ Gustav Probst ist Eigentümer des Anwesens Richard-Wagner-Straße 9.

1912 - Hermann Heinemann erwirbt die „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41

München-Maxvorstadt * Die „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41 gehört dem „Kunsthändler“ Hermann Heinemann.

Seit 1939 - Büros der „Reichsleitung der NSDAP“ in der „Klopfer-Villa“

München-Maxvorstadt * In der „Klopfer-Villa“ an der Brienner Straße 41 befinden sich zusätzlich Büros der „Reichsleitung der NSDAP“.

1960 - Das Ruinengrundstück der ehemaligen „Villa Freundlich“

München-Maxvorstadt * Das Ruinengrundstück der ehemaligen „Villa Freundlich“ an der Brienner Straße 43 gehört der „Süddeutschen Treuhandgesellschaft“, von der es später an die Landeshauptstadt München übergeht.

1875 - Der „Rentier“ Schäfer lässt ein Haus an der Brienner Straße 43 bauen

München-Maxvorstadt * Der „Rentier“ Schäfer lässt ein Haus mit 15 Zimmern an der Brienner Straße 43 für sich und seine Frau Elise sowie zwei weiblichen und drei männlichen Dienstboten erbauen.

12. 11 2002 - Der Leichnam der evangelischen Königin Therese wird umgebettet

München-Maxvorstadt * Der inzwischen stark beschädigte Zinksarg - der 1854 verstorbenen und 1857 in die Sankt-Bonifazius-Kirche überführten Königin Therese - wird aus der Gruft geholt und in einen eigens angefertigten Marmorsarkophag an der Rückseite des Königsgrabes abgestellt.

19. 3 1857 - Der Sarg der Ex-Königin Therese wird in die Bonifaz-Kirche überführt

<p><strong><em>München-Kreuzviertel - München-Maxvorstadt</em> </strong>* Der Sarg der Ex-Königin Therese wird von der Theatiner-Kirche in die Sankt-Bonifaz-Kirche in eine eigene Gruft unter dem Königsgrab überführt.</p> <p>Der Katafalk der evangelischen Bayernkönigin darf nicht durch die Kirche an ihren Platz getragen werden, weshalb die Stufen am Kirchenportal abgetragen, ein großes Loch in die Außenmauer geschlagen und die sterblichen Überreste der Monarchin in die Gruft geschoben werden. </p>

18. 10 1833 - Der Grundstein für den Obelisken auf dem Carolinenplatz wird gelegt

München-Maxvorstadt * Der Grundstein für den Obelisken auf dem Carolinenplatz wird gelegt. Er ist ein Denkmal für die im Russlandfeldzug Napoleons umgekommenen bayerischen Soldaten.

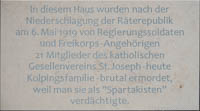

6. 5 1919 - 21 Kolpinggesellen werden im Keller des Prinz-Georg-Palais ermordet

München-Maxvorstadt * Etwa dreißig Mitglieder des Katholischen Gesellenvereins Sankt-Joseph treffen sich in ihrem Vereinslokal, dem Maxkasino, in der Augustenstraße 41. Dem preußischen Kaiser-Alexander-Garde-Grenadier-Regiment war zuvor von einem Denunzianten mitgeteilt worden, dass dort am Abend eine Versammlung von Rotarmisten stattfindet.

Noch während sich im Kasino die Vereinsmitglieder unterhalten, wird das „Spartakistennest“ von Regierungssoldaten beobachtet und 25 Teilnehmer sowie der Wirt kurz vor 21 Uhr verhaftet.

Die Möglichkeit, gegenüber den Soldaten das Missverständnis aufzuklären und sich zu legitimieren, wird von diesen gewaltsam unterbunden. Erste Gewehrkolbenhiebe gegen die Arretierten und Zurechtweisungen sind die Folge. Mit dem Abmarsch zum Quartier des Alexander-Regiments beginnt der weitere Leidensweg für die Gefangenen, denn bald geht die Begleitmannschaft dazu über, die angeblichen Spartakisten nicht nur zu beschimpfen, sondern auch mit Pistolen und Gewehren auf sie einzuschlagen.

Nun werden die 26 katholischen Gefangenen in das Prinz-Georg-Palais am Karolinenplatz 5 gebracht. Im Hof beginnt das eigentliche Massaker. Sechs der Gesellen werden im hinteren Teil des Hofes gegen das Tor eines Schuppens gestoßen. Dann eröffnen die Soldaten mit Gewehren und Pistolen das Feuer, bis alle sechs tot sind. Die verbliebenen zwanzig Kolpinggesellen werden zum Eingang des Kellers geführt. Dort erwischt es einen siebten Gefangenen. Er wird auf den Boden geworfen und mit einem gezielten Pistolenschuss ermordet.

Die Übrigen werden jetzt zur Zielscheibe sadistischer Spiele ihrer Peiniger. Man stößt sie mit Flüchen und Beschimpfungen die Treppe zum Keller hinunter. Dort müssen sie sich mit dem Gesicht nach unten auf den Boden legen. Dann beginnen die Erschießungen. Auf grauenhafte Weise werden 14 Kolpinggesellen ermordet. Wer nicht durch die Schüsse stirbt, wird mit dem Bajonett erstochen. Manche Gefangene stellen sich tot oder sind bewusstlos.

Nur durch das Eingreifen eines hohen Offiziers wird das Morden beendet. Nach dem Massaker werden 21 Tote in das Pathologische Institut gebracht. Unter den Erschossenen befinden sich zwei Brüderpaare, bei zwei weiteren wird jeweils einer getötet. Zwei Schwerverletzte werden in das Reservelazarett an der Zollstraße eingeliefert. Drei Opfer brauchen keine Krankenhausbehandlung.

Alle Ermordeten sind eingeschriebene Mitglieder der konservativen Bayerischen Volkspartei - BVP. Der Fall wird deshalb vor Gericht ausführlich untersucht. Man ist jedoch von Regierungsseite geneigt, nichts mehr über den Vorfall an die Presse zu geben. Die Folge davon ist, dass die von den Militärbehörden erstellten unwahren Berichte überall, auch im Ausland, Verbreitung finden.

Ansonsten achten die Zensurbehörden streng darauf, dass keine publikumswirksame Veröffentlichung über das blutige Geschehen unter die Leute kommen können. So wird beispielsweise die Sondernummer der Süddeutschen Illustrierten Kriminal-Zeitung vom November 1919, die darüber berichtet, sofort nach ihrem Erscheinen beschlagnahmt.

4. 5 1931 - Die Pfandleihanstalt in der Augustenstraße wird eröffnet

München-Maxvorstadt * Die Pfandleihanstalt in der Augustenstraße 20/22 wird eröffnet.

6. 5 2019 - Eine Gedenktafel für die ermordeten Kolpinggesellen

München-Maxvorstadt * Am Prinz-Georg-Palais am Karolinenplatz 5, dem Sitz des Sparkassenverbands Bayern, wird eine Gedenktafel zur Erinnerung an die Ermordung von 21 Kolpinggesellen am 6. Mai 1919 enthüllt.

Das Andenken an die grausamen Vorgänge vor 100 Jahren kam aufgrund einer Initiative von Frau Dr. Hella Schlumberger zustande. Zur Realisierung des Denkmals trägt das Kolpingwerk, die Versicherungskammer Bayern, der Sparkassenverband Bayern und die Landeshauptstadt München bei.

Nach dem 7 1817 - Montgelas lässt sich ein Palais am Karolinenplatz 2 bauen

München-Maxvorstadt * Nach seiner Pensionierung lässt sich Graf Maximilian Joseph von Montgelas ein Palais am Karolinenplatz 2 nach den Plänen von Jean Baptiste Métivier erbauen.

28. 4 1847 - Lola Montez kann ihr Palais an der Barer Straße beziehen

München-Maxvorstadt * Lola Montez kann das für sie vom König angekaufte, neu gestaltete und standesgemäße Palais an der Barer Straße 7 beziehen.

19. 11 2017 - Die 6. Benefiz-Matinée der SAUBANDE im Münchner Volkstheater

München-Maxvorstadt * Zum sechsten Mal veranstaltet die „SAUBANDE“, der Valentin-Karlstadt-Förderverein, eine Benefiz-Matinée im Münchner Volkstheater.

Es treten auf: Ilse Neubauer, Maria Peschek und Helmut Dauner, Mrs. Zwirbel, Hans Well und die Wellpappn, Bele Turba und Nadia Tamborrini, das „Fünferl“ mit Johanna Bittenbinder, Heinz Josef Braun, Sebi Tramontana und Andreas Koll, Veronika Bittenbinder mit Band, Stefan Noelle, Stephan Zinner, Arthur Senkrecht mit Bastian Pusch am Piano und Holger Paetz sowie die eine oder andere Überraschung.

Die namhaften Künstlerinnen und Künstler geben ihr Bestes, garniert mit valentinschen Spitzen.

1858 - Die „Deutsche Allgemeine und Historische Kunstausstellung“ im „Glaspalast“

München-Maxvorstadt * Aus Anlass ihres 50-jährigen Bestehens hält die „Akademie der Bildenden Künste“ die „Deutsche Allgemeine und Historische Kunstausstellung“ im „Glaspalast“ ab.

1. 10 1854 - Der Münchner Glaspalast wird eröffnet

München-Maxvorstadt * Der Münchner Glaspalast wird mit der Allgemeinen Ausstellung deutscher Industrie- und Gewerbeerzeugnisse eröffnet.

16. 9 1882 - Die erste deutsche Elektrizitätsausstellung im Münchner Glaspalast

München-Maxvorstadt * Aufgrund einer Initiative Oskar von Millers, dem späteren Gründer des Deutschen Museums, findet im Münchner Glaspalast die erste deutsche Elektrizitätsausstellung statt.

Neben der Bogenlampe, der Glühlampe und der Anwendung des Dynamos können die Münchner das Telephon als weitere technische Errungenschaft bewundern. Dieses neuartige Kommunikationsmittel findet in München großen Anklang und zählt bald zu den wichtigsten Einrichtungen jeder werdenden Großstadt.

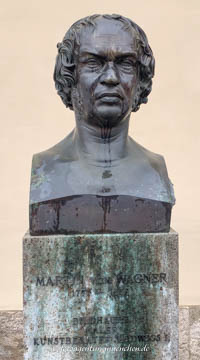

27. 9 1864 - Richard Wagner mietet für sich die Villa in der Brienner Straße

München-Maxvorstadt * Richard Wagner mietet für sich das Haus in der Brienner Straße 21, nahe der Propyläen. Bereits bei der ersten Audienz hat der Komponist dem Märchenkönig Ludwig II. erklärt, dass er sich in München nur dann „heimisch und zur Arbeit angeregt“ fühlen kann, wenn er „ein Häuschen in einem Garten allein bewohne“.

2. 5 1865 - Die „Kabinettskasse“ kauft eine Wohnung für Richard Wagner

München-Maxvorstadt * Auf Wunsch König Ludwigs II. wird Richard Wagners Wohnhaus an der Brienner Straße 21 von der „Kabinettskasse“ angekauft und dem Komponisten kostenlos zur Verfügung gestellt.

1910 - Das Kino in der Dachauer Straße 16 heißt jetzt „Gabriels Tonbildtheater“

München-Maxvorstadt * Aus Carl Gabriels „The American Bio-Cie./Carl Gabriel's Thater lebender Bilder“ in der Dachauer Straße 16 wird „Gabriels Tonbildtheater“.

26. 7 1808 - König Max I. Joseph beauftragt den Alten Botanischen Garten

München-Maxvorstadt * König Max I. Joseph ordnet an, dass „die Aussteckung des botanischen Garten in einer Erweiterung der gegenwärtigen Herzogmax-Wiese ohne ferneren Aufschub vorgenommen werden solle“.

21. 4 1907 - Carl Gabriel eröffnet in der Dachauer Straße 16 sein erstes Münchner Kino

<p><strong><em>München-Maxvorstadt</em></strong> * Carl Gabriel eröffnet in der Dachauer Straße 16 sein erstes Münchner Kino unter dem weltmännischen Namen <em>„The American Bio-Cie./Carl Gabriel's Theater lebender Bilder“</em> mit 145 Plätzen. Es ist Münchens viertes Kino. Es werden Stummfilme gezeigt, die von einem mehr oder weniger talentiertem Klavierspieler und einem Explikateur, einen Filmerklärer, begleitet werden.</p> <p>An den Lehnen der Vordersitze sind Drahtgestelle angebracht, in denen man seinen Masskrug abstellen kann. Statt Popkorn und Eis - wie heute - werden Schokolade und Wurstsemmeln verkauft.</p> <p>Nach 19 Uhr geht fast niemand mehr ins Kino, denn: <em>„Der Münchner geht im Gegensatz zum Berliner, soweit er es ermöglichen kann, lieber Nachmittags ins Kino, weil er den Abend gern im Bierrestaurant verbringt.“</em>Trotzdem suchen die <em>„Gebildeten“</em> das Kino erst im Schutz der Dunkelheit auf. Etwaige Bekannte begrüßen sich - wenn überhaupt - mit einem verlegenem Lächeln. Es gibt Logen mit einem Loch im Vorhang, von dem aus man zwar alles sehen kann, selbst aber nicht gesehen wird.</p> <p>Die Münchner Polizei besucht im Auftrag der Obrigkeit regelmäßig die Kinematographen. Sie muss sicherstellen, dass im dunklen Kinosaal alles <em>„sittlich“</em> und <em>„mit rechten Dingen“</em> zugeht.</p>

1861 - Adolf Friedrich von Schack lässt ein neues Galeriegebäude bauen

München-Maxvorstadt * Da die Gemälde Adolf Friedrich von Schacks an ihrem Aufstellungsort aufgrund der Feuchtigkeit „dem sicheren Verderben“ ausgesetzt sind, lässt der Kunstmäzen von Eduard Gerhardt ein neues „Galeriegebäude“ im Garten seines Anwesens an der Brienner Straße 19 erbauen.

28. 4 1919 - Kommunisten besetzen das Wittelsbacher Palais

München * Am Nachmittag besetzen Kommunisten das Wittelsbacher Palais, den Sitz des Aktionsausschusses.

12. 6 1895 - Der Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz wird eingeweiht

München-Maxvorstadt * Der vom Bildhauer Adolf von Hildebrand entworfene Wittelsbacher Brunnen am Lenbachplatz wird eingeweiht.

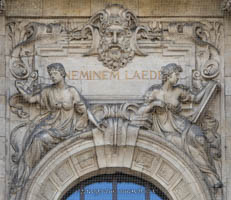

1811 - Das Eingangstor des „Alten Botanischen Gartens“

München-Maxvorstadt * Das Eingangstor des „Alten Botanischen Gartens“ entsteht nach Plänen von Joseph Emanuel d‘Herigoyen.

21. 5 2014 - Eine Gedenktafel für jüdische Juristen

München-Maxvorstadt * Im Eingangsbereich des Justizgebäudes an der Prielmayersteaße 5 wird eine Gedenktafel für jüdische Juristen angebracht, die in der Zeit des nationalsozialistischen Unrechtsregimes zwangsweise aus dem Justizdienst entfernt worden sind.

1959 - Das „Schiller-Denkmal“ kommt in die gegenüberliegende Grünanlage

München-Maxvorstadt * Das „Schiller-Denkmal“, das bis dahin auf dem „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ gestanden hat, kommt in die gegenüberliegende Grünanlage.

11 1986 - Die „Ewige Flamme“ darf am Tag und in der Nacht brennen

München-Maxvorstadt * Der Stadtrat hebt die „Sparmaßnahme“, wonach die „Ewige Flamme“ im neuen „Mahnmals“ auf dem „Patz der Opfer des Nationalsozialismus“ nur an besonderen Gedenktagen beziehungsweise nur nachts brennen soll, wieder auf, weil damit die „wesentliche Symbolik des Mahnmals außer Kraft gesetzt“ würde.

Damit wird eine mehr als peinlich zu bezeichnende Diskussion beendet.

2007 - Das „Mahnmal“ für die „Opfer der Sinti und Roma“ wird erneuert

München-Maxvorstadt * Das „Mahnmal“ für die „Opfer der Sinti und Roma“ auf dem „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ wird erneuert und erhöht.

13. 1 1965 - Ein provisorisches Denkmal aus Flossenbürger Granit

München-Maxvorstadt * Nach einem Stadtrats-Beschluss soll auf dem Platz der Opfer des Nationalsozialismus ein provisorisches Denkmal errichtet werden. Als Mahnmal wird ein 2,50 Meter hoher und 1,10 Meter breiter Findling aus Flossenbürger Granit aufgestellt, den der Bildhauer Karl Oppenrieder mit der Inschrift „Den Opfern des Nationalsozialismus“ versehen hat.

12 1985 - Die „Ewige Flamme“ soll nur noch an besonderen Gedenktagen brennen

München-Maxvorstadt * Knapp drei Wochen nach der Einweihung des neuen „Mahnmals“ auf dem „Patz der Opfer des Nationalsozialismus“ beschließt der Münchner Stadtrat, dass die „Ewige Flamme“ nur an besonderen Gedenktagen beziehungsweise nur nachts brennen soll.

12 2008 - Der „Platz der Opfer des Nationalsozialismus“ soll würdiger gestaltet werden

München * Der „Ältestenrat“ des Münchner Stadtrats spricht sich einstimmig für eine würdigere Gestaltung des „Platzes der Opfer des Nationalsozialismus“ aus.

Es besteht Einvernehmen darüber, dass dieser Ort die zentrale Gedenkstätte bleiben müsse.

4. 1 1710 - Erlaubnis für den Bau der Dreifaltigkeitskirche erbeten

München * Die Kaiserliche Administration wird um Erlaubnis für den Bau der Dreifaltigkeitskirche gebeten.

8. 1 1710 - Der Kaiser unterstützt den Bau der Dreifaltigkeitskirche

München - Wien * Die Kaiserliche Administration informiert Kaiser Joseph I. in Wien von dem Wunsch der Münchner, um Erlaubnis für den Bau der Dreifaltigkeitskirche. Der Kaiser

- zeigt starkes Interesse an diesem Bau,

- will mit einer Abordnung sogar an der Konferenz zum Bau der Dreifaltigkeitskirche teilnehmen und

- kündigt die finanzielle und materielle Unterstützung der Besatzungsmacht an.

In der Folge und während der gesamten Bauzeit tritt die in der Münchner Herzog-Max-Burg stationierte Kaiserliche Administration als Korrespodenzpartner auf, denn es waren Verhandlungen mit der Landschaft, dem Rat der Stadt, der Baudeputation, dem Geistlichen Rat und dem Kaiserhaus in Wien zu führen.

21. 10 1711 - Grundsteinlegung für die Dreifaltigkeitskirche

Wien - München * Die kaiserliche Familie kommt zur Grundsteinlegung der Dreifaltigkeitskirche nach München.

8 1714 - Stuckarbeiten in der Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Der Stuckateur Johann Georg Baader beginnt mit der plastischen Kirchenausschmückung der Dreifaltigkeitskirche.

9 1714 - Fresken für die Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Der Freskant Cosmas Damian Asam beginnt mit seinen Arbeiten an der Dreifaltigkeitskirche.

6. 10 1714 - Segnung der Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Die Dreifaltigkeitskirche kann vom Dekan Johann Martin Constante von Vestenburg benediziert [= gesegnet] werden. Die Altäre, die Kanzel und das Abschlussgitter werden in den folgenden beiden Jahren geschaffen.

29. 5 1718 - Die Einweihung der Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Die offizielle Weihe der Dreifaltigkeitskirche vollzieht der Freisinger Fürstbischof Franz von Eckher von Kapfenberg und Lichteneck. Das Gelöbnis der „drey Stände, Der Bürger, Edelleith, und gesamter Geistlichkeit“ vom 17. Juli 1704 ist damit endgültig erfüllt worden. Vierzehn Jahre hat es gedauert, wobei alleine die Suche nach einem geeigneten Bauplatz für die Dreifaltigkeitskirche über sieben Jahre in Anspruch nahm. Dabei standen insgesamt zwölf Bauplätze zur Diskussion.

28. 9 1946 - Nur leichte Kriegsbeschädigungen bei der Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Die Dreifaltigkeitskirche bleibt tatsächlich als einzige Kirche der Münchner Innenstadt von der Wucht der Bomben des Zweiten Weltkriegs weitestgehend verschont.

Der Bericht des Dompfarrers K. Abenthum vom 28. September 1946 führt folgende Beschädigungen auf: „Dach über dem Querschiff abgebrannt; Sakristeianbauten größtenteils zerstört. […] Kleinere Splitterschäden und Beschädigungen an der Putzarchitektur. Im Inneren: […] Altargemälde ernsthaft beschädigt.“

1818 - Das „Eichthal-Palais“ an der Brienner Straße 12 wird von Klenze erbaut

München-Maxvorstadt * Das „Eichthal-Palais“ an der Brienner Straße 12 wird von Leo von Klenze erbaut.

9 1712 - Richtfest der Dreifaltigkeitskirche

München-Kreuzviertel * Die Dachstühle der Dreifaltigkeitskirche sind gesetzt. Damit kann das Richtfest begangen werden.

1898 - Hermann Tietz eröffnet Münchens erstes Kaufhaus

München-Maxvorstadt * Als erstes Kaufhaus in München wird jenes von Hermann Tietz, der heutige Hertie, am Hauptbahnhof eröffnet.

1899 - Das Kaufhaus Hermann Tietz wird als erstes Kaufhaus eröffnet

München * Das Kaufhaus Hermann Tietz, der spätere Hertie, wird als erstes Kaufhaus in München eröffnet. Der Kaufhausbesitzer muss sich mehrmals vor Gericht den Anschuldigungen der Antisemiten erwehren, dass er durch ihre niedrigen Löhne die Verkäuferinnen zur Prostitution treiben würde. Das bringt zwar den Anschuldigern hohe Geldstrafen ein, hat aber auch Auswirkungen auf das Geschäft des Warenhauses Tietz.

15. 4 1799 - Maria Leopoldine erhält die Herzog-Max-Burg als Witwensitz

<p><strong><em>München</em></strong> * In einem Zusatzvertrag zum Ehevertrag wird von Kurfürst Max IV. Joseph festgelegt, dass die Kurfürstin-Witwe Maria Leopoldine</p> <ul> <li>die Herzog-Max-Burg als Witwensitz nutzen kann. </li> <li>Als Sommersitz erhält sie Schloss Berg am Starnberger See mit dem dazugehörigem Garten, Grund und Gebäude sowie die kurfürstlichen Fahrzeuge <em>„zur Lustfahrt auf dem See“</em>. </li> <li>Außerdem bekommt sie einen jährlichen Unterhalt von 100.000 Gulden, bezahlbar in Monatsraten von 8.333 Gulden 20 Kreuzern. </li> </ul>

3 1716 - Maria Anna Lindmayr wird Priorin

München-Kreuzviertel * Maria Anna Josepha a Jesu Lindmayr wird für drei Jahre zur Priorin des Karmelitinnenklosters gewählt.

30. 10 1802 - Das Leihhaus im ehemaligen Karmelitinnenkloster

München-Kreuzviertel * Die Klostergebäude an der Rochusstraße sind für den 30. Oktober 1802 zur öffentlichen Versteigerung ausgeschrieben, werden dann aber um 34.000 Gulden dem Staat als Pfand- und Leihhaus überlassen. Lediglich das Nutzungsrecht der Dreifaltigkeitskirche erhält die Lateinische Kongregation, von der das Muttergottes-Gnadenbild stammt.

22. 6 1657 - Ferdinand Maria legt den Grundstein für die Karmelitenkirche

München-Kreuzviertel * Der Grundstein für die Kirche des Karmelitenklosters neben der Wilhelminischen Veste wird vom jugendlichen Kurfürsten Ferdinand Maria gelegt.

22. 2 1802 - Bestandsaufnahme im Karmelitinnenkloster

München-Kreuzviertel * Der Aufhebungskommissär Bernmiller begibt sich zur Bestandsaufnahme ins Karmelitinnenkloster. Im Konvent leben zwanzig Schwestern vom regulierten Dritten Orden der Unbeschuhten Karmelitinnen und zwei Novizinnen.

1. 10 1849 - Der Centralbahnhof kann der Öffentlichkeit übergeben werden

München-Ludwigsvorstadt * Nach einer Bauzeit von 26 Monaten kann Friedrich Bürkleins Centralbahnhof der Öffentlichkeit übergeben werden. Der Architekt Friedrich Bürklein hat ein Zweckgebäude im sogenannten Rundbogenstil konzipiert, das Elemente der Romanik und der italienischen Renaissance verbindet.

Das der Stadt zugewandte Empfangsgebäude erinnert mit seiner Fensterrosette und der vorgelagerten Arkadenhalle fast an die Bonifazkirche. Die den Mittelbau flankierenden, zweigeschossigen Seitenbauten dienen dem Billettverkauf, der Post und als Wohnungen für Beamte.

Die Einsteighalle gilt als erstes großes Bauwerk der technisch-industriellen Ära in München, deren Kühnheit und Originalität weithin gerühmt wird. Halbrundförmig, rund 110 Meter lang, 29 Meter breit und bis zu 20 Meter hoch, überspannte sie fünf Gleise. Doch es ist noch eine hölzerne Konstruktion, die kurz vor der dann aus Eisen erbauten Schrannenhalle ausgeführt worden ist. Eine Fußbodenheizung erwärmt die Warte- und Restaurationsräume auf 17,5 bis 20 Grad Celsius.

1808 - Die Gruft unterhalb der „Karmeliten-Kirche“ wird geräumt

München-Kreuzviertel * Die Gruft unterhalb der „Karmeliten-Kirche“ wird geräumt.

Das Gebäude wird klassizistisch überarbeitet und dient als „Studienkirche“.

Der Teil des Klosters hin zur heutigen Pacellistraße dient dem „Erzbischöflichen Ordinariat“.

30. 6 1972 - Die 199 Wasserstrahlen des Springbrunnens am Stachus

München-Kreuzviertel - München-Hackenviertel * Die 199 Wasserstrahlen des Springbrunnens am Stachus ergießen sich zum ersten Mal und schaffen an dem verkehrsgeplagten Platz an heißen Tagen eine Oase der Kühle.

5. 1 1302 - Erstmalige Nennung des Neuhauser Tors

München-Kreuzviertel - München-Hackenviertel * Das Neuhauser Tor wird erstmals in einer Urkunde genannt.

10. 4 1715 - Max Emanuel zieht n aller Stille durch das Neuhauser Tor

<p><strong><em>München</em></strong> * Kurfürst Max Emanuel zieht nachts um 23 Uhr mit seiner Familie in aller Stille durch das Neuhauser Tor. Freudenbezeugungen sind zuvor verboten worden. </p> <p>Der erneut in seine Herrschaftsrechte eingesetzte Kurfürst Max Emanuel trifft damit wieder mit seiner Familie zusammen. Er hat Großes mit seinen Söhnen vor und in seinem Exil beschlossen, dass drei seiner fünf Söhne in der Reichskirche untergebracht werden sollen: Philipp Moritz, Clemens August und Johann Theodor. </p>

18. 3 1791 - Die Schleifung der Neuhauserbastion beginnt

<p><strong><em>München</em></strong> * Mit der angeordneten Schleifung der Neuhauser-Bastion bildet sich umgehend eine Initiativgruppe, die mit den Unterschriften mehrerer Hundert Münchner Bürger gegen die <em>„gänzliche Schleifung der Wallanlagen“</em> protestiert. Sie betrachten es nun als <em>„unverantwortlich, Wälle, welche fast eineinhalb Jahrhunderte stehen, und deren Herstellung mehr als drei Millionen gekostet hatte, ohne gewichtigen Nutzen, oder besondere Notwendigkeit einzuwerfen“</em>. </p>

24. 10 1805 - Napoleon Bonaparte zieht triumphal in München ein

München * Napoleon zieht triumphal durch das Karlstor in München ein. Kurfürst Max IV. Joseph befindet sich noch in seinem Exil in Würzburg. Die Kurpfalzbaierische Staats-Zeitung von München berichtet am 25. Oktober 1805: „Endlich hatten wir gestern das sehnlich erwartete Vergnügen, Se. Majestät Napoleon Kaiser in Frankreich und König in Italien hier eintreffen zu sehen.

Se. Majestät kamen von Augsburg, fuhren in einem 6-spännigen Reisewagen, welchen der Herr Reichs-Marschall Bernadotte, nebst noch einigen H.H. Reichsmarschallen zu Pferde begleitete, unter dem Donner der Kanonen, und dem Zusammengeläute aller Glocken durch die Neuhauser-Kaufinger- über den Platz durch die Diener- in die Residenz-Gasse heran, und stiegen […] in der kurfürstl. Residenz ab.

Die ganze Stadt war zur Tageshelle beleuchtet, und die Mittags zuvor angekommenen kaiserl. königl. Garde-Regimenter hatten sich durch die ganze Einzugsstrecke à la haie aufgestellt. Es war ½ 8 Uhr Abends, und die Menge des hier befindlichen, zum Theile noch mit der Einquartierung beschäftigten Militärs nebst dem zusammenströmenden Volke zeigte das Bild eines durch Ströme aufgetriebenen Meeres, das sich schwer und langsam dahinwälzt.“

2. 3 1775 - Dritte Aufführung von Mozarts Oper „La finta giardiniera“

München-Kreuzviertel * Die Oper „La finta giardiniera“ von Wolfgang Amadeus Mozart wird im Opernhaus am Salvatorplatz zum dritten Mal aufgeführt.

15. 2 1905 - Das „Kaufhaus Oberpollinger“ ist fertiggestellt

München-Kreuzviertel * Das „Kaufhaus Oberpollinger“ der hanseatischen Kaufmannsfamilie „Emden & Söhne“ ist fertiggestellt.

14. 3 1905 - Das Kaufhaus Oberpollinger wird eröffnet

<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Das Kaufhaus Oberpollinger wird <em>„früh 8 Uhr“</em> eröffnet. Die Menschen strömen in das neue Kaufhaus, <em>„durch das der Atem der großen weiten Welt weht“</em>. </p>

31. 1 2014 - Im Hotel Bayerischer Hof beginnt die 50. Münchner Sicherheitskonferenz

München-Kreuzviertel * Im Hotel Bayerischer Hof beginnt die 50. Münchner Sicherheitskonferenz.

1871 - Das Hotel Bayerischer Hof wird an die Vereinsbank verkauft

München-Kreuzviertel * Nach Joseph Anton Ritter von Maffei's Tod wird das Anwesen des Hotels zum Bayerischen Hof für 580.000 Gulden an die Bayerische Vereinsbank verkauft.

7. 11 1918 - Soldaten und Zivilsten dringen in das Hotel Bayerischer Hof ein

München-Kreuzviertel * Soldaten und Zivilsten dringen in das Hotel Bayerischer Hof ein. Sie nehmen den dort einquartierten Offizieren des Oberkommandos Süd das Ehrenwort ab, nichts gegen den Arbeiter- und Soldatenrat zu unternehmen.

1. 5 1782 - Papst Pius VI. besucht den Bürgersaal

<p><strong><em>München-Kreuzviertel</em></strong> * Mit Papst Pius VI. besucht erstmals ein Papst München. Er sucht den Bürgersaal zum Gebet auf. </p>

24. 3 1864 - Richard Wagner hält sich in München auf

München-Kreuzviertel * Richard Wagner hält sich bis 26. März in München auf und wohnt im Hotel Bayerischer Hof. Er ist wieder auf der Flucht, da er in Österreich wegen seiner hohen Schulden täglich mit Inhaftierung rechnen muss.

24. 9 1662 - Der Auftakt einer Festtriologie im Opernhaus am Salvatorplatz

München * Auch das Volk darf sich an den Feierlichkeiten aus Anlass der Geburt des Kurprinzen Max Emanuel beteiligen. Von Mittag bis zum Abend fließt aus eigens vor der Residenz aufgestellten Brunnen weißer und roter Wein. Brot wird verteilt. Und Hofleute werfen Geldstücke und Schaumünzen unters Volk. Das kurfürstliche Herrscherpaar verfolgt zeitgleich im Opernhaus am Salvatorplatz die Oper „Fedra Incoronata“. Sie bildet den Auftakt einer Festtriologie.

Noch vor der eigentlichen Opernaufführung erscheinen Iris, Hebe sowie Lucina und verkünden, dass die Zeit der finsteren unwirtlichen Wetter zu Ende geht und jetzt heitere Tage anbrechen würden. Sie sind gekommen, um die Sorgen und Schmerzen, die sich mit der schweren Geburt des Prinzen eingestellt haben, zu vertreiben. Dem neuen Helden [Max Emanuel] wünschen sie alles Gute und dass er wachsam und Kühn das Schwert führen werde.

In dem folgenden Spektakel treten nahezu alle griechischen Götter und Helden auf und huldigen dem Kurprinzen. Selbst der Kriegsgott Mars prophezeit, dass die unbesiegbare Rechte Max Emanuels die „Türken zähmen und bezwingen“ werde. Dem drei Monate alten Kurprinzen wird von den Göttern eine großartige Zukunft vorausgesagt.

5. 10 1868 - Der Alte Nördliche Friedhof wird eingeweiht

Maxvorstadt * Der Alte Nördliche Friedhof an der Arcisstraße wird eingeweiht. Er umfasst 7.272 Gräber und wird zum Ende des 19. Jahrhunderts bereits voll belegt sein.

16. 4 1803 - Die Salvatorkirche wird gesperrt

München-Kreuzviertel * Die Salvatorkirche wird gesperrt und wenig später in eine Wagen- und Salpeter-Remise umgewandelt.

11. 12 1806 - Die Protestanten erhalten die Salvatorkirche

München-Graggenau - München-Kreuzviertel * Nachdem die Hofkapelle in der Residenz für die inzwischen über 1.200 evangelischen Gemeindemitglieder zu klein geworden ist, übergibt König Max I. Joseph den Protestanten die Salvatorkirche.Da dieses Gotteshaus von Anfang an zu klein ist, wird es jedoch nie als evangelische Kirche benutzt.

26. 6 1950 - Kardinal Faulhaber leitet die Seligsprechung von Rupert Mayer ein

München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber eröffnet den „Diözesanen Informationsprozess für die Seligsprechung“ von Pater Rupert Mayer.

1492 - Die „Salvatorkirche“ als „Friedhofskirche“ für die „Frauenkirche“

München-Kreuzviertel * Die „Salvatorkirche“ wird als „Friedhofskirche“ für die „Frauenkirche“ von Lukas Rottaler erbaut.

28. 11 1921 - Pater Rupert Mayer wird Präses der Marianischen Männerkongregation

München-Kreuzviertel * Pater Rupert Mayer wird durch Kardinal Michael von Faulhaber zum Präses der Marianischen Männerkongregation am Bürgersaal in München ernannt. Unter seiner Leitung steigt die Mitgliederzahl auf 7.000 an.

Um 1780 - Der heutige „Promenadeplatz“ dient als „Exerzier- und Paradeplatz“

München-Kreuzviertel * Der heutige „Promenadeplatz“ dient als „Exerzier- und Paradeplatz“.

16. 3 1919 - Im Odeon findet eine Trauerfeier für Kurt Eisner statt

<p><em><strong>München-Maxvorstadt</strong></em> * Im Odeon findet eine Trauerfeier für Kurt Eisner statt. Der Schriftsteller Heinrich Mann und Minister Hans Unterleitner halten die Gedenkrede.</p> <p>Heinrich Mann sagt: <em>„Der verewigte Kurt Eisner wird beispielhaft in unserer Mitte weilen, seinen Tod überdauernd gewiss durch seine Taten, aber noch mehr durch das, was er war. </em></p> <p><em>Wir danken ihm nicht einfach den Sturz eines verworfenen Regiments, sondern dass dieses Regiment, das selbst in seinen weniger schändlichen Zeiten nichts anderes gewesen war als geistlose Gewalt, unvermittelt und in sinnbildlicher Art abgelöst wurde von der Menschenart, die Geist will und Geist schafft“</em>.</p> <p>Dann folgen die berühmten Worte des Schriftstellers: <em>„Die hundert Tage der Regierung Eisners haben mehr Ideen, mehr Freuden der Vernuft, mehr Bewegung der Geister gebracht, als die fünfzig Jahre vorher. Sein Glaube an die Kraft des Gedankens, sich in Wirklichkeit zu verwandeln, ergriff selbst Ungläubige. </em></p> <p><em>In jeder Handlung sah er neben ihrer praktischen Wirkung ihr geistiges Gepräge. Achtstundentag, Demokratisierung des Heeres, eine befreite Schule, die wirtschaftliche Erfüllung der politischen Revolution: durch solche Taten dachte er, gleichwie in seinen Reden, die bis dahin verfemten Wahrheiten zu bezeugen. […] </em></p> <p><em>In Bern, auf der Sozialistentagung, hatte, solange er sprach, Deutschland keinen Feind mehr. […] </em></p> <p><em>Er ging aus einer Zeit des Wahnsinns und Verfalles mit ungebrochener Vernunft hervor. Er liebte die Menschen, traute ihnen die Kraft zur Wahrhaftigkeit zu und erwartete daher noch so viel von ihnen, dass er sich hütete, alles auf einmal zu verlangen. […] </em></p> <p><em>Der erste wahrhaft geistige Mensch an der Spitze eines deutschen Staates erschien jenen, die über die zusammengebrochene Macht nicht hinwegkamen, als Fremdling und als schlecht. Dass er am Quell der Macht doch lauter blieb, widerstrebte ihren Begriffen. Seine Güte, die um keinen Preis, nicht einmal um den seines eigenen Lebens, Blut vergießen wollte, ihnen war sie Schwäche. […] </em></p> <p><em>Bewahren wir sein unversehrtes Bild! Solange er da war, hatte die Revolution einen Sammelpunkt, in dem sie einig und ihrer frohen Zukunft gewiss war.“ </em></p>

14. 10 1916 - König Otto I. wird in der Krypta der Michaelskirche beigesetzt

München-Kreuzviertel * Die sterblichen Überreste König Ottos I. werden in der Krypta der Michaelskirche beigesetzt.

10. 5 1590 - Bei einem Gewitter stürzt der Turm der neuen Michaelskirche ein

München-Kreuzviertel * Bei einem Gewitter stürzt der Turm der neuen Michaelskirche ein. Für die Jesuiten ist es eindeutig und naheliegend, dass das Unglück von den Hexen beeinflusst ist: „Ist vergangene Tage so ein grewlich wetter abgegangen, dem Thurm und gebew nitt wenig befürderung mechte geben haben; dann vill die meinung, daß sollich ungewonliche gewütter von den maledeutten bösen Weibern gemacht werden.“

6. 7 1597 - Die Michaelskirche in der Neuhauser Straße wird eingeweiht

München-Kreuzviertel * Die Michaelskirche in der Neuhauser Straße wird eingeweiht.

3. 12 1933 - Michael von Faulhabers Adventspredigt in der Michaelskirche

München-Kreuzviertel * Kardinal Michael von Faulhaber hält seine Adventspredigt in der Michaelskirche. Darin weist er darauf hin, dass sich in der deutschen Kultur seit dem frühen Mittelalter zahlreiche Einflüsse aus dem Alten Testament, also aus der jüdischen Kultur, finden:

„Im Besonderen verdanken die menschliche Kultur und christliche Religion dem Alten Testament einen reinen und erhabenen Gottesgedanken.“ Und weiter: „Wir müßten unsere deutschen Klassiker Lügen strafen, wollten wir das Alte Testament mißachten und aus den Schulen und Volksbüchereien verbannen. Wir müßten die Geistesgeschichte unseres Volkes verleugnen.“

Über die Juden sagt er: „Bei keinem anderen Volk findet sich eine solche Schriftenreihe, worin so klar, so bestimmt, so einheitlich die Grundwahrheiten des religiösen Lebens dargeboten werden.“

Diese und noch andere Worte des Respekts machte er zunichte mit den dann kommenden Sätzen: „Nach dem Tode Christi wurde Israel aus der Offenbarung entlassen. Sie hatten die Stunde der Heimsuchung nicht erkannt. Sie hatten den Gesalbten des Herrn verleugnet und verworfen, zur Stadt hinausgeführt und ans Kreuz geschlagen. Damals zerriß der Vorhang im Tempel auf Sion und damit der Bund zwischen dem Herrn und seinem Volk. Die Tochter Sion erhielt den Scheidebrief, und seitdem wandert der ewige Ahasver ruhelos über die Erde.“

Mit solchen Schuldzuweisungen und Verleumdungen geht es weiter. Faulhaber spricht immer wieder von den Israeliten, auf denen der Zorn Gottes ruhe. Solche Worte sind in normalen Zeiten schon bedenklich. In Zeiten, in denen staatlich verordnete „Judenschelte“ und Boykottmaßnahmen an der Tagesordnung, in denen Verhaftungen, Beschimpfungen, ja sogar Morde nichts Außergewöhnliches sind, verschlimmern solche Worte die Situation nur noch.

1597 - Die Bauarbeiten an der „Michaelskirche“ sind vollendet

München-Kreuzviertel * Die Bauarbeiten an der „Michaelskirche“ sind vollendet.

Es ist das erste „Jesuiten-Colleg“ mit einer Kirche nördlich der Alpen.

22. 2 1989 - Der Streit um die „richtige Inschrift“ am Eisner-Bodendenkmal

München-Graggenau * Bei der Stadtrats-Sitzung stehen zwei Vorschläge für die „richtige Inschrift“ am Bodendenkmal für Kurt Eisner zur Auswahl. Während die Vertreter der verschiedenen Parteien rasch überein kommmen, das ursprünglich vorgesehene „erschossen“ durch „ermordet“ zu ersetzen, entwickelt sich um die Verwendung der Begriffe „Freistaat“ und „Volksstaat“ eine scharf geführte Auseinandersetzung.

Soll man nun Kurt Eisner als den Begründer des Freistaates Bayern bezeichnen oder gründete er bloß den Volksstaat Bayern? Beide Begriffe wurden im Jahr 1918 gleichzeitig und synonym verwendet und sollten nichts anderes als Republik bedeuten. Aber im Rückblick will man den heute so geschätzten Begriff Freistaat nicht ausgerechnet einem linken Politiker zuschreiben. Dagegen denkt man bei Volksstaat eher an die Sprache des Dritten Reiches und der damaligen DDR.

Der SPD-Vorschlag für die Gedenkplatte lautet: „Kurt Eisner. 1867 - 1919. Begründer des Freistaats Bayern und Ministerpräsident wurde am 21. Februar 1919 hier vor seinem Amtssitz ermordet.“

Es soll aber derjenige die Mehrheit erhalten, der das Reizwort Freistaat vermeidet. Der Vorschlag von Bürgermeister Dr. Winfried Zehetmeier [CSU] setzt sich bei der Abstimmung mit einer Mehrheit aus CSU, FDP und Grüne/ALM gegen die Stimmen der SPD durch. Die Inschrift auf der Gedenktafel - als die „offizielle Wahrheit“ - lautet deshalb:

„KURT EISNER, DER AM 8. NOVEMBER 1918

DIE BAYERISCHE REPUBLIK AUSRIEF,

NACHMALIGER MINISTERPRÄSIDENT

DES VOLKSSTAATES BAYERN, WURDE

AN DIESER STELLE AM 21. FEBRUAR 1919

ERMORDET.“

8. 11 1976 - Die Gedenktafel für Kurt Eisner wird am Promenadeplatz enthüllt

München-Kreuzviertel * Die Gedenktafel für Kurt Eisner wird am Promenadeplatz, einige Meter vom Tatort entfernt, auf einer vorwiegend von Hundehaltern beachteten Fläche zwischen den Trambahngleisen und dem Bürgersteig, in den Rasen einzulassen und an diesem Tag enthüllt. Die Stelle wird von vielen als skandalös empfunden, da die Gedenkplatte an dieser Stelle ganz stark an ein „Marterl“ für ein Unfallopfer der Straßenbahnlinie 19 erinnert.

Die Inschrift der Gedenkplatte lautet: „Zur Erinnerung an den Bayerischen Ministerpräsidenten Kurt Eisner, der am 21. Februar 1919 vor dem Montgelas-Palais ermordet wurde.“ Sie liegt bis zum 25. April 2005 an dieser Stelle.

21. 2 1919 - Die Nachricht von Eisners Ermordung verbreitet sich in Windeseile

München * Die Nachricht von Eisners Ermordung verbreitet sich in Windeseile. Von überall her strömen die Massen an den Tatort. Aus dem stark angefeindeten USPD-Politiker ist ein „Märtyrer der Revolution“ geworden, dem alle noch einmal huldigen wollen.

Die Schriftstellerin Richarda Huch erinnert sich an die Schüsse: „Jedermann verdammte und beklagte nun die verhängnisvolle Kugel des jungen Arco. Es war gerade, als ob sie nur gefallen, um der stockenden Revolution einen neuen Auftrieb zu geben.“

- Dabei wäre mit dem Rücktritt Kurt Eisners und der Konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags vermutlich die Revolution in Bayern beendet gewesen.

- Eine gesetzmäßig gewählte Regierung - angeführt von den Mehrheitssozialisten und Demokraten - hätte ihr Amt übernommen.

- Da sich die neue Regierung rechtlich und politisch in einer starken Position befand, wäre sie nur unter ganz außergewöhnlich schwierigen Umständen zu stürzen gewesen.

- Doch mit der verbrecherischen Tat und der politischen Dummheit des Grafen Anton von Arco auf Valley wird die Zweite Revolution eingeleitet.

19. 11 1841 - Ein Trauergottesdienst für Königin Caroline in der Theatinerkirche

München-Kreuzviertel * Der Trauergottesdienst für die verstorbene evangelische Königin Caroline findet in der noch immer ungeschmückten Theatinerkirche statt. Erzbischof Lothar Anselm Freiherr von Gebsattel untersagt auch hier Gebete, Gesang, Kerzen und geistliches Ornat.

Um 8 1662 - Agostino Barelli wird als Architekt für die Theatinerkirche verpflichtet

Bologna - München • Für den Bau der Theatinerkirche wird der Architekt Agostino Barelli - noch während in Bologna die Arbeiten an der Theatinerkirche Santi Bartolomeo e Gaetano in vollem Gange sind - nach München verpflichtet. Kurfürstin Henriette Adelaide lehnt einheimische Baumeister ab, da sie „piu idioti nell’ edificare una fabrica di tanta importanza“ oder freundlich gesagt: „zu unerfahren [seien], um auch nur eine Werkstätte von größerer Bedeutung zu bauen.“

13. 10 1831 - Das Herzog-Max-Palais wird bezogen

München-Maxvorstadt * Herzog Max in Bayern und seine Ehefrau Ludovica beziehen das Herzog-Max-Palais in der Ludwigstraße.

2. 1 1804 - Das Mobiliar des Theatiner-Klosters wird versteigert

München-Kreuzviertel * Im ehemaligen Theatiner-Kloster findet die erste öffentliche Versteigerung von Mobiliar des Klosters statt.

5. 5 1688 - Die Heilige Treppe in der Theatinerkirche wird eingeweiht

München-Kreuzviertel * Die Heilige Treppe in der Theatinerkirche wird in Gegenwart des Kurfürsten Max Emanuel von seinem Bruder, Joseph Clemens, dem Fürstbischof und Kurfürsten von Köln, feierlich eingeweiht.

26. 10 1801 - Der Theatiner-Konvent wird aufgehoben

München-Kreuzviertel * Das Theatinerkloster wird durch eine kurfürstliche Entschließung aufgehoben und das Vermögen eingezogen. Nach der Klosteraufhebung geht die Nutzung der Gebäude zunächst an das kurfürstliche Minsterial-Département und das Oberste Justiz-Kollegium über.

1830 - Robert von Langer schmückt das „Herzog-Max-Palais“

München-Maxvorstadt * Robert von Langer übernimmt seinen letzten öffentlichen Auftrag und schmückt das „Herzog-Max-Palais“ mit Szenen aus der griechischen Mythologie aus.

Herzog Max in Bayern war der Vater der Kaiserin Elisabeth.

13. 9 1803 - Das Augustiner-Kloster wird säkularisiert

München-Kreuzviertel * Durch ein kurfürstliches Reskript wird das Augustiner-Kloster säkularisiert.

20. 10 1803 - Altäre und Gerätschaften der Augustiner-Kirche werden versteigert

München-Kreuzviertel * Die Altäre und Gerätschaften der Augustiner-Kirche werden öffentlich versteigert.

NS-Dokumentationszentrum

Erstellung: 2015Reaktorhalle

Erstellung: 1959Benediktinerabtei- und Pfarrkirche St. Bonifatius

Architekt: Ziebland Georg FriedrichBaustil: frühchristlicher Stil

Erstellung: 1850

Kanzlei Rudolf Hess

Erstellung: 0Rosselenker

Erstellung: 1931Reichsrevisionsamt

Erstellung: 1933Palais der Lola Montez

Erstellung: 0Ehem. Technische Hochschule

Architekt: Neureuthers Gottfried von, Thiersch Friedrich vonBaustil: Neurenaissance

Erstellung: 1865

Anthropologische Staatssammlung

Architekt: Fischer Karl von, Lippe Eduard von derBaustil: Klassizismus

Erstellung: 1810

Obelisk

Erstellung: 1833Karlstraße

Erstellung: 0Lichtaktion im Kunstareal

0.11 kmMü Betty, Kurig Raphael, Gasteiger Christian, Zeser Yul, Eding Helmut

2020

Allianzwappen von Kurfürsten Max III. Joseph und Maria Anna von Sachsen-Polen

0.98 kmStraub Johann Baptist

1767

| Straße | Name | von | bis | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 0.11 | Arcisstrasse 4 | Böcklin Arnold | |||

| 0.13 | Arcisstraße 12 | Führerbau | 1933 | 1945 | |

| 0.15 | Luisenstraße 33 | Lenbach Franz von | |||

| 0.15 | Luisenstraße 22 | Heyse Paul von | 1874 | 1914 | |

| 0.17 | Gabelsbergerstraße 51 | Lenin Iljitsch Uljanow | |||

| 0.20 | Katharina-von-Bora-Straße 10 | Verwaltungsbau der NSDAP | 1945 | ||

| 0.22 | Arcisstraße 12 | Pringsheim Alfred | 1933 | ||

| 0.23 | Richard-Wagner-Straße 7 | Schülein Joseph | |||

| 0.23 | Brienner Straße 40 | Görres Joseph | |||

| 0.28 | Richard-Wagner-Straße 27 | Gerlich Fritz | 1934 | ||

| 0.29 | Briennerstraße 45 | Braunes Haus | |||

| 0.32 | Barer Straße 19 | Montez Lola | 1847 | 1848 | |

| 0.33 | Luisenstraße 25 | Romeis Leonhard | |||

| 0.33 | Karlstraße 32 | Böcklin Arnold | 1872 | 1874 | |

| 0.35 | Augustenstraße 21 | Roth Eugen | 1895 | ||

| 0.37 | Karlstraße 20 | Roth Eugen | 1933 | ||

| 0.39 | Karolinenplatz 1 | Tjutschews Fjodor Iwanowitsch | 1832 | 1835 | |

| 0.39 | Karolinenplatz 1 | Kirchmaier Joseph | 1812 | ||

| 0.39 | Barer Straße 7 | Montez Lola | 1847 | ||

| 0.40 | Briennerstraße 48 | Rilke Rainer Maria | |||

| 0.44 | Gabelsbergerstraße 77 | Corinth Lovis | 1897 | ||

| 0.46 | Theresienstraße 106 | Heuss Theodor | |||

| 0.46 | Theresienstraße 106 | Kubin Alfred | |||

| 0.52 | Briennerstraße 23 | Haus der Deutschen Ärzte | 1945 | ||

| 0.53 | Briennerstraße 22 | Wagner Richard | 1864 | 1965 | |

| 0.53 | Theresienstraße 63 | Diefenbach Karl Wilhelm | |||

| 0.54 | Barerstraße 3 | Gregorovius Ferdinand | |||

| 0.57 | Theresienstraße 66 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.58 | Brienner Straße 18 | Wittelsbacher Palais | |||

| 0.59 | Heßstraße 34 | Klages Ludwig | 1893 | ||

| 0.59 | Heßstraße 9 | George Stefan | 1893 | 1894 | |

| 0.59 | Heßstraße 34 | Pension Fuchs | |||

| 0.60 | Schleißheimer Straße 34 | Hitler Adolf | 1912 | 1914 | |

| 0.61 | Heßstraße 35 | Drexler Franz | 1899 | ||

| 0.61 | Arcisstraße 41 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.61 | Victoriastraße 3 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.61 | Hohenzollernstraße 1 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.61 | Heßstraße 5 | Nietsche Friedrich | |||

| 0.62 | Luisenstraße 62 | May Karl | |||

| 0.62 | Heßstraße 46 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.65 | Türkenstraße 30 | Wedekind Frank | |||

| 0.66 | Marsstraße 14 | Schmidt Albert | |||

| 0.69 | Theresienstraße 46 | Carossa Hans | 1914 | 1929 | |

| 0.69 | Barer Straße 37 | Graf Oskar Maria | 1919 | 1931 | |

| 0.70 | Türkenstraße 36 | Thoma Ludwig | |||

| 0.70 | Prielmayerstraße 10 | Feuchtwanger Lion | 1914 | 1915 | |

| 0.71 | Marsstraße 28 | Seidl Gabriel von | |||

| 0.71 | Schellingstraße 92 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.72 | Schellingstraße 62 | Osteria Bavaria | |||

| 0.73 | Arcisstraße 44 | Keyserling Eduard von | 1895 | 1895 | |

| 0.73 | Schellingstraße 53 | Ibsen Henrik | |||

| 0.74 | Zieblandstraße 11 | Karlstadt Liesl | 1892 | ||

| 0.74 | Theresienstraße 148 | Heine Thomas Theodor | 1894 | 1901 | |

| 0.74 | Arcisstraße 46 | Ringelnatz Joachim | |||

| 0.76 | Schellingstraße 49 | Strauss Franz Josef | 1915 | 1931 | |

| 0.76 | Luitpoldstraße 3 | Hebbel Friedrich | 1836 | 1836 | |

| 0.77 | Schellingstraße 43 | Walser Robert | 1901 | 1902 | |

| 0.77 | Schellingstraße 50 | Fotoatelier Heinrich Hoffmann | |||

| 0.77 | Schellingstraße 50 | Parteizentrale der NSDAP | 1925 | 1931 | |

| 0.78 | Theresienstraße 23 | Morgenstern Christian | |||

| 0.78 | Sandstraße 45 | Christ Lena | 1901 | 1905 | |

| 0.78 | Türkenstraße 35 | Mann Heinrich | |||

| 0.79 | Schellingstraße 44 | Strauss Franz Josef | 1931 | ||

| 0.79 | Schellingstraße 39 | Druckerei des Völkischen Beobachters | |||

| 0.79 | Zieblandstraße 1 | May Karl | |||

| 0.79 | Türkenstraße 52 | Endell August | |||

| 0.80 | Amalienstraße 25 | Café Stefanie | |||

| 0.80 | Briener Straße 8 | Rosenberg Alfred | 1918 | 1919 | |

| 0.81 | Schellingstraße 33 | Marc Franz | |||

| 0.83 | Zieblandstraße 23 | Reventlow Franziska zu | |||

| 0.85 | Fürstenstraße 6 | Rheinberger Joseph | 1867 | 1901 | |

| 0.85 | Promenadeplatz 15 | Gunetzrhainer Johann Baptist | |||

| 0.87 | Promenadeplatz 15 | Thoma Ludwig | 1899 | ||

| 0.87 | Schellingstraße 27 | Wedekind Frank | |||

| 0.88 | Schellingstraße 23 | Ringelnatz Joachim | 1909 | ||

| 0.91 | Türkenstraße 57 | Simplicissimus | 1903 | 1913 | |

| 0.92 | Theresienstraße 9 | Schmeller Johann Andreas | 1836 | 1852 | |

| 0.93 | Amalienstraße 44 | Klingenbeck Walter | 1924 | 1942 | |

| 0.94 | Kardinal-Faulhaber-Straße | Schelling Friedrich Wilhelm Joseph | |||

| 0.95 | Herzogspitalstraße 18 | Sustris Friedrich | |||

| 0.96 | Blütenstraße 8 | Rilke Rainer Maria | |||

| 0.96 | Ludwigstraße 13 | Reichsbank-Hauptstelle | 1945 | ||

| 0.96 | Amalienstraße 48 | Walser Robert | 1900 | 1901 | |

| 0.97 | Ludwigstraße 13 | Elisabeth von Österreich-Ungarn | 1837 | 1854 | |

| 0.97 | Herzogspitalstraße 13 | Brentano Clemens | 1840 | 1842 | |

| 0.98 | Türkenstraße 69 | Wedekind Frank |