Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Propyläen

| Name | Propyläen |

| Architekt | Klenze Leo von Schwanthaler Ludwig |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Königsplatz |

| Straße | Königsplatz 2 |

| Jahr Baubeginn | 1846 |

| Jahr Fertigstellung | 1862 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Suchbegriffe | Propyläen |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Königsplatz, CC BY-NC 4.0

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

Königsplatz 2; Propyläen, dorischer Torbau, offener Säulen-Mitteltrakt und seitliche Türme mit Durchfahrten in marmorverkleideter Ziegelbauweise mit reichem Reliefschmuck, als Denkmal für Befreiung und Wiederaufblühen Griechenlands, von Leo von Klenze, mit Reliefs nach Entwurf von Ludwig Schwanthaler, 1848-62, Gesamtinstandsetzung nach Kriegsschäden durch Erwin Schleich, 1964-66; vgl. auch Ensemble Maxvorstadt II.

Quellen

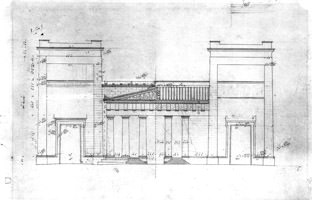

Propyläen am Königsplatz

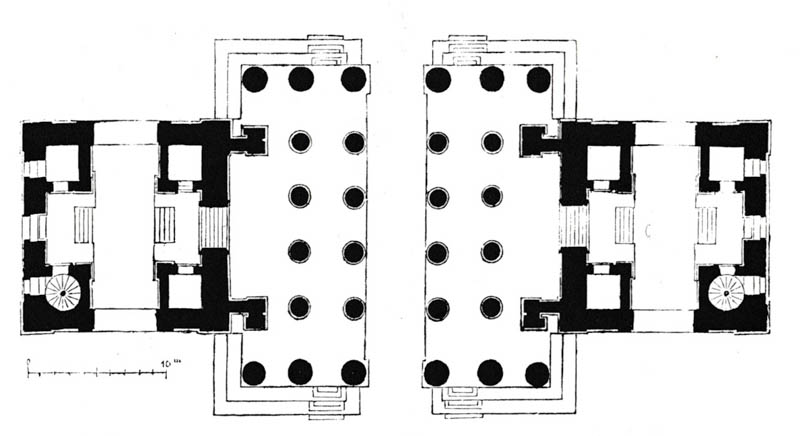

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Propyläen am Königsplatz, 1848— 60 von Klenze auf Kosten König Ludwigs I. erbaut, um den Königsplatz, der im Norden von der Glyptothek und im Süden von dem Kunstausstellungsgebäude umgeben war, auch im Westen abzuschließen. Schon bald nach seiner Thronbesteigung entschlossen, einmal ein griechisches Tor nach dem Muster der athenischen Propyläen der Akropolis zu errichten, führte er alsbald den Entschluß um so lieber aus, als er dadurch die inzwischen erfolgte Erhebung seines Sohnes Otto zum ersten König des vom Türkenjoch befreiten Griechenlands gebührend feiern konnte, wobei er sich im Hinblick auf die jonische Glyptothek und das korinthische Kunstausstellungsgebäude für den dorischen Stil entschied. Mit einer Halle von 6 (über 9 m hohen) dorischen Säulen und einem statuengeschmückten Giebeldach öffnet sich der niedere, 25 m breite Mittelbau, einem antiken Tempel gleich nach Ost und West; die 22 m tiefe Halle mit ihrem dreifach abgestuften Sockel ist durch eine vierfache Stellung von je 4 (also zusammen 16) jonischen (über 10 m hohen) Säulen geteilt, die als Stützen des machtvollen und kühn gelagerten, reich kassettierten und bemalten steinernen Deckenwerkes dienen: in der Tat ist der Eindruck dieses prachtvollen, hochstämmigen Säulenwaldes, in dem sich die Strenge des dorischen Stils mit der Anmut des jonischen vereint, ein über alle Beschreibung herrlicher.

An diesen Mittelbau lehnen sich seitlich 2 mächtige, nach oben sich verjüngende Türme, die nach allen Seiten von je 5 Fensteröffnungen, zwischen dorischen Pfeilern durchbrochen und von einem ägyptisierenden Hohlkeblengesims bekrönt werden.

Die monumentale Bestimmung dieses Prachttores spricht sich auch in seinem reichen plastischen Schmuck aus: in den Friesreliefs der Türme (nach Kartons von Joh. Gg. Hiltensperger) und den Giebelgruppen (nach Entwürfen Schwanthalers). Im westlichen Giebelfeld, das dem griechischen Befreiungskampf gewidmet ist, mischen sich symbolische und allegorische Darstellungen mit historischen Gestalten und Vorgängen: in der Mitte steht vor dem Tore die majestätische Gestalt des siegreichen Hellas, zum Zeichen des Friedens das in der Scheide ruhende Schwert in der gesenkte» Rechten haltend; von beiden Seiten nahen sich geflügelte Siegesgöttinnen mit Palmzweigen und legen ihr Fichtenkranz und Schiffstau als Symbole des errungenen Land- und Seesieges zu Füßen. Dementsprechend füllen Szenen des Land- und Seekrieges die Giebelseite zur Rechten und Linken aus: links springt ein junger Griechenheld vom Roß, um einen Türken mit dem Schwert niederzustoßen und so den am Boden liegenden ermordeten Priester zu rächen; weiter links davon verteidigt eine Mutter in verzweiflungsvollem Mut ihr Kind gegen einen Barbaren; staunend ob solcher Tapferkeit erhebt sich Gäa, die mit der Mauerkrone geschmückte Erdgöttin, aus rauhem Gestein am Ufer des Meeres, und ihr Schuppenschweif ringelt sich bis in die Ecke des Giebels. Auf der rechten Seite rächt ein junger behelmter Krieger den Tod seiner Braut; weiterhin nimmt ein alter, mit einer Kapuze bedeckter Seemann den Führer eines feindlichen Schiffes gefangen, welch letzteren ein türkischer Jüngling vergebens ans Ufer zu retten sucht; denn schon erhebt sich aus den Fluten in der Ecke des Giebels der Feuergott, um die flammende Fackel in die feindliche Flotte zu schleudern. Der östliche Giebel ist der Huldigung Griechenlands vor König Otto gewidmet: der König sitzt im antiken Gewände, das Diadem auf dem Haupte, auf dem neugegründeten griechischen Thron, in der Rechten den Herrscherstab. Ihm nähert sich von rechts als Repräsentant des Kultus ein griechischer Priester; weiterhin erscheint als Vertreter der Poesie und der Tonkunst ein Jüngling im Charakter des Apollo, der begeisterungsvoll in die Saiten schlägt; neben ihm sitzt der Vertreter der Wissenschaft, das Haupt zum Dichter zurückgewandt, als wolle er von ihm eine Anregung erlauschen; ihm nähern sich wissensdurstig ein Jüngling und ein Knabe mit Schreibtafel und Griffel, um Unterricht zu empfangen; ein Arbeiter, der eine antike Bacchusherme aus dem Schutt hervorholt, deutet die Ausgrabungen an und die dadurch bewirkte Belebung des archäologischen Studiums; links davon sitzt ein Geometer, der das herrenlose Land abgrenzt und an seine Eigentümer zurückgibt; das Wiederaufblühen des Ackerbaues zeigt die bekränzte Pflugschar in der Giebelecke.

Auf der andern Seite naht sich ein junger Krieger huldigend dem Thron; er wendet sich schutzbietend dem Vertreter des Handels zu, der sich auf ein Steuerruder stützt, während ein Landmann freudig Trauben emporhält und eine Garbe edlen Getreides umschlingt. Darauf folgt, zum Zeichen der wiedererwachten Baukunst ein Baumeister, mit seinem jugendlichen Gehilfen an einem Neubau beschäftigt, während der Rheder ein fertiges Fahrzeug ins Meer schiebt, auf dessen Wogen spielend Delphine sich schaukeln.

Weitere Szenen des griechischen Befreiungskrieges bringen die 4 (über 13 m langen und 2 m hohen) Turmreliefs, in die Marmorquadern des Baues selbst unmittelbar eingemeißelt, deren kleinere Modelle im Innern der polychrom bemalten Torhalle neben den Namen der berühmtesten griechischen Helden und der hervorragendsten Philhellenen angebracht wurde. Der ganze Bau ist (bis auf wenige verputzte Flächen) aus Untersberger Marmor errichtet; nur die 2 plastischen Giebelgruppen und die 4 Turmreliefs sind aus Carraramarmor [nach Hans Reidelbach 310ff.].

Die Propyläen

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die Propyläen sind in der Axe der Brieunerstrasse erbaut und schliessen den Königsplatz auf der Westseite ab. Dieses imposante Thor wurde, in den Jahren 1846 — 1860 nach den Entwürfen von Klenze erbaut. Die Stadtvertheidigung gab den Architekten das Dispositionsmotiv für die Hauptanlage; im Anschluss an das Thor Dipylon zu Athen, an das noch stehende Thor von Messene, sowie an mehrere antike Malereien, erhielt der Bau zu beiden Seiten des eigentlichen Thores 2 flankirende Thürme. Da auf dem Königsplatze in der Glyptothek die jonische und im Ausstellungsgebäude die korinthische Ordnung bereits vertreten war, so wurde für das Thor die dorische Ordnung gewählt. Die Dimensionen wurden so gewählt, dass S als durchfahrbar benutzbare Oeffnungen sich ergaben. Gegenwärtig wird das mittlere Hauptthor blos als Durchgang benützt, während die beiden Oeffnungen in den Thürmen als Durchfahrten dienen. Der ganze Bau ist bis auf wenige verputzte Flächen aus Untersberger Marmor errichtet. Den plastischen Schmuck bilden 2 Giebelgruppen aus freistehenden Figuren in carrarischem Marmor, und ein Figurenfries auf den beiden Fronten der Thürine. Alle diese Bildwerke sind, der Angabe des Architekten gemäss, nach den Zeichnungen und kleinen Skizzen I,. Schwanthaler’s von dessen Schülern — namentlich Xaver Schwanthaler — ausgeführt worden. Für die Reliefs fertigte Prof. Hiltenspergcr die Zeichnung und sie wurden von dem Bildhauer Schefzky ausgeführt.

Die eine Giebolgruppe stellt Hellas dar, dem die Sieger zu Land und zu Wasser die verlorenen Provinzen und Städte zuführen; die andern den jugendlichen König auf dem Throne, die Huldigungen der verschiedenen Stände, Künste und Wissenschaften empfangend.

Das Innere der Thürme und Säulenhallen ist mit reichen farbigen Dekorationen geschmückt und es erscheinen darin 32 Namen der griechischen Beförderer der Freiheit und der hervorragendsten Philhellenen.

Die Propyläen

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die Propyläen, ein Prachtthor im dorischen Style, bilden westlich von der Glyptothek und dem Ausstellungsgebäude den Abschluß des Königsplatzes mit der Briennerstraße. Der Grundstein wurde im April 1834 gelegt, und sofort nach L. v Klenze's Plan der Bau begonnen, welcher größtentheils ausI Untersberger Marmor hergestellt ist. Sie bestehen aus einemH geöffneten Giebelbau'mit breiter Durchfahrt, von Aussen mü dorischen, von innen mit korinthischen Säulen. Reben den Seitenräumen des Giebelbaues steigen zwei 110 Fuß hohe Thürme empor, in welchen eiserne Treppen zu den Balkons führen. Das westliche Giebelfeld des Mittelbaues versinnlichet in Rundbildern von Marmor den Befreiungskampf Griechenlands, das östliche die neue Epoche des verjüngten Staates, dessen Mittelpunkt König Otto bildet, während sich auf der Westseite die Streiter um die Hellas gruppiren. Die Skizzen zu diesen Statuengruppeu fertigte noch L. v. Schwanthaler, die Ausführung im Großen leitete aber Xaver Schwanthaler, der Vetter und vieljährige Gehülfe desselben, X. Schwanthaler führte auch einen Theil der Statuen in Marmor'aus; es waren aber noch nicht beide Giebelzierden vollendet, als er starb. Die Reliefs unter den Balkons der Thürme mit fast 7 Fuß hohen Gestalten stellen Momente der Erhebung Griechenlands, Land- und Seekämpfe dar, und schließen mit dem Bürgerkriege, in welchem Irene den Kampfenden als versöhnendes Symbol den bayerischen Königsthron zeigt. Die Zeichnungen zu diesen Reliefs fertigte Professor I. G. Hiltensperger, und der Bildhauer I. Schefzky führte sie in einer Höhe von nur vier Zoll aus. Dieses Prachtthor passirte zuerst die Reiterstatue des Königs Ludwig auf dem Transporte nach dem Odeonsplatz, den 30. Oktober 1862 wurde es aber vollständig geöffnet. König Ludwig ließ die Propyläen zur Verherrlichung Griechenlands erbauen, und die Griechen vertrieben seinen Sohn vom Throne. Am Tage nach der Eröffnung der Propyläen kam König Otto aus Griechenland in München an. König Ludwig hatte 718,810 st. auf diesen Bau verwendet, 616,010 fl. speziell auf den architektonischen Theil, 102,800 fl. auf die Giebelgruppen einschließlich der Modelle.