Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Umgebungssuche

0 -

0 -

1 - Der Ursprung des Weines liegt im Dunkeln

<p><strong><em>???</em></strong> * Es gibt keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Ursprung des Weines.<br /> </p>

um 3000 v.u.Z. 2 - Die älteste nachweisbare Aufzeichnung über die Bierzubereitung

<p><strong><em>An den Ufern des Euphrat und Tigris</em></strong> * Die älteste nachweisbare Aufzeichnung über die Bierzubereitung stammt von den Ufern des Euphrat und Tigris. Es ist eine kleine Tontafel mit in Keilschrift eingedrückten Darstellungen, die das Enthüllen des <em>„Emmers“</em> für die Bierzubereitung und ein Tier- und Bieropfer zeigen.</p> <p>Ohne freilich die Zusammenhänge zu verstehen, entdeckten die <em>„Sumerer“</em> nicht nur den Gärprozess am zum Ruhen gestellten Brotteig, sondern verstanden es darüber hinaus auch noch, diesen Vorgang beliebig oft zu wiederholen.</p>

um 800 v.u.Z. 3 - Der älteste Nachweis einer Bierbraukultur auf deutschem Boden

<p><strong><em>Kulmbach</em></strong> * Aus dieser Zeit stammt der älteste Nachweis, dass Bier auf deutschem Boden gebraut worden war. Es sind dies Bieramphoren aus der Hallstattzeit, die in der Nähe von Kulmbach gefunden wurden.</p>

Vor 322 v.u.Z. 4 - Der Beginn der Alchemie l

<p><strong><em>Athen</em></strong> * Nach den Lehren des Aristoteles [+ 322 v.u.Z.] besteht jeder Stoff aus den vier Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer. Durch eine Änderung der Anteile der Elemente in einem Stoff wollte man diesen umwandeln - und so beispielsweise Blei zu Gold machen. </p>

um Christi Geburt 5 - Eroberung Galliens

Deutschland * Im Gefolge von Julius Cäsars Eroberung Galliens (um Christi Geburt) kommt der Wein über den Rhein nach Germanien.

Ab dem Jahr 41 - Der römische Kaiser Claudius lässt das Alpenvorland erschließen

<p><strong><em>Augsburg</em></strong> * Der römische Kaiser Claudius lässt die <em>„Donaulinie“</em> mit Kastellen bestücken und das von Vindelikern und Raetern besiedelte Alpenvorland durch Straßen erschließen.</p> <p>Zwischen 41 und 45 gründet Claudius die <em>„prokuratorische Provinz Raetia et Vindelica“</em> mit der Hauptstadt <em>„Augusta Vendelicum“</em> = Augsburg. </p>

Um das Jahr 50 - Das Urchristentum verurteilt jeden Krieg

<p><strong><em>Europa</em></strong> * Das Urchristentum verurteilt jeden Krieg und jede Form von Gewalt, da der Krieg eine Konsequenz der <em>„Erbsünde“</em> ist.</p>

166 - Soldaten schleppen die Pest in das Römische Reich ein

<p><strong><em>Alpenvorland</em></strong> * Aus dem <em>„Partherkrieg“</em> zurückkehrende Soldaten schleppen die Pest in das Römische Reich ja ein. Auch im Alpenvorland sterben viele Menschen an der Epidemie. </p>

Um 12 166 - Die Markomannen überschreiten die Donau

Donau * Die Markomannen überschreiten die Donau. Die Zeit friedlicher Entwicklung im Voralpenland ist damit vorbei.

um 270 - Kaiser Aurelianus Domitius verbietet den Weinanbau an Rhein und Mosel

<p><strong><em>Deutschland - Frankreich</em></strong> * Kaiser Aurelianus Domitius verbietet den Weinanbau an Rhein und Mosel, um damit eine lästige Konkurrenz auszuschalten.</p>

282 - Kaiser Probus hebt das Weinanbauverbot an Rhein und Mosel wieder auf

<p><strong><em>Deutschland - Frankreich</em></strong> * Kaiser Probus hebt das Weinanbauverbot an Rhein und Mosel wieder auf, da er erkannte:<em> „Wein braucht Frieden, Frieden braucht Wein, Wein ist Frieden“</em>.</p> <p>Er ist mit dieser Tat der erste <em>„Förderer des Deutschen Weinhandels“</em>.</p>

Circa 306 - Die ersten rechtlichen Bestimmungen zur „Ehelosigkeit“

<p><strong><em>Elvira:</em></strong> Im 4. Jahrhundert hat man die ersten rechtlichen Bestimmungen zur <em>„Ehelosigkeit“</em> und zur <em>„Sexuel„sexuellentsamkeit von Priestern“</em> erlassen. </p>

3. 3 321 - Der Sonntag wird arbeitsfrei

<p><em><strong>Rom ? </strong></em>• Der Kaiser Konstantin der Große erklärt den Sonntag, den Heiligen Tag des Christentums und des Mithraskultes, für arbeitsfrei – für <em>„alle Richter und Einwohner der Städte, auch die Arbeiter aller Künste“</em>. Einzig landwirtschaftliche Arbeiten bleiben sonntags erlaubt. Das Edikt des Kaisers gilt als die Geburtsstunde des staatlich geschützten Ruhetags. </p>

3. 7 321 - Der Sonntag als gesetzlicher Ruhetag tritt in Kraft

<p><em><strong>Rom ? </strong></em>• Das Dekret Kaiser Konstantin des Großen, in dem er den Sonntag als gesetzlichen Ruhetag im römischen Reich erklärt, tritt in Kraft. </p>

Um das Jahr 350 - Augustinus entwirft die Theorie des „gerechten“ Krieges

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Als im 4. Jahrhundert - nach der Bekehrung Konstantins - das Römische Imperium ein christliches Reich wird, muss sich das Christentum der veränderten Situation anpassen.</p> <p>Augustinus entwirft die Theorie des <em>„gerechten“</em> Krieges: <em>„Gerecht werden die Kriege genannt, die Unrecht rächen“</em>. Und weiter: <em>„Ich glaube nicht, dass der Soldat, der einen Feind tötet, wie auch der Richter und der Henker, die einen Verbrecher hinrichten, sündigen, denn mit ihrem Handeln gehorchen sie dem Gesetz“</em>.</p> <p>Nur ein Krieg mit dem Ziel Reichtümer und Ehre zu gewinnen, gilt als unstatthaft. Ein <em>„gerechter Krieg“</em> sollte dagegen Unrecht strafen und wieder gutmachen.</p>

Um den 25. 12 354 - Papst Liberius verlegt Christi Geburt auf den 25. Dezember

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Liberius verlegt das Fest Christi Geburt vom damals üblichen Termin, dem 6. Januar, auf den 25. Dezember. An diesem Tag feiert man im Römischen Reich den Tag der unbesiegbaren Sonne. Ein Fest zu Ehren von Mithras. Damit tritt die Geburt Christi an die Stelle eines heidnischen Festes.</p> <p>An diesem Tag wird das Weihnachtsfest in der westlichen Welt noch heute gefeiert, im Gegensatz zur orthodoxen und orientalischen Kirche, die Weihnachten an Epiphanie [= 6. Januar] begeht.</p>

Um 420 - Der Kirchenlehrer Aurelius Augustinus beschäftigt sich mit den Hexen

<p><strong><em>Algerien</em></strong> * Aurelius Augustinus, einer der vier lateinischen Kirchenlehrer der Spätantike, hat sich bereits im frühen 5. Jahrhundert mit dem beschäftigt, was wir heute unter den Begriffen <em>„Hexe“</em> und <em>„Schadenszauber“</em> verstehen. Es geht ihm aber weniger um die Angst vor einer schädlichen Magie, sondern vielmehr darum, den christlichen Glauben von allen Verunreinigungen durch den heidnischen und abergläubischen Irrglauben zu reinigen.</p> <p>Augustinus will die absolute Überlegenheit des katholischen Christentums propagieren und deutet deshalb die heidnischen Götter und Göttinnen zu teuflischen Dämonen um, die Luzifer hierarchisch unterstellt wären. Wer also in diesem Sinne Magie betreibt, macht sich automatisch des <em>„Teufelspaktes“</em> schuldig. </p>

22. 6 431 - Das erste Marianische-Dogma der katholischen Kirche wird verkündet

<p><strong><em>Ephesus</em></strong> * Das Konzil von Ephesus beginnt. Es dauert bis zum 31. Juli. Auf dem Konzil wird das erste Marianische-Dogma der katholischen Kirche verkündet. Es lautet: <em>„Maria ist Mutter Gottes.“</em></p>

Um den 550 - Persische Mönche schmuggeln Seidenraupen aus China

<p><em><strong>China - Persien</strong></em> * Um selbst Seide herstellen zu können, muss zunächst das Geheimnis der Seidenproduktion gelüftet und die nützlichen Seidenraupen beschafft werden.</p> <p>Das gelingt zwei persischen Mönchen aus der christlichen Sekte der Nestorianer. Sie haben sich in China die notwendigen Kenntnisse angeeignet und schmuggelten nun Eier der Seidenraupe sowie Maulbeersamen in ihren hohlen Pilgerstäben. </p>

5. 5 553 - Das Konzil von Konstantinopel verkündet das zweite „Marianische Dogma“

<p><strong><em>Konstantinopel</em></strong> * Das Konzil von Konstantinopel beginnt. Es dauert bis 2. Juni. Es verkündet den zweiten Marianischen Glaubensgrundsatz. <br /> Er lautet: <em>„Maria hat Jesus als Jungfrau empfangen und geboren“</em>. </p>

Um 620 - Seit der Christianisierung wird Messwein benötigt

<p><strong><em>Europa</em></strong> * Seit der Christianisierung wird der vergorene Traubensaft auch als Messwein benötigt, weshalb Anbau, Veredelung und Herstellung besonders von kirchlicher Seite gefördert wird.</p>

634 - In Luxueil in Burgund wird Bier gebraut

<p><strong><em>Luxueil</em></strong> * In Luxueil in Burgund, dem Ausgangspunkt der Christianisierung Bayerns, wird Bier gebraut.</p>

638 - Jerusalem fällt an die Muslime

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Jerusalem fällt an die Muslime.</p>

Um das Jahr 650 - Der „Gerechte Krieg“ als Rechtfertigung der Kreuzzüge

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Im 7. Jahrhundert wird die <em>„augustinische Definition“</em> präzisiert: <em>„Gerecht ist ein Krieg, der nach Warnung geführt wird, um Güter zurückzugewinnen oder Feinde zurückzuschlagen.“</em></p> <p>Genau dieses Argument dient zur Rechtfertigung der Kreuzzüge, die sich zum Ziel gesetzt haben, die <em>„heiligen Stätten“</em> zurückzugewinnen, da sie unzulässigerweise von den <em>„Ungläubigen“</em> besetzt worden sind.</p>

Um 716 - Herzog Theodo teilt das Herzogtum Baiern unter seinen vier Söhnen auf

<p><strong><em>Freising - Salzburg - Regensburg - Passau</em></strong> * Herzog Theodo teilt das Herzogtum Baiern unter seinen vier Söhnen Theodebert, Grimoald, Theodold und Tassilo auf.</p> <p>Vermutlich residiert Tassilo im Teilherzogtum Passau, Theodebert in Salzburg, Grimoald in Freising und Theodold in Regensburg. </p>

2. 4 747 - Kaiser Karl der Große wird in Aachen geboren

<p><strong><em>Aachen</em></strong> * Der spätere Kaiser Karl der Große wird in Aachen geboren. Das Geburtsjahr könnte aber auch 748 gewesen sein. </p>

763 - Erstmalige Nennung von Pasing und Gräfelfing

Pasing - Gräfelfing * Erstmalige Nennung von Pasing und Gräfelfing.

771 - Karl „der Große“ wird alleiniger Herrscher des Frankenreichs

<p><strong><em>Frankenreich</em></strong> * Karl <em>„der Große“</em> wird alleiniger Herrscher des Frankenreichs. </p>

778 - Baiern wird dem Frankenreich gewaltsam einverleibt

<p><strong><em>Frankenreich</em></strong> * Baiern wird dem Frankenreich<em> </em>unter Karl <em>„dem Großen“</em> gewaltsam einverleibt. </p>

14. 7 790 - Erste Nennung von Giesing

<p><strong><em>Giesing</em></strong><em> * „Der Priester Ihcho und sein Neffe Kerolt schenken ihr eigenes Erbgut an dem Ort Kyesinga und an einem anderen Ort, der Peralohc genannt wird, an die Freisinger Kirche. So geschehen am 14. Juli 790“</em>. </p> <p>So tritt Giesing schriftlich in die Geschichte ein. Giesing ist aber wesentlich älter. Die Anfänge des Ur-Giesings liegen freilich im Dunkeln, doch Ausgrabungen auf dem Gelände der Icho-Schule brachten einen der größten Bajuwarenfriedhöfe Südbayerns zu Tage.</p>

ab 800 - Beginn der Zeit des Klimaoptimums für den Weinanbau

Mitteleuropa * Beginn der Zeit des mitteleuropäischen Klimaoptimums für den Weinanbau.

Um 800 - Die Araber bringen die Kunst der Destillation nach Italien

Italien * Die Araber bringen die Kunst der Destillation nach Italien.

25. 12 800 - Karl der Große wird in Rom zum Kaiser gekrönt

Rom * Karl der Große wird von Papst Leo III. in Rom zum Kaiser gekrönt.

806 - Erstmalige Nennung von Haching

Haching * Erstmalige Nennung von Haching.

12. 2 808 - Haidhausen wird erstmals urkundlich erwähnt

Haidhausen * Haidhausen wird erstmals urkundlich erwähnt. Der Priester Erlaperth schenkt dem Bischof von Freising eine kleine Kirche samt Haus und Hof. Haidhusir ist damals aber bereits ein fertiges Bauerndorf.

Vor 811 - Eine Kirche in oder in der Nähe von Berg am Laim wird erbaut

<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Eine Kirche in oder in der Nähe von Berg am Laim wird während der Amtszeit des Bischofs Atto (783 bis 811) erbaut. Ob es sich dabei um die Baumkirchner Stephanskirche handelte, ist nicht sicher.</p>

23. 4 812 - Die erste Nennung Berg am Laims

<p><strong><em>Berg am Laim</em></strong> * Der Priester Cundhart und sein Neffe Liuthram übergeben ihren erworbenen beziehungsweise ererbten Besitz <em>„ad Perke“</em> an die Freisinger Bischofskirche. Die Urkunde beinhaltet damit die erste Nennung Berg am Laims.</p>

20. 1 813 - Berg am Laims zweite Nennung

<p><strong><em>Freising - Berg am Laim</em></strong> * Der Dom zu Freising erhält von Hahmunt dessen Gut samt Eigenleuten und Kirche ad Perke [= Berg am Laim].</p>

29. 9 813 - Die Synode von Mainz legt den Feiertag des heiligen Michael fest

<p><strong><em>Mainz</em></strong> * Die Synode von Mainz legt für diesen Tag den Feiertag des heiligen Michael fest. </p>

8. 1 814 - Die dritte Nennung von Berg am Laim

Berg am Laim * In der dritten Nennung von Berg am Laim wird eine Schenkung des Priesters Starcholf und des Diakons Hatto „ad Perke“ an Freising beurkundet.

28. 1 814 - Kaiser Karl der Große stirbt

Aachen * Kaiser Karl der Große stirbt in Aachen. Sein Nachfolger wird sein Sohn Ludwig der Fromme.

870 - Baumkirchen wird erstmals in einer Freisinger Urkunde erwähnt

Berg am Laim * Baumkirchen wird erstmals in einer Freisinger Urkunde als „Pouminunchirihum“ erwähnt.

895 - Die Ungarn tauchen in der Tiefebene an Donau und Theiss auf

<p><strong><em>Ungarn</em></strong> * Die Ungarn tauchen in der zuvor von den <em>„Awaren“</em> bewohnten Tiefebene an Donau und Theiss auf. Die Gegend trägt seitdem ihren Namen. </p>

903 - Freising kann den karolingischen „Königshof Föhring“ erwerben

Föhring - Freising * Durch ein Diplom König Ludwig „des Kindes“ kann Freising den ganzen einstigen Herzogs- und nachmaligen karolingischen „Königshof Föhring“ erwerben.

4. 7 907 - Die Ungarn vernichten nahe Pressburg fast das gesamte baierische Heer

<p><strong><em>Bratislava</em></strong> * Die Ungarn vernichten nahe Pressburg (Bratislava) fast das gesamte baierische Heer und einen Großteil der baierischen Führungsschicht. </p> <p>Die als Hunnen bezeichneten magyarischen Reiterhorden verbreiten Angst und Schrecken. Sie werden als <em>„wilde Gestalten“</em> beschrieben, <em>„mit braungelben Gesichtszügen, tief liegenden Augen, heißerer Stimme und bis auf drei Zöpfe abgeschorenem Haar, die das Blut geschlachteter Tiere trinken und ihre Toten verbrennen</em>“. </p>

10. 8 955 - Die „Schlacht auf dem Lechfeld“ beginnt

<p><strong><em>Lechfeld</em></strong> * Die dreitägige <em>„Schlacht auf dem Lechfeld“</em> beginnt. Die <em>„Hunnen“</em> genannten ungarischen Reiterhorden werden von einem zusammengewürfelten Heer aller deutschen Stämme (Sachsen, Franken, Baiern und Schwaben) besiegt. </p> <p>Anschließend setzen die <em>„Panzerreiter“</em> Ottos des Großen den Flüchtenden nach, werden <em>„eingeschlossen und von Bewaffneten niedergemacht“</em>. Weitere Tausende Ungarn ertrinken angeblich in den Fluten des Lechs, dessen Wasser vom Blut der vielen Toten rot gefärbt ist. Das Schlachtfeld am Lech ist mit Toten übersät. </p> <p>Die <em>„Schlacht auf dem Lechfeld“</em> gilt unter Historikern als eines der bedeutendsten Ereignisse in der deutschen Geschichte. Man spricht sogar von der <em>„Geburtsstunde der deutschen Nation“</em>. </p>

957 - Der Bischof von Freising erhält die „Mühle zu Kiesingenum“

<p><strong><em>Untergiesing</em></strong> * Der Bischof von Freising erhält die <em>„Mühle zu Kiesingenum“</em> samt dem dazugehörigen Grundbesitz vom Edlen Wolftregil übertragen.</p> <p>Sie ist die älteste Mühle von Giesing und steht in der Lohstraße 46, nahe dem Candidplatz, dort wo heute der Mittlere Ring - lärmend und stinkend - den Auer Mühlbach überquert.</p>

962 - Papst Johannes XII. krönt Otto I. „den Großen“ in Rom zum Kaiser

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Johannes XII. krönt den römisch-deutschen König Otto I.<em> „den Großen“</em> in Rom zum Kaiser. Seitdem besteht eine unverbrüchliche Verbindung zwischen den beiden Funktionen. </p> <ul> <li>Der deutsche König versteht sich automatisch als Anwärter auf das Kaisertum. </li> <li>Der Papst gilt als der richtige <em>„Koronator“</em> für den Papst. </li> </ul> <p>Damit entsteht eine besondere Beziehung zwischen dem römisch-deutschen König und dem Papst. </p> <p>Die Päpste werden im Umkehrschluss </p> <ul> <li>ihr Recht ableiten, die Eignung des zukünftigen Kaisers zu überprüfen und </li> <li>auf die Erhebung zum deutschen König Einfluss zu nehmen. </li> </ul>

1. 11 996 - Der Name Ostarrichi für Österreich taucht erstmals auf

<p><em><strong>Bruchsal</strong></em> * Kaiser Otto III. überträgt dem Bischof von Freising, Gottschalk von Hagenau, Grundbesitz im Raum von Neuhofen an der Ybbs im heutigen Niederösterreich. In dieser Urkunde taucht erstmals der Name <em>„Ostarrichi“</em> für Österreich auf.</p> <p>Ostarrichi gehört zu dieser Zeit zum Herzogtum Baiern, bis es 1156 als Herzogtum Österreich unabhängig wird. </p>

Um das Jahr 1000 - Professionelle Bierproduktion im Kloster Sankt Gallen

<p><strong><em>Sankt Gallen</em></strong> * Im Kloster Sankt Gallen wird die Bierproduktion erstmals professionell betrieben. Über 100 Mönche arbeiten, unterstützt von einer noch größeren Anzahl von weltlichen Helfern, in den drei Brauereien.</p> <p>Die beste Sorte ist <em>Celia</em>, die für die Patres und vornehme Gäste bestimmt ist. Die einfachen Mönche bekommen <em>Cervesia</em>. Den letzten, mit Wasser gestreckten Haferaufguss, <em>Conventus</em>, erhalten die Bettler und Pilger.</p>

Um das Jahr 1000 - Der Begriff Hexe leitet sich vom althochdeutschen Hagazussa ab

<p><strong><em>Europa</em></strong> * Der Begriff Hexe taucht in unseren Breitengraden erst vor gut tausend Jahren auf und dürfte sich vom althochdeutschen <em>„hagazussa“</em> ableiten. Das lässt sich mit <em>„Geist oder Mensch, der in der Hecke wohnt oder sitzt“</em> [<em>hag</em> = Hecke, <em>zussa</em> = sitzend] übersetzen. </p>

Um 1000 - Die Seidenraupenzucht verbreitet sich bis Frankreich

<p><em><strong>Griechenland - Süditalien - Frankreich</strong></em> * Die Seidenraupenzucht verbreitet sich um das Jahr 1000 von Griechenland aus nach Süditalien, Sizilien und Frankreich.</p>

1032 - Die „Giesinger Mühle“ gehört dem Edelmann Ordendil

<p><strong><em>Untergiesing</em></strong> * Die <em>„Giesinger Mühle“</em> gehört dem Edelmann Ordendil, danach kommt sie an den Edlen von Ast.</p>

1040 - Das Benediktinerkloster Weihenstephan erhält die Braugerechtsame

<p><strong><em>Weihenstephan</em></strong> * Das Benediktinerkloster Weihenstephan erhält laut einer Urkunde die Braugerechtsame. Die dem bayerischen Staat gehörende Brauerei bezeichnet sich daher als die <em>„älteste Brauerei der Welt“</em>.</p> <p>Dabei handelt es sich bei dieser Urkunde um eine Fälschung aus dem frühen 17. Jahrhundert. Die Urkundenfälschung der frommen Kleriker wird erst im Jahr 1973 aufgedeckt.</p>

1048 - Der letzte Baier auf dem Papstthron

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Der letzte Baier auf dem <em>„Stuhl Petri“</em> ist Poppo von Brixen, der sich Damasus II. nennt und nach wenigen Wochen im Amt stirbt.</p>

1050 - Missionare gründen das Kloster Weltenburg samt Brauerei

<p><strong><em>Weltenburg</em></strong> * Eustasius und Agilus, Missionare aus dem Kloster Luxueil, gründen das Kloster Weltenburg und führen hier die klösterliche Braukunst ein.</p>

18. 5 1052 - Die Chorherren von Sankt Veit in Freising erhalten Baumkirchen

<p><strong><em>Berg am Laim - Freising</em></strong> * Kaiser Heinrich III. gibt den Weiler Baumkirchen samt Kirche, Liegenschaften und <em>„Eigenleute beiderlei Geschlechts“</em> an die Chorherren von Sankt Veit in Freising.</p>

1071 - Der türkische Truppenführer Atsiz besetzt die Stadt Jerusalem

Jerusalem * Der türkische Truppenführer Atsiz besetzt die Stadt Jerusalem, die bis dahin im Besitz der schiitischen Kalifen war.

1076 - Heftige Kämpfe zwischen Seldschuken und Schiiten

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Im <em>„Heiligen Land“</em> kommt zu heftigen Kämpfen zwischen Seldschuken und Schiiten. Die seldschukischen Türken behalten die Oberhand und richten unter den schiitischen Muslims ein Blutbad an.</p> <p>Im christlichen Viertel Jerusalems bleibt es offenbar ruhig und auch die <em>„Grabeskirche“</em> ist für die Pilger - trotz der türkischen Herrschaft - weiterhin zugänglich. Allerdings behindern die Kriegswirren die christliche Wallfahrt.</p>

1095 - Jerusalem befindet sich seit über 400 Jahren in der Hand der Muslimen

Jerusalem * Jerusalem und andere „heilige Stätten“ befinden sich seit über vierhundert Jahren in der Hand der Muslimen.

3 1095 - Byzanz bittet Papst Urban II. um Unterstützung

<p><strong><em>Rom</em></strong> * Papst Urban II. wird von einer Gesandtschaft des byzantinischen Kaisers Alexios I. um Hilfe gegen die türkischen Seldschuken gebeten. Diese haben das Byzantinische Reich im Sturm erobert und kommen der Hauptstadt Konstantinopel bedrohlich nah.</p>

Ab 8 1095 - Papst Urban II. reist 3.000 Kilometer durch Frankreich

<p><strong><em>Frankreich</em></strong> * Zwischen August 1095 und September 1096 unternimmt der damals etwas über sechzig Jahre alte Papst Urban II. eine mehr als dreitausend Kilometer lange Reise durch Frankreich. Er wird dabei von einer Eskorte von Erzbischöfen und Bischöfen begleitet. Man nimmt an, dass die im Gefolge angeschlossenen Haushalte den Zug auf mehrere Kilometer anwachsen ließen.</p> <p>Die Reiseroute ist zuvor so festgelegt worden, dass das Eintreffen des Papstes in den Städten mit den Ehrentagen wichtiger Schutzpatrone zusammenfällt.</p>

Ab 18. 11 1095 - Papst Urban II. ruft zur Vertreibung der Türken aus Kleinasien auf

<p><strong><em>Clermont</em></strong> * Ein Höhepunkt der Reise von Papst Urban II. ist das Konzil, das bis zum 27. November 1095 in der Hauptkirche von Clermont tagt. Unter dem Vorsitz des Papstes werden finanzielle und organisatorische Angelegenheiten der französischen Kirche abgearbeitet.</p> <p>Am Ende des Konzils hält das Kirchenoberhaupt auf einem Feld vor der Stadt eine Rede, in der es den anwesenden Rittern und Klerikern zunächst die Ergebnisse des Konzils darlegt, danach gegen den Kaiser und den Gegenpapst wettert und anschließend die Befreiung der Kirche von aller weltlichen Gewalt fordert.</p> <p>Schließlich ruft Papst Urban II. die Anwesenden zum Kriegszug zur Vertreibung der Türken aus Kleinasien auf. Als die Menge die päpstliche Predigt am Ende begeistert mit den Worten <em>„Deus lo vult - Gott will es!“</em> quittiert, bestimmt der oberste Kirchenmann, dass dies der Schlachtruf sein soll.</p>

Ab 12 1095 - Papst Urban II. kann die Emotionen seiner Zuhörer wecken

Frankreich * Auf seiner weitere Reise wird der Papst nicht müde zu betonen, dass die Teilnehmer an diesen gewalttätigen Auseinandersetzungen einen „Befreiungskrieg gegen die muslimische Tyrannei“ führen, bei dem es einerseits um die Befreiung der christlichen Glaubensbrüder und Glaubensschwestern und andererseits darum geht, „das Heilige Grab aus den Händen der Heiden zu befreien“.

Zur „Beruhigung des Gewissens“ versichert der Papst seinen Zuhörern, dass das Unternehmen eine Umsetzung „christlicher Barmherzigkeit“ ist, bei dem die „Kreuzfahrer“ ihr Leben aus Liebe zu Gott und „zu ihrem Nächsten“ aufs Spiel setzen werden. Die noch fast ein Jahr andauernde „Predigtreise“ spielt eine wichtige Rolle bei der Mobilisierung der Menschen.

Der alternde Papst versteht es hervorragend, die Emotionen seiner Zuhörer zu wecken. Papst Urban II. nimmt für sich in Anspruch, im Namen Jesu Christi zu sprechen.

3 1096 - Die ersten Kreuzfahrer-Kontingente machen sich auf den Weg

<p><strong><em>Frankreich</em></strong> * Von einer Woge populärer Begeisterung getragen, machen sich - gegen dem Wunsch des Papstes - die ersten Kreuzfahrer-Kontingente auf den Weg. Die meisten dieser Kreuzzugs-Pilger entstammen dem einfachen Sozialmilieu des Bauernstandes und der Städte. Viele von ihnen verkaufen ihre geringe Habe, um die Reise nicht völlig ohne Barschaft antreten zu müssen. Wegen des dadurch entstandenen Überangebots fallen die Preise dramatisch, sodass sich der Verkauf oft kaum mehr lohnt. Andere lassen einfach alles liegen und stehen und schließen sich einem Pilgerzug in den Nahen Osten an.</p> <p>In den nächsten sechs Jahren folgen etwa 130.000 Frauen und Männer ihrem Beispiel. Aus dem Stand des Adels und der Ritter kommen kaum zehn Prozent der Kreuzfahrer. Allerdings übernimmt diese Gruppierung die Führerschaft und - neben den sie begleitenden Priestern - die Verantwortung für die nachfolgend beschriebenen Judenpogrome. Nach den Beweggründen für die Teilnahme an den Kreuzzügen zu suchen ist müßig. Sie sind nicht rational sondern ideologisch begründet. Die meisten, die den Aufrufen der Päpste folgen, bereuen später ihr - in einer durch Predigt und Propaganda bewusst ausgelösten Atmosphäre religiöser Hysterie - abgelegtes Gelübde.</p> <p>Die meisten dieser am sogenannten <em>„Vor-Kreuzzug“</em> beteiligten Pilger kommen nicht weiter als bis zum Balkan. Besteht für die Kirche die Rechtfertigung für den „ersten Kreuzzug“ in der Besetzung Jerusalems durch die Muslime, so entfesselt die Kreuzzugsbewegung aber auch gewalttätige Emotionen in eine andere Richtung.</p> <p>Viele der christlichen Kreuzfahrer nehmen, bevor sie sich überhaupt ins <em>„Heilige Land“</em> aufmachen, erst einmal Rache an den Juden, die - nach ihrer Auffassung - für die <em>„Kreuzigung des Heilands“</em> verantwortlich sind. Die aus einfachsten Verhältnissen stammenden Kriegsteilnehmer haben bis dahin ein sehr bescheidenes Dasein gefristet und setzen nun als <em>„Wagemutige“</em> ihre Existenz aufs Spiel. Und dass etliche Juden durch ihre Geschäfte reich geworden sind, steht im krassen Gegensatz zur kirchlichen Doktrin, wonach die Juden als Strafe und Zeugnis für den ihnen zur Last gelegten <em>„Gottesmord“</em> sichtbar in <em>„Knechtschaft unter den Christen“</em> leben sollen - und nicht umgekehrt.</p> <p>Da die Kreuzfahrer ihr gegen die Muslime gerichtetes Feindbild und die damit verbundenen Aggressionen problemlos auch gegen die Juden anwenden können, entsteht eines der dunkelsten Kapitel in der eh schon so grausamen Kreuzzugs-Geschichte.</p>

10. 4 1096 - Die Kreuzfahrer drohen den Juden mit einem Massaker

<p><strong><em>Trier</em></strong> * In Trier gestaltet sich das Zusammenleben der Juden und der Christen bislang weitgehend friedlich.</p> <ul> <li>Doch jetzt drohen die Kreuzfahrer den Juden mit einem Massaker, wenn sie nicht auf ihre Geldforderungen eingehen. In ihrer Todesangst geben ihnen die Juden alles, was sie haben.</li> <li>Daraufhin ziehen die Kreuzfahrer weiter, doch kommt dann der zweite Trupp und verlangt ebenfalls Geld und Wertsachen. Die Juden kratzen den Rest zusammen und geben es hin.</li> <li>Der Trupp zieht ab und schon bald kommen die nächsten Kreuzfahrer-Kontingente, die zum Teil auch mit Bürgern der Städte und den Landbewohnern gemeinsame Sache machen. Nun haben die Juden nichts mehr, weshalb fundamentalistische Geistliche in den Reihen der Kreuzfahrer die Losung ausgeben: <em>„Wer einen Juden erschlägt, dem werden seine Sünden vergeben“</em>.</li> </ul> <p>Berufen können sie sich auf den Abt des Klosters, aus dem auch Papst Urban II. stammt, Pierre de Cluny. Sein Leitspruch lautet: <br /> <em>„Es ist sinnlos die Feinde unseres Christenglaubens in der Fremde zu bekämpfen, wenn diese Juden, die schlimmer als die Muslims sind, in unseren Städten ungestraft unseren Herrn Jesus Christ beleidigen dürfen.“ </em></p> <p>Insgesamt kommen anlässlich des Ersten Kreuzzuges mindestens 2.500 Angehörige der deutschen Judengemeinden ums Leben. Nur wer sich nach christlichem Ritus taufen lässt, kann sein Leben retten. Viele Juden ziehen allerdings der Zwangstaufe den Freitod vor.</p>

Ende 5 1096 - Die Pilger des „Vor-Kreuzzuges“ hinterlassen eine blutige Spur

<p><strong><em>Ungarn - Griechenland - Naher Osten</em></strong> * Die <em>Pilger</em> des <em>„Vor-Kreuzzuges“</em> überqueren die ungarische Grenze. Sie bedrohen inzwischen alle, die sich anders verhalten als die Kreuzfahrer“. Egal ob Muslime, Juden und bald auch griechisch-orthodoxe Christen. Die Kreuzfahrer überfallen und töten eben jene Christen zu deren Beistand sie der Papst ins <em>„Heilige Land“</em> entsandt hat.</p> <p>Und es sind ausgerechnet die Türken, die den orthodoxen Christen beistehen, die Kreuzfahrer besiegen und den <em>„Vor-Kreuzzug“</em> beenden.</p>

8 1096 - Zum Überleben müssen die Kreuzfahrer plündern

<p><strong><em>Naher Osten</em></strong> * Erst die militärisch besser ausgestatteten Kreuzfahrer-Kontingente haben mehr Erfolg. Das zügige Fortkommen der Kreuzfahrer behindern allerdings arme Pilger, die sich ihnen angeschlossen haben. Dadurch erreichen sie Konstantinopel erst Ende des Jahres 1096/Anfang 1097.</p> <p>Nachdem die Kreuzfahrer von der dortigen Bevölkerung feindlich aufgenommen sowie vom byzantinischen Kaiser nur widerwillig unterstützt und nur mit knapp bemessenem Proviant versorgt werden, ziehen sie auf eigene Faust durch Kleinasien weiter. Seit sie islamisches Gebiet betreten haben, gibt es kein funktionierendes System für Versorgung mit Nachschub mehr. Um Überleben zu können, müssen die Kreuzfahrer plündern.</p> <p>Die bewaffneten Pilger besiegen die Türken bei Dorylaeum und Eregli. Nach einem anstrengenden Marsch gelangen sie nach Antiochia. Sie belagern die Stadt siebeneinhalb Monate und schlagen in deren Verlauf zwei muslimische Verstärkungsarmeen.</p>

19. 6 1097 - Die Kreuzfahrer nehmen Nicäa ein

Nicäa * Die Kreuzfahrer nehmen Nicäa, die erste bedeutende Stadt unter islamischer Herrschaft, ein. Das Heer des Ersten Kreuzzugs besteht aus 40.000 Personen, von denen nur 4.500 Ritter oder Adelige sind. Der Rest sind nicht-waffenfähige Handwerker, Städter und Bauern. Das missfällt zwar den Führern der Kreuzzüge, da die Armen ernährt werden müssen. Doch die Kreuzzüge sind ja zugleich Pilgerfahrten.

10. 3 1098 - Balduin von Boulogne gründet den ersten Kreuzfahrerstaat

<p><strong><em>Edessa</em></strong> * Balduin von Boulogne erobert die Grafschaft Edessa und gründet den ersten Kreuzfahrerstaat.</p>

3. 6 1098 - Antiochia fällt in die Hände des Kreuzzugsheeres

Antiochia * Antiochia fällt in die Hände des Kreuzzugsheeres. Doch nun werden die Kreuzfahrer selbst von einer muslimischen Armee belagert.

10. 6 1098 - Visionen eines den Sieg verheißenden Christus

Antiochia * In der Nacht vom 10. zum 11. Juni ist die Kampfmoral der in Antiochia belagerten Christen derart gesunken, dass Panik entsteht und die Befehlshaber der Kreuzfahrer einen Massenausbruch verhindern müssen.

Kurz darauf kommt es zu Visionen eines erschienenen, den Sieg verheißenden Christus und der Entdeckung einer Lanze, die angeblich den Gekreuzigten durchbohrt hat. Die Stimmung verbessert sich dadurch erheblich.

28. 6 1098 - Die Pilgerkrieger wagen einen Ausfall aus Antiochia

<p><strong><em>Antiochia</em></strong> * Die Pilgerkrieger wagen einen Ausfall aus Antiochia und erringen den Sieg gegen die Muslime.</p>

Um 10 1098 - Der Kreuzzug kommt in Nordsyrien zum Stehen

<p><strong><em>Syrien</em></strong> * Der Kreuzzug kommt in Nordsyrien zum Stehen. Doch die Mehrheit des Kreuzfahrerheeres zwingt die Führer zum Weitermarsch nach Jerusalem.</p>

Mitte 1 1099 - Die Kreuzfahrer besetzen einige wichtige Festungen

Syrien * Die Kreuzfahrer ziehen weiter. Sie besetzen auf ihrer Route einige wichtige Festungen.

7. 7 1099 - Die Kreuzfahrer sind am Ziel ihrer Reise: Jerusalem

Jerusalem * Die Kreuzfahrer sind am Ziel ihrer Reise: Jerusalem. Mit ihrer inzwischen mehrfach erprobten und von Erfolg gekrönten Taktik und Technik belagern sie die Stadt.

15. 7 1099 - Die Kreuzfahrer können Jerusalem einnehmen

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Die Kreuzfahrer können Jerusalem erobern. Damit haben die Pilger endlich den Ort der Verheißung erreicht. Die ganze Zeit ist ihnen von den Predigern versprochen worden, hier wäre das Land, in dem Milch und Honig fließen. Bisher haben die meisten Kreuzfahrer gehungert. Über 100.000 Pilger haben sich ins Heilige Land aufgemacht; kaum 20.000 sind dort angekommen. </p> <p>Da die Kleriker die Eroberung einer muslimischen Stadt durch Christen für etwas Selbstverständliches halten, empfinden sie es folgerichtig als Unrecht, wenn die Muslime ihr Eigentum verteidigen. Wie aber die Christen reagieren, möglicherweise aufgeputscht von den Propaganda-Lügen über die von den Muslims angeblich geschändeten und entweihten Kirchen, ist grausam und unverzeihlich. Die anwesenden Chronisten beschreiben unvorstellbare Szenarien.</p> <p>Raimund von Aguilers schreibt: <em>„Wir kamen zum Tempel Salomons, wo sie ihren Ritus und ihre Gesänge pflegten. Aber was geschah dort? Wenn ich die Wahrheit sage, wird man mir es nicht glauben. Es mag genügen, dass sie im Tempel Salomons und im Vorhof bis zu den Knien und den Zügeln ihrer Pferde im Blut ritten. Wahrlich ein gerechtes Gericht, dass der Ort das Blut derjenigen empfing, deren Gotteslästerung er so lange erdulden musste.“</em></p> <p>Die byzantinische Chronistin Anna Comnena notiert: <em>„Viele Sarazenen und Juden in der Stadt wurden abgeschlachtet.“ </em></p>

22. 7 1099 - Gottfried von Bouillon wird Herrscher von Jerusalem

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Eine Woche nachdem die Kreuzfahrer das Heilige Grab mit blutbesudelten Händen aus der <em>„Macht der Heiden“</em> befreit haben, wählen sie Gottfried von Bouillon zum Herrscher von Jerusalem.</p>

11. 8 1099 - Die Kreuzfahrer besiegen ein großes ägyptisches Entsatzheer

<p><strong><em>Askalon</em></strong> * Die Kreuzfahrer besiegen ein großes ägyptisches Entsatzheer nahe Askalon.</p>

18. 7 1100 - Gottfried von Bouillon stirbt in Jerusalem

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Gottfried von Bouillon stirbt. Sein Nachfolger als König von Jerusalem wird Balduin von Boulogne.</p>

17. 5 1101 - Die Kreuzfahrer erobern Caesarea

Caesarea * Die Kreuzfahrer erobern Caesarea. Die alte Römerstadt wird zum Sitz eines weltlichen Herrn und eines Bischofs.

6. 1 1103 - Kaiser Heinrich IV. verkündet den Reichslandfrieden

Mainz * Mit dem durch Kaiser Heinrich IV. verkündeten Reichslandfrieden stehen alle Juden unter dem persönlichen Schutz des Kaisers. Das bedeutet aber, dass sie ab sofort keine Waffen mehr tragen dürfen und darauf angewiesen sind, sich von des Kaisers Truppen beschützen zu lassen. Das Gesetz begründet

- die Ausnahmestellung der Juden und zugleich

- ihre Wehr- und Waffenunwürdigkeit.

1104 - Hugo von Payns auf dem Weg zu einer Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit

Israel * Hugo von Payns ist ein Herr aus dem mittleren Adel und stammt aus der Champagne. Seine Spuren sind nur sehr rar gestreut, weshalb sich seine Teilnahme am Ersten Kreuzzug nicht mit Sicherheit bestätigen lässt. Tatsache ist aber, dass er sich anno 1104 auf den Weg zu einer Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit macht und Graf Hugo von der Champagne begleitet.

1113 - Papst Paschalis II. erkennt das „Hospital des heiligen Johannes“ an

Jerusalem * Papst Paschalis II. erkennt das „Hospital des heiligen Johannes“ in Jerusalem an.

1114 - Hugo von Payns beteiligt sich an einer „Pilgerfahrt ins Heilige Land“

Jerusalem * Hugo von Payns beteiligt sich erneut an einer „Pilgerfahrt ins Land der Heiligkeit“, bleibt aber in Jerusalem.

1115 - Die Grafen von Scheyern nennen sich jetzt „von Wittelsbach“

Scheyern * Die Grafen von Scheyern nennen sich jetzt „von Wittelsbach“.

Der Name leitet sich von der im Stadtgebiet von Aichach gelegenen Burg ab.

1118 - Balduin II. von Boulogne wird Herrscher von Jerusalem

Jerusalem * Balduin II. von Boulogne wird Herrscher von Jerusalem.

1120 - Hugo von Payns gründet in Jerusalem den ersten „Geistlichen Ritterorden“

Jerusalem * Hugo von Payns gründet - mit acht weiteren französischen Rittern - in Jerusalem den ersten „Geistlichen Ritterorden“.

- Der hauptsächliche Zweck des „Ordens“ besteht im Aufbau einer einheitlichen Organisation, die eine wirksame Polizeigewalt ausüben kann.

- Die Ritter haben die Sicherheit der Straßen und Wege zu gewährleisten, die heiligen Stätten sowie das Kirchengut zu schützen und bei Übergriffen auf den kirchlichen Besitz als Rächer aufzutreten.

- Ganz oben in der Aufgabenliste steht aber der militärische Schutz der christlichen Pilger, die von der Küste nach Bethlehem oder Jerusalem und von dort weiter nach Jericho und zur „Taufstätte Jesu“ am Jordan wollen.

- Herumziehende Räuberbanden machen diesen Schutz notwendig.

Die Initiative zur Gründung des militärisch-mönchischen Ordens geht von den „Rittern“ selbst aus.

Doch als sich Ritter Hugo von Payns mit seinen Gefährten zusammenschließt, haben sie weder eine feste Bleibe noch eine Kirche. König Balduin II. von Jerusalem gibt ihnen Räume dicht bei der Stätte des alttestamentarisch-herodianischen Tempels neben dem Palast des Königs. Dadurch ist der ehemalige „Tempel Salomons“ das Hauptquartier des Ordens und soll der Rittergemeinschaft den Namen geben.

Zunächst nennen sie sich „Pauperes Commilitones Christi templique Salomonis“, also „Arme Ritter Christi vom Tempel Salomonis“ oder kürzer „Fratres militiae templi“. Das heißt übersetzt: „Ritter vom Tempel“. Die Mitglieder der mönchischen Rittergemeinschaften müssen bei ihrer Aufnahme dazu die Gelübde der „Armut“, der „Keuschheit“ und des „Gehorsams“ ablegen. Zwar wird von den wohlhabenderen „Pilgern“ für den Schutz der „Templer“ in Form von „Schenkungen“ bezahlt. Dennoch sind die Anfänge der neu gegründeten „Rittergemeinschaft“ noch von Armut gezeichnet.

1122 - Kaiser Friedrich II. ermahnt die Tempelherren

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Kaiser Friedrich II. ermahnt die Tempelherren, den Angehörigen des aufstrebenden Deutschherren-Ordens wegen des Tragens ihrer weißen Ordensmäntel keine Schwierigkeiten zu machen.</p>

Um 1123 - Der Freisinger Bischof kommt in den Besitz des „Lenzbauernhofes“

Haidhausen - Freising * Zwischen 1123 und 1130 kommt der Freisinger Bischof in den Besitz des „Lenzbauernhofes“ in Haidhausen.

Der „Kleriker“ Rudolf von Feldkirchen übergibt sein Haidhauser Gut als Opfergabe dem „Marienaltar“ in Freising, um es für sein Eigenes und das Seelenheil seiner Eltern zu opfern.

1126 - Graf Hugo von der Champagne tritt dem Templer-Ritterorden bei

<p><strong><em>Jerusalem</em></strong> * Graf Hugo von der Champagne tritt dem Templer-Ritterorden bei - und damit beginnen die Schenkungen zu strömen.</p>

1127 - Hugo von Payns sucht Unterstützung für die „Tempel-Ritter“

Frankreich - England - Spanien * Hugo von Payns schifft sich mit fünf „Tempel-Rittern“ ein und bereist in der Folge Frankreich, England und Spanien.

Er verfolgt dabei mehrere Ziele: Er will die „Rittergemeinschaft“ mit einer von den obersten Kirchenstellen gebilligten „Ordensregel“ versehen lassen, außerdem den Orden und dessen Ziele im „Abendland“ bekannt machen und um finanzielle Unterstützung werben.

Darüber hinaus muss er „neue Kämpfer“ für das „Heilige Land“ und damit Nachwuchs für den „Orden der Tempel-Ritter“ anwerben.

1128 - Die Reise des Ordensgründers Hugo von Payns ist von Erfolg gekrönt

Frankreich - England - Spanien * Die Reise des Ordensgründers Hugo von Payns und seiner Begleiter ist von Erfolg gekrönt.

Der „Templer-Orden“ erhält großzügige Unterstützung durch den König von Portugal. Er weist dem „Templer-Ritterorden“ reiche Güter an und räumt ihm Vorrechte ein.

13. 1 1129 - Am Konzil von Troyes erhält der Templer-Orden eine feste Regel

Troyes * Hugo von Payns nimmt am Konzil von Troyes teil, auf dem der Templer-Orden eine feste Regel erhält. Anschließend kehrt der Großmeister mit dreihundert Rittern aus den edelsten Familien Frankreichs und gewaltigen Geldmitteln in das Heilige Land zurück. Die Templer werden so das erste stehende Heer des Mittelalters.

1130 - Bernhard von Clairvaux erarbeitet die „Ordensregel“ der „Templer“

Clairvaux * Inwieweit Bernhard von Clairvaux an der Erstellung der „Ordensregel“ der „Templer“ beteiligt war, ist umstritten.

Der „Zisterziensermönch“ konnte aber den „Templern“ bei der Findung eines angemessenen Rahmens helfen und mit seinem rhetorischen Talent diesen auch gegenüber Skeptikern durchsetzen.

Bernhard von Clairvaux sieht in den „Templern“ die neuen „Glaubenskrieger“, die den „freien Zugang zu den Heiligen Stätten“ wieder herstellen, die „Pilger schützen“ und den „Frieden sichern“. Kein Wunder also, dass die „Ordensregeln der Templer“ ganz im Geiste der von Bernhard von Clairvaux stark beeinflussten „Ordensregeln der Zisterzienser“ gehalten sind und die „Tempelritter“ bei ihrem Eintritt in den Orden „Armut, Keuschheit und Gehorsamkeit“ geloben müssen.

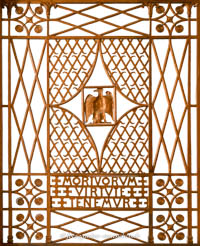

In seinem Traktat „Lob der neuen Ritterschaft“ preist Bernhard die „Tugenden“ sowie die „Werke der Nächstenliebe“ der „Tempelherren“ und gibt damit dem „Ritterorden“ eine theologische Begründung.

Bei so viel Unterstützung durch Bernhard von Clairvaux verwundert es nicht, dass sich die „Tempel-Ritter“ zu den „Zisterziensern“ hingezogen fühlen. Aufgrund ihrer Kleidung werden diese Kirchenmänner auch als „weiße Mönche“ bezeichnet. Und nachdem die „Tempelherren“ die „Zisterzienser“ als ihren „Mutterorden“ empfinden, übernehmen sie auch die „Farbe weiß“ für ihren Umhang.

1130 - Der „gerechte Krieg“ ist als das „kleinere Übel“ akzeptiert

Clairvaux * Für Bernhard von Clairvaux ist der „gerechte Krieg“ als das „kleinere Übel“ akzeptiert.

Unter Christen ist er nur gerecht, wenn die „Einheit der Kirche“ auf dem Spiel steht. Gegen die „Juden“, die „Ketzer“ und die „Heiden“ soll Gewalt vermieden werden, weil sich die „Wahrheit“ nicht mit Gewalt durchsetzen lässt.

Der Christ soll überzeugen, weshalb - aus der Sicht des später zum „Heiligen“ erklärten Bernhard von Clairvaux - gegen diesen Personenkreis nur ein „Verteidigungskrieg“ gerechtfertigt ist, bei dem er allerdings die Gewalt auf ein Mindestmaß reduziert wissen will.

Vom „Gerechten Krieg“ zum „Heiligen Krieg“ ist es damit nicht mehr weit, solange er gegen die „Heiden“ und „Ungläubigen“ gerichtet ist. Bernhard von Clairvaux hebt in seinen „Kreuzzugpredigten“ die islamische Aggression und Bedrohung der gesamten christlichen Kirche hervor. Sein Fazit lautet: Nur durch einen „Gerechten und Heiligen Krieg“ kann der „Frieden“ wieder hergestellt werden. Unter „Frieden“ versteht der Kirchenmann die „Aufrechterhaltung der gottgewollten Ordnung“.

Bernhard von Clairvaux will aus „Raubrittern“, „Weiberhelden“, „Totschlägern“, „Meineidigen“ und „Friedensbrechern“ zutiefst beherrschte, asketische und christliche Ritter machen. Dabei will er aber die natürlichen Triebe - wie Aggression - nicht unterdrücken, sondern sie durch höhere Ziele - sozusagen - „veredeln“. Im Zentrum seines Werkes steht deshalb der Begriff der „militia Christi“. „Gute Ritter“ kämpfen, um Glauben und Kirche zu verteidigen, „Schlechte Ritter“ wirken in prunkvollem Aufzug und folgen eigensüchtigen Motiven. In einer Werbeschrift für die „Tempel-Ordensritter“ sagt der heilige Bernhard: „An erster Stelle stehen Disziplin und uneingeschränkter Gehorsam. Jeder kommt und geht, wie es der Vorgesetzte befiehlt. Jeder trägt die ihm zugeteilte Kleidung, keiner besorgt sich Nahrung oder Kleidung nach seinem Gutdünken. Hinsichtlich Ernährung und Gewandung gibt man sich mit dem Notwendigsten zufrieden und meidet alles Überflüssige. Die Templer leben maßvoll und fröhlich in einer Gemeinschaft, ohne Frauen und Kinder. Um der apostolischen Lebensweise möglichst nahe zu kommen, leben sie alle unter gleichen Bedingungen im gleichen Haus, auch nennen sie nichts ihr eigen, um einer einheitlichen Gesinnung und eines friedlichen Zusammenlebens willen. Ungebührliche Reden, nutzlose Beschäftigung, lautes Gelächter, heimliches Tuscheln und selbst unterdrücktes Kichern sind unbekannt. Sie verabscheuen Schach und Würfelspiel; sie hassen die Jagd, ja, sie erfreuen sich nicht einmal am Flug des Falken. Sie verachten Komödianten, Taschenspieler, Schwätzer und zweideutige Lieder sowie Vorstellungen von Possenreißern, denn sie erachten das alles als sinnlose, nichtige Torheiten. Sie tragen das Haar kurz geschnitten, weil es ihrer Ansicht nach beschämend für einen Mann ist, langes Haar zu haben. Niemals übertrieben gekleidet, baden sie selten; sie sind schmutzig und behaart, und ihre Haut erscheint gebräunt vom Tragen des Kettenhemds und von der Sonne“. Die „Glaubenskrieger“ sollen in die „Schlachten Gottes“ ziehen. Und sollte ein „Templer“ dabei sein Leben verlieren, so stirbt er „selig“ als „Blutzeuge“ für den „christlichen Glauben“. In der Werbeschrift Bernhards liest sich das so: „Freue dich, starker Kämpfer, wenn du in dem Herrn lebst und siegst! Aber noch mehr frohlocke und rühme dich, wenn du stirbst und dich mit dem Herrn vereinst“. Die Gegner der „Glaubenskrieger“ sind ja „nur“ Heiden ohne Glauben.

Um 1132 - Der Krieg ist nicht mit dem „Neuen Testament“ in Einklang zu bringen

Clairvaux * Dass sich kriegerische Auseinandersetzungen nur schwer mit dem Wort und Sinn des „Neuen Testaments“ in Einklang bringen lassen, bekümmert den Ordensmann, Mystiker und Prediger Bernhard von Clairvaux nur wenig.

Mit welchen rhetorischen Mittel er arbeitet und welche menschenverachtende Argumentation er dabei benutzt, lässt sich anhand eines Zitats aus einer Predigt zeigen, mit der der Heilige für den „Zweiten Kreuzzug“ wirbt: „Wenn sich dein Vater auf die Schwelle legte, wenn deine Mutter die Brust zeigte, die dich genährt, so steige über deinen Vater hinweg, tritt deine Mutter mit Füßen und folge trockenen Auges dem Kreuzbanner nach. Hier für Christus grausam sein ist die höchste Stufe der Seligkeit“.

Denn, so Bernhard weiter: „Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen; noch ruhiger stirbt er. Wenn er stirbt, nützt er sich selbst, wenn er tötet, nützt er Christus“. Wer aber so argumentiert, wem man „Honigsüße“ nachsagt, weil er eine ideologische Grundlage für einen „Gerechten und Heiligen Krieg“ und eine Argumentationskette schafft, die aus einem „Angriffskrieg“ einen „Verteidigungskrieg“ macht, der ist wirklich ein „komischer Heiliger“.

1135 - Papst Innocenz II. unterstützt die „Tempel-Ordensritter“

Rom-Vatikan * Papst Innozenz II., ein ehemaliger „Zisterziensermönch“ und Schüler von Bernhard von Clairvaux, treibt die Gründung von „Bruderschaften“ zur finanziellen Unterstützung der „Templer“ voran.

24. 5 1136 - Überarbeitung der Statuten für die Tempelherren

Frankreich * Spätestens seit dem Tod Hugo von Payns und der zwischenzeitlich erfolgten explosionsartigen Ausbreitung der jungen Ordensgemeinschaft der Tempelherren ist eine Überarbeitung der Statuten notwendig geworden.

1139 - Die „Tempel-Rittern“ erhalten eine umfangreiche „Ordensregel“

Rom-Vatikan * In der Bulle „Omne datum optimum“ gibt Papst Innozenz II. den „Tempel-Rittern“ eine umfangreiche „Ordensregel“, die mit Ergänzungen im Jahr 1230 und 1260 auf insgesamt 678 Artikel anwachsen wird.

Durch die „päpstliche Bulle“ werden die „Tempelherren“ als „extemt“ erklärt, also aus dem kirchlichen Gesamtorganismus heraus genommen.

Sie sind damit die erste Gemeinschaft von „Rittermönchen“, die jeglicher „bischöflicher Jurisdiktion“ entnommen und alleine und direkt dem „Heiligen Stuhl“ unterstellt sind.

Er erklärt die „Templer“ auch zu „Vorkämpfer der Christenheit“ und hebt sie damit über alle anderen „Orden“.

Dadurch nehmen die „Templer“ in der Gesamtkirche eine elitäre Ausnahmestellung ein, die von den Folgepäpsten fortgeschrieben und durch eine Vielzahl von „Privilegien“ erhärtet wird.

So darf kein Kirchenmann oder Laie, lediglich der „Templer-Meister“ mit Zustimmung des „Kapitels“, die „Ordens-Statuten“ ändern.

Das Recht der „Tempel-Ritter“ eigene „Priester“ zu haben, wird in der „Bulle“ ebenso festgeschrieben wie die „Freistellung vom Zehent“.

Die „Templer-Kapläne“ sind berechtigt „Spenden“ zu sammeln, um „Almosen“ zu bitten und einmal im Jahr in jeder Kirche die „Kollekte“ für sich zu behalten.

Einmal jährlich dürfen sie in den unter „Interdikt“, dem „Verbot gottesdienstlicher Handlungen“, gestellten Regionen die „Messe“ halten.

Die Kirche macht - nicht nur aus Sicht der „Templer“ - viel zu viel Gebrauch von dieser Strafmaßnahme, die darauf abzielt, jede religiöse Aktivität, ob das nun Messen oder die Segnungen der Sakramente sind, in einer Ortschaft, einer Region oder einem ganzen Königreich zeitweilig zu verbieten. Damit wollen die Kirchenmänner die Sünden eines Herren, einer Gemeinde oder eines Königs bestrafen.

Gottesdienste, die in solchen vernachlässigten und teilweise auch vollkommen ungerechtfertigt bestraften Regionen abgehalten werden, ziehen freilich viele Gläubige an und bringen schon deshalb außergewöhnlich hohe Einnahmen von „Almosen und Opfergaben“.

Darüber hinaus dürfen die „Tempelherren“ eigene „Kirchen und Friedhöfe“ besitzen, worin sie auch „Exkommunizierte“ beerdigen können, was ihnen häufig großzügigst gedankt wird.

Schließlich ergänzt Papst Coelestin II. die „Privilegien der Templer“ indem er die „Ritter-Brüder“, ihre „Vasallen“ und „Grundholden“ von den durch die Bischöfe ausgesprochenen „Exkommunizierungen“ und „Interdikten“ als ausgeschlossen erklärt.

Dies geschieht sehr zum Ärgernis des „Weltklerus“ und vergiftet das eh schon angespannte Verhältnis zwischen dem „Ritterorden“ und den „Weltpriestern“.

Dennoch hält der „Heilige Stuhl“ beständig seine „schützende Hand“ über die „geistlichen Ordensritter“ und stellt die gewährten „Privilegien“ nie in Frage.

Seit Hugo von Payns den „Tempelherren“ seine Besitzungen schenkte, folgte jeder, der in den „Orden“ eintritt oder sich ihm anschloss, diesem Beispiel.

Durch Schenkungen von Land und Vermögen sind die „Ordensritter“ sehr schnell reich geworden.

Und nachdem heimgekehrte „Kreuzfahrer“ Wunderdinge über das „Heldentum der Templer“ berichten, führt dies in ganz Europa zu einer großzügigen Spendentätigkeit für die Ordensgemeinschaft.

1139 - Papst Innozenz II. erklärt „trennende Ehehindernisse“ für Priester

Rom-Vatikan * Papst Innozenz II. erklärt die „Spende der Weihen“ zu einem „trennenden Ehehindernis“.

Damit können verheiratete Männer nur noch dann zu Priestern geweiht werden, wenn sie ihre Frau durch Ablegung eines „Keuschheitsgelübdes“ freigibt.

Für die Erlangung der „Bischofswürde“ ist sogar der Eintritt der Ehefrau in ein Kloster Voraussetzung.

1140 - Das umfangreiche Imperium der „Tempel-Ordensritter“

Paris * Die „Templer“ besitzen ausgedehnte Ländereien in Frankreich, England, Schottland, Spanien, Portugal, Flandern, Italien, im Deutschen Reich, Ungarn und in der Levante.

Geschenkt wird ihnen vor allem für die „Ablösung von Sünden“ sowie das „Seelenheil“ des Spenders und seiner Angehörigen.

Durch Tausch, Verkauf und Erwerb optimieren die „Templer“ die Ertragslage ihrer „Schenkungen“ zu wirtschaftlich lukrativen Gebilden.

Da ihre Besitzungen hohe Renditen erwirtschaften, fließen dem „Ritterorden“ daraus reichliches Einkommen zu.

Viele ihrer landwirtschaftlichen Gründe haben sie verpachtet.

Nur wenn sich die Ertragslage der Böden wirklich rentiert, dann bearbeiten sie diese auch in „Eigenbewirtschaftung“.

Dafür holen sie sich eigens qualifizierte Spezialisten.

In Spanien und auf den Balearen beschäftigen die „Tempelherren“ dafür sogar geschickte „Muslime“.

Durch ihren Kontakt zur jüdischen und islamischen Welt sind die „Tempelherren“ recht weltoffen und für neue Wissenschaften und Ideen empfänglich geworden.

Der „Orden“ besitzt die „fortschrittlichste Technologie“ der Zeit: im Bereich der „Landwirtschaft“, des „Vermessungswesens“, des „Straßenbaus“ und der „Schifffahrt“.

Die „Templer“ veranlassen die „Bewässerung des Rio-Cinca-Tales“ in Aragón, den Bau eines Mühlensystems an der Aude und die Einführung des vierjährigen Fruchtwechsels in der Normandie.

Mit „Mühlen“ lässt sich ebenso viel Geld verdienen wie mit dem „Weinanbau“ in Portugal.

Der Wein wird bis nach England verkauft.

Auch die „Templer-Schiffe“ bringen einen erheblichen Gewinn.

Den „Ordensrittern“ gehören eigene Häfen, Werften und Schiffe.

Sie sind die Ersten in Europa, die mit einem Magnetkompass ausgestattet sind.

Selbst die der europäischen weit überlegene arabische Medizin ist den „Templern“ nicht fremd.

In den Krankenhäusern des „Ordens“ kommen moderne Prinzipien wie „Hygiene“ und „Sauberkeit“ zum Tragen und sogar das Wissen um die „antibiotische Wirkung von bestimmten Pilzen“ ist vorhanden.

Die „Tempelherren“ sind also keineswegs reine „Haudraufs“.

Neben ihren kriegerischen, politischen und wirtschaftlichen Aktivitäten betreiben sie auch noch Geldgeschäfte.

Sie sind die einzigen Christen, die aufgrund eines weiteren päpstlichen Privilegs Geld gegen Zinsen verleihen dürfen.

Dadurch können sie einen gewaltigen Reichtum anhäufen.

Und da, um seine Wertgegenstände aufzubewahren, nichts so sicher und unverletzlich ist wie ein „gottgeweihtes Haus“ und nichts mehr Vertrauen erweckt als die „Templer-Burgen“, die von hohen Mauern geschützt, von „Ritter-Mönchen“ verteidigt vor jedem Angriff sicher scheinen, dienen diese bald als Tresore für Kostbarkeiten von weltlichen und geistlichen Herren.

Sie werden zu „Depots“ für Wertgegenstände, Schmuck und Geld, die den Grundstock des immer noch gesuchten „Templerschatzes“ bilden.

Die „Templer“ verwalten die „Depots“ ihrer Kunden, die damit über ein „laufendes Konto“ verfügen.

Sie können Geld abheben, Zahlungen durch einen simplen Brief an den „Schatzmeister“ entrichten und erhalten darüber hinaus drei Mal jährlich einen „Kontoauszug“ zugeschickt.

Zu jedem trogähnlichen Geldschrank gibt es, ähnlich wie bei den heutigen „Bankschließfächern“, zwei verschiedene Schlüssel.

Je einen für den „Hüter der kirchlichen Kostbarkeiten“ und dem „Depotinhaber“.

Bis auf wenige Ausnahmen sind die Depots der „Templer“ absolut sicher, da geldgierige Herrscher nur ganz selten ihre Finger nach ihnen ausstrecken.

So können sich die Niederlassungen der „Templer“ in Europa und im Nahen Osten zu „Zentren des Finanzwesens“ entwickeln und das „Pariser Ordenshaus“, der „Temple“, zum „europäischen Finanzzentrum“.

Der König von Frankreich vertraut beispielsweise im 13. Jahrhundert seine „Kronjuwelen“ der Obhut der „Pariser Templer“ an.

Die Finanzspezialisten der „Tempelherren“ führen bald fortschrittliche Techniken im „Kreditwesen“ und in der „Buchführung“ ein.

Sie entwickeln den „bargeldlosen Zahlungsverkehr“ und führen den „Wechselbrief“ und den „Scheck“ in Europa ein.

Wer also in einem „Ordenshaus“ eine Summe einzahlt, kann sie nach Vorlage der „Kassenanweisung“ in einer weit entfernten „Komturei“ wieder in Empfang nehmen.

Der „Orden“ kassiert dafür lediglich Gebühren und verdient an den Zinsen.

Doch wird dadurch der risikoreiche Transfer von Münzgeld fast völlig entbehrlich.

Neben der einfachen Vermögensverwaltung für Dritte betreibt der „Templer-Orden“ auch „Geldleihe“, wodurch er die eigenen Gelder und die ihnen durch Dritte anvertrauten Einlagen arbeiten lässt.

Alle „Klöster“ und „Konvente“ fungieren deshalb als „Leihkasse“.

An Bauern verleihen die „Templer“ kleinere Summen, damit diese einen Engpass überbrücken können, Kaufleuten geben sie größere Kredite.

Als Sicherheit ziehen sie Grundbesitz heran.

Gibt es bei der Rückzahlung des Kredits Probleme, dann halten sie sich an den Ländereien des „Schuldners“ schadlos.

Zwar passen die Finanzaktivitäten des „Templer-Ordens“ nicht zu ihrer religiösen Berufung, es ist aber die allgemein den „Ritterorden“ aufgetragene Mission, die sie auch in diesem Bereich tätig werden lassen.

Auch die „Johanniter“, der „Deutsche Orden“ und selbst die traditionellen „Mönchsorden“ betätigen sich ähnlich, allerdings auf einer wesentlich niedrigeren Stufe.

Um im Orient überleben zu können, muss der „Templer-Orden“ über umfangreiche Finanzmittel verfügen und all seine Einkünfte weitestgehend in Geld verwandeln.

Sie kaufen dazu auf Märkten und Messen möglichst viele Rechte und Monopole, die ihnen wiederum Einnahmen sichern.

So wird zum Beispiel das ausschließliche „Wiegerecht“, das der „Orden“ vom Grafen der Champagne erwirbt, sehr zu Ungunsten der dort ansässigen Bürger vereinnahmt.

Von dem eingenommenen und erwirtschafteten Verdienst gehen anfangs ein Drittel an die Häuser im Orient. Später werden die Abgaben auf ein Zehntel reduziert.

Aus abendländischer Sicht entsteht immer wieder der Eindruck, als hätten die Männer und Frauen aus dem Westen die Kultur in den „Nahen Osten“ gebracht.

Genau das Gegenteil ist richtig.

Die arabischen Reiche sind den Christen nicht nur militärisch, sondern auch in ihrer Kultur weit überlegen.

Dort im Osten ist das geistige Erbe der Griechen und Römer bewahrt und weiterentwickelt worden.

Geniale Mathematiker und Astronomen sowie geschickte Kaufleute kommen von dort her.

Die Araber haben ein Zahlensystem entwickelt: die arabischen Ziffern, die wir heute noch verwenden.

Eine der wesentlichen Neuerungen besteht darin, dass es für „nichts“ ein eigenes Zeichen gibt: die „Null“.

Diese macht das Multiplizieren und das Bruchrechnen viel einfacher und erlaubt die einprägsame Darstellung des „Dezimalsystems“.

Und genau dieses System lernen die Christen, allen voran die „Tempelherren“, zur Zeit der „Kreuzzüge“ kennen.

Die „arabischen Ziffern“ ersetzen die bisher üblichen „römischen“.

Da die Kaufleute nun einfacher rechnen können, rechnen sie auch besser und erhalten damit ein genaueres Bild über den Verlauf ihrer Geschäfte.

3. 5 1140 - König Konrad III. verleiht dem Freisinger Bischof Otto I. viele Rechte

Freising * Der „Stauferkönig“ Konrad III. verleiht dem Freisinger Bischof in einer Urkunde das Privileg, wonach

- im gesamten Bistum die „Münzstätten“ bischöflich sein müssen,

- der Stadt Freising ein „vollberechtigter Fernhandelsmarkt“ für Salz und andere Großgüter gewährt wird und

- gleichzeitig die Errichtung weiterer „Fernhandelsmärkte“ im Bistum ohne königliche Legitimation ausdrücklich verboten wird.

Bischof Otto I. von Freising, aus dem Geschlecht der Babenberger, will den Raum seines „Bistums“ alleine seinen Interessen unterordnen.

Die monopolistische Politik des „Kirchenfürsten“ richtet sich zunächst gegen den amtierenden Herzog, das war Ottos eigener Bruder Leopold IV., aber auch gegen alle künftig regierenden Herzöge.

In der Folge verlegt der Kirchenfürst das „Freisinger Marktrecht“ kurzerhand an das wesentlich verkehrsgünstiger gelegene Föhring.

Damit maßt er sich ein ihm nicht zustehendes „königliches Privileg“ an.

Dieser Flussübergang stellt jedoch für den geschäftstüchtigen „Freisinger Bischof“ eine sichere, lukrative, aber auch kostengünstige Einnahmequelle dar, da die zum Salz- und Warentransport benutzten „Saumpferde“ zuvor lange Zeit auf den herzoglichen Straßen unterwegs sind, um nur kurz vor der Isarbrücke auf „Freisinger Gebiet“ zu wechseln und es danach ebenso schnell wieder zu verlassen.

Dazwischen kassieren die „bischöflichen Zöllner“.

Außerdem lässt Bischof Otto I. hier eine „Salzniederlage“ und „Zollstätte“ errichten, mit der er sich den ganzen „Handel mit Salz“ zinsbar macht, und das, obwohl es für Föhring gar keine „Marktverleihungsurkunde“ gibt.

Der Markt in Föhring beruht nur auf dem „Herkommen“, also auf einem „Gewohnheitsrecht“.

18. 10 1141 - Herzog Leopold IV. stirbt überraschend ohne eigene Kinder

Niederaltaich * Herzog Leopold IV. stirbt in Niederaltaich überraschend ohne eigene Kinder.

1143 - Heinrich XI. „Jasomirgott“ wird Herzog von Baiern

Regensburg * Heinrich XI. „Jasomirgott“, der Bruder von Herzog Leopold IV., wird Herzog von Baiern und Markgraf von Österreich.

Er residiert in Regensburg, der damaligen Hauptstadt Baierns.

1144 - Die Blütezeit der Alchemie beginnt in Europa

Europa * Ab dem 12. Jahrhundert beginnt die Blütezeit der Alchemie auch im christlichen Abendland. Die europäischen Alchemisten übernehmen das über den jüdisch-muslimischen Kulturkreis entwickelte Wissen und lassen sich vom abwägend-kritischen Denken ihrer orientalischen Kollegen inspirieren.

Bedeutende arabische Alchemiebücher werden ins Lateinische übersetzt. Das erste ist das „Buch über die alchemischen Mischungen“ aus dem Jahr 1144. Dadurch kann sich die Alchemie zu einer weit verbreiteten Form früher Naturwissenschaft entwickeln. Dabei ist die neue Sicht auf die Natur wesentlich, die bis dahin - wenn überhaupt - lediglich als Beiwerk der auf den Menschen konzentrierten Schöpfung aufgefasst wird.

25. 12 1144 - Beginn des Niedergangs des Templer-Ritterordens

Edessa * Dem kometenhaften Aufstieg der Templer im Osten und der erfolgreichen Tätigkeit im Westen folgt ein langsamer, sich immer mehr beschleunigender Niedergang des Ritterordens. Er beginnt am Weihnachtsabend des Jahres 1144, als der islamische Herrscher von Aleppo und Mosul, Imad al-Din Zengi, Edessa erobert. 278 Templer fallen während der Kampfhandlungen.

In der islamischen Welt wird die Eroberung Edessas als Triumph im Glaubenskrieg gefeiert. Immerhin war die Stadt seit dem Jahr 1098 in den Händen der Lateinischen Christen.

12 1145 - Papst Eugenius III. ruft den zweiten „Kreuzzug“ aus

Rom-Vatikan * Papst Eugenius III. ruft einen „Kreuzzug“, den „Zweiten“, aus.

Frühjahr 1146 - Der „Reichslandfrieden“ aus dem Jahr 1103 hält

Deutschland * Der „Reichslandfrieden“ aus dem Jahr 1103 hält, als ein Heer fanatischer „Kreuzfahrer“ aus Frankreich in Deutschland einfällt und der Mönch Rudolf aus dem Kloster Clairvaux bedingungslosen Hass gegen die „Juden“ predigt.

Der damalige deutsche König Konrad III. nimmt sein „Schutzversprechen“ ernst und rettet die meisten „Juden“.

3 1146 - Papst Eugenius III. erlässt eine „Kreuzzugbulle“

Rom-Vatikan * Papst Eugenius III. erlässt eine päpstliche „Kreuzzugbulle“, in der er die „Privilegien für die Kreuzfahrer“ festlegt:

- die „Vergebung der Sünden“,

- den „Schutz für Eigentum und Angehörige“ und

- einen „Zinserlass“.

Zum „Hauptprediger des Kreuzzugs“ beruft er Bernhard von Clairvaux.

4 1146 - Bernhard von Clairvaux wirbt für die Teilnahme am „Kriegszug“

Vézelay * Bernhard von Clairvaux wirbt an Ostern für die Teilnahme am „Kriegszug“.

Vor der Stadt Vézelay er auf einem freien Feld, wo sich Tausende von Menschen einfinden: hoher und niedriger Adel, Kleriker, Söldner und viele, die der himmlische Lohn lockt, oder die normalen Zugewinne im Krieg, oder beides.

Der „Zisterzienser-Abt“ predigt: „Du tapferer Ritter, du Mann des Krieges, jetzt hast du eine Fehde ohne Gefahr, wo der Sieg Ruhm bringt und der Tod Gewinn“. Bernhard von Clairvaux wendet sich auch an die Kriminellen und fordert sie zur „Kreuzfahrt“ auf: „Ist es denn nicht eine ausgesuchte und allein für Gott auffindbare Gelegenheit, dass der Allmächtige Mörder, Räuber, Ehebrecher, Meineidige und mit anderen Verbrechen Belastete in seinen Dienst ruft. [...] Misstraut nicht, Sünder, der Herr ist bei euch!“

Und weiter: „Selige nenne ich die Generation, die den Zeitpunkt derart reichlicher Vergebung ergreift und dieses wahrhafte Jubeljahr lebend angetroffen hat. [...] Gürtet euch mannhaft und ergreift im Eifer für den christlichen Namen die Glück bringenden Waffen“.

Die versammelte Menge ist derart begeistert, dass sie die Teilnahme an dem „Kreuzzug“ gelobt und Bernhard, um genügend Stoffkreuze für die Gewänder der „Kreuzfahrer“ zur Verfügung zu haben, seine Kleider zerreißen muss.

Die „Kreuzzug-Ideologie“ ist inzwischen auf die verschiedensten Schauplätze christlicher Kriegsführung übertragbar gemacht worden. Deshalb soll der „Zweite Kreuzzug“ nicht nur mehr im „Nahen Osten“, sondern gleichzeitig an zwei weiteren Fronten stattfinden: gegen die „Mauren“ in Spanien und gegen die heidnischen „Wenden“ im Norden Deutschlands.

1147 - Das rote und typische „Tatzenkreuz“ der „Tempel-Ordensritter“

Rom-Vatikan * Das rote und typische „Tatzenkreuz“ der „Tempel-Ordensritter“ kommt auf den weißen Umhang.

Es wird ihnen von dem, dem „Ritterorden“ nahestehenden „Zisterzienser-Papst“ Eugen III. verliehen. Die rote Farbe soll an den „Opfertod Christi“ erinnern und die „Bereitschaft zum Martyrium für den Glauben“ symbolisieren.

Ein weiteres wichtiges Erkennungszeichen ist deren „Siegel“. Es zeigt eine Darstellung von zwei Rittern auf einem Pferd und wird inzwischen als „Symbol der Brüderlichkeit“, des „guten Einvernehmens“, der „Harmonie“ und der „Disziplin“, die im „Orden“ herrschen soll, angesehen.

Ebenso symbolträchtig ist der Artikel „Über die Näpfe und Becher“ in der „Templer-Regel“. Dieser besagt: „Was die Näpfe angeht, so sollen sie jeweils für zwei Brüder verteilt werden, damit ihn sich jeder vom anderen besorge; sie sollen das Leben in der Enthaltsamkeit und im Brauch des gemeinsamen Essens schätzen lernen“.

Es geht hierbei nicht um das Essen aus einem Napf, sondern um das gemeinschaftliche Leben im „Konvent“.

Um 3 1147 - Der Krieg gegen die „Mauren“ wird einem „Kreuzzug“ gleichgestellt

Rom-Vatikan - Spanien * Papst Eugenius stellt den „Feldzug“, den König Alfons VII. von Kastilien gegen die „Mauren“ in Spanien führt, einem „Kreuzzug“ gleich.

10 1147 - Angriffe auf die heidnischen „Wenden“ werden als „Kreuzzug“ betrachtet

Clairvaux * Bernhard von Clairvaux gibt den norddeutschen Fürsten die Erlaubnis, ihre Angriffe auf die heidnischen „Wenden“ als „Kreuzzug“ zu betrachten.

Um 10 1147 - Französische und deutsche Heere erreichen Konstantinopel

Naher Osten * Die zwei in den Orient ziehenden Hauptheere bilden die unter der Führung ihres Königs Ludwig VII. stehenden Franzosen und den Deutschen unter dem „Stauferkönig“ Konrad III..

Beide Heere ziehen in engen räumlichen und zeitlichen Abständen durch Europa und erreichen Konstantinopel. Weitere „Kreuzfahrer“ aus den verschiedensten europäischen Regionen kommen per Schiff ins „Heilige Land“. Sie alle haben nur ein Ziel: die "Rückeroberung von Edessa".

Doch der „Zweite Kreuzzug“ wird sich als völliger Fehlschlag erweisen und in einem demoralisierenden Rückzug enden. Der Kriegsverlauf ließ die „Kreuzfahrer“ resignieren. Erst die „Tempel-Ritter“ stellen die Disziplin wieder her. Dennoch geben die „Glaubenskrieger“ ihr ursprünglich gefasstes Ziel, die „Eroberung Edessas“, wieder auf und greifen stattdessen Damaskus an.

7 1148 - Dank der „Templer“ endet der „Kreuzzug“ nicht in einem Desaster

Damaskus * Die „Kreuzfahrer“ können zwar die Obstgärten von Damaskus erobern, stoßen aber auf heftigen Widerstand und verlegen deshalb ihre Truppen in den Osten der Stadt.

Doch dieses Gebiet war eine offene Ebene, die weder Schutz noch Wasser bot, sodass die christlichen Kampftruppen schließlich zum Rückzug gezwungen waren. Die „Templer“ erwerben sich durch ihre Teilnahme am „Zweiten Kreuzzug“ den Ruf „fanatischer Kämpfer von großem Mut“, „äußerster Disziplin“, aber auch von „außerordentlicher Überheblichkeit“.

Frankreichs König Ludwig VII. berichtet, dass es nur den „Tempelherren“ zu verdanken sei, dass der falsch geplante und schlecht geführte „Kreuzzug“ nicht in einem Desaster endete.

Es folgen wechselseitige Beschuldigungen, die das Verhältnis zwischen dem „Abendland“ und den „Kreuzfahrerstaaten“ auf Jahre hin vergiften. Und die Akteure des „Zweiten Kreuzzuges“ beschönigen die Geschichte, indem sie eisern die „Schmach“ verschweigen oder schön reden.

Die Kritiker, die den Tod von vielen Tausenden als sinnlose Opfer bezeichnen, werden immer lauter. Bernhard von Clairvaux, der in seinen „Kreuzzug-Predigten“ sagte: „Im Tod des Heiden sucht der Christ seinen Ruhm, weil Christus verherrlicht wird“, erklärt jetzt, dass das Desaster durch die „Sünden der Pilger“ verursacht worden ist und dass Gott deshalb den „Kreuzfahrern“ seinen Segen entzogen habe. Bischof Otto von Freising, ein Bruder des „Stauferkönigs“ Konrad III. und selbst aktiver Teilnehmer am „Zweiten Kreuzzug“, räumt zwar den Misserfolg des Unternehmens ein, versucht aber zumindest einen kleinen Gewinn zu erkennen, wenn er den Kritikern entgegnet: „Wenn [...] unser Feldzug nicht gut war zur Ausweitung unserer Grenzen, noch für die Wohlfahrt unseres Leibes, so war er dennoch gut für das Heil vieler Seelen“.

Bernhard von Clairvaux ist von der Kritik an seiner Person schwer enttäuscht, weshalb er sich gegenüber Papst Eugenius III. ausführlich rechtfertigt und dabei jede Schuld von sich weist: „Wir eilten nicht dorthin wie ins Ungewisse, sondern auf Deinen, ja durch Dich auf Gottes Befehl“. Der „Zisterzienser-Abt“ lässt sich schließlich in Chartres erneut zum Anführer eines „Kreuzzuges“ wählen, doch der Papst will nach den gemachten leidigen Erfahrungen diesen Plan erst fördern, wenn die Aussicht auf Erfolg auch gesichert ist.

1153 - Den „Templern“ kommt die Schlüsselrolle bei der Eroberung von Askalon zu

Askalon * Den „Templern“ kommt die Schlüsselrolle bei der Eroberung von Askalon zu.

Vierzig „Tempelritter“ werden dabei getötet, die Stadt aber erobert.

20. 4 1153 - Bernhard von Clairvaux stirbt

<p><strong><em>Clairvaux bei Lyon</em></strong> * Bernhard von Clairvaux, der Chefideologe der Templer und des Ordens der Zisterzienser, stirbt, ohne einen weiteren Kreuzzug in die Wege geleitet zu haben. Dennoch hat mindestens eine seiner Parolen für die kommenden Generationen von Kreuzfahrern über viele Jahrhunderte hinweg Bestand.</p> <ul> <li>Diese lautet: <em>„Vollständige Ausrottung der Heiden oder sichere Bekehrung“</em>. Vor diese Alternative - <em>„Tod oder Taufe“</em> - stellen die Kolonisatoren die Bevölkerung der von ihnen eroberten Kontinente. </li> </ul> <p>Der Verfasser dieser Ideologie wird nur einundzwanzig Jahre nach seinem Tod heiliggesprochen.</p>

6 1154 - Herzog Heinrich „der Löwe“ erhält das Herzogtum Baiern zuerkannt

Goslar * Auf dem „Reichstag in Goslar“ erhält Herzog Heinrich „der Löwe“ von Kaiser Friedrich Barbarossa das Herzogtum Baiern zuerkannt.

Es wird aber noch bis zum 8. September 1156 dauern, bis der Babenberger-Herzog Heinrich XI. „Jasomirgott“ offiziell auf das Herzogtum verzichtet.

6. 4 1156 - Kaiser Friedrich Barbarossa erklärt alle Zölle am Main für aufgehoben

<p><strong><em>Worms</em></strong> * In Worms erklärt Kaiser Friedrich Barbarossa in einer Urkunde alle Zölle am Main - bis auf wenige Ausnahmen - für aufgehoben. Fernhändler hatten sich bei ihm beschwert, dass sie zwischen Bamberg und Mainz allzu oft von regionalen Herrschern zur Kasse gebeten würden. Die Anmaßung königlicher Befugnisse durch die Fürsten widerspricht aber den politischen Zielen Kaiser Friedrich Barbarossas, weshalb er diesen Missbrauch eindämmen will.</p> <p>Der Kaiser setzt den Grundherren daraufhin eine Frist, binnen der sie die Berechtigung dieser Zollerhebungen anhand königlicher Privilegien nachzuweisen haben. Nur die wenigsten Betroffenen können den geforderten Nachweis erbringen. </p> <p>Gut vorstellbar, dass sich vor diesem Hintergrund auch ein heftiger Streit über die bischöflichen Einnahmen aus dem Zoll, dem Markt, der Münze und der Isarbrücke in Föhring entzündet hat. <br /> Man muss davon ausgehen, dass Herzog Heinrich XII. „der Löwe“ die unsicheren Rechtsgrundlagen des Freisinger Bischofs Otto I. über seine selbstherrlich geschaffenen Einrichtungen bewusst sind.</p> <p>Außer den Ansprüchen der beiden Kontrahenten spielt dabei natürlich auch das machtpolitische Interesse des Kaisers mit. Dieser tritt zwar vordergründig als unparteiischer Richter oder Schlichter auf, kann aber im Hintergrund agierend so seine Interessen und Ziele dennoch verwirklichen. Der Herzog und der Kaiser ziehen also am gleichen Ende des Seiles.</p>

8. 9 1156 - Herzog Heinrich XII. der Löwe erhält das Herzogtum Baiern

Konstanz * Der 26-jährige Welfenherzog Herzog Heinrich XII. der Löwe erhält von seinem Cousin Kaiser Friedrich I. Barbarossa das Herzogtum Baiern übertragen. Der Herzog verfügt damit aber nicht über ein in sich geschlossenes Areal, sondern muss auf seinem Herrschaftsgebiet unter anderem eine bischöfliche Enklave tolerieren, zu der neben dem Freisinger Dombezirk auch die Brücke in Föhring gehört. Zwei wichtige ehemalige Römerstraßen durchziehen das Herzogtum Baiern von Ost nach West, um sich bei Augsburg zu vereinen:

- Die von Salzburg kommende Straße überschreitet die Isar bei Grünwald, wobei der beschwerliche Übergang bereits gegen Ende des ersten Jahrtausends aufgegeben worden ist.

- Der andere, der von Wien über Wels kommende Verkehrsweg, überquert die Isar bei Föhring und zieht dadurch den gesamten Fernhandelsverkehr auf sich. Dieser Isarübergang liegt also auf dem Gebiet des Freisinger Bischofs Otto I., dem Onkel Kaiser Friedrich Barbarossas.

Um 1157 - Die „Salzstraße“ wird nach „Munichen“ umgeleitet

München - Haidhausen * Im Jahr 1157 - zuvor und danach war Herzog Heinrich XII. „der Löwe“ nicht in Baiern - wird die „Salzstraße“ nach „Munichen“ umgeleitet.

Die „Salzstraße“ muss man sich als „Trampelpfad“ vorstellen, denn der Lastentransport erfolgt noch nicht mit Fuhrwerken oder Karren, sondern mit „Saumpferden“.

Sie führt noch nicht über den „Gasteig“ (= gacher Steig = steiler Weg) hinunter zur Isar, sondern nutzt eine „Fuhrt“ etwa auf der Höhe der heutigen „Maximiliansbrücke“.

Dass der Welfenherzog ein elementares Interesse an der Aufhebung des unrechtmäßig in Föhring eingerichteten bischöflichen „Fernhandelsmarktes“ hat, ist naheliegend, da er der größte Nutznießer dieser Entscheidung ist.

Und der Freisinger Bischof will nach den Erfahrungen von Worms retten, was noch zu retten ist.

Schon deshalb ziehen die beiden Kontrahenten gemeinsam mit dieser Angelegenheit vor den Kaiser.

14. 6 1158 - Der Augsburger Schied - Münchens Geburtsurkunde

<p><em><strong>Augsburg - München</strong></em> * Ein vergilbtes Pergament im Format 34 × 44 Zentimeter gilt als die Geburtsurkunde der bayerischen Landeshauptstadt. Die von Kaiser Friedrich I. Barbarossa auf dem Reichstag in Augsburg unterzeichnete Urkunde ging als „Augsburger Schied“ in die Geschichte ein. In dem Kaiserdiplom, das als „conventio“ – also als Übereinkunft – bezeichnet wird, werden die Streitpunkte verbindlich geregelt. </p> <p>„Mit Zustimmung und Willen der beiden streitenden Parteien“ wird festgelegt:</p> <ul> <li>Der Markt, der bislang in Föhring abgehalten wurde, ebenso die Zollbrücke und die Münzstätte, werden dort künftig nicht mehr bestehen.</li> <li>Als Ersatz hat Herzog Heinrich der Kirche von Freising ein Drittel des Gesamteinkommens aus seinem Marktzoll zu München übertragen, sei es aus Abgaben für Salz, sei es für andere dort ein- und ausgehende Groß- und Kleinstückwaren. </li> <li>Bezüglich des Zöllners wird vereinbart, dass jede Partei einen eigenen einsetzen kann oder – falls gewünscht – beide gemeinsam einen bestimmen, der beiden verantwortlich ist.</li> <li>Ähnlich verhält es sich mit der Münze: Ein Drittel der Einkünfte erhält der Bischof, zwei Drittel stehen dem Herzog zu. Eine Münzstätte soll nach Ermessen des Herzogs errichtet werden. Zudem darf auch der Bischof von Freising eine eigene Münzstätte gründen, wenn er es wünscht. Von deren Erträgen erhält der Herzog lediglich ein Drittel, das er – unabhängig von dessen Höhe – nach dem Willen des Bischofs als Lehen weitergeben soll, wie es offenbar bereits geschehen ist.</li> </ul> <p>Von einem Unrecht oder gar einer Freveltat des Welfenherzogs findet sich in dieser kaiserlichen Urkunde kein Wort. Als Zeugen für die Richtigkeit des Rechtsspruchs werden vier hohe geistliche Würdenträger und vier weltliche Herrscher benannt. </p> <p>Doch auch wenn die Kaiserurkunde den Charakter einer gütlichen Einigung in sich trägt, so ist sie in ihrem Kern doch ein regalienrechtlicher Spruch des Kaisers. Mit diesem Kompromiss kann Kaiser Friedrich I. Barbarossa einen Interessenausgleich zwischen dem Bischof von Freising und dem baierischen Herzog erzielen und damit beide zufrieden stellen. </p>

15. 6 1158 - Ein Hausbraurecht wird als gesichert angenommen

München * Mit dem Augsburger Schied tritt München am 14. Juni 1158 in die Geschichte ein. Ein gern erzähltes Märchen bezeugt, dass Herzog Heinrich der Löwe am nächsten Tag die Löwenbrauerei gegründet hat.

Für die Zeit der Stadtgründung Münchens ist ein Hausbraurecht als gesichert anzunehmen. Das Brauen gehört - wie das Brotbacken - zu den Pflichten der Hausfrau.

22. 9 1158 - Bischof Otto I. von Freising stirbt

Freising - Citeaux • Der Freisinger Fürstbischof Otto I. stirbt - im Alter von 46 Jahren - auf einer Reise zum Generalkapitel in Citeaux im Zisterzienserkloster Morimund. Sein Nachfolger auf dem Bischofsstuhl wird Albert I. von Harthausen.

Nach dem 11. 11 1158 - Unrechtmäßige Verlegung des Marktrechts von Freising nach Föhring

<p><strong><em>Roncaglia</em></strong> * Zwischen dem 11. und 26. November 1158 findet in Roncaglia ein Reichstag statt. Dabei erlässt Kaiser Friedrich Barbarossa ein Gesetz, das jede nicht genehmigte Erhebung von Abgaben untersagt. </p> <p>Darunter fällt freilich auch die unrechtmäßige Verlegung des Marktrechts von Freising nach Föhring durch - den inzwischen verstorbenen - Bischof Otto I.. Auffällig ist dabei die Nähe dieses Gesetzes und der Wormser Urkunde vom 6. April 1156 zum Föhringer Konflikt. </p>

1160 - Hildegard von Bingen beschreibt die Wirkung des Hopfens

Bingen * Hildegard von Bingen beschreibt in ihrem „Buch von den verschiedenen Naturen der Geschöpfe“ die Wirkung des Hopfens.

Scheinbar hält sie nicht allzu viel von dieser Pflanze, attestiert ihr aber, dass sie mit ihrer Bitterkeit „gewisse Fäulnisse von Getränken“ fernhält, „so dass sie umso haltbarer sind“.

1164 - Die „Giesinger Mühle“ wird an das „Kloster Schäftlarn“ geschenkt

Untergiesing * Die „Giesinger Mühle“ wird an das „Prämonstratenser-Kloster Schäftlarn“ geschenkt.

Sie bleibt bis zur „Säkularisation“ - mit kurzen Unterbrechungen - im Eigentum des „Klosters Schäftlarn“, das die Mühle zum „Leibgeding“ verpachtet.

Um 1169 - Herzog Otto I. heiratet in Kelheim (?) die Gräfin Agnes von Loon

Kelheim ? * Der spätere baierische Herzog Otto I. heiratet in Kelheim (?) die Gräfin Agnes von Loon.

1171 - Die „Karmeliter“ erhalten eine Ordensregel

Jerusalem * Nach der im Jahr 1171 vom Patriarchen Albert zu Jerusalem gegeben Ordensregel müssen die „Karmeliter“

- in abgewandten Zellen leben,

- sich abwechselnd bei Tag und in der Nacht mit Handarbeiten und Gebet beschäftigen,

- dürfen nichts Eigenes besitzen,