Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Benediktinerabtei- und Pfarrkirche St. Bonifatius

| Name | Benediktinerabtei- und Pfarrkirche St. Bonifatius |

| Architekt | Ziebland Georg Friedrich |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Königsplatz |

| Straße | Karlstraße 34 |

| Jahr Baubeginn | 1835 |

| Jahr Fertigstellung | 1850 |

| Baustil | frühchristlicher Stil |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kloster |

| Baustil |

Historismus frühchristlicher Stil |

| Unterkategorie | Kloster |

| Suchbegriffe | St. Bonifaz Benediktinerabtei |

Quellen

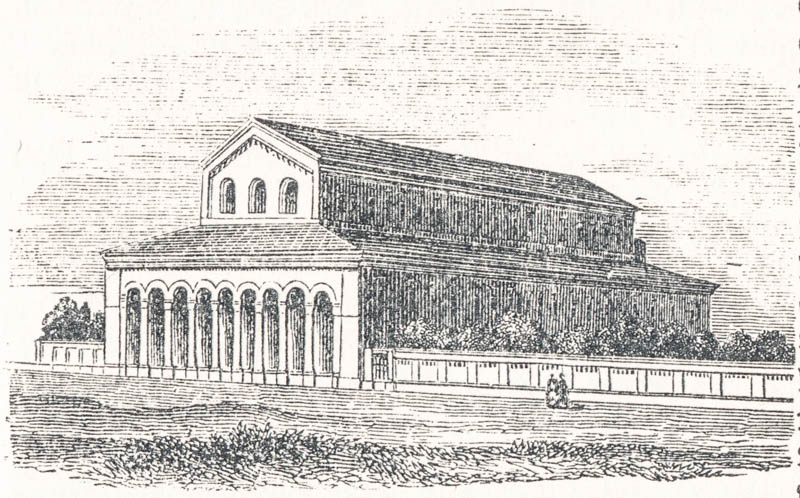

Basilika St. Bonifaz

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Basilika St. Bonifaz. Karlstr. 34. Geschichte. Im Stile der altchristlichen romanischen Basiliken Italiens 1835 —50 von Ziebland im besondern Auftrag und auf Kosten König Ludwigs I. erbaut. 1827 sprach Ludxoig zu Ziebland vor dessen Abreise nach Italien: „Ich bin gesonnen, dem Apostel der Deutschen in München eine Kirche zu erbauen und zwar in Form einer Basilika. Studieren Sie mir in Italien fleißig die dortigen Basiliken. Die Grundsteinlegung wird aber erst 1835 am Tage meiner silbernen Hochzeit stattfinden. Dabei stelle ich aber gleich jetzt Bedingungen: die Basilika muß als Seitenstück der Glyptothek gegenüber zu stehen kommen und in griechisch-korinthischem Stil gehalten sein. Sie soll 5 Schiffe und ungefähr die Größe von S. Apollinare in Bavenna bekommen“. Später änderte der König seinen Plan und ließ die Kirche an der Karlstrasse in der jetzigen Form (Vorbild etwa S. Baolo und für die Vorhalle S. Lorenzo in Bom) erstehen. Die Basilika war Ludwigs Lieblingskirche; hier ließ er (im südöstlichen Teil) schon zu seinen Lebzeiten die Gruft für seine Gemahlin und darüber für sich selbst — gleich den Normannenkönigen in Monreale bei Palermo — den über dem Kirchenboden freistehenden Marmorsarkophag (nach Zieblands Entwurf} aufstellen und zwar ausdrücklich: „einfach, im Stil der Basilika, ohne Krone und Szepter“. Bei seinen häufigen Besuchen — Abt Haneberg wrar sein Beichtvater — zeigte er ihn gerne seinem Gefolge, lächelnd und mit den Worten „Mementomori“ [F,HR].

Kunst. Grundriss: fünfschiffige Basilika mit halbkreisförmiger Apsis ohne Querschiff; 76 m lang, 36 m breit, Höhe des Mittelschiffes 23 m, jene der Seitenschiffe 13 m. Die Bogenarkaden des Mittel- und der Seitenschiffe ruhen ohne Kämpfer auf 64 stattlichen, 7,29 m hohen Säulen mit monolithen Granitschäften und romanisierenden Kapitellen aus Schlandersmarmor (auf den Kapitellen, christliche Symbole: abwechselnd Aehre, Traube, Lilie und Kreuz). Apsisraum mit dem angrenzenden Teil des Mittelschiffs ist wegen der darunter befindlichen Gruft-Krypta erhöht (12stufige, 15 m breite Prachttreppe). An die Apsis schließt der äußere Chorumgang mit offenen Rundbögen an. Achtsäulige Vorhalle, durch die sich die Dachung der Seitenschiffe- auch um die Front herum fortsetzt.

Am HauptportaI (ursprünglich waren wie in S. Paolo 3 Erzportale und Ausschmückung der Halle mit Fresken auf Goldgrund geplant) Statuen der Apostelfürsten Petrus und Paulus (von Schönlaub). An den Türfeldern Holzreliefs mit Symbolen und symbolisierenden Figuren des Alten Testamentes.

1. An der Mittelpforte: die vier von Messias weissagenden Großen Propheten, nämlich Isaias mit der Säge (nach der Talmudsage wurde L, von König Manasse verfolgt, in einen Baum verwandelt, den M. umsägen ließ, wobei Blut hervorspritzte), Jeremias mit der Rute (göttliches Strafgericht), Ezechiel vor dem Tempeltor (Weissagung der Kirche Christi als „Neuer Tempel“). Daniel unter den Löwen (Gottheit Christi); in den 4 Mittelfeldern: Moses am Felsenquell (jungfräuliche Geburt Christi), Abraham opfert Isaak (Opfertod Christi), Jonas im Walfisch (Auferstehung Christi), Elias im Feuerwagen (Himmelfahrt Christi).

2. Am linken Tor: Erkenntnisbaum im Paradies (Sünde) und Kreuzesstamm (Erlösung), Taube mit Oelzweig (Friede) und Pfau (Unsterblichkeit), Phönix (Sieg über den geistigen Tod) und durchbohrter Drache (Heidentum), Weinstock und Kornähre (Meßopfer). 3. Am rechten Seitentor: Lamm mit Kreuz (Lamm Gottes) und Isaaks Widder, Pelikan (Kommunion), Einhorn (Christliche Beschaulichkeit), Fisch (Christus), Krone (himmlicher Lohn), Kreuzhügel mit 4 Flüssen (Christentum mit den 4 Evangelien), Buchrollen (Buch des Lebens).

Imposanter Raumeindruck im Innern, gehoben durch die farbige Ausschmückung (Stuckmarmormusterung der Wände). Dachkonstruktion mit bloßgelegtem Balken-, Hänge- und Sprengwerk; innere Decke der Dachfläche (unter den Sparren) blau bemalt mit goldenen Sternen; über und zwischen den Sparren noch eine doppelte Verschalung, von denen die obere der Kupferbedeckung als nächste Unterlage dient, während die mittlere die Temperatur ausgleichen soll.

Freskogemälde an den Wänden (von H. Hess und dessen Schülern J. und Claud. Schraudolph, Koch, Janssen, Halbreiter, Sutter, Müller und Kaspar), gehören rein technisch zu den besten Münchner Werken; in ihrer milden Färbung und edlen Erzählungsweise sind sie schöne Zeugnisse starken romantischen Empfindens; in der Apsis noch streng im Stil der Basilika, sind sie in den Seitenbildern modernerem Empfinden näher gerückt. Inhalt: In der Apsis, auf Goldgrund oben „Christus in der Glorie“ (von Hess selbst gemalt) mit Maria und Johannes dem Täufer; darunter die größten Missionäre Deutschlands, speziell Bayerns (S. Bonifaz, Rupert-Salzburg, Emmeram-Regensburg, Willibald-Eichstätt, Kilian- Wurzburg, Korbinian- Kreismg, Magnus-Füssen) und der Ordenspatron S. Benedikt. Am Triumphbogen das apokalyptische Gotteslamm, umgeben von 12 Schäf- lein (Aposteln), angebetet von den 4 Evangelisten. Im Mittelschiff: I. Im breiten Wandstreifen (zwischen den Fenstern und den Arkaden) 12 Szenen aus dem Leben des hl. Bonifatiusius nach den Angaben des Kirchenhistorikers J. v. Höllinger (dazwischen 10 grau in grau gemalte sog. Episodenbilder). Inhalt, beginnend am Altar bei der Epistelseite:

- Heilung des Vaters auf das Gebet des kleinen Winfrid oder Bonifazius und dessen Eintritt ins Kloster zu Exeter (Episodenbild: Ordenseinkleidung Winfrids);

- Bonifacius reist nach Rom (Ankunft in Rom);

- B. erhält die Missionsvollmacht für Deutschland (Rückreise über die Alpen);

- Bekehrung der Friesen (2. Reise nach Rom);

- Bischofsweihe des B. (Wunderbare Speisung des Heiligen in der Wildnis und Gründung der Stadt Ohrdruf);

- Fällung der Donareiche bei Geismar;

- Gründung der ersten bayer. Bistümer (Salzburg, Freising, Regensburg) durch B. und Herzog Odilo (Klostergründung in Fulda durch B. und Sturmius);

- Einweihung des Klosters (B. als Erzbischof von Mainz);

- Krönung Pipins zum Frankenkönig durch B. (Synode von Mainz);

- Bischofsweihe Lullus, seines Nachfolgers und letzte Missionsreise des B. (Vorbereitung zum Martyrtod);

- Sein Martyrtod (Ueberführung nach Mainz);

- Beisetzung in der Gruft zu Fulda.

II. Zwischen den Fenstern 36 Bilder aus der Christianisieung Deutschlands (nach Angaben Uöllingers):

- Marter des hl. Maximilian von Lorch;

- St. Florian in der Enns ertränkt;

- Hinrichtung S Gereons und seiner Genossen aus der thebaischen Legion zu Köln;

- St. Quirin von Lissek, trotz des Mühlsteins im Fluß schwimmend;

- Flammentod S. Afras in Augsburg;

- Taufe der Markomanenkönigin Fritigil;

- Marter des hl. Vigilius von Trient;

- St. Valentin predigt in Passau;

- St. Severin befreit in Noricum christliche Kriegsgefangene des Alemanenkönigs;

- Taufe des Frankenkönigs Chlodwig;

- St. Fridolin erweckt einen Toten als Zeugen;

- Die thüringische Königstochter Radegund als Klosterfrau;

- Bekehrung des Langobardenkönigs Agilulf durch seine Gemahlin Theodolinde;

- St. Kolumban vernichtet ein Götzenopfer;

- St. Gallus und seine Genossen als Missionäre;

- Die baver. Missionäre St. Eustasius und Agilus;

- Taufe des Herzogs Theodors II. von Bayern durch St. Rupert;

- St Ehrentrud, Aebtissin von Nonberg (Salzburg);

- St. Emmeram falsch verklagt und (bei Helfendorf) gemartert;

- St. Magnus gründet das Kloster Füssen;

- Dem hl. Bischof Kunibert bezeugt eine weiße Taube seine Heiligkeit;

- St. Erhard tauft und heilt die blinde Herzogstochter St. Ottilia;

- St. Arbogast von Straßburg erweckt den verunglückten Sohn des Frankenkönigs Dagobert;

- St. Wulfram rettet zwei von Heiden verfolgte Jünglinge;

- Marter St. Kilians und seiner Genossen St. Columan und Tetnang;

- St. Korbinian bekehrt den Bayernherzog Grimoald vom Ehebruch;

- St. Walburgis, Thekla und Lioba werden aus England zur Missionierung Deutschlands berufen;

- St. Sebald überschreitet auf seinem Mantel die Donau bei Regensburg;

- St. Otto gründet Altomünster;

- Heilung eines Mädchens durch St Walburgis;

- St. Willibalds Heimkehr aus Palästina;

- St. Wilehad wirkt in Friesland;

- Engel beschützen die Kirche zu Fritzlar vor den heidnischen Sachsen;

- Taufe des Sachsenkönigs Widukind;

- Karl der Große beruft eine Synode nach Frankfurt;

- Kaiserkrönung Karl des Großen in Rom durch Papst Leo

III. In den Bogenzwickeln Medaillonsbildnisse der 34 Päpste von Julius III. 1550 bis Gregor XVI. 1831 nach authentischen Vorlagen (von Julius III. an bis zurück auf Petrus sind innen an den Säulenbögen die Namen verzeichnet). Der Hochaltar sollte ursprünglich mit einem Marmorbaldachin gekrönt werden.

Seitenaltäre: auf dem einen die Steinigung Stephani, von Joh. Kaspar; auf dem andern die Madonna mit den Schutzheiligen der 8 Kinder König Ludwigs I: St Alexander (Prinzessin Alexandra), Abt Otto, Aebtissin Hildegard, Kaiserin Mathilde, Bischof Adalbert, Herzog Luitpold, Aebtessin Adelgunde, Bischof Maximilian (gemalt von Hess selbst). Kanzel, auf Rädern verschiebbar, ursprünglich geplant als Marmorbau mit 2 Riesenkandelabern [Br, F, HR, Rb, Ro, Tw, W).

Im Speisesaal des Benediktiner-Klosters Fresko „Das letzte Abendmahl“ von H. Hess.

Basilika zum hl. Bonifaz

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die Basilika zum hl. Bonifaz in der Karlstrasse, Pfarrkirche der Ludwigsvorstadt und Klosterkirche der Benediktinerabtei wurde von König Ludwig I. anlässlich seines 25jährigen Vermählungsjubiläums 1835 gegründet und nach den Plänen wie unter Leitung des Baurathes P. Ziebland bis 1850 erbaut. Das Aeussere ist ziemlich schmucklos in Backstein ohne Verputz hergestellt, die bescheidene Decoration aber dem romanischen Styl entlehnt. Das Motiv zur (achtsäuligen) Vorhalle, durch welche sich die Dachung der Seitenschiffe auch um die Fronte herum fortsetzt, ist von ähnlichen Basiliken Roms, wie S. Lorenzo fuori le mura, S. Maria in Cosmodin oder S. Maria in Trastovero geschöpft. Ebenso liegen der Gestaltung des Innern die grösseren römischen Basiliken, in erster Linie S. Paolo fuori le mura als Vorbilder zu Grunde. Der mächtige Kaum ist durch 1 Säulenreihen in 5 Schiffe getheilt, an deren mittleres ohne dazwischengesetztes Querschiff unmittelbar die halbkreisförmige Apsis anschliesst. Die 64 Säulen, mit monolithen Granitschäften und in reicher Abwechslung sculpirten romanisirenden Marmorkapitälen erwecken in iliron durch romanische Gedrungenheit von den korinthischen Säulen der römischen Basiliken abweichenden Verhältnissen in dem Beschauer das beruhigende Gefühl, dass sie ihrer wenigstens im Mittelschiff bedeutenden Function mehr gewachsen seien, als die überschlanken korinthischen Formen der römischen Basilikal-Vorbilder, wie sie auch ihres stärkeren Durchmessers halber ohne Zwischenstellung eines Kämpferaufsatzes das Archivoltenauflager in entsprechender Mauerstärke erlauben. Ist aber demnach des Architekten Vorgreifen zu einem späteren Styl in den Säulen nur zu billigen, so erscheint dagegen das Festhalten an der künstlerischen Armuth der altchristlichen Epoche an anderer Stelle geradezu unbegreiflich, so in den architektonisch gliederungslosen Wänden des Mittelschiffes, in der mangelnden Decke unter der Bedachung der Seitenschiffe u. s. w., wenn es auch gelungen ist, die Barbarei des offenen Dachstuhls in Mittelschiff durch zierliche Behandlung der Balkon weniger empfindlich erscheinen zu lassen. Der Apsidenraum ist mit dem angränzenden Theil des Mittelschiffes durch eine als Begräbnissraum für die Ordensmitglieder bestimmte ziemlich umfängliche Krypta überhöht, was der Altarstelle eine ausdruckvolle Würde verleiht, es ist jedoch zu bedauern, dass man es versäumt hat, dem Presbyterium beiderseits die basilikalen Ambonen anzusetzen, wodurch man der kindischen auf Schienen verschiebbaren Kanzel im linken Seitenschiffe überhoben gewesen wäre.

Ein wesentlicher Theil der Wirkung beruht aber auf der farbigen Ausschmückung, von welcher die oinfache Stuckmarmormusterung der Wände der Seitenschiffe sehr zu rühmen ist. Die Gemäldeausstattung war H. Hess und seinen Schülern übertragen, ohne dass es jedoch diesen hier mit Ausnahme der Apsis gelang, jenen Ton anzuschlagen, der dem Styl des Gebäudes entsprach, wie es denselben Künstlern bei der Ausmalung der Allerheiligen-Kirche geglückt war. Die Formgebung in den Gemälden aus der Geschichte des Kirchenpatrons ist zu wenig streng und die Farbe zu kraftlos und süss, als dass die sonst und an sich sch nen Gemälde sich harmonisch in das altchristliche Gebäude fügten. Von Einzelnheiten bemerkenswert ist ausser den Altargemälden der Seitenaltäre von H. Hess (Madonna mit Heiligen) und J. Müller (Steinigung Stephani) die Grabstätte des Erbauers, des Königs Ludwig in der Kapelle neben dem Seiteneingang rechts, die der jenseits dos Orgelchores links gegenüber liegenden Taufkapelle entspricht. Ein schlichter Marmorsarkophag enthält die Ueberroste dos Königs, in dor unterhalb befindlichen Gruft ist die Leiche seiner Gemahlin, der Königin Therese, beigesetzt. Hinter der mit einem Arkadenfries geschmückten Apsis erhebt sich ein schlichter Glockenstuhl, worauf sich die Abtei anschliesst, welche im Refectoriurn ein schönes Abendmahl von H. v. Hess enthält. Aeusserlich musste sich das Kloster die Einschiebung in die verlängerten Seitenmauern des Kunstausstellungs-Gebäudes gefallen lassen, damit dieses wenigstens äusserlich eine der Glyptothek gleichartige Tiefe erlangte.

Die Basilika zum hl. Bonifaz

Nagler - Acht Tage in München (1863) Die Basilika zum hl. Bonifaz, an der Karlsstraße Nr.40 c, wurde von dem Baurath Friedrich Ziebland im Style der altchristlichen Kirchen nach dem Vorbilde der römischen Basilika der Kaiserzeit erbaut. König Ludwig gründete sie 1838 bei zenheit der seiner silbernen Hochzeit, am 24.November 1880 wurde sie eingeweiht. Diese merkwürdige Kirche hat eine Tiefe von 300', und ist 124' breit bei einer Höhe von 80'. Durch 64 Säulen ist das Innere in fünf Schiffe getheilt, und an das mittlere schließt sich der erhöhte im Halbkreise geschlossene Chor, unter welchem die Krypta zur Begräbnißstätte der Benediktinermönche eingerichtet ist. Unter dem Marmorsarge in der ersten Kapelle rechts befindet sich die Gruft mit den Ueberresten,der verstorbenen Königin Therese, und auch König Ludwig hat sich da seine letzte Ruhestätte ausersehen.

Die Basilika zum hl. Bonifaz, an der Karlsstraße Nr.40 c, wurde von dem Baurath Friedrich Ziebland im Style der altchristlichen Kirchen nach dem Vorbilde der römischen Basilika der Kaiserzeit erbaut. König Ludwig gründete sie 1838 bei zenheit der seiner silbernen Hochzeit, am 24.November 1880 wurde sie eingeweiht. Diese merkwürdige Kirche hat eine Tiefe von 300', und ist 124' breit bei einer Höhe von 80'. Durch 64 Säulen ist das Innere in fünf Schiffe getheilt, und an das mittlere schließt sich der erhöhte im Halbkreise geschlossene Chor, unter welchem die Krypta zur Begräbnißstätte der Benediktinermönche eingerichtet ist. Unter dem Marmorsarge in der ersten Kapelle rechts befindet sich die Gruft mit den Ueberresten,der verstorbenen Königin Therese, und auch König Ludwig hat sich da seine letzte Ruhestätte ausersehen.

Das Mittelschiff und die Chornische sind mit Freskomalereien von H. v. Heß und seinen Gehülsen I. Schraudolph, Koch u. A. geziert. In der Absis sehen wir Christus in der Glorie aus dem Throne, neben ihm Maria und Johannes. Tiefer stehen die heiligen Berbreiter des Christenthums in Bayern, in der Mitte St. Bonifaz (Winfried), rechts von ihm Benedikt, Kilian von Franken, Corbinian von Freising und Magnus von Füßen; links Rupert von Salzburg, Emmeran von Regensburg und Willibald von Eichstädt, sämmtlich von Heß gemalt, sowie die Evangelisten am Bogen der Tribune. In der unteren Abtheilung des Mittelschiffes sind die zwölf Hauptbilder aus dem Leben des hl. Bonifaz entnommen, und die dazwischen befindlichen zehn kleineren Darstellungen schildern Episoden aus der Geschichte der Wirksamkeit des Heiligen.

- Der durch das Gebet seines kleinen Sohnes von einer Krankheit genesene Vater des Bonifacius übergibt ihn den Benediktinern zur Erziehung. Gemalt von Heß.

- Bonifacius schifft sich aus England nach Deutschland ein; Abschied von seinen Ordensbrüdern. Von Heß u. I. C. Koch.

- Papst Gregor II. empfängt ihn in Rom. Von I. Koch.

- Er predigt den heidnischen Friesen das Evangelium. Von I. Schraudolph.

- Gregor II. weiht ihn in der Peterskirche zum Bischof. Von Schraudolph.

- Bonifacius haut in Thüringen die Donner-Eiche um. Von Schraudolph.

- Er gründet die Bisthümer Freising, Regensburg, Passau und Salzburg unter Herzog Odilo von Bayern. Von Koch.

- Einweihung des Klosters Fulda. Von Koch.

- Er salbt Pipin zum König von Frankreich. Von Schraudolph.

- Er übergibt das Pallium an seinen Schüler Lullus, legt sein Ordenskleid wieder an, und zieht aus zur Bekehrung der Friesen. Von Heß.

- Bonifacius und die Seinen erleiden den Märtyrertod. Von Heß.

- Sern Leichnam wird durch Lullus und Sturmius in der Kirche zu Fulda beigesetzt. Von Schraudolph.

An den oberen Wänden des Mittelschiffes sind 36 Bilder aus dem Leben heiliger Männer und Frauen vom 3. Jahrhundert an bis aus Carl den Großen, von Schülern des H. v. Heß und nach dessen Cartons gemalt.

- Die Marter des hl. Maximilian, Bischofs von Lorch 284.

- Die Hinrichtung des hl. Gereon in Cöln 286.

- St. Florian wird zu Lorch in den Fluß gestürzt 303.

- Die Errettung des hl. Quirin auf einem schwimmenden Mühlstein 303.

- Der Flammentod der hl. Afra in Augsburg 304.

- Die Königin Fritigel erscheint vor St. Ambrosius, um das Christenthum anzunehmeu 397.

- St. Vigilius von Trient wird in Tirol erschlagen 400.

- St. Valentin prediget in Passau das Evangelium 440.

- St. Severin erwirkt den von König Gibuld gefangenen Christen die Freiheit 466.

- St. Remy von Rheims tauft den Frankenkönig Chlodwig 496.

- St. Fridolin erweckt den Urso aus dem Grabe, um die Schenkung zur Stiftung des Klosters Seckingen zu bestätigen 809.

- Die Prinzessin Radegunde von St. Medardus zur Diakonissin geweiht 848.

- Theodolinde von Bayern bekehrt ihren Gemahl Autharis vom Arianismus 898.

- St. Colümban zersprengt durch seinen Hauch ein dem Wodan geweihtes Gefäß 610.

- St. Gallus unterrichtet seine Schüler in der Schrift 614.

- Eustachius und Agilus predigen in Bayern das Evangelium 617.

- St. Rupertus tauft den Herzog Theodo von Bayern 628.

- St. Ehrentrud zu Salzburg als Wohlthäterin der Armen 628.

- Der Martertod des hl. Emmeran bei Helfendorf 682.

- St. Magnus gründet das Kloster in Füssen 668.

- St. Cunibert von Cöln beim Meßopfer mit einer Taube auf der Schulter 660.

- Die blinde alemanische Prinzessin Ottilia, wie sie bei der Taufe durch St. Erhard das Gesicht erhält 667.

- St. Arbogast von Straßburg erweckt Sigebert, den Sohn Dagobert's auf der Jagd vom Tode 673.

- St. Wulfram rettet zwei Friesische Jünglinge vom Ertrinken 688.

- Die Ermordung des hl. Kilian und seiner Gefährten in Würzburg 687.

- St. Korbinian von Freising trennt die Ehe des Herzogs Chrimoald 718.

- St. Walburga mit ihren Gefährtinnen von St. Korbinian aus England berufen 726.

- St. Sebald überschreitet auf einem Mantel stehend die Donau 740.

- St. Alto gründet das Kloster Altomünster 743.

- St. Walburga heilt durch ihr Gebet ein Kind 743.

- St. Willibald kehrt aus Palästina nach Eichstädt zurück 743.

- St. Willehod unterrichtet die Söhne Friesischer Edellente im Christenthum 773.

- Zwei weißgekleidete Jünglinge beschützen die Kirche in Fritzlar vor der Verbrennung durch die Sachsen 773.

- Die Taufe Wittekinds unter Assistenz Karl's des Großen 785.

- Karl der Große aus dem Concilium in Frankfurt 794.

- Karl der Große in Rom zum Kaiser gekrönt 800.

Zwischen den Rundbogen unter den Darstellungen aus dem Leben des hl. Bonifaz befinden sich die Bildnisse von 34 Päpsten in Medaillons ul fresco gemalt. Sie beginnen mit Julius III. (1550) und enden mit Gregor XVI. (1831). Auf den inner» Flächen der Bogen stehen die Namen der Päpste von Julius III. hinauf bis St. Petrus.

Das Altarbild der westlichen Absis stellt die Madonna auf dem Throne und die Schutzpatrone der Kinder des Königs Ludwig vor, in Fresko gemalt von H. v. Heß. Das östliche Altargemälde stellt die Steinigung des h. Stephan vor, gemalt vonMüller.

An der Nordseite der Kirche ist das Kloster der Benediktiner, welches König Ludwig den 4. November 1844 gründete und 1850 bezogen wurde. Im Refektorium ist ein großes Freskobild des heiligen Abendmahles, von H. v. Heß gemalt. Im Jahre 1846 wurde das Kloster Andechs mit diesem Stifte vereinigt. Der gelehrte Theologe und Orientalist vr. Haneberg ist jetzt Abt. (In Stahl gestochene Ansichten des Innern und Aeußern der Kirche sind bei G.Franz zu haben; ebenso eine kurze Beschreibung mit 1 Stahlst, zu 12 kr.)