Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Leitfaden – Standardwerke zur Münchner Stadtgeschichte

Das Alte Rathaus zu München

Autor: Schattenhofer MichaelVerlag: Süddeutscher Verlag

ISBN: 3799156941

Seiten: 350

Kein Profanbau Münchens, der Alte Hof und die Residenz als einstige Hofhaltungen der wittelsbachischen Landesherren nicht ausgenommen, ist wie das alte Rathaus verwoben in die über achthundertjährige Geschichte dieser Stadt. Politischadministrativer Mittelpunkt, Schauplatz urbaner Gesellschaft und Geselligkeit, Sitz des Stadtgerichts, Markthalle und Warenstapel: Rathaus, Tanzhaus, Stadtfronfeste und Gewand- oder Tuchhaus in einem! Hier ging der Pulsschlag bürgerlichen Lebens lange am vernehmlichsten und an vielen Punkten weitet sich die Geschichte des alten Rathauses zu einer Geschichte der Stadt selbst.

Von dem Gesamtkomplex des alten Rathauses steht nur noch der Saalbau, in ihm freilich sein eindrucksvollster und wichtigster Teil, auch er allerdings nach schweren Kriegsschäden nahezu ein Neubau in den alten Formen und Maßen.

In dieser Darstellung geht es nicht um Baugeschichte und Geschichte dieses Saal

aus als Träger der Bezeichnung »Altes Rathaus« allein, sondern um die gesamte Anlage des alten Rathauses als Bau und Institution von seinem Anfang an. Gegen die ursprüngliche Absicht ist diese Geschichte des alten Rathauses in die Breite gegangen und ins Detail geraten. Aus der nur kurz gedachten Beschäftigung mit diesem Thema wurde eine hartnäckige Zuneigung über einige Jahre hinweg, aus der zunächst geplanten großzügigen und weitmaschigen überschau eine stoffreiche Darstellung mit einem gewichtigen Quellen- und Anmerkungsapparat. Maß;ebend dafür war neben dem Reichtum der Quellen die Erkenntnis, daß mit zunehmendem Abstand von dem einstigen, heute weithin zerstörten Zustand die Aussicht auf eine umfassende Darstellung dieses zentralen stadtgeschichtlichen The_nas überhaupt zu schwinden und vieles davon im Dunkel der Geschichte zu versinken oder zu bleiben drohte. Hinzu kam das Bemühen, in der heutigen Flut unhistorischer, z. T. romanhafter und oft nicht einmal aus zweiter, sondern aus dritter und vierter Hand lebender Darstellungen zur Stadtgeschichte einen neuen, weithin aus Quellen geschöpften, fundierten Beitrag zu liefern. Bleibt noch zu danken meinen Mitarbeitern im Stadtarchiv für vielfältige wertvolle Hilfe, voran Herrn Oberarchivrat Dr. L. Morenz. Dank schulde ich auch dem Stadtmuseum, aus dem der Hauptteil der Bilder stammt, und Herrn J. Krempl, der einige seltene Fotos beisteuerte.

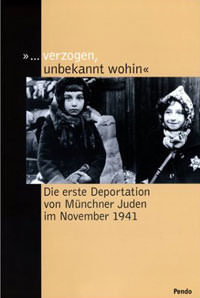

... verzogen, unbekannt wohin

Die erste Deportation von Münchner Juden im November 1941Autor: Heusler Andreas, Bauer Richard, Angermair Elisabeth

Verlag: Pendo Verlag

ISBN: 3858423947

Seiten: 176

Am 20. November 1941 wurden fast 1000 jüdische Bürger Münchens - darunter auch viele Kinder - nach Kaunas (Litauen) deportiert und dort fünf Tage später von einem Erschießungskommando der Einsatzgruppe A brutal ermordet. Es folgten annähernd 40 weitere Verschleppungsaktionen. Im Frühjahr 1945 war die jüdische Gemeinde Münchens, die einst mehr als 10000 Menschen umfat hatte, durch Flucht und Vertreibung, Deportation und Mord ausgelöscht.

In diesem Buch werden die tragischen Ereignisse vom November 1941 rekonstruiert und in den Zusammenhang der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gestellt. Vor kurzem sind erstmals Fotografien gefunden worden, die das grauenvolle Geschehen dokumentieren. Sie zeigen die bedrückende Atmosphäre im Sammellager, die gespenstisch anmutende Szenerie während des Abtransports in den Tod sowie den Ort der Ermordung. Ergänzt wird diese bestürzende Bilderserie der Münchner Geschichte durch Aufsätze von Andreas Heusler und Elisabeth Angermair, einen Zeitzeugenbericht sowie eine umfassende Dokumentation.

München - Hauptstadt der Bewegung

Bayerns Metropole und der NationalsozialismusHerausgeber: Bauer Richard, Hockerts Hans G., Schütz Brigitte, Till Wolfgang, Ziegler Walter

Verlag: Edition Minerva

ISBN: 3932353633

Seiten: 488

Vorwort

Hat es jemals den erfolgreichen Versuch gegeben, Geschichte, einen bestimmten Teil von ihr, zu vergraben, vollständig zu vergessen, ohne jeden Rückstand kompostieren zu lassen?

Man weiß es nicht. Wir kennen aber diverse Projekte der Verdrängung, aus ganz unterschiedlichen Epochen übrigens, die kläglich gescheitert sind.

eMünchen widmet sich, gemessen an vergleichbaren Städten, recht spät einer Aufgabe, der so richtig noch niemand ntronnen ist: der Erinnerung. Radikal, aber ohne Polemik sollte die Einstellung sein, die zu diesem Band geführt hat. Er- dokumentiert das Thema München - Hauptstadt der Bewegung auf verschiedenen Ebenen. Allgemeine historische Aufsätze zur Ausgangslage vor dem Ersten Weltkrieg bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges schreiten das lallze historische Spektrum ab. Daneben präzisieren kurze Einführungen bestimmte Aspekte, die für die Entstehung und Auswirkungen des Nationalsozialismus in München bezeichnend waren. Ihnen folgen jeweils objektbezogene Informationen. Sie spiegeln die hinterlassene Welt der Bilder und Zeugnisse, mit der wir uns immer noch schwer tun. Das was übrig blieb, ist in alle Welt verstreut, vielfach noch versteckt, ist oft unzugänglich in privater Hand und nur selten in öffentlichen Sammlungen vertreten. Nicht zuletzt mit dieser Veröffentlichung historischer Relikte wollen wir zur Versachlichung unserer Geschichtsbetrachtung beitragen. Außerdem enthält der Band eine Anzahl lexikalischer Kurzinformationen zu thematischen Einheiten, die als zusätzliche Sammlung von Basisdaten gedacht sind. Der doppelte Charakter des Bandes, Aufsatzsammlung und Inventar in einem, entspricht unserem Versuch, ein überaus heikles Geschichtskapitel zu rekonstruieren und nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand zu interpretieren.

Wolfgang Till Münchner Stadtmuseum

Stadtatlas München

Autor: Schiermeier FranzVerlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3980914704

Seiten: 216

Vorwort

Manches Defizit der Münchner Stadtgeschichtsforschung bestand darin, dass die Historiker ihr Augenmerk und ihre Aufmerksamkeit stets nur auf die relativ konstante Situation und Einteilung des Stadtkerns (also der Münchner Altstadt) richteten und dabei die überlieferten Strukturen des weit gespannten Münchner Burgfriedens vernachlässigten. Dabei zeigt sich heute immer mehr, dass gerade das Gelände vor den Stadtmauern mit Gärten, Ängern und Äckern, mit Straßen, Wegen, Kanälen und Bächen schließlich mit mächtigen barocken Wallanlagen als wichtigster Indikator für die herrschaftsgeschichtliche Entwicklung Münchens verstanden werden muss. Die nach der Entfestigung vollzogene urbane Durchdringung der teils vorstädtisch, teils agrarisch definierten „Äußeren Stadtviertel" und der daran anschließenden Nachbargemeinden im 19. und frühen 20. Jahrhundert ist allein über den kartographischen Nach-volizug erlebbar und begreifbar. Eine systematische Beschäftigung mit diesen Bildquellen blieb bisher allerdings dadurch erschwert, dass die einschlägigen Pläne und Karten nie an einer einzigen Stelle vollständig gesammelt und erfasst, sondern auf viele Institute, Museen und Archive verteilt waren. Jeder neue Forschungsansatz machte deshalb zuallererst eine mühevolle Recherche nach dem jeweils geeigneten Anschauungsmaterial notwendig.

Franz Schiermeier hat nun erstmals das komplizierte Gefüge der historischen Plandarstellungen Münchens rekonstruiert, die verstreute Überlieferung zusammengeführt und in eine chronologische Abfolge gebracht. Schon bei einer flüchtigen Durchsicht des Materials zeigen sich in eindrucksvoller Weise die Wachstumsringe der Bayerischen Landeshauptstadt. Eine intensive Beschäftigung mit geographischen Details lässt in der Abfolge einzelner, in kurzem zeitlichen Abstand angelegter Kartenblätter immer wieder erstaunliche Schlussfolgerungen zu. Auch scheinbar festgeschriebene Situationen waren stets einem Wandel unterworfen; unablässig reagierten das Stadtareal und das Gesamtgefüge des städtischen Umfeldes auf die politischen und ökonomischen Vorgaben der Stadtherrschaft und die bürgerschaftlichen Zwänge und Notwendigkeiten. Diesen spannenden Prozess der innerstädtischen Strukturveränderung und der vorstädtischen Geländeadaption kann man nunmehr quer durch die Jahrhunderte nachvollziehen und verstehen. Gerade die großformatig reproduzierten, ausfaltbaren Kartenbeilagen des Werkes werden mit Sicherheit eine unverzichtbare Arbeitsgrundlage nicht allein für Historiker, sondern auch für aktuelle Stadtplaner abgeben.

Chronik der Stadt München - Die Jahre 1157 - 1505

Herzogs- und BürgerstadtAutor: Stahleder Helmuth

Verlag: Dölling und Galitz Verlag

ISBN: 3937904107

Seiten: 696

Nach immer wieder aufflackernden Unruhen innerhalb der Bürgerschaft und gegen den Stadtherrn konnte München bis um 1400 einen Stand seiner Rechte und Freiheiten erringen, der fast dem einer freien, nur dem Kaiser unterstellten Reichsstadt gleichkam. Die Bürgerstadt besaß weitgehende Autonomie bei der Regelung ihrer inneren wie äußeren Belange. Die herzoglichen Rechte beschränkten sich auf wenige hoheitliche Akte. Das Verhältnis zwischen Herzog und Bürgerstadt war fast partnerschaftlich, aber mit zuweilen deutlich spürbarer Abhängigkeit des Stadtherrn von der Finanzkraft und der Hilfsbereitschaft seiner Bürger. Der Umgang miteinader war - im gebotenen Rahmen - fast freundschaftlich und amn feierte gemeinsam Feste im Rathaus, in der Bürgertrinkstube und auf dem Marktplatz.

Helmuth Stahleder arbeitete 15 Jahre lang an diesem Buchprojekt. Der stellvertretende Direktor des Münchner Stadtarchivs sammelte Tausende von historischen Meldungen über das politische, wirtschaftliche und soziale Leben in der bayerischen Landeshauptstadt und stellte sie zu drei Bänden zusammen. Stahleder wertete eine riesige Fülle von Dokumenten aus - Urkunden, Rechnungen der Stadtkämmerei, Sitzungsprotokolle des Stadtrats bis hin zu Tagebuchaufzeichnungen einzelner Bürger. Die Chronik der Stadt München gibt detailreich Einblick in das Leben der Stadt und ihrer Bürger. Dabei verbinden sich - ähnlich wie bei der Zeitungslektüre - verschieden gewichtete Nachrichten von der Politik über das Leben der einfachen Menschen bis hin zum Wetter zu einem lesenswerten Gesamtbild der jeweiligen Zeit. Der erste Band »Herzogs- und Bürgerstadt« bespricht die Jahre 1157 bis 1505. Der zweite Band »Belastungen und Bedrückungen« umfasst die Jahre 1506 bis 1705, in denen München durch Kriege, Besatzungen und Truppeneinquartierungen belastet wurde. Der dritte Band »Erzwungener Glanz« behandelt die Jahre 1706 bis 1818. Die Residenz des bayerischen Kurfürsten, die Prachtbauten von Hof und Kirche, barocke Freudenfeste, Musik, Theater und bildende Kunst brachten München in dieser Zeit den Ruf ein, eine der schönsten Städte des Landes zu sein. Die Rechnung hatten die Bürger zu zahlen.

Chronik der Stadt München - Die Jahre 1506 - 1705

Belastungen und BedrückungenAutor: Stahleder Helmuth

Verlag: Dölling und Galitz Verlag

ISBN: 3937904115

Seiten: 680

Nach der Blütezeit der Bürgerstadt im 15. Jahrhundert brachten das 16. und 17. Jahrhundert der Stadt einen ständigen Rückgang ihrer Freiheiten, Beschneidungen ihrer Rechte und Einschränkung ihrer Selbstverwaltung. Verfolgung von Glaubensabweichlern und Kirchenkritikern trieben angesehene Familien aus der Stadt. Bedrückung durch Kriege, Besatzungen und Truppeneinquartierungen sowie ständig steigende Kriegskosten und Reparationszahlungen belasteten die Stadt und ihre Bürger. Herrscherhaus, Kirche und Staatsverwaltung zogen immer mehr Zuständigkeiten an sich und drängten bis in das Stadtbild hinein das städtische Bürgertum immer stärker zurück.

Helmuth Stahleder arbeitete 15 Jahre lang an diesem Buchprojekt. Der stellvertretende Direktor des Münchner Stadtarchivs sammelte Tausende von historischen Meldungen über das politische, wirtschaftliche und soziale Leben in der bayerischen Landeshauptstadt und stellte sie zu drei Bänden zusammen. Stahleder wertete eine riesige Fülle von Dokumenten aus - Urkunden, Rechnungen der Stadtkämmerei, Sitzungsprotokolle des Stadtrats bis hin zu Tagebuchaufzeichnungen einzelner Bürger. Die Chronik der Stadt München gibt detailreich Einblick in das Leben der Stadt und ihrer Bürger. Dabei verbinden sich - ähnlich wie bei der Zeitungslektüre - verschieden gewichtete Nachrichten von der Politik über das Leben der einfachen Menschen bis hin zum Wetter zu einem lesenswerten Gesamtbild der jeweiligen Zeit. Der erste Band »Herzogs- und Bürgerstadt« bespricht die Jahre 1157 bis 1505. Der zweite Band »Belastungen und Bedrückungen« umfasst die Jahre 1506 bis 1705, in denen München durch Kriege, Besatzungen und Truppeneinquartierungen belastet wurde. Der dritte Band »Erzwungener Glanz« behandelt die Jahre 1706 bis 1818. Die Residenz des bayerischen Kurfürsten, die Prachtbauten von Hof und Kirche, barocke Freudenfeste, Musik, Theater und bildende Kunst brachten München in dieser Zeit den Ruf ein, eine der schönsten Städte des Landes zu sein. Die Rechnung hatten die Bürger zu zahlen.

Chronik der Stadt München - Die Jahre 1706 - 1818

Erzwungener GlanzAutor: Stahleder Helmuth

Verlag: Dölling und Galitz Verlag

ISBN: 3937904123

Seiten: 680

Nach der Blütezeit der Bürgerstadt im 15. Jahrhundert brachten das 16. und 17. Jahrhundert der Stadt einen ständig.

Die Residenz des bayerischen Kurfürsten, die Prachtbauten von Hof und Kirche, barocke Freudenfeste, Musik, Theater und bildende Kunst brachten der Stadt schon früh den Ruf ein, eine der schönsten Städte im Reich zu sein. Der Landesherr konnte vorübergehend sogar die Kaiserkrone in die Stadt holen, zu Beginn des 19. Jahrhunderts die Königswürde. Für die Stadt aber wurden die Bürden nicht weniger drückend. Sie bezahlte die hochfliegenden Pläne der Monarchen weiterhin nicht nur mit barem Geld bis zum Ruin der städtischen Finanzen, sondern auch mit dem stetigen Abstieg ihres Stadtregiments in die Bedeutungslosigkeit. Diese fand ihren Höhepunkt in dem Zwang zu dem demütigenden Kniefall des Magistrats vor dem Bildnis des Kurfürsten im Jahr 1791 und dem schließlich gänzlichen Verlust ihrer Selbstverwaltung zu Beginn des 19. Jahrhunderts fand, die erst mit der Verfassung von 1818 wieder neues Leben erhielt.

Das Neue Rathaus in München

Georg von Hauberrisser (1841-1922) und sein HauptwerkAutor: Huber Brigitte

Verlag: Dölling und Galitz Verlag

ISBN: 3937904247

Seiten: 239

Das sprunghafte Anwachsen der Münchner Bevölkerung im 19. Jahrhundert und die dadurch bedingte Vergrößerung der Stadtverwaltung machten um 1865 den Bau eines neuen Rathauses nötig. Nach langem Ringen entschied man sich für den neugotischen Entwurf des erst 25 jährigen Grazer Architekturstudenten Georg Hauberrisser.

Münchner Merkur 22.02.06

Hubers Werk schließt eine kusthistorische Lücke: Erstmals seit der Fertigstellung des Bauwerkes 1909 bündelt ein Werk neben der gesamten Bauhistorie auch die überlegungen und Konzeptionen des Architekten zur Außen- und Innenausstattung des neugotischen Blickfängers auf dem Marienplatz.

Jüdisches München

Vom Mittelalter bis zur GegenwartAutor: Bauer Richard, Brenner Michael

Verlag: C.H. Beck

ISBN: 3406549799

Seiten: 287

Bereits im Mittelalter haben Juden in München gelebt. In der Judengasse stand die früheste Münchner Synagoge, die nach der Vertreibung der Juden im 15. Jahrhundert in eine Marienkapelle umgewandelt wurde. Erst im 18. Jahrhundert durften sich wieder Juden in München ansiedeln. Ihre rechtliche Stellung verbesserte sich allmählich. 1824 konnte erneut eine Synagoge errichtet werden, der 1887 die repräsentative Hauptsynagoge folgte. Nahmhafte Persönlichkeiten wie Lion Feuchtwanger oder Kurt Eisner haben die Stadt geprägt. Nach dem Ende der Weimarer Republik wurde jüdisches Leben gerade in München hart unterdrückt: Die Stadt erlebte schon im Frühjahr 1933 einen ersten Boykott jüdischer Geschäfte. Schon Monate vor der Reichsprogromnacht wurde in der «Hauptstadt der Bewegung» die Hauptsynagoge zerstört. Die Juden wurden entrechtet, enteignet, vertrieben und vernichtet. 1945 suchte ien Handvoll Münchner Juden eine neue religiöse Heimat, die Israelitische Kultusgemeinde wurde neu gegründet. Das jüdische Leben kann sich seitdem wieder entfalten - allerdings seit Jahren nicht ohne Polizeischutz. Das neue jüdische Gemeindezentrum im Herzen der Stadt setzt ein deutliches Zeichen für das «jüdische München».

München

Kunst & KulturAutor: Biller Josef H., Rasp Hans-Peter

ISBN: 3517069779

Seiten: 488

Münchens Architektur, Sehenswürdigkeiten und Kunstschätze

Mit einer Gesamtauflage von über 100 000 ist dieses Handbuch ein absoluter Klassiker. Es gilt unter Münchenkennern als das beste Werk zu den Münchener Kunst- und Baudenkmälern. Hier finden sich detaillierte Beschreibungen zu allen wichtigen Bauwerken in München wie Maximilianeum, Alter Hof, Theatinerkirche ebenso wie Darstellungen zu spektakulären Neubauten wie der Allianz-Arena in Frättmaning oder dem Jüdischen Zentrum München. Alle Münchenliebhaber bekommen mitdiesem Band ein unentbehrliches Nachschlagewerk in die Hand mit 750 farbigen und historischen Abbildungen und über 200 Grundrissen sowie Schaubildern.

Vollständig aktualisierte und um 24 Seiten erweiterte Ausgabe mit 40 neuen Abbildungen und Grundrissen

Kunst und Memoria

Der Alte Südliche Friedhof in MünchenAutor: Denk Claudia, Ziesemer John

Verlag: Deutscher Kunstverlag

ISBN: 3422072276

Seiten: 560

Der Alte Südliche Friedhof in München zählte in seiner Zeit zu den wichtigsten Zentralfriedhöfen Europas. Hier gingen im 19. Jahrhundert Kunst und Totengedächtnis eine ein- malige Symbiose ein. Viele der bedeutendsten Künstler dieser Zeit wie die Architekten Friedrich von Gärtner und Leo von Klenze, die Bildhauer Ludwig von Schwanthaler und Adolf von Hildebrand sowie die Erzgießer Johann Baptist Stigimaier und Ferdinand von Miller d.Ä. waren auf ihm tätig. Seine Sonderstellung ergibt sich vor allem daraus, dass sowohl seine Architektur als auch viele herausragende (Künstler-)Grabmäler von den hohen Ansprüchen König Ludwigs I. geprägt wurden. Über seine Funktion als bloßer Bestattungsort hinaus besaß der Friedhof in seiner Blütezeit eine eminent identitätsstiftende Bedeutung für Königreich und Stadt. Schon bald erlangte er den Rang eines königlichen Gedächtnispro- jekts und eines Museums monumentaler Skulptur.

Die Autoren legen mit ihrem Buch die erste umfassende Darstellung dieses Friedhofs vor. Anhand umfangreichen Bild- und Quellenmaterials gelingt es ihnen, die im Zweiten Weltkrieg stark beschädigte Anlage zu rekonstruieren. Die hohe künstlerische Qualität des ursprünglichen Bestands und die damalige politische Aktualität dieses ersten öffentlichen Gedenkorts in München wer- den so wieder erfahrbar. Der Katalogteil widmet sich in vertiefenden Einzelanalysen den bedeutendsten erhaltenen Grabstätten. Mithilfe eines Bündels unterschiedlicher Blickwinkel werden die Grabmäler in die zentralen ästhetischen und memorialen Debatten ihrer Zeit gestellt. In den Fokus tritt so etwa ihre komplexe Medialiät ebenso wie ihre zwischen privatem Monument und öffentlichem Denkmal fluktuierende Funktionalität. Wiederentdeckte bzw. neubewertete Meisterwerke der Sepulkralkunst im 19. Jahrhundert aus Bronze und Stein bezeugen den einstigen Ruhm Münchens als Kunst- und Wis- senschaftsstadt. Der ehemalige Zentralfriedhof war und ist heute noch ein Ort der Künste und zugleich letzte Ruhestätte berühmter Gelehrter von Joseph von Fraunhofer über Friedrich Wilhelm von Thiersch bis Justus von Liebig.

Claudia Denk Kunsthistorikerin und Lehrbeauftragte der TU München. Neben der Sepulkralkultur forscht und publiziert sie zu Künstlerinszenierungen, Liebessemantik und Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts. John Ziesemer Kunsthistoriker und wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Deutschen Nationalkomitee von ICOMOS. Forscht über Kunst und Architektur des 19. Jahrhunderts.

München und der Nationalsozialismus

Autor: Nerdinger Winfried, Hockerts Hans Günter, Krauss Marita, Longerich Peter, Grdanjski Mirjana, Eisen MarkusVerlag: C.H. Beck

ISBN: 3406667015

Seiten: 624

München ist wie keine andere Stadt mit dem Aufstieg des Nationalsozialismus verbunden. Als >Hauptstadt der Bewegung< war es Zentrum der Parteiorganisationen der NSDAP. Das neue NS-Dokumentationszentrum München besetzt die Stelle der ehemaligen Parteizentrale am Königsplatz und klärt auf über die NS-Geschichte der Stadt. Dieses Buch umfasst die Texte und Bilder der Dauerausstellung sowie 23 begleitende Aufsätze von renommierten Historikern. Damit ist es zugleich eine illustrierte Geschichte des >Dritten Reiches< auf dem neuesten Forschungsstand.

Älteres Häuserbuch der Stadt München Band 1

Bd. 1., Innere Stadt Petri : Anger- und HackenviertelAutor: Stahleder Helmuth

Verlag: Verlag Ph. C. W. Schmidt

ISBN: 3877076785

Seiten: 624

herausgegeben vom Stadtarchiv München

Verlag Ph. C. W. Schmidt, Neustadt/Aisch 2006

ISBN: 3-87707-678-5

Älteres Häuserbuch der Stadt München Band 2

Innere Stadt, Kreuzviertel und Graggenauer ViertelAutor: Stahleder Helmuth

Herausgeber: Stadtarchiv München

Verlag: Schmidt Philipp

ISBN: 3877076785

Seiten: 792

Älteres Häuserbuch der Stadt München, Band 3

Hausbesitz und Steuerleistung der Münchner Bürger 1368-1571Autor: Stahleder Helmuth

Herausgeber: Stadtarchiv München

Verlag: Schmidt Philipp

ISBN: 387707331X

Seiten: 641

Band 3 des Älteren Häuserbuchs der Stadt München befasst sich mit den Häusern in den Gebieten Äußere Stadt und Graggenauer Viertel West (Theatinerstraße Ost, Schrammerstraße, Residenzstraße, Max-Joseph-Platz, Hofgraben). Anhand der Steuerunterlagen von Steuereinnehmern, die durch die Straßen gingen und die Einwohner in jedem Haus registrierten, lassen sich nicht nur Hausbesitz in München im 14. bis 16. Jahrhundert rekonstruieren, sondern auch das damalige Steuerwesen. Veranschaulicht wird dies durch alte Stadtkarten sowie Zeichnungen der entsprechenden Wohnhäuser und Graphiken, die die Besitzer im Zeitverlauf abbilden.

Geschichte Münchens

Autor: Bauer RichardVerlag: C.H. Beck

ISBN: 3406510280

Seiten: 224

"Isarathen" oder "Heimliche Hauptstadt" - in diesen Bezeichnungen Münchens drückt sich der ehrgeizige und anspruchsvolle Charakter der Stadt aus. Jeder Herrscher, sei es Kaiser Ludwig der Bayer, Kurfürst Maximilian I. oder König Ludwig I., gab München ein eigenes Gesicht. In vielen Fällen führte der Geltungsdrang der Landesherren zu überzogenen Ansprüchen an die Rolle Münchens. Gleichzeitig verdankt die Hauptstadt Bayerns gerade diesem Ehrgeiz ihre kulturelle Blüte. Ein prominentes Beispiel ist die Vision König Ludwigs I. (1825-1848) vom "Isarathen". Die Bauten, mit denen er sich ein Denkmal setzte, prägen bis heute maßgeblich das Stadtbild: so zum Beispiel die Glyptothek, Feldherrnhalle, Staatsbibliothek sowie die Pinakotheken. Von den Nationalsozialisten wurde München als "Hauptstadt der Bewegung" instrumentalisiert und städtebaulich entsprechend verändert. Nach 1945 setzte man alles daran, diese Eingriffe in das Stadtbild wieder zu eliminieren. Der Band schließt mit den wichtigsten Ereignissen der jüngeren Geschichte der "Heimlichen Hauptstadt", in denen sich weiterhin der ständige Wunsch nach großartiger Selbstdarstellung spiegelt - von der Sommerolympiade 1972 bis zur Eröffnung der Pinakothek der Moderne im Jahr 2002.

Tagebuch der Stadt München

Die offizellen Aufzeichnungen der Stadtchronisten 1818 - 2000Autor: Huber Brigitte

Verlag: Dölling und Galitz Verlag

ISBN: 3937904018

Seiten: 216

74 laufende Regalmeter, 700 Einzelbände - seit 1818 porträtieren die offiziellen Chronisten der Stadt das Leben in München. Täglich wählen sie große und kleine Ereignisse aus, die über Alltagsfreuden und -probleme der Münchner Auskunft geben. Brigitte Huber hat die schönsten Einträge ausgesucht.

Mauern, Tore, Bastionen

München und seine BefestigungenAutor: Huber Brigitte

Verlag: Volk Verlag

ISBN: 3862221822

Seiten: 168

Die Autorin rekonstruiert anhand reichen Bildmaterials aus den Sammlungen des Historischen Vereins von Oberbayern, des Stadtarchivs München und des Münchner Stadtmuseums die Entwicklung und den Verlauf der Stadtbefestigungen. Sie schildert die Anlage und die Veränderungen der Stadttore und benennt die zahlreichen Wehrtürme. Anschauliches Kartenmaterial hilft bei der Lokalisierung nicht mehr existenter Bausubstanz.

Dr. Brigitte Huber studierte Kunstgeschichte, Bayerische Geschichte und Volkskunde. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Stadtarchiv München und befasst sich bevorzugt mit kunsthistorischen und historischen Themen des 19. Jahrhunderts.

Kristallnacht

Gewalt gegen die Münchner JudenAutor: Heusler Andreas, Weger Tobias

Verlag: MünchenVerlag

ISBN: 3927984868

Seiten: 219

In München wurden in der "Kristallnacht" vom 9./10. November 1938 die Synagogen in der Herzog-Rudolf-Straße und in der Reichenbachstraße sowie unzählige Geschäfte und Kaufhäuser von SA-Trupps verwüstet.

Der polnische Staatsangehörige Joachim Both wurde in seiner Wohnung kaltblütig von einem SA-Mann erschossen. Etwa 1000 männliche Juden aus München wurden von der Gestapo festgenommen und als "Aktionshäftlinge" im KZ Dachau eingesperrt; nachweislich kamen 24 von ihnen ums Leben. HJ-Funktionäre nötigten in einer Nacht- und Nebelaktion wohlhabende Juden zur Herausgabe riesiger Summen. Für einige Münchner Juden bedeutete Suizid die letzte verzweifelte Flucht vor den übergriffen.

Erstmals wurden von Andreas Heusler und Tobias Weger die Münchner Ereignisse vom November 1938 auf breiter Quellenbasis rekonstruiert. Die "Kristallnacht" war kein isoliertes Ereignis, vielmehr die zwingende Konsequenz und gewalttätige Zuspitzung des NS-Rassenantisemitismus. Von dort aus führte der Weg für die Betroffenen - soweit sie sich nicht in die Emigration retten konnten - über Enteignungen, Entrechtungen und Ausgrenzungen ab 1941 in die Vernichtung.

München arisiert

Entrechtung und Enteignung in der NS-ZeitAutor: Baumann Angelika, Heusler Andreas

Verlag: C.H. Beck

ISBN: 3406517560

Seiten: 240

Die "Arisierung" war eine der größten unrechtmäßigen Enteignungsaktionen der Geschichte. Dieser einzigartige staatlich organisierte Raubzug und die damit einhergehende Entrechtung der Juden fanden weitgehend unter den Augen der öffentlichkeit statt. Die Autoren schildern am Beispiel Münchens die Beteiligung zahlreicher Institutionen und Einzelpersonen an der Existenzvernichtung und Entrechtung der Juden. Sie nennen Akteure und Profiteure und schildern das Schicksal von Opfern der "Arisierung". Mit Hilfe von Parteiorganisationen, lokalen und überregionalen Behörden sowie einem weitreichenden Netzwerk privater und öffentlicher Interessenträger griff der nationalsozialistische Staat auf alle verfügbaren Formen jüdischer Vermögenswerte zu. Die Autoren schildern eindrücklich, wie Beamte, Angestellte und Parteileute an ihren Schreibtischen dafür sorgten, daß eine der größten unrechtmäßigen Enteignungsaktionen der Geschichte reibungslos vonstatten gehen konnte. Viele hundert Münchner Geschäf te und Fabriken, aber auch Arztpraxen, Anwaltskanzleien, Wohnungen, Grundstücke und Häuser wurden jüdischen Eigentümern oder Mietern geraubt und verwertet - die Erträge wurden an den Fiskus, die Stadt, die Partei, an private und öffentliche Unternehmen oder auch an Münchner Bürger verteilt. Der Entrechtungsprozeß ging nach Kriegsende weiter. Die Autoren schildern, wie die überlebenden Opfer von Verfolgung und Vermögensentzug oder ihre Hinterbliebenen sich nach 1945 in oft langwierigen und zermürbenden juristisch komplexen Verfahren mit den Nutznießern der "Arisierung" und den Wiedergutmachungsbehörden - häufig erfolglos - auseinander setzen mußten.

über den Autor

Mit Beiträgen von Angelika Baumann, Richard Bauer, Axel Drecoll, Ulrike Haerendel, Lydia Hartl, Andreas Heusler, Nicole Kramer, Christiane Kuller, Tobias Mahl, Gerd Modert, Marian Rappl, Julia Schmideder, Doris Seidel und Tobias Winstel.

Das Braune Haus

Wie München zur „Hauptstadt der Bewegung“ wurdeAutor: Heusler Andreas

Verlag: Deutsche Verlags-Anstalt

ISBN: 3421043523

Seiten: 383

Vom Isar-Athen zur Hauptstadt der Bewegung

Andreas Heusler erzählt mit der Geschichte des »Braunen Hauses« die Geschichte eines bedeutenden deutschen Erinnerungsortes. Im Jahr 1931 öffnete die Zentrale der NSDAP am Münchner Königsplatz ihre Pforten. Vom Herzen der bayerischen Hauptstadt aus machte sich die aufstrebende Partei daran, nach der Macht in ganz Deutschland zu greifen.

Im Jahr 1930 kaufte die NSDAP das großbürgerliche Palais Barlow in der vornehmen Münchner Maxvorstadt und richtete hier ihre Zentrale ein, das sogenannte Braune Haus. Nach 1933 wurden um den Königsplatz zahlreiche weitere wichtige ämter der NS-Bürokratie angesiedelt. Wie kaum ein anderes Areal in Deutschland repräsentiert der Königsplatz den exzessiven Größenwahn und die brutale Aggressivität des NS-Regimes. Andreas Heusler schildert die Geschichte des »Braunen Hauses« und zeigt dabei eindrucksvoll wie aus dem weltoffenen und kunstliebenden »Isar-Athen« die »Hauptstadt der Bewegung« wurde. Seit dem gescheiterten Putsch im Herbst 1923 stilisierten die Nationalsozialisten München zum mythischen Geburtsort der »Bewegung«. Nach der »Machtergreifung« bauten sie die Stadt systematisch zur kultischen Repräsentation des Regimes aus. Mit der Untersuchung der Geschichte des »Braunen Hauses«, eines wichtigen deutschen Erinnerungsortes, leistet Heusler einen wertvollen Beitrag zur Geschichte des Nationalsozialismus. Gleichzeitig richtet er seinen Blick aber auch auf die Zeit nach 1945 und zeigt, wie man in München mit diesem schwierigen Erbe umging. · Ein neuer Blick auf die Anfänge des Nationalsozialismus · Am Münchner Königsplatz entsteht ein großes NS-Dokumentationszentrum · Der Autor ist einer der besten Kenner der Münchner Stadtgeschichte

Andreas Heusler ist Historiker und Leiter des Sachgebietes Zeitgeschichte und Jüdische Geschichte am Stadtarchiv München. 2004 erschien der von ihm und Angelika Baumann herausgegebene Band »München arisiert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit«. Heusler ist Mitglied des wissenschaftlichen Beirats des geplanten NS-Dokumentationszentrums am Münchner Königsplatz.

Das Parteizentrum der NSDAP

in MünchenAutor: Grammbitter Ulrike, Lauterbach Iris, Bäumler Klaus

Herausgeber: Zentralinstitut für Kunstgeschichte

Verlag: Deutscher Kunstverlag

ISBN: 3422021531

Seiten: 97

Das Parteizentrum der NSDAP am Königsplatz in München war das erste repräsentative Bauprojekt der Nationalsozialisten in Deutschland. Nach Plänen von Paul Ludwig Troost entstand bis 1937 ein monumentales Forum der Bürokratie und des Kults. Der klassizistische Platz wurde zum Kultort für die in zwei »Ehrentempeln« beigesetzten »Märtyrer der Bewegung« und zur Kulisse für die Massenaufmärsche der NSDAP. Während im »Verwaltungsbau« unter der Leitung des Reichsschatzmeisters das Parteivermögen kontrolliert und die Kartei der über sieben Millionen Parteimitglieder geführt wurde, diente der »Führerbau« Adolf Hitler und seinem Stellvertreter als repräsentativer Amtssitz. 1945 richtete die amerikanische Militärregierung in den ehemaligen Parteibauten den Central Art Collecting Point ein. Von hier aus wurden Werke der nationalsozialistischen Beutekunst an die rechtmäßigen Eigentümer in ganz Europa restituiert. Seit 1947 hat das Zentralinstitut für Kunstgeschichte seinen Sitz im ehemaligen »Verwaltungsbau der NSDAP«. Zahlreiche Abbildungen führen die Gebäude am Königsplatz vor Augen, in deren unmittelbarer Nähe in Kürze das NS-Dokumentationszentrum für München errichtet werden soll. Die Publikation fasst die Geschichte des Parteizentrums und die Nutzungen der Gebäude seit dem Anfang der 1930er Jahre bis heute zusammen.

Ruinen- Jahre

Bilder aus dem zerstörten München 1945 - 1949Autor: Bauer Richard

Verlag: Hugendubel Heinrich GmbH

ISBN: 3880342024

Seiten: 211

Die mit diesem Band vorgelegte Dokumentation versucht am Beispiel München das Bild der Trümmerzeit nach 1945 nachzuzeichnen. Anhand des seltenen und bisher meist unveröffentlichten Fotomaterials des Münchner Stadtarchivs sowie sachkundiger Kommentierung ist eine erschütternde und zugleich packende Reportage entstanden.

Der Leser wandert durch die trümmergesäumten Straßen der Stadt, betrachtet die gespenstischen, aus Schuttbergen aufragenden Fassadenkulissen ausgebrannter Häuser und die geborstenen Gewölbe der zerbombten Kirchen. Er liest die Maueranschläge und Bekanntmachungen der amerikanischen Militärregierung und begegnet ausgemergelten Menschen auf ihrer täglichen Jagd nach Lebensmitteln und Brennholz.

Eine große Zahl der rund 200 Originalfotos schildert auch die gigantischen Aufgaben der Enttrümmerung und Gebäudeschutträumung, bei der München anderen deutschen Großstädten beispielhaft voranging.

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 1. Graggenauer ViertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Stadtarchiv München

ISBN: B0000BRE01

Seiten: 454

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 2. Kreuz ViertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenbourg

ISBN: B0000BRE02

Seiten: 379

VORWORT

Mit dem „Kreuzviertel" wird Band II des Münchner Häuserbuches vorgelegt. Dieses Stadtviertel umfaßt das zwischen dem ehemaligen Schwabinger und dem Neuhauser (Karls-) Tor gelegene, von Wein- und Theatinerstraße im Osten, von Kaufinger- und Neuhauser Straße im Süden begrenzte Gebiet der Altstadt. 1363, in einem alten Ratsbuch, erscheint dieses Stadtviertel als „quarta tertia apud fratres heremitanos", als „Eremitenviertel", benannt nach dem 1294 gegründeten Kloster der Augustinereremiten. Den Namen „Kreuzviertel" erhielt es von der alten Kreuzgasse, dem heutigen Promenadeplatz.

Verglichen mit den drei übrigen Stadtvierteln, dem Graggenauer-, dem Hacken- und dem Angerviertel, hatte das Kreuzviertel ein besonderes soziales Gepräge. Trotz der Sporer-, SchäfFler- oder der Windenmacherstraße war es kein eigentliches Viertel der Handwerker, und von den Märkten fand sich hier nur der für die Münchner Wirtschaft besonders gewichtige Salzmarkt, während die Roß-, Sau-, Rinder-, Fisch-, Eier- und Kräutlmärkte über die anderen Stadtviertel verteilt lagen. Vom frühen 17. Jahrhundert an entwickelte sich das Kreuzviertel zum Münchner Adelsquartier. In den Hausbesitzerfolgen der Theatiner-, der Pranner- oder Kardinal-Faulhaber-Straße liest es sich auf weiten Strecken wie in einem Adelskalender und die Palais Maffei, Holnstein, Portia, Berchem, Gise, Preysing, Fugger, Piosasque de Non usw. gaben diesem Viertel das Gepräge vornehmer Repräsentation. Es war gewiß kein Zufall, daß sich im Kreuzviertel auch die beiden renommiertesten Gasthöfe des kurfürstlichen München, der „Schwarze Adler" und der „Goldene Hirsch", befanden.

Die Bevölkerungszahl des Kreuzviertels blieb beträchtlich unter der Zahl der drei anderen Stad viertel. Das lag jedoch nicht allein an seinem besonderen sozialen Gefüge, das lag auch an seine zahlreichen kirchlichen und öffentlichen Gebäuden. Hier befanden sich die ausgedehnten Kloste bezirke der Augustiner, der Jesuiten, Theatiner, Karmeliten und Karmelitinnen, die Frauenkircl: mit den zahlreichen Häusern des Kollegiatsstifts um den Frauenplatz, der äußere Frauenfriedhof ui die Salvatorkirche, das Rochusspital, hier standen auch das alte herzogliche Zeughaus, die ers-kurfürstliche Oper und die „Wilhelminische Neufeste" oder Maxburg, bei deren Bau allein 54 Bürge häuser verschwinden mußten. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Kreuzviertel aus einei Adelsquartier zum Münchner Bankenzentrum. Heute ist auf seinem Gebiet die Citybildung, d Entvölkerung, am weitesten fortgeschritten.

Gedankt sei dem Stadtrat der Landeshauptstadt München für die verständnisvolle Förderung un Finanzierung auch dieses zweiten Bandes.

München, im Mai 1960

Dr. Michael Schattenhofer.

Archivdirektor

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 3. HackenviertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenbourg

ISBN: B0000BRE03

Seiten: 464

VORWORT

Zwischen Sendlinger und Neuhauser (Karls-) Tor und begrenzt von Rosen-Sendlinger Straße und Kaufinger-Neuhauser Straße erstreckt sich das Hackenviertel dieses III. Bandes des Häuserbuches der Stadt München. „Quarta secunda ad gradus superiores institarum" nennt es 1363 der lateinkundige Stadtschreiber etwas umständlich. Er meinte das Viertel bei den oberen Kramen und in der Reihenfolge der Stadtviertel — Anger-, Hacken-, Kreuz- und Graggenauviertel — nach damaliger Zählung das zweite. In der Sprache des Volks hatte das Viertel zu dieser Zeit schon einen anderen Namen: „in dem Hacken an der Prunngassen" heißt es 1369 im ältesten, „im Hagken bei der Linden" 1404 in einem späteren Gerichtsbuch und in einer Urkunde von 1408 steht „zu Althaim genannt in dem Hagka". Der Name haftet noch an der Hackenstraße, die 1465 als Hackengassel erstmals erscheint.

Das Hackenviertel ist ein Viertel der Gewerbsleute, nur da und dort, etwas verloren, fand sich ein Adelspalais und ein einziges spätes Kloster, das der Salesianerinnen; daneben gab es freilich einige ansehnliche Klosterhäuser, wie das Ettaler und Fürstenfelder. Die oberen Fleischbänke und der Saumarkt, die alte Stadtschmiede, das Hundsguglbad des Heiliggeistspitals, das Bad des Klosters Schäftlarn, das Schöftlbad, und auffallend viele Einrichtigungen bürgerlicher und höfischer Wohltätigkeit hatten hier ihren Platz: das Stadtbruderhaus, das Herzog- und das Josefspital, das sehr alte Sendlinger Seelhaus „im Elend" und das jüngere der Familie Barth, das Hof- und später das Stadtwaisenhaus, das Haus der vierzig armen Scholaren.

tung des achteckigen Kuppelturms am Altheimer Eck, der nach den Feststellungen G ders, des besten Kenners des Sandtnermodells, erst nach 15 72 in dieses eingesetzt wul graphischen Bezeichnungen Hundsfudt- und später Hundsguglbad, im Elend, Hofs) allem der Begriff Altheim, um den sich schon sehr viele Forscher eingehend, aber doch geblich bemühten, harren noch der endgültigen Klärung.

Während die Hausbesitzerreihen in den übrigen Bänden des Häuserbuchs zumeist erst hundert beginnen, fangen sie in diesem dritten Band in der Regel schon im 15. Jahrhun sich allein für das Hackenviertel das Grundbuch von 1484/1485 erhalten hat. 1961 wurc Teil der Innenstadt umnumeriert. Deshalb war es notwendig, im Anschluß an das zeichnis am Ende des Bandes eine Gegenüberstellung der derzeitigen Nummern un. nummern von 1939 zu bringen. Die Zeichnungen von Gustav Schneider sind mit „ Richard Zehentmeier mit „Z" bezeichnet.

Wieder ist es dem Herausgeber eine Ehrenpflicht, dem Stadtrat der Landeshauptstadt I danken für die verständnisvolle Finanzierung dieses dritten Bandes.

München, im November 1961

Dr. Michael Schattenhofer

Archivdirektor

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 4. AngerviertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenburg

ISBN: B0000BRE04

Seiten: 581

VORWORT

Das Angerviertel hieß ursprünglich Rindermarktviertel. Als „quarta fori peccorum" bezeichnet es lie Stadtvierteleinteilung von 1363 und noch lange führte es nach einem wohl in ältester Zeit auf ler breiten, teilweise platzartigen Straße zwischen Peterskirche und Rosenstraße abgehaltenen Vieh-narkt diesen Namen. Von allen vier Stadtvierteln hatte das Angerviertel die größte räumliche Aus-lehnung und reichte vom Sendlinger Tor über das Angertor, den Einlaß oder das Schiffertor, über .äs Teckentor, das später zugemauert wurde, bis zum Isartor. Gegen das Stadtinnere wurde dieses ^iertel begrenzt von der Sendlinger Straße und der Rosenstraße, vom Marienplatz und Tal. Im ingerviertel lag die älteste und bis 1271 einzige Pfarrkirche der Stadt, St. Peter, das älteste Kloster, t. Jakob am Anger, ein Franziskanerkloster, das 1284 in ein Klarissenkloster umgewandelt wurde, nd das erste Spital der Stadt, das Heiliggeistspital auf dem heutigen Viktualienmarkt, von dem es 823 wegverlegt und nach und nach abgebrochen wurde. Nur die Kirche davon steht heute noch, ine Reihe wichtiger wirtschaftlicher Einrichtungen der Stadt fanden sich in diesem Viertel: die tadtwaage, die Fleischbänke und das Schlachthaus, die 1315 vom Marienplatz weg unter das Peters-;rgl verlegt und nach Errichtung eines zweiten Fleischmarkts am Färbergraben als untere Fleisch-inke bezeichnet wurden, die Stadtmang, eine alte und eine neue, das Färbhaus, der Eichstadel, die nschlittschmelze am Angertor, eine Schleifmühle am Oberanger. Auf dem heutigen St.-Jakobs-atz wurden jahrhundertelang die Jakobidult und die spätere Gebnacht- oder Dreikönigsdult abgeilten, ebenso der Heumarkt, wonach er auch die Namen Dultplatz oder Heumarkt führte. Auf ihm fand sich die städtische Heuwaage, der Stadtbaustadel und das Feuerhaus, das Zeughaus, heute adtmuseum, der städtische Marstall, auch als städtische Wagenfahrt bezeichnet, und das unter urfürst Ferdinand Maria errichtete Seidenhaus.

Am Oberanger fand lange der Roßmarkt statt. Im Angerviertel lag auch die Roßschwe der Bäckerschnelle, das Haus des Henkers im Henker- oder Scharfrichtergäßl, heute ein Blumenstraße, dicht dabei das Frauenhaus und das Haus des Abdeckers oder Schinders s Bettel- oder Haiturm. Der Taschenturm in der Gegend des heutigen Sebastiansplatzes die als Studentenkarzer, später als Militärgefängnis, das 1682 errichtete Zucht- oder Arbeitshai Korrektionshaus benannt, lag am Rand des heutigen Viktualienmarkts. Der Wasserreichti Stadtviertels führte im Mittelalter zur Errichtung zahlreicher Bäder. Es fanden sich hier das i beim Heiliggeistspital, das Rosenbad im Rosental, das Giganbad am Unteren Anger, das Seh an der heutigen Dultstraße, das Radibad am Radisteg und das Eselbad im Tal.

Die soziale Schichtung der Bevölkerung des Angerviertels weist große Gegensätze au bürgerliche und kleinbürgerliche Schichten, Tagwerker, Däntier, Tuchscherer, Leinweber, Metzger, Kuttelwascher, Flößer neben den ältesten und bedeutendsten Ratsgeschlechtern Rindermarkt Haus neben Haus saßen und hier, nicht etwa am Marienplatz, Jahrhunderte Hauptquartier hatten. Fast alle bekannten Patriziernamen tauchen hier auf, die Dichtl, Fleck! Ligsalz, Pötschner, Pütrich, Reitmor, Schluder, Schobinger, Schrenk, Stupf, Unterholze, die DalTArmi, Fleckinger, Füll, Nocker, Rosipal.

Mit diesem vierten Band ist das Häuserbuch der Stadt München, dessen erster Band i 8oo-Jahr-Feier erschien, abgeschlossen. Geplant ist noch ein eingehendes Register, das Bände für jeden Benutzer und Forscher rasch erschließt. Gedacht sei hier nochmals derer, Gelingen dieses großen Werkes, das seinen Wert über die Zeiten hinweg behalten wird, be beigetragen haben und mittlerweile gestorben sind: meines Vorgängers Reinhold Scha Initiator, Andreas Burgmaiers als Bearbeiter der Quellen, Gustav Schneiders als Zeichner schwer erkrankt hat dieser unter größter Anstrengung die letzten Zeichnungen zum vierte gefertigt. Gedankt sei meinen Mitarbeitern für ihre Mithilfe bei den mühevollen Korrektura Mein besonderer Dank gilt dem Stadtrat der Landeshauptstadt München für die verstand) Finanzierung des Druckes. Er hat mit diesen vier Bänden wohl die bleibendste Erinnerung an die 800-Jahr-Feier unserer Stadt geschaffen und sich selbst damit ein rühmliches Denkmal gesetzt

München im November 1966

Dr. Miachael Schattenhofer

Archivdirektor

München wie geplant

Die Entwicklung der Stadt von 1158 bis 2008Autor: Stadtmuseum München

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3980914712

München hat sich wie nur wenige andere Städte viele urbane Qualitäten erhalten und verstand es, auch neue zu schaffen. Es verkörpert in besonderer Weise den Typus der europäischen Stadt, der trotz Auflösungserscheinungen noch in hohem Maß erhalten ist und zu einer starken Identifikation der Münchner mit ihrer Stadt geführt hat.

Die vom Munchner Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung und dem Stadtarchiv München präsentierte Ausstellung, zu der dieser Katalog erschienen ist,wirft in sechs Abschnitten auf halbem Wege zwischen der Jahrtausendwende und dem 850.Stadtjubiläum im Jahr 2008 einen Blick auf die Geschichte der Entwicklung dieser Stadt.

Sie verfolgt die im Stadtbild ablesbaren Spuren zu den wichtigsten Wegmarken, Umbrüchen und Neuerungen, die zur Besonderheit Münchens beitrugen.

München wie geplant: der Titel zieht sich programmatisch als zentrale Frage durch die Publikation: Was war bewusst geplant,: klar entschieden und vorhergesehen?

Welche Akteure-Fürsten, Bürger, Unternehmer, Politiker und Planer nahmen Einfluss?

Welche Zeitumstände wirkten sich auf die Entwicklung Münchens aus?

Grünanlagen in der Stadtplanung von München

1790-1860Autor: Wanetschek Margret

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3980914747

Seiten: 269

Das Buch von Margret Wanetschek gilt als Standardwerk zur Münchner Stadtgeschichte. Detailliert beschreibt die Autorin die Grünplanungen der königlichen Gärten in der Stadt, die Planungen zu Stadterweiterungen dieser Zeit und die einzelnen Garten-Planungen für die Monumentalbauten. Sowohl die stadträumliche Bedeutung der Grünanlagen sowie die gesellschaftlichen Strömungen, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben, werden berücksichtigt. Für die Neu-Herausgabe haben der bayerische Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser und der Direktor des Münchner Stadtarchivs Dr. Richard Bauer ein Vorwort verfasst. Klaus Bäumler stellt das Werk in seinem Nachwort in einen umfassenden zeitlichen Rahmen und ergänzt aktuelle Bezüge. Die beiliegende übersichtskarte der Münchner Grünanlagen zeigt die historischen und aktuellen öffentlichen Gärten in ihrem räumlichen Zusammenhang.

Geschichte der Münchner Brücken

Autor: Rädlinger ChristineVerlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3981142527

Seiten: 287

Die Entstehung der Stadt München steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bau einer Isarbrücke und der Kontrolle der darüber führenden Brücke. Die Holzbrücke anstelle der heutigen Ludwigsbrücken war die Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und lange Zeit einzige Möglichkeit, die Isar zwischen Tölz und Freising mit Handelswaren zu überqueren. Im 19. Jahrhundert wurde für die Entwicklung neuer Münchner Stadtteile wie dem Gärtnerplatzviertel, der Au oder Bogenhausen der Bau neuer Brücken zum entscheidenden Faktor. Das große Brückenbauprogramm nach dem Hochwasser von 1899 stellte schließlich die Weichen für die Zukunft München wurde zur Stadt der Brücken.

Münchner Stadtbäche

Reiseführer zu den Lebensadern einer StadtAutor: Schiermeier Franz

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3981319095

Seiten: 152

Auf 25 Touren führt dieses Reisehandbuch zu den ehemaligen und noch vorhandenen Münchner Stadtbächen und Kanälen. Mit vielen Detailkarten, Plänen, Zeichnungen, sowie historischen und aktuellen Bildern zeigt es die Bedeutung der Bäche, die sie früher für das städtische Leben hatten und den Reiz, den sie auch heute noch besitzen. Auch wenn die meisten der innerstädtischen Bäche in den 1960er Jahren aufgelassen wurden, gibt es immer noch 174 km fließende Gewässer in der Stadt, an denen es vieles zu entdecken gibt:

Die ehemaligen Mühlen, Fabriken und Brunnhäuser, wieder geöffnete Bachstrecken, wenige Betriebe, die immer noch mit Wasserkraft arbeiten und neue Kraftwerke.

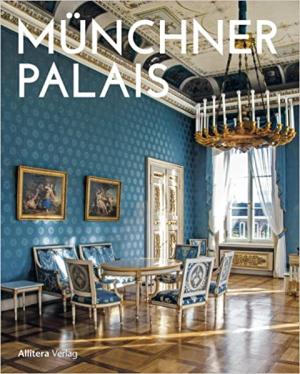

Münchner Palais

Neuauflage 2022Autor: Köppelmann Konstantin, Pedarnig Dietlind

Verlag: Allitera Verlag

ISBN: 3962333460

Seiten: 900

Eine ungehemmte Baulust brach aus, als sich München Ende des 18. Jahrhunderts von den mittelalterlichen Festungsanlagen befreite, die lange zu einer Art engem »Dorfleben« gezwungen hatten. Unter der Ägide des kunstsinnigen König Ludwig I. entstand eine Residenzstadt von europäischem Rang – und den »Palästen« der Adeligen kam dabei eine tragende Rolle zu. Doch die Bomben des Zweiten Weltkriegs vernichteten die architektonischen Kunstwerke eines Cuvilliés oder Effners fast vollständig. Nur wenige Gebäude, die erhalten beziehungsweise nachgebaut werden konnten, geben heute noch eine Vorstellung von aristokratischem Leben und Repräsentationswillen in München.

Konstantin Köppelmann und Dietlind Pedarnig haben die Münchner Palais in einen bis heute fehlenden Gesamtkontext gestellt. Durch umfangreiches Bildmaterial, Rekon-struktionszeichnungen und Lagepläne lassen sie nicht nur die Architektur der »Paläste« lebendig werden, sondern auch die wechselhaften Biografien ihrer Bewohner, die im politischen und kulturellen Leben der Stadt bedeutende, oft schillernde Rollen einnahmen. Ein fulminantes Standardwerk Münchner Architekturgeschichte – jetzt wieder erhältlich!

Beth ha-Knesseth, Ort der Zusammenkunft

Zur Geschichte der Münchner Synagogen, ihrer Rabbiner und KantorenAutor: Angermair Elisabeth, Heusler Andreas, Ohlen Eva

Verlag: Münchenverlag

ISBN: 3934036090

Seiten: 220

Seit der Antike ist das Leben in der Diaspora das Schicksal der Juden. Umso erstaunlicher ist es, mit welcher Beständigkeit sich der äußeren Anfeindung und jedem Assimilationsdruck zum Trotz die kulturellen Eigenarten des Judentums über Jahrhunderte bewahrt haben. Ein elementares Bindeglied war und ist die Religion, die Juden überall in der Welt zur Bildung von Gemeinden veranlaßte, spielt doch gerade die gemeinschaftliche Religionsausübung neben dem individuellen und familiären Gebet eine ganz zentrale Rolle in der jüdischen Tradition.

In München lassen sich bereits wenige Jahrzehnte nach der mittelalterlichen Stadtgründung erste Spuren für die Anwesenheit von Juden ausmachen. Gleichwohl kann man nicht von einer Kontinuität jüdischer Geschichte in der Münchner Stadthistorie sprechen. Immer wieder wurde dieser Kontinuitätsstrang durch äußere Einwirkung unterbrochen, sei es durch die von antisemitischen Wahnvorstellungen emotionalisierte christliche Stadtbevölkerung in den mittelalterlichen Pogromen, sei es durch die Ausweisungspolitik der bayerischen Landesherren, die sich erst im 18. Jahrhundert etwas lockerte, oder schließlich den nationalsozialistischen Rassenwahn, der Tausende Münchner Juden in die Emigration, in den Suizid, in die Deportation und die Ermordung trieb. Eines aber ist allen Phasen, in denen Juden in München lebten, gemeinsam: Es gab in der Stadt ein reges religiöses Leben, das sich auch im Bau von Betstuben und Synagogen äußerte: Rabbiner und Chasane bzw. Kantoren wirkten als geistige Autoritäten der jeweils existierenden jüdischen Gemeinde.

Biographisches Gedenkbuch der Münchner Juden 1933-1945

Band 1 und 2Autor: Heusler Andreas, Strnad Maximilian, Schmidt Brigitte, Ohlen Eva, Weger Tobias, Dicke Simone

Verlag: EOS Verlag

ISBN: 383067290X

Das »Biographische Gedenkbuch der Münchner Juden 1933–1945« (Band 1 und 2) von Andreas Heusler, Maximilian Strnad, Brigitte Schmidt, Eva Ohlen, Tobias Weger und Simone Dicke ist 2007 im EOS Verlag als gebundene Ausgabe erschienen. Es versammelt umfassende Biografien jüdischer Münchnerinnen und Münchner im Nationalsozialismus und enthält Register zur systematischen Recherche und würdigt ihr Leben, dokumentiert detailliert Schicksale sowie berufliche und persönliche Hintergründe präzise.