Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Glyptothek

| Name | Glyptothek |

| Bauherr | König Ludwig I. |

| Architekt | Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Königsplatz |

| Straße | Königsplatz 3 |

| Jahr Baubeginn | 1816 |

| Jahr Fertigstellung | 1816 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Suchbegriffe | Glyptothek |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Glyptothek - Giebel, CC BY-NC 4.0

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

Glyptothek, klassizistische Vierflügelanlage mit ionischem Säulen-Portikus und Skulpturenschmuck, Ziegelmauerwerk mit teilweiser Marmorverkleidung, von Leo von Klenze, 1816-30, am Entwurf des Skulpturenschmucks waren eine Vielzahl von Künstlern beteiligt, darunter Johann Martin Wagner, Johann Nepomuk Haller, Ludwig Schwanthaler, Joseph Ernst von Bandel, Johann Leeb, Ernst Mayer, Ernst Rietschel und Francesco Sanguinetti, 1836-1862, nach Kriegszerstörung sukzessiver Wiederaufbau, 1945-53; Innenkonzeption und Gestaltung des Hofraums, nach Plänen von Josef Wiedemann, 1967-72; vgl. auch Ensemble Maxvorstadt II.

Quellen

Glyptothek

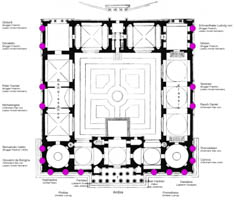

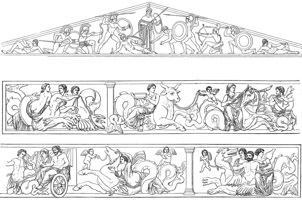

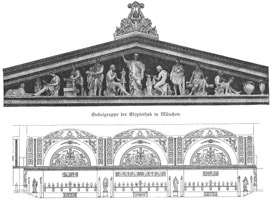

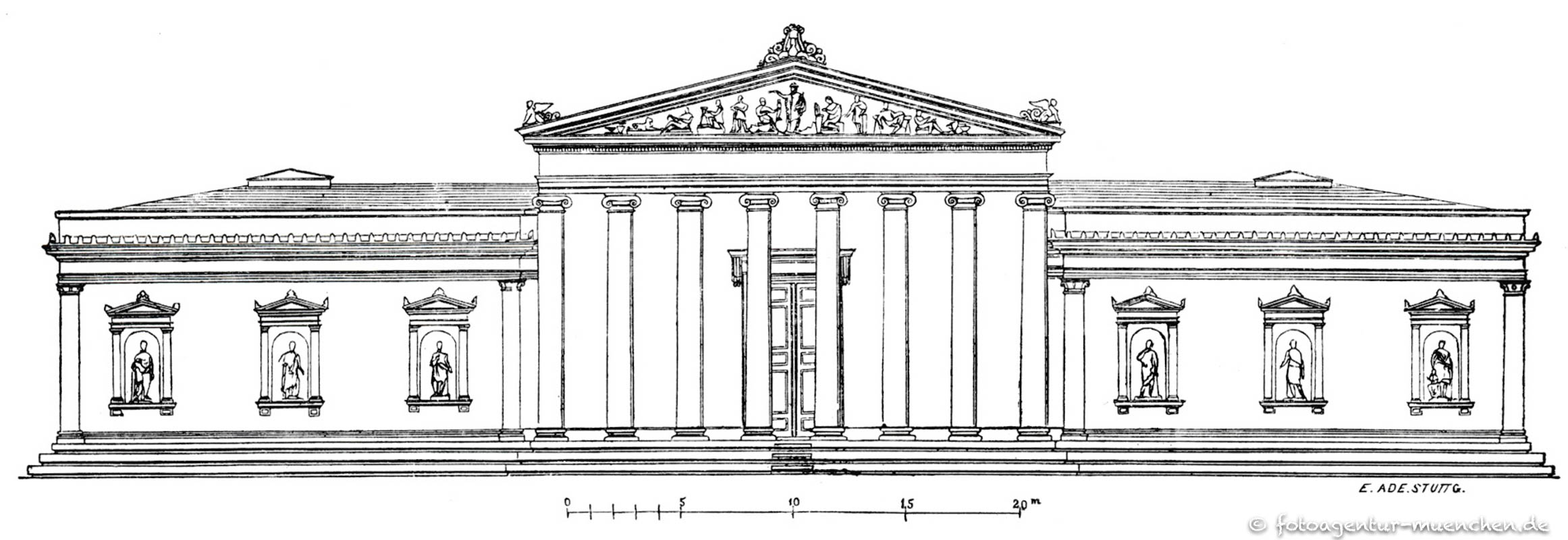

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Glyptothek, Königsplatz 3. Man bewundert in Italien einzelne Gebäudesituationen, wo Marmor und Wiesengrün in unmittelbaren Kontakt kommen, wie den Dom zu Bisa mit dem Campo Santo und dem Baptisterium. Wenn aber irgend etwas aus dem Norden damit in Parallele gesetzt werden darf, so ist es unser Königsplatz mit dem Kunstausstellung» yebaude und der Glyptothek, der eine wirkliche Erhabenheit der Stimmung besitzt und hoffentlich noch lange von der Misere der modernen Verkehrstechnik, die immer eine Feindin stimmungsvoller Geschlossenheit ist, verschont bleibt. Die Glyptothek selbst verdient als Bau schon wegen der eigenartigen, wunderfeinen Fügung der Marmorwandung in Augenschein genommen zu werden. Das Gebäude, 1816 von Klenze im Aufträge und auf Kosten des Kronprinzen Ludwig errichtet, sollte als Sammelraum dienen für die kostbaren antiken Bildwerke Ludwigs aus Griechenland, Italien und Aegypten, die Ludwigs Sammeleifer entdeckt und aufgekauft hatte. In dieser seiner Eigenschaft war der Bau — vom großen Publikum als „des narrischen Kronprinzen Haus“ mißgünstig beurteilt — die „denkbar einfachste und dauernd mustergültige Lösung einer solchen Aufgabe [W]“ und überdies „außer einigen Werken Schinkels der beste klassische Bau Europas [Rb]“. Charakteristisch ist die selbständige Verwertung römischer Raumdisposition (Gewölbe und Nischen) mit griechischer Formengebung (in der Dekoration und Fassadenarchitektur). Die Beherrschung der klassischen Bau- und Zierformen in diesem ersten Bau Klenzes ist allerdings noch nicht vollkommen, wie z. B. die jonischen Säulenschäfte ohne Schwellung und Kanneluren sind, was Becht [S. 74] übrigens hauptsächlich auf das Ungeschick der damals noch nicht eingearbeiteten Arbeiter schiebt. Das Material der Hauptfassade und der Architekturformen der übrigen Fronten ist Kalk-Haustein von sehr schöner marmorgelber Farbe. Vom Königsplate aus stellt sich der Aufbau dar als eine Säulenhalle zwischen 2 glatten nischengeschmückten Wänden mit einem Erdgeschoß allein. Der Grundriß zeigt ein Quadrat von 58 m Durchmesser, das einen Lichthof umschließt; von diesem erhalten die um ihn gruppierten Museumssäle (mit Ausnahme der Ecksäle) ihr Licht. Der ganze Bau ruht auf dreifachen mächtigen Sockelstufen, ist oben mit einer über dem Hauptgesims hinlaufenden Attika bekrönt und ist ausgezeichnet durch eine vor und über die Front markant vortretende Säulenhalle von 8 äußern und 4 innern jonischen Säulen auf attischer Basis (ursprünglich waren für die Front nur 6 Säulen vorgesehen [B 06]). Das Gebälk und Dachgesims ist nach attischer Art in Verbindung mit jonischem Zahn- schnitt reich profiliert und mit Löwenköpfen, Antifixen und Akroterien — frei den klassischen Vorbildern nachgeahmt — ausgestattet. Der hervorragendste Schmuck des Baues ist das Giebelfeld mit seiner herrlichen Marmorgruppe entworfen von Wagner, von den ausführenden Künstlern aber — wahrscheinlich auf Veranlassung des Kronprinzen — nach mancher Richtung hin abgeändert [HK|): inmitten des Feldes steht aufrecht die 2,5 m hohe ehrfurchtgebietende Gestalt des Pallas Ergane, der Schutzgöttin aller künstlerischen, zumal plastischen Tätigkeit: als Werkführerin und Lehrerin die rechte Hand zur Aufmunterung erhebend, in der Linken als Preis den Lorbeerkranz haltend; zu beiden Seiten gruppieren sich die Repräsentanten der verschiedenen Zweige der antiken plastischen Künste (für die die,.Glyptothek“ ja bestimmt ist): rechts von Athene der „Plastes“ (Tonbildner), eben mit dem Modellieren einer kleinen Statue beschäftigt; daneben der aufrecht stehende „Toreutes“, der als sein Werk eine aus verschiedenen Stoffen und Farben zusammengesetzte Statue mit beiden Händen hält; dann der Ornamentist (Verzierungs-Bildhauer), der sich auf ein von ihm gefertigtes Kapital lehnt; hierauf der sitzende „Enkaustes“ (Figurenanstreicher), wie er eine Götterstatue bemalt; am Schluß dieser Seite eine ägyptische Sphinx und ein ägyptisches Ehepaar, die hiesige ägyptische Sammlung — und eine griechische Vase — die hiesige Vasen- samtnlung symbolisierend. Links von Athene sitzt der „Statuarius“ (Erzgießer), der soeben eine Statuenform mit flüssigem Erz ausgießt; daneben der „Glyptos“ (Steinbildhauer; daher der Name „Glyptothek"), auf eine von ihm gefertigte Hermesbüste gelehnt; hierauf der „Xyloglvphos“ (Holzbildhauer), an einer liegenden Holzfigur schnitzend, die ihm zugleich als Sitz dient; sodann der sitzende „Kerameus“ (Töpfer), der eben eine Vase bemalt; in der Ecke verschiedene Vasen. Als Giebeleck-Zierden (Akroterien) dienen sitzende Sphingen mit weiblichen Köpfen, in ein zierlich geschwungenes Rankengewinde auslaufend; auf der obersten Giebelspitze sitzt ein Palmettenornament in Lyraform nebst der Eule, dem Lieblingsvogel der Athene.

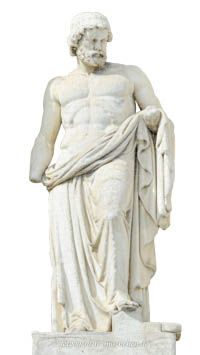

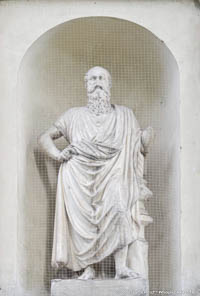

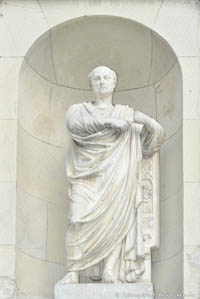

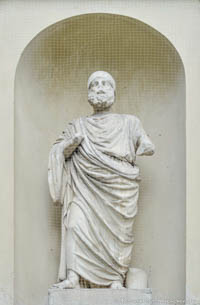

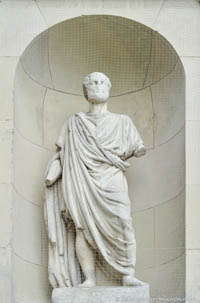

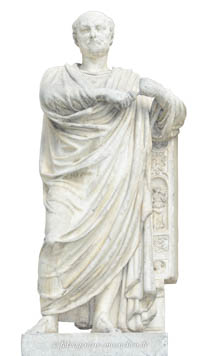

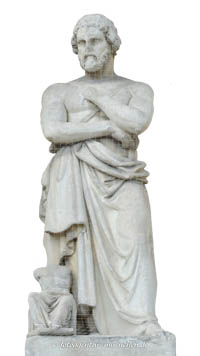

Nischenstatuen: in der Hauptfront (als Vertreter der Antike) Hephästus (von Schöpf), Prometheus (Schalter), Dädalos (Lazarini), Phidias (Schalters), Perikies (Lazarini) und Hadrian; auf der Ostseite (als Zeitgenossen): Antonio Canova, Thorwaldsen, Christian Rauch, Pietro Tenerani, John Gibson und Ludwig v. Schwanthaler; auf der Westseite (als Vertreter der Renaissance): Giovanni da Bologna, Benvenuto Cellini, Michelangelo, Peter Vischer, Donatello, Lorenzo Ghiberti — sämtliche in Marmor nach Modellen von Brugger. Die Rückfront mit leer gebliebenem Giebelfeld hat eine durch 4 jonische Säulen gebildete Unterfahrt.

Im Inneren war die Anwendung von Gewölben zur Bedingung gemacht (weshalb denn auch im Aeußern die Bogenform, z. B. in den Nischen, nicht ganz ausgeschlossen war); die Decken wölben sich meist im Halbkreis und sind reich mit Kassetierungen und reliefierten Stuckornamenten teils auf farbigem, teils auf vergoldetem Grunde geziert. Die Fußböden sind in immer wechselnden Zeichnungen mit verschiedenen Marmorarten belegt. Die sorgfältige und prächtige Ausstattung (in antiken Formen und Farben) ist wohl geeignet, im Beschauer einen Begriff der hohen Achtung zu erwecken, welche die Erbauer den Meisterwerken des Altertums gezollt haben; 1. ägyptischer Saal: Wände von Stuckmarmor in gesättigtem Gelb; Kassettendecke verziert nach dem altgriechischen Typ der ältesten Vasengemälde; 2. Inkunabeln-Saal: Stuckmarmorwände im Ton des Rosso antico; 3. Aeginetensaal: Stuckmarmorwände im Ton des Verde antico; Figuren der Deckenornamente von Schwanthaler-, 4. Apollo-Saal: Wände mit stucco lustro mit Imitation des lakonischen Marmor; an der Decke die Wappen von Athen, Korinth, Sikyon und Argos nach Modellen von Krampf-, 5. Bacchus- Saal: Wände wie vorhin; die bacchischen Embleme (Panther, Vasen, Wein, Epheu) modelliert von Leins-, 6 Niobidensaal: an den Wänden hochgelber Veronesermarmor in stucco lustro; Deckenornamente von Schwanthaler-, 7. Heroensaal: Fußboden von fränkischem Marmor; an den Wänden blaugrüner Stuckmarmor; am Gewölbe Rosetten auf weißem oder blauem Grund; 8. Römersaal (der größte [39:12 m] und am reichsten ausgestattete Raum): Wände in violettem Stuckmarmor; an den Stirnmauern der 3 Kuppelgewölbe Genien, die die Medaillons römischer Feldherrn, Konsuln und Imperatoren bekränzen; in den Kuppelscheiteln Relieffiguren von Schwanthaler und Stiglmeier mit römischen Adlern und andern Emblemen der Hadrian-Epoche (von Krampf, Leins und Kern); im Saal der farbigen Bildwerke: Fußboden — in dessen Mitte ein antikes Mosaik — mit fränkischen Marmorarten gedeckt; an den Wänden Stuckmarmor von giallo antico (als entsprechendster Hintergrund für die aus dunklem Material gefertigten Bildwerke); 9. Saal der Neueren: im Fußboden Marmorarten aus Füßen; an den Wänden Stuckmarmor in verde palliolo; Deckenornamente im Stil des Cinquecento samt den 4 Medaillons von Krauter. Im Vestibül gegenüber dem Eingang wurde nachträglich durch einen Anbau in den Hof ein Raum für assyrische Altertümer hergestellt. Die Aufstellung der Skulpturen ist eine ideale: sie stehen frei, offen und doch in der notwendigen Beziehung zueinander, wie sie eine Sammlung verlangt. „In dieser Einheitlichkeit der Ausstattung fallen •die 3 Festsäle des Cornelius an der Rückseite (die nach dem Programm des Kronprinzen nur zu festlichen Versammlungen dienen und ohne Bildwerke bleiben sollten) völlig wie aus dem Rahmen [W21]“; diese für Monumentalmalerei bestimmten Räume glaubte der Architekt in der Mittelachse des Ganzen anordnen zu sollen, so daß dieselben gleichsam einen Ruhepunkt zwischen der griechischen und römischen Abteilung bilden; allerdings haben die Fresken des Cornelius, die übrigens Heber zu den „höchsten Leistungen der Monumentalmalerei“ zählt [Rb 145], nach Weese mit dem antiken Geist, aus dem das ganze Museum geschaffen ist, „lediglich den äußerlichen Zusammenhang tematischer Beziehungen, da die Darstellungen dem griechischen Sagenkreis entnommen sind; innerlich gehört er und sein Werk nicht zur klassizistischen, sondern zur romantischen Welt“ [W210 u. a. a. O.; BOß; HR; Rb].

Die Glyptothek

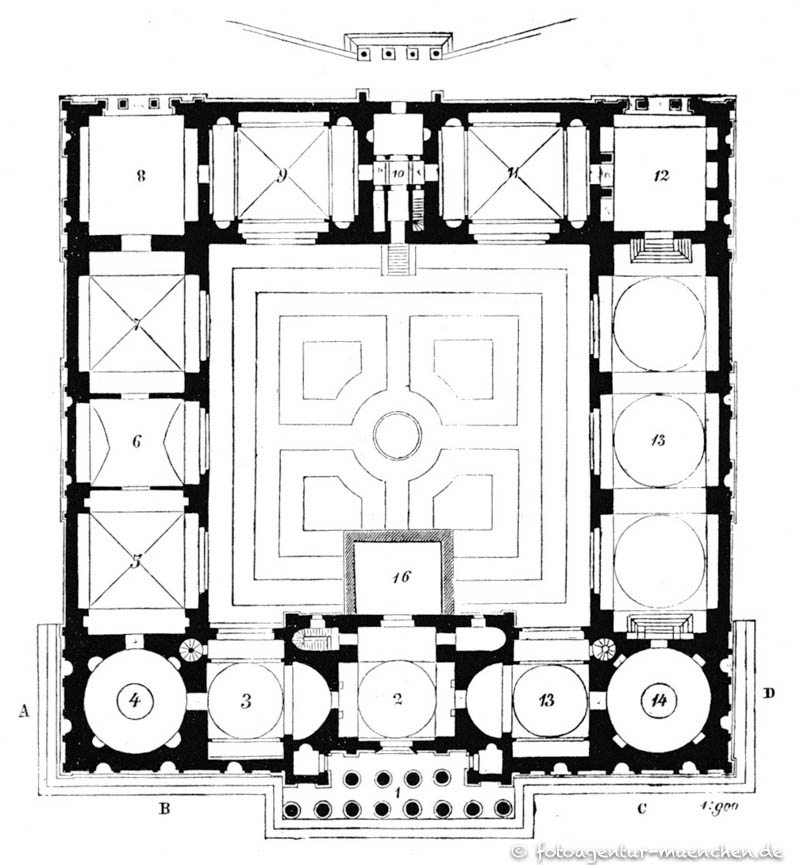

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieses Gebäude, zur Aufnahme der von König Ludwig I. schon als Kronprinz erworbenen plastischen Bildwerke bestimmt, nimmt die Nordseite des Königsplatzes ein. Mit demselben wurde die lange Reihe der grossartigen Schöpfungen begonnen, welche München zu einer der schönsten Städte Deutschlands gemacht haben. Im Jahre 1815 war das Programm für das Gebäude öffentlich ausgeschrieben worden, welches den Bauplatz und die vordere Länge des Baues bestimmt und zur Bedingung machte, am Aeusseren keine Fenteröffnungen anzubringen. Die Ausführung wurde nach dem Entwürfe Klenze’s beschlossen und schon im Jahre 1816 damit begonnen. Die Vollendung erfolgte im Jahre 1830. Klenze’s erster Entwurf hatte eine Portikus von nur 6 Säulen. Bei der Ausführung musste jedoch eine achtsäulige Portikus angewendet werden und zwar ohne Verlängerung der Vorderfronte, an welcher sich der Stufenbau, der Portikus entsprechend, in der ganzen Ausdehnung und selbst noch an einem Stück der beiden Seiten hinzog (vgl. Fig. 29. A B C D). Auch die Aufstellungsart der Bildwerke erfolgte nach Klenze’s Vorschlag und zwar in chronologischer Weise von der egyptischen Plastik angefangen bis zur neueren Kunst. — Das Programm verlangte auch einige Säle, die zu Versammlungen dienen und ohne Bildwerke bleiben sollten. Diese zugleich für monumentale Wandgemälde bestimmten Räume glaubte der Architekt in der Mitte des Ganzen anordnen zu müssen, so dass dieselben einen Ruhepunkt zwischen der griechischen und römischen Abtheilung bilden.

Für das Aeussere (Fig. 30) erschien dem Architekten der jonische, in seiner Reinheit wieder hergestellte Styl als der passendste. Für das Innere war die Anwendung von Gewölben zur Bedingung gemacht und es war daher am Platz auch am Aeussern die Bogenform nicht ganz auszuschliessen. — Durch die Gruppe freistehender Bildwerke im Giebelfelde, nach dem Entwürfe von M. Wagner wurde eine wirkungsvolle Anordnung des Alterthums zum erstenmal wieder zur Ausführung gebracht, ln Mitte der Repräsentation der technischen Künste steht Athene als Beschützerin derselben. In den Nischen der Paraden sind Statuen von Bildnern des Alterthums und der neuern Zeit aufgestellt. Die sechs Nischen der Hauptfronte enthalten die Standbilder des Hephästos (Schöpf), Prometheus (Lazzarini), Dädalus und Phidias (C. Schaller), Perikies und Hadrian (Leeb). Die ganze Hauptfapade ist aus einem Kalkhausteine von sehr schöner marmorgelblicher Farbe hergestellt. An den übrigen Fronten sind nur die Architekturformen in Haustein ausgeführt.

Im Innern glaubte der Architekt der zweckmässigen Aufstellung und Beleuchtung jedes Opfer schuldig zu sein und zu Gunsten derselben auf reiche architektonische Effekte verzichten zu müssen. Die Wände sind fast durchgängig glatt und mit Stuckmarmor in tiefen Farben bekleidet, welche geeignet sind, die Bildwerke rein und frisch sich abheben zu lassen. Die Decken sind sämmtlich und zwar meist im Halbkreis gewölbt; dieselben sind reich mit Cassettirungen und erhabenen Stückarbeiten auf theils farbigem, theils vergoldetem Grund verziert. Die Fussbüden sind in immer wechselnden Zeichnungen mit den verschiedensten Marmorarten belegt. Diese sorgfältige und prächtige Ausstattung des Innern steht im Gegensatz zu der dekorativen Nacktheit und oft schmutzigen Färbung mancher anderen, namentlich italienischen Antikensammlungen und ist wohl geeignet, in dem Beschauer einen Begriff von

der hohen Achtung zu erwecken, welche die Erbauer dieses Gebäudes den Meisterwerken des Alterthums gezollt haben.

In Bezug auf die einzelnen Innenräume mögen noch einige kurze Angaben beigefügt werden. Dem Vestibül (Fig. 29.2| gegenüber ist durch einen Anbau in den Hof nachträglich ein Raum für assyrische Alterthümer hergestellt worden (nach Entwürfen von Klenze von Hofbaudirektor Dollmann. Plan 16). Aegyptischer Saal (3). Die Wände sind mit Stuckmarmor von gesättigt gelbem Tone bekleidet, während die cassettirte Decke nach altgriechischem Typus der ältesten Vasengemälde verziert erscheint. Das Relief über der Eingangsthüre ist von Schwanthaler, die Modelle zu den Ornamenten sind von Hautmann. Incunablen-Saal (4). Die Bedingung des Bauprogrammes, am Aeusseren der Hauptfronten keine Fenster anzubringen, zwang hier zu dem im Allgemeinen für die Beleuchtung von Bildwerken nachtheiligen Oberlicht. Durch die Art der Anordnung wurden diese Nachtheile möglichst zu vermindern getrachtet.— Die Wände des Saales sind mit Stuckmarmor bekleidet, der den Ton des Rosso antico nachahmt. Aegineten-Saal (5). Der Stuckmarmor der Wände ahmt den Verde antico nach. Die Ornamentirung der Decke ist von Schwanthaler (Figuren). Mayer (Greife) und Hautmann (Ornamente). Apollo-Saal (6). Die Wände sind mit lakonischem Marmor in Stucco lustro nach- gealmit, bekleidet. An der Decke die Wappen von Athen. Oorinth. Sikvon und Argos von Krampf modellirt. Bacchus-Saal (7|. Die Wände sind wie im Apollo-Saal; die bacchischen Embleme an der Decke — Panther, Vasen, Pateren, Wein und Epheu sind von Leins modellirt. Niobiden-Saal (8). Die Wände zeigen eine Imitation von hochgelbom Veroneser Marmor in stucco lustro. Die Ornamente der Decke sind von Schwanthaler. Nun folgen die Festsäle und die Zwischenhalle (9, 10. 11). von der Rückseite des Baues zugänglich und ursprünglich dazu bestimmt, fürstliche Besucher zu empfangen. Die Anordnung des gesummten malerischen Theiles der Dekoration ist von Cornelius, dessen Glyptothek-Schöpfungen stets zu den höchsten Leistungen in der monumentalen Malerei werden gezählt werden. Daran reiht sich der sog. Heroen-Saal (12) dessen Fussboden von fränkischem Marmor ist. während die Wände mit bläulich grauem Stuckmarmor belegt sind und das Gewölbe mit Rosetten auf weissem oder blauem Grund dekorirt ist. — Hierauf folgt der Römer-Saal; bei einer Länge von 39 M. und einer Breite von 12 M. der grösste und am reichsten ausgestattete Raum des ganzen Baues; die Wände sind mit violettem Stuckmarmor überzogen, die Stirnmauern der 3 Kuppelgewölbe aber mit Genien verziert, welche die Medaillons römischer Feldherrn, Consuln und Imperatoren bekränzen; während sich in den Scheiteln der Kuppeln figürliche Reliefs von Schwanthaler und Stiglmayer, römische Adler und andere Embleme im Styl der Hadrian’schen

Kunstepoche von Krampf, Leins und Kern befinden. — Der Saal der farbigen Bildwerke zeigt den Fussboden, in dessen Mitte ein antikes Mosaik eingesetzt ist, aus fränkischen Marmorarten gebildet und an den Wänden, als entsprechenden Grund für die aus dunklem Material gearbeiteten Bildwerke eine Stuccoimitation von Giallo antico. Die Ornamente der Decke rühren von Krampf her. — Der Saal der Neueren enthält im Fussboden Marmorarten aus Füssen und an den Wänden hellgrünen Stuckmarmor — Verde palliolo. Die Ornamentik der Decke ist im Styl dos Cinquecento; die 4 Medaillons stammen von Krauter.

Glyptothek

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die k. Glyptothek, an der Briennerstraße Nro. 36, gründete König Ludwig als Kronprinz im Jahre 1816 auf einem damals noch freien Platze, und Leo von Klenze gelangte mit seinem großartigen Plane zur Herrschaft über alle späteren im griechischen Style errichteten Gebäude. Diese Glyptothek, ein Werk des reinsten jonischen Styles, welches im Alterthum kein Vorbild hat, wurde nach einem Kosten - Aufwande von 1,206,970 Gulden im Jahre 1830 vollendet. Bei einer Länge von 230 Fuß in der Fronte erhebt sich das Gebäude auf einem Unterbau von drei Stufen, und den Portikus stützen zwölf jonische Säulen und Pilaster. Da das Licht größtentheils vom Hofe in die Säle fällt, so sind an der Aussenseite an der Stelle der Fenster Nischen für Statuen angebracht. Die bildliche Ausschmückung der Fayade und des Giebelfeldes übertrug der Kronprinz 1817 dem Bildhauer Johann Haller, welcher aber nur einige Modelle zu Stande brachte, da er 1826 im 33. Jahre starb. Die Marmorstatuen in den Nischen sind daher von anderen Künstlern ausgeführt: Vulkan von Schöpf in Rom, Phidias und Prometheus von Schaller, Perikles und Hadrian von Leeb, Dädalus von Lazzarini. An der Ostseite sind seit 1837 die Standbilder von Canova (mit der Büste des Paris), Thorwaldsen, Rauch (mit der Statuette Maximilians I.), und Tenerani; seit 1838 jene von Schwanthaler (mit der Statuette der Bavaria) und John Gibson, beide von Brügger. Aus etwas späterer Zeit stammen die Statuen von Peter Bischer, Donatello, Lorenzo Ghiberti und Michel Angelo. Im Mai 1862 wurden in den Blenden der Westseite die beiden letzten Statuen aufgestellt, Benvenuto Cellini mit dem Einhorn, modellirt von F. Brügger, und Giovanni da Bologna, modellirt von M. Widnmann. Beide Statuen sind von Lossow im Großen ausgeführt. Leitender Grundsatz bei der Ausfüllung der Blenden der Glyptothek war an der Fronte die antike Kunst zu repräsentiren, an der einen Seitenfläche die Plastik des 15. und 16. Jahrhunderts in ihren Heroen zu feiern, und an der anderen die Hauptmeister der modernen Bildhauerkunst zu vertreten.

Das Giebelfeld ziert eine Gruppe von 9 kolossalen Figuren aus weißem Marmor nach dem Entwürfe des Bildhauers Martin Wagner in Rom. Die Modelle fertigte größtentheils Haller, und die Ausführung übernahmen die Bildhauer Leeb, Mayer, Rietschel, Bandel, Sanguinetti und Ludw. Schwanthaler. In der Mitte steht Minerva als Beschützerin der Künste, welche in den Seiteufiguren charakteristrt sind. Rechts von ihr ist der Modellirer, der Toreut mit der Statuette, der Ornamentik mit dem Capital und der Anstreicher mit einem alterthümlichen Götteridol; links der Erzgießer, der Steinbildner, der Holzschnitzer mit seiner Figur und der Töpfer mit der Vase. Durch eine hohe, von Stiglmayer in Erz gegossene Thüre tritt man in das Vestibüle, und von hier links in die Säle mit den nach geschichtlichen Motiven geordneten Bildwerken.

Ueber die in diesen Prachtsälen vereinigten Werke liegt ein vollständiger Katalog von L. v. Klenze und L. Schorn vor, in welchem die Beschreibung der einzelnen plastischen Arbeiten aus der Vorzeit zu finden ist. Der Kenner oder der Liebhaber, welcher sich darum bekümmert, ist mit einer einfachen Aufzahlung nach den Nummern des Kataloges nicht zufrieden, und kann letzteren selbst erwerben.

I. Der ägyptische Saal.

Ueber dem Eingänge ist ein Relief von Schwanthaler. Die antiken Werke theilen sich nach ihren Formen und Stoffen in altägyptische und indische, und dann in solche des griechischen und römischen Einflusses. Nr. 1—4. Canopen oder Krüge aus orientalischem Alabaster. 4 u. 5. Priester (römische Arbeit!. 9—12- Stelen oder Votivtafeln. 13. Thoth Trismegistos (altägyptisch aus Basalt). 14. Bildniß-Statue (im Style altgriechischer oder etruskischer Werke). 15. Antinous, aus Rosso nutico (kostbares ägyptisches Werk aus der Zeit des Hadrian). 16. Bildnißgruppe. 17. Isis, aus Basalt (ächt-ägyptisch). 18. Tempelwächter (ckitto). 23. Horns, aus Marmor (römische Nachahmung). 24. Bildnißgruppe (ägyptisch). 33. Brahma, aus Lava (indisch). 29. Buddha, aus Lava. 30. Ramses VI., genannt Sesostris, aus Kalkstein (ägyptisch). 31. Ein Obelisk, aus Granit (römische Nachahmung).

II. Incunabeln-Saal.

Mit Werken der ältesten griechischen und etruskischen Plastik, und römische Nachahmungen. 32- 38. Flachreliefs von einem etruskischen Wagen in Bronze. 41. Apollo aus pentelischem Marmor (im ältesten hieratischen Style). 42. Männlicher Kopf (alterthümliche griech. oder etrusk. Arbeit). 43. Spes, aus Marmor von Luna (altgriechisch). 43. Aphrodite, aus hymettischem Marmor (altgriechisch). 46. Candelaberfuß aus pentel. Marmor (römische Nachahmung). 47. 48. Grabdenkmale, nach etrurischer Kunstart. 49. Athlet (altgriechisch). 50. 31. Bacchuspriester (altitalischer Typus). 53. Vulkan (altgriechisch).

III. Aegineten-Saal.

Er enthält durchaus nur Gegenstände aus einer Tempelruine auf Aegina, im Jahre 1811 ausgefunden, und von Thorwaldsen restaurirt. In dem einen Giebelselde des Tempels war der Kampf um die Leiche des -Laoinedon mit Telamon als Prvtomachos, in dem andern der Streit um den tobten Patroklos mit Ajax vorgestellt. Was sich von diesen beiden Gruppen erhalten hat, ist auf fortlaufenden Stylobaten hier aufgestellt. Die Statuen und Fragmente sind aus parischem Marmor. 54. Herkules. 55. Laomedou. 56. Telamon. 57. Liegender Kämpfer. 58. Jüngling. 59. Minerva (hinteres Giebelfeld). 60. Patroklos. 61. Ajax Telamonios. 62. Teuker. 63. Ajax, Sohn des Oileus. 64. Verwundeter. 65. Hektor. 66. Paris. 67. Aeneas. 68. Verwundeter. An der linken Wand befinden sich das Akroterion des Tempels und Fragmente aus dem Tempelruin.

IV. Apollo-Saal.

An der Decke sind die Wappen der Städte Athen, Corinth, Sikyon nnd Argos (Eule, Flügelpferd, Chimäre und Wolf). Der Apollo Citharoedus, Nr. 90, gab dem Saale den Namen. 79. Ceres, mit dem jonischen Chiton (nach einem griechischen Vorbild). 80. Bacchus-Büste, früher als Bilduiß des Plato betrachtet (spätere griechische Nachahmung). 81. Zeus Ammon. 84. Aesculap (modern?). 86. Minerva (stark ergänzt). 87. Ceres (nach einem älteren Motiv, der Kopf anscheinlich Portrait einer Römerin). 89. Jugendliche Frau, reine griechische Form. 90. Apollo Citharoedos, früher unter dem Namen der barberinischen Muse berühmt (aus der Zeit vor Phidias). 91. Achilles, auch Mars benannt (griech. Arbeit). 92. Pallas, Fragment einer Statue, wahrscheinlich nach Phidias. 93. Diana (alterthümliche Motive in den Styl der ausgebildeten Kunst übertragen).

V. Bacchus-Saal.

Werke aus der Blüthezeit der griechischen Plastik. 93. Schlafender Satyr, genannt der barberinische Faun, ans parischem Marmor (wird als Wunder der Kunst betrachtet, bis auf die ergänzten Theile). 96. Ino, genannt Leukothea (aus der Zeit des Phidias). 97. Hermaphrodit, mit einem fremden, venusähnlichen Kopfe- 98. Silen (vorzügliche Arbeit). 99. Lachender Satyr, genannt der Faun mit dem Flecken. 100. Sarkophag mit der Hochzeit des Bacchus und der Ariadne. 101. Trunkener Bacchus (Nachahmung einer vortrefflichen herkulanifchen Bronze). 102. Gehörnter Satyr, genannt der Faun Winkelmanns. 103. Bacchus mit dem Tiger (willkürliche Zusammensetzung fremdartiger Theile). 104. Benns. 105. 106. Satyr mit der Flöte, genannt Peribovtos. 107. Jugendlicher Augustus, mit modernem Kopf. 108. Bacchus, fpätrömische Figur. 109. Schlauchträger, Askophoros (römische Arbeit). 110. Venus (Typus der Aphrodite, aus der beßt griechischen Zeit). 111. Palämon auf dem Delphin (griech. Arbeit). 112. Libera oder Ariadne (Seitenstück zu 108, Bacchus). 113. Ceres, wohl ursprünglich Diana (ächtgriechische Schönheit). 114. Silen mit dem Bacchus (in vielen Wiederholungen). 115. Hochzeit des Neptun und der Amphitrite (ächtgriechischer Styl). 116. Erziehung des Bacchus (spätrömisch). 117. Weibliche Halbfiguren, fast unkenntlich (altgriechisch).

VI. Niobid en-Saal.

Griechische Meisterwerke aus der Blüthezeit. Der Saal ist nach Nr. 141 u. 142 benannt. 120. Philosoph, mit dem Kopf eines Barbaren (römisch). 121. Hylas (Brunnenstatue). 123. Mercurius (Wiederholung der berühmten Statue des Belvedere). 124. Roma, ehedem mit ehernem Helm. 125. Muse, als Polyhymnia erkannt. 126. Isis und Harpokrates (spätrömisch). 127. LärOrliches Opfer, Vaccarelle genannt (ausgezeichnet). 128. Medusa Rvndanini (einem Edelsteine zu vergleichen). 129. Minerva, ehedem mit Helm. 130. Venus mit dem Delphin. 131. Venus von Knidos, der Venus des Praxiteles nachgebildet (ausgezeichnet). 133. Polyphem, einen Gefährten des Ulysses tödtend (schöne römische Arbeit). 125. Paris (griechische Arbeit). 136. Adoration des bäriigen Bacchus (griechische Arbeit). 138. Clio, von Thorwaldsen als solche ergänzt. 140. Knabe mit dem Schwan (in mehreren Wiederholungen vorhanden). 141. Sterbender Niobide. Wiederholung eines Niobiden in Florenz und Dresden. 142. Kniender Niobide, genannt Jlioneus (ausgezeichnetes Werk des Scopas oder Praxiteles, eine Perle der Sammlung.) 143. und 144. Masken (römische Arbeit), 145. Ceres.

VII. Der Götter-Saal.

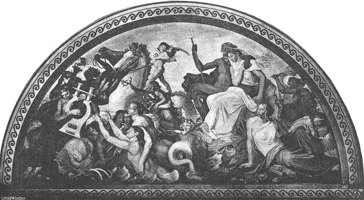

Die Gemälde dieses und des folgenden Saales nebst der Vorhalle sind nach den Compositionen des P. von Cornelius von C. von Zimmermann, Schlotthauer und Andern ausgeführt. Cornelius versinnlichte den Mythos der Götter Griechenlands in seiner Beziehung zum Menschengeschlechte. Eros (die Liebe) ordnet und beherrscht vom Mittelpunkte des Gewölbes aus alle Erscheinungen, Elemente und Reiche der Natur. Von der Fensterseite aus ent- wickeln sich folgende Bilder:

1. Eros auf dem Delphin als Element des Wassers erscheint in der Mitte, darunter der Frühling und dann der Morgen: Aurora von Horen umgeben, den Tag beginnend, und ihr Gebet zu Jupiter für den noch schlafenden Geliebten und den Sohn (Thiton und Memnon). An der Wand schildert das große Gemälde das Reich des Neptun, welcher mit Amphitrite und Tritonen dem Sänger Amphion folgt, lieber diesem großen Gemälde stellt Schwanthaler's Relief die Geburt der Venus vor.

2. Eros mit dem Adler des Jupiter als Element des Feuers; darunter der Sommer und der Tag, und entsprechende Bilder: Phöbus Apollo auf dem Sonnenwagen, Leukothoe, Klytia und Hyacinth durch Apollo verwandelt, und Daphne in der Umarmung desselben als Lorbeerbaum. Das Hauptgemälde an der Wand eröffnet die Versammlung der Götter im Olympus, wo Hebe dem Herkules die Schale mit Nektar füllt. Ueber der Thüre stellt Schwanthaler's Relief den Kampf des Jupiter mit den Giganten vor, und im Giebelfelde ist Amor und PsPYche vorgeitellt.

3. Eros mit dem Pfau als Luftelement; darunter der Herbst und der Abend: Luna auf dem Wagen von Liebenden begleitet, Diana und Endymion, und Aktäon's Bestrafung.

4. Eros mit dem Cerberus als Erdelement; darunter der Winter und dann die Nacht mit entsprechenden Bildern: Hekate mit Scepter und Urne, Nemesis mit Schleuder und Rad, Harpokrates und die Parzen. Das Gemälde an der Wand führt in das Reich des Pluto, welchen Orpheus zur Zurückgabe der Eurydice bestimmt. Ueber dem Gemälde stellt Schwanthaler's Relief den Raub der Proserpina vor, und ein zweites Relief im Giebelfelde versinnlichet die Bereinigung der Proserpina mit der Ceres.

Kleine Vorhalle. Diese enthält drei Gemälde nach Zeichnungen von Cornelius, in welchen die Mythe vom Prometheus vorgestellt ist: 1) Prometheus als Bildner des Menschen, gemalt von Cornelius, 2) dessen Befreiung durch Herkules, gemalt von Schlotthauer, und 3) Pandora mit der Büchse, gemalt von Zimmermann.

VIII. Der trojanische Saal.

Den Hauptinhalt der Fresken entnahm Cornelius der Geschichte des trojanischen Krieges, und die kleineren Bilder der Decke beziehen sich auf die Veranlassung desselben. In der Mitte ist die Vermählung des Peleus mit der Thetis vorgestellt, und wie Eris den goldenen Apfel hereinwirft. Die Reliefs in Stucco von Schwanthaler stellen die Hauptgötter vor, und darunter sind vier Bilder in grüner Erde gemalt: 1) das Urtheil des Paris, 2) die Hochzeit des Menelaos und der Helena, 3) die Entführung der Helena durch Paris, und 4) das Opfer der Iphigenia. — Nun folgen die acht größeren Bilder der Helden: 1) Odysseus ent- deckt den Achilles in Weiberkleidern, 2) Mars und Venus von Diomedes verwundet, 3) Agamemnon und der Traumgott in der Gestalt des Nestor, 4) Menelaos im Begriffe den Paris zu erschlagen, 3) Ajax besiegt den Hektor im Zweikampfe, 6) Nestor und Agamemnon wecken den Diomedes vom Schlafe, 7) Achilles gewährt dem Priamus den Leichnam des Hektor, und 8) Hektor's Abschied von der Andromache. Die Wandgemälde reihen sich in folgender Weise: 1) über der Thüre der Vorhalle der Zorn des Achilles, 2) der Kampf um den Leichnam des Patroklus, und 3) die Zerstörung von Troja. Die beiden Reliefs: der Kampf des Achilles mit den Mußgöttern, und der Kampf bei den Schiffen, sind von Schwanthaler.

IX. Heroen-Saal.

Fortsetzung der griechischen und römischen Werke, theils ausgezeichneter Art. 149. Demosthenes. 130. Appolonius von Tyana, auch Solon genannt, und noch eher Epikur. 151. Jason (der Kopf gehörte ursprünglich nicht zur Figur). 153. Alexander, die einzige wahre Statue dieses Helden, vom reinsten Styl. 154. Hannibal, von kecker und charaktervoller Arbeit. 155. Hippokrates, am Sockel irrig -kenokrates genannt. 156. Commodus als Jäger (dessen Kopf statt jenem des Adonis). 157. Perikles (griechische Arbeit von alterthümlicher Einfachheit). 158. Nero als Heros. 159. Themistokles (?). 160. Bärtiger Heros, auch Antigonus Gonatus genannt (römische Arbeit). 161. Xenophon, eher ein weiblicher Kopf. 162. Gladitor. Die antike Viktoria gehört nicht ursprünglich zur Statue. 163. Zeno der Stoiker. 164. Meleager. 165. Athlet. 166. Sokrates.

X. Römer-Saal.

Die zahlreichen Reliefs der Decke dieses prächtigen Saales sind von L Schwanthaler und Stiglmayer nach Motiven aus der römischen Kultur und Staatsgeschichte gearbeitet. Die aufgestellten Kunstwerke führen uns noch tiefer in das Leben dieses Volkes ein. 167 — 170. Kariatyden, eigentlich Korbträgerinnen. 171. Aschenurne des Ascanus Philoxenus. 172. Unbekannter Römer. 174. Hygea. 175. Agrippinia die Aeltere, Gemahlin des Germanicus Cäsar, und Mutter des Caligula. 176. Mercurius. 177. Angeblich M. T. Cicero. 178. Germanicus Cäsar (nur die Maske antik). 180. Jugendlicher Lucius Verus. 181.Rero. 182. Geta, in Paris Caracalla genannt. 183. Augustus. 185. Flamen (Priester). 186. Vespasianus. 188. Die Musen (Sarkophag). 189 Luna und Endymion (Sarkophag). 192. Septimius Severus, Torso mit willkürlich aufgesetztem Kopf. 193. Drusus. 194. Tranquillina, Gemahlin des Gordianus. 195. L. Aelius Cäsar. 196. Trajanus. 198. Antonius Pius. 199. Titus. 200. Septimius Severus. 201. Geta. 202. Nero. 203. Appollodorus (Baumeister des Kaisers Trajan). 205. Der Tod der Niobiden (Sarkophag). 208. Heliogabalus. 209. Augustus mit dem Eichenkranz. 211. Angeblich Mäcenas. 212. Julia, Tochter des Titus. 213. Clodius Albinus. 214. Claudius. 215. Septimius Severus. 216. Cicero (vortrefflich). 217. Hadrianus. 218. Angeblich Claudius. 219. Augustus (das schönste Bildniß). 220. Julia Pia. 221. Angeblich Marcus Brutus. 222. Orestes Schicksale (Sarkophag). 223. Bacchuszug (Sarkophag). 225. Mars. 226. Livia Drusilla. 227. Mnemosyne. 231. Lucius Verus. 232. Ceres. 233. Matidia, Nichte Trajan's, als Ceres. 236. Tiberius. 237. Sabina, Tochter der Matidia. 238. Vitellins. 240. Julia Mammäa. 241. Commodus. 242. Marciana. 243. Gallienus. 245. Septimius Severus. 246. Lectisternium, zum Auflegen der weiblichen Gottheiten. 249. Domitianus als Heros. 251. Alcibiades. 252. Gordianus Pius. 254. Macrinus. 255. Commodus. 256. Antinous (treues Bildniß). 257. Lucius Verus. 259. Commodus. 260. Galba. 263. Faustina die Jüngere. 264. Tiberius. 265. Sabina, Hadrians Gemahlin. 268. Trajanus. 271. Otho. 273. Trebonianus Gallus. 276. Plotina. 280. Lucilla, Tochter des Marcus Aurelius, als Ceres restaurirt. 282. Pertinax u. s. w.

XI. Saal der farbigen Bildwerke.

Bildwerke aus Marmor und Erz. Der Gerschmack an bunten Bildwerken erwachte erst in der spatrömischen Zeit. 293. Antikes Mosaik. 293. Faun, außerordentlich schönes Erzbild. 296. Etruskischer Candelaber. 298. Ceres, vortreffliche Figur. 299. Satyr, Bronze von der schönsten griechischen Arbeit. 302. Athlet, ächt griechischer Kopf aus der schönsten Zeit. 303. Athlet, aus der Zeit Hadrians. 306. Alexander der Große. 309. Faun. 314. Statue aus Corneto, mit dem neueren Kopse der Juno (bewunderungswürdiger Erzguß). 318. Venus, ähnlich der mediceischen. 317. Köpfe in Terra cotta.

XII. Saal der Neueren.

Die Namen der berühmten neueren Meister geben wir in Parenthese. 318. Paris (A. Canova). 319. Die Sandalenbinderin (R. Schadow). 320. Napoleon I. (Spalla). 321. König Ludwig I. (A. Thorwaldsen). 322. Paris (A. Canova). 323. Amor und die Muse (Conrad Eberhardt). Marschall Graf von Münch (Chr. Eberhardt) 328. Christuskind (A. Algardi). 326. Admiral Cornelis Tromp (Christ. Rauch). 327. Friedrich Barbarossa (F. Tieck). 328. Rafael von Urbino (?) (in gebrannter Erde). 329. Jffland (Georg Schadow). 330. Büste (Dannecker). 331. General von Heydeck (E. Wolf). 332. L. Graf zu Stolberg (H. E. Freund). 333. Vittoria Caldoni (Rud. Schadow). 334. Kaiserin Catharina II. (I. Busch). 338. Adonis (A. Thorwaldsen). (Eine Ansicht der Glyptothek in Stahlstich ist bei G. Franz erschienen, Preis t2 kr.)