Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Alte Pinakothek

| Name | Alte Pinakothek |

| Architekt | Döllgast Hans Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Königsplatz |

| Straße | Barer Straße 27 |

| Jahr Baubeginn | 1826 |

| Jahr Fertigstellung | 1836 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Suchbegriffe | Alte Pinakothek |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Alte Pinakothek, CC BY-NC 4.0

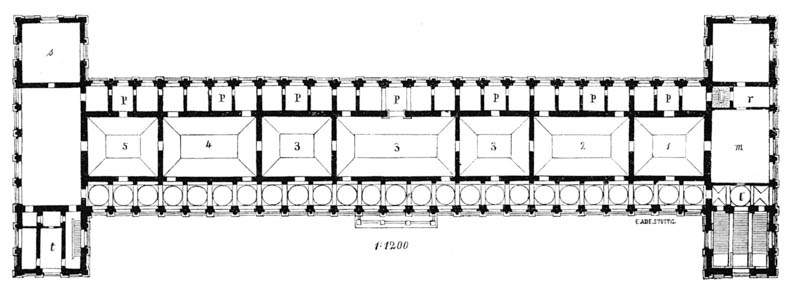

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

Alte Pinakothek, repräsentativer Galeriebau mit Eckrisaliten in Formen der italienischen Hochrenaissance, von Leo von Klenze, 1826-36, nach Kriegsschäden von Hans Döllgast 1952-57 wiederhergestellt bzw. in schlichter Form ergänzt; mit Ausstattung; ringsum (erneuerte) Gartenanlage

Quellen

Pinakothek, Alte

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Pinakothek, Alte; Barerstr. 27. In München war 1802 bis 06 durch Einverleibung der Düsseldorfer-, Mannheimer- und Zweibrückergalerien, durch die Säkularisation und durch neue glückliche Käufe (wie der Sammlungen Boisseree und Fürst Wallerstein) ein ungeheuerer Gemäldeschatz von 7500 Nummern zusammengekommen; von diesen konnte das bisherige Galeriegebäude im Hof garten nur einen kleinen Teil aufnehmen, während das meiste in kgl. Schlössern oder Magazinen im ganzen Lande zerstreut untergebracht war. Damals zeigten sich die neuzeitlichen Gedanken von den Herrscherpflichten an den Höfen bereits auch in dem Sinne, daß die Kunstschätze, die ehedem als Eigentum der Fürsten in Räumen anfbewahrt wurden, die mit ihrer. Wohnungen in direkter Verbindung standen, nunmehr zum Genuß und zur Belehrung des ganzen Volkes dienen sollen. Daraus entwickelte sich in Italien, England, Frankreich und schließlich auch in Deutschland jener eigenartige Typus von Bauwerken, den wir als „Museum“ (Studiersaal) bezeichnen und den die frühere Zeit nicht kannte. So entstand in München zunächst die Glyptothek und bald darauf unsere A lte Pinakothek, von Ludwig I. durch Kieme 1826—36 für eine halbe Million Gulden errichtet. Wie keine andere Schöpfung des kunstsinnigen Königs hat diese Alte Pinakothek Münchens Stellung als Kunststadt begründet. Außer der Gemäldesammlung (ältere Kunst von 1400—1800) enthält das Gebäude die Kgl. Graphische Sammlung (über 320000 Handzeichnungen, Pläne, Skizzen, Kupferstiche u. s. w.) und die Vasensammlung mit 1500 antiken Stücken, in ihrer Art „eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt“. In der Gemäldegalerie sind an Schulen vertreten niederdeutsche, niederländische, oberdeutsche, flämische (mit dem Rubensaal), holländische, italienische und spanische Meister. Für die innere Ordnung war das historische Prinzip Richtschnur, um die Entwicklung vom Beginn der Oelmalerei bei den Niederlanden an vorführen zu können; die Trennung der Sammlung (im ganzen 1450 Nummern) nach großen Formaten für die (13) Hauptsäle und kleinen Formaten für die (23) Kabinette erwies sich als praktisch.

An der Südseite ziehen sich die in großen Bogenfenstern sich öffnenden Loggien des Cornelius entlang, die den Entwicklungsgang der Malerei in 25 kleinen Kuppel- und Lünettenbildem darstellen — nach Skizzen des Meisters ausgeführt von Clemens Zimmermann u. a.

Aufbau. Im Außenbau „verlangte der König einen vornehmen repräsentativen Charakter. Die Formensprache der venezianischen Hochrenaissance, zugeschnitten auf die einfacheren nordischen Verhältnisse, gab die Hauptanregung; der langgezogene mächtige Block (127:37 m im Grundriß) mit dem ruhigen System der Wandgliederung errinnert sogar an die römische Palastarchitektur, die ein solches Massiv am ehesten wirksam gemacht hatte und leichten Herzens auf große Portaldekoration und Mittelrisalite mit Kuppelbekrönung verzichtete. Obwohl ursprünglich der Haupteingang für die Mitte der Südfront geplant war (wo die Gemälde der Corneliusloggia stimmungsvoll einleiten sollten), entschied man sich nachträglich sogar, denselben auf eine Schmalseite zu verlegen [W 211]“, wodurch sich die jetzige etwas meschine Treppenanlage erklärt. Die Hauptform ist ein von Ost nach West gerichtetes Rechteck mit Erdgeschoß und Obergeschoß, an dessen beiden Enden (südlich und nördlich) kurze quadratische Querbauten vortreten. Wie aber hier die Schwierigkeit bewältigt wurde, einen so langgezogenen Bau, ohne vortretendes Mittelstück, herzustellen, ohne dabei langweilig zu werden, bleibt immer ein Meisterstück der Proportionskunst; man beachte die Vorbereitungen im Untergeschoß für die so außerordentlich wohllautenden rechteckigen Proportionen des Obergeschosses — wie sich da Proportionen aus Proportionen entwickeln! Und in der Eormengebung im einzelnen überragt der Bau den Klenzeschen Königsbau der Residenz um ein beträchtliches. In der Mitte der Langseite, an Stelle des projektierten Eingangs, ist gegenwärtig eine Durchfahrt, der an der repräsentativen Südseite 3 Tore zwischen 4 frei vor der Mauer stehenden unkannelierte jonische Säulen gegeben sind, während jene an der schlichten Nordfront ein von 2 Pilastern flankiertes Tor zeigt. Das Gebälk der jonischen Halbsäulenstellung im Hauptgeschoß hat über dem Architrav ein Konsolenfries. Auf der Attika stehen die 24 Sandsteinstandbilder berühmter Maler, modelliert von L. Schwanthaler. Im Aeußern sind die Architekturformen aus grünlich-gelbem Donausandstein, die glatten Wandflächen dagegen in unverputztem gelblichem, hartgebranntem Backstein ausgeführt. Im Vestibül führen 2 einarmige Marmortreppen zum Hauptgeschoß; die eigentliche, dreiarmige Haupttreppe beginnt nicht sofort, sondern erst hinter einer 3 Rundbogen enthaltenden Mauer; als Deckenstützen dienen 4 jonische Marmorsäulen. Im Treppenhaus sind auch die Bilder der Stifter der Sammlung. Im Fries unterm Plafond Medaillons mit Szenen aus der bayerischen Geschichte von Schwanthaler entworfen. Fußboden aus venezianischem Terrazzo [Arch. Franz Schmitt in B 06; Rb; W].

Die Alte Pinakothek

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieser Bau, nach den Plänen Klenze’s in den Jahren 1826 —1833 erbaut, steht auf einem grossen freien Platze, der von der Barer-, Arcis -, Gabelsberger - und Theresien - Strasse begrenzt und theilweise mit Baumpflanzungen bedeckt ist. Die Hauptform ist ein von Ost nach West gerichtetes längliches -Rechteck, an dessen beiden Enden sich südlich u. nördlich vortretende kurze Flügelbauten anschliessen. Der Aufbau besteht aus Erdgeschoss und Hauptgeschoss; letzteres ist zur Aufnahme der Gemäldesammlung bestimmt, während im Erdgeschoss einige Nebensammlungen — Vasensammlung und Kupferstichkabinet — und Restaurationsräume untergebracht sind. Das Aeussere ist monumental aus grünlichen Sandsteinen von der Donau für alle Architekturformen und in Backsteinrohbau für die glatten Wandflächen ausgeführt. Die 24 Standbilder berühmter Maler auf der Attika der Südfronte sind nach Modellen von Schwanthaler von Meyer, Leeb u. A. in weissem Marmor hergestellt.

Im Hauptgeschoss betritt man zunächst einen Vorsaal (m) mit den Bildern dor Stifter der Sammlung. Der Fries unter dem Plafond enthält Medaillons, Momente aus der Geschichte Bayerns darstellend, von Schwanthaler. Den ganzen Mittelraum (1—5) nehmen sodann die grossen 12—24 M. langen, 12 M. breiten und 15 M. hohen Säle ein, welche die Gemälde in z. Th. historischer Folge enthalten. Die Fussbüden sind in venetianischom Terrazzo hergestellt die Thürgewände aus grauem Muschelmarmor, während die Wände mit purpurrothem und grünem Damast bezogen sind. Die Kuppelgewölbe sind als Zopfgewölbe konstruirt und mit Stuckornamenten in Gold und Weiss dekorirt. Alle Säle, bis auf die beiden westlichen haben Oberlicht. Auf der Nordseite schliesst sich an die Hauptsäle eine durchlaufende Keiho von mit Seitenlicht versehenen Cabineten zur Aufnahme kleinerer Bilder (p). Diese Cabinete sind 5,7 M. tief, 4,s breit und 4,8 hoch. — Die ganze Südfront zwischen den vorspringenden Flügeln ist von einer in grossen Bogenfenstern sich öffnenden Loggio eingenommen. Die Wandflächen und Deckenkuppeln sind reich mit ornamentaler und figürlicher Malerei ausgestattet. Die Gemälde, nach Entwürfen von Cornelius, ausgeführt von CI. Zimmermann, W. Gassen u. A., beziehen sich auf die Geschichte der Malerei in Italien und Deutschland. — Ausserdem enthält der I. Stock noch einige B ume für das Direktorium und die Verwaltung (r t).

Die k. alte Pinakothek

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die k. alte Pinakothek ist bestimmt, die Werke zeichnender Künste (Gemälde, Kupferstiche, Mosaiken, Vasen ec.) aufzunehmen. Der Plan im Style der italienischen Renaissance ist von Leo v. Klenze gefertiget, und am 7. April 1826 wurde der Grundstein gelegt. Im Jahre 1836 erreichte der Bau in allen Theilen seine Vollendung. Er ist 92' breit und 520' lang, und von den vier Seiten sichtbar. Auf der Galerie der Südseite stehen Statuen von 25 Künstlern, von I. van Eyck an bis Domenichino, nach den Modellen von L. v. Schwanthaler in Sandstein ausgeführt von E. Meyer, Leeb u. A. Das große Thor der Südfronte bleibt geschloffen. Zum Eingänge gelangt man von der Barer-Straße. Die mit zwei ruhenden Löwen ge- zierte Treppe an der Ostseite führt in die Säulenvor- halle. In den unteren Sälen der Nordseite ist das Kupferstich - und Handzeichnungskabinet, die Vasen-Sammlung, und die Sammlung von Porzellan-Gemälden. Zum Kupferstich - Cabinet gelangt man rechts, und links- führt die Thüre durch einen Gang nach den anderen Räumen.

Ueber eine breite Treppe gelangt man in den oberen Stock, wo sich rechts der Eingangssaal zur Grllerie befindet. In diesem sind die Bildnisse der Stifter und Vermehrer der Gemäldesammlung, alle nach dem Leben gemalt. An der Wand, dem Eingänge gegenüber, befindet sich das Bildniß des Ehurfürsten Johann Wilhelm von der Pfalz, des Stifters der Düsseldorfer Gallerte (Copie nach A. van der Werfs von Richter), und dann jenes des Ehurfürsten Max Emanuel, des Stifters der Schleißheimer Gallerte (von Martin Maingaud). An der Wand mit der Eingangsthüre sind die Bildnisse des Churfürsten Maximilian I., des Gründers der Münchener Sammlung (von Nikolaus Prucker), und des Churfürsten Carl Theodor, des Stifters der Mannheimer Gallerie (von Pompes Batoni). An der Wand, welche zum ersten Saale führt, ist das Bildniß des Königs Maximilian I., des Gründers der Münchner Gallerte (von Joseph Stieler), und das Bildniß des Königs Ludwig I., des Erbauers der Pinakothek (von Joseph Stieler). Der unter dem Hauptgesimse dieses Vorsaales herumlaufende Fries ist mit vierzehn Basreliefs in Gyps von E. Mayer geziert. Sie enthalten Darstellungen aus der bayerischen Geschichte, von Herzog Garibald bis zur Grundsteinlegung der Walhalla 1830.

Aus diesem Saale der Stifter tritt man in die Bilder-Säle. Die Ordnung der Gemälde ist durch die Zeitfolge bestimmt. Sie zieht sich aus den Sälen in die Cabinete, von denen je drei oder vier zu einem Saale gehören, so daß man die kleineren Bilder in Verbindung mit den größeren in den Sälen betrachten sollte, was gewöhnlich nicht geschieht, da auch der vorhandene Catalog die Gemälde der Cabinete in der zweiten Abtheilung behandelt. Der Kenner und der unterrichtete Kunstfreund wird sich in den Besitz dieses Cataloges setzen (mehrere der im Kataloge angegebenen Namen von alten Malern sind bestritten, namentlich durch F. Waagen in seinem neuen Handbuch der Malerei), und es kann ihm eine einfache Aufzählung um so weniger genügen, als die Zeitbestimmung und die übrigen Detailangaben in allen Wegweisern fehlen. Wir haben bei jedem Saale und jedem Cabinete wenigstens das Jahrhundert und die herrschenden Schulen bestimmt, und somit werden sich diejenigen, welche das Studium der Kunst nicht ernstlich betreiben, als Liebhaber aber für die Werke berühmter Meister sich interessiren, und auch untergeordnete Künstler kennen lernen wollen, mit einer kürzeren Hinweisung begnügen. Da wo der Gegenstand der Gemälde deutlich spricht, geben wir ihn nicht an. Die unbekannten Maler haben keine Nummer.

I. Saal (k).

Enthält zum größten Theile Gemälde aus der oberdeutschen Schule des 14. und 18. Jahrhunderts. Nr. 1, 3 (Bildnisse des Lucas und Stephan Baumgärtner von Nürnberg) 81, 71, 72, 78, (Mittelbild zu Nr. 1, 3) Albrecht Dürer. Nr. 2 (die Heilung einer Frau durch das Kreuz Christi) Barthel Beham. Nr. 4 Auintin Messys. Nr. 8, 6, 8, 9, 14, 16, 17 (angeblich, nicht von ihm). 19, 20, 40, 41, 42, 46 (St. Elisabeth); 47, 48, 83, 84, 89, 60, Han» Holbein der ältere. Nr. 7, 18, 26, 36, Martin Schaffner. Nr. 16, 21, 43, 68, Hans von Kulmbach, Nr. 22, 27, 34, 39, Michael Wohlgemuth. Nr. 12, 62, 67, Hans Hol- bein jun. Nr. 23, 24, 28, 33, 37, 38, Hans Schäuffelein. Nr. 26, 68, 73, Hans BurgKmair. Nr. 29,30,32, Peter Maros. Nr. 38, Melchior Fefele. Nr. 44, Maxing (Maximin Weißhvck). Nr. 48, angeblich Jan van Eyck. (Lieven de Witte). Nr. 80, 81, Hans Mielich. Nr. 66, 61, Michael Coxcie, Copien nach J. van Eyck. Nr. 86, Lukas Cranach. Nr. 63, 68, 69, 70, 78, Matthäus Grünewald. Nr. 64, 74, Hans van Hemsen. Nr. 66, Lambert Sustermans.

I. Cabinet. Gemälde der Kölnischen Schule aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nr. 1, 2, 10, Wilhelm (Herle) von Köln. (Nr. 10 von Stephan fLoetheners von Köln, Nr. 1, 2, aus Wilhelms Schule). Nr. 3, 4, 8, 6, 7, 8, 9, 11, 12,13,16, 16, angeblich bhzantinisch-niederrheinische Schule (4, 8, 9 aus Wilhelm's Schule, 3, 6, 7, 8, 11, 12, 16 aus Stephan's Schule, 13, 16 von Stephan). Nr. 10,14, Stephan (Löthener) von Köln.

II. Cabinet. Werke der späteren Kölnischen, und der van Eyck'schen Schule. Nr. 17, Niederrheinisch (aus Stephan's Schule). Nr. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, angeblich Israel van Mcckenen. (Nr. 18, 21 und 22, Theile eines Mares von einem Schüler H. Memling's. Nr. 19, 20, 23, 27, 28, 29, 31, 32, jetzt fast allgemein dem Meister von Werden zugeschrieben. Nr. 30, von einem Schüler des I. van Eyck. Nr. 24, (St. Liborius und Eustachius) Hans Kurgkmair. Nr. 34, Martin Schön.)

III. Cabinet. Fortsetzung der Werke der genannten Schulen. Nr. 38,36,37,42, nach dem Catalog Jan van Eyck (Nr. 36, 36,37, nach Passavant von Roger van der Wehden. Nr. 42, wohl von demselben. Jir. 38, 39,40, nachdem Catalog Lukas van Leyden (nach anderen von dem Kölnischen Meister des Thomas um 1612). Nr. 41 (Danae), Jan Mabuse. Nr. 43, nach dem Catalgg Hugo van der Goes. (Nach anderen von einem Schüler Roger's.)

II. Saal (g).

Meist mit Gemälden der späteren ober- und niederdeutschen Schule, größtentheils aus der Zeit des Verfalls. Nr. 77, 97, (Calvin) Hans Holbein jun. 78, Joachim Buekelaer. Nr. 79, 92, Hans Burgkmair. 80, Buintin Meffys. 81, Heinrich Aldcgrever. 82, M. Wohlgemuth. 83, (Lucretia) Lukas Cranach. 84, 83, Gerhard van Harlem. 88, Martin Schön. 91, Corn. Engelbrechtscn sen. 93, 94, (?) A. Dürer. 98, Gg. Pencz. 96, L. van Leyden. 98 (M. Curtius), B. Beham. 99, J. Mabuse. 100,118, 136, 143, 164, Carl Loth. 102, 103, 118, 116, 140, 141, 142, 189, 160, 161, 163, 167, J. v. Sandrart. 104, 106, 113, 114, 180, Christ. Schwarz. 106, N. Noshof. 107, 112, 123, 124, 126, 130, 132, 134, 148, 146, 147, 171, Heinrich Noos. 108, 109, 111, 166, Abr. Mignon. 110, 188, Gerh. Duffet. 113,133, Chr. Pauditz. 119, C. D. Afam. 120 (Johann Neudörffer), Nie. Lucidell. 126, Joh. de Pey. 127 (eigenes Bildniß). 129 (Dr. Erh. Winterhalter). 134 (F. I. Beich), Georg des Marses. 128, Mart. Knoller. 131, Nik. Prucker. 135, Jos. Werner. 137, Hans Nottcnhammer. 138, 148, 162, 171, F. J. Keich. 139 (Bischof von Hutten), J. Kupetzky. 146, P. F. v. Hamilton. 163, J. G. v. Hamilton. 149, 161, 168, 170, C. W. E. Dietrich. 182 (eigenes Bildniß), Ang. Kaufmann. 183 (eigenes Bildniß), 188, Nafael Mengs. 166 (eigenes Bildniß), F.J.Besele. 187 (eigenes Bildniß), Anton Graf. 169 (eigenes Bildniß), Andreas Wolf.

IV. Cabinet. Fortsetzung derWerke der genannten Periode. Nr. 44, 48, 49, 80, 81, 84, 68, 38, 63, Hans Hemling (Memling). (Nr. 44, 36, 68 will man mit mehr Recht einem Zeitgenossen des Roger van der Wey de sen. zuschreiben. Nr. 48, 49, 64 werden ihm entschieden zugeschrieben, im Catalogs alle Nummern. Nr. 80 ist Copie nach I. van Eyck, Nr. 61 in der Weise des O. Messys gemalt.) 84, 86, A. Meffys. 46,62, Schule des J. van Eyck. 47, Jan van Eyck. 63, 66, Hugo van der Goes. 57, Jan Mabufe. 69 (St. Norbert und der Ketzer Teuchlin), Karent van Krtey. 60, Schwarz van Gröningen. 61, 62, 67, 68, Israel van Meckenen (?). 64, Jan Schoorei (niederdeutsch um 1480). 65, Roger van der Weyde.

V. Cabinet. Nr. 69, 70, 71 (Tod der Maria mit den Donatoren), nach dem Catalog von Jan Schoorel. (Kölnischer Meister gegen 1300.) 72, 84, 92, Martin Heemskerk. (Nr. 72 und 84 eher von Bart, de Bruyn.) 73, 74, 75, 77, 78, 81, 83, 85, 88, Johann van Mehlem. (Nr. 88, Mehlem's Bildniß, die übrigen Gemälde sind Theile eines Altars, welche Boisserbe ohne Grund dem I. v. Mehlem zuschrieb.) 76, 80, Bart, de Bruyn. 86, I. Mabuse. 87, Math. Grünewald. 90, Dürer's Schule. 89, 91, Hery de Bles. 93, Joachim Patenter. 94, in der Weise Schoorei's.

VI. Cabinet. Nr. 95, 97, 106, 107, 108, 116, 117,118, Martin Heemskerk. 96, 98, 115, Jan Mabuse. 99, Hans Schäuffelein. 100, Johann von Hemessen. 101 (St. Bernhard auf dem Reichstage in Speyer), niederrheinisch. 102, Johannes von Calcar. 103,104, Michael Coxcie. 105,119, Hugo van der Goes. 109, 110, 111 (Krenzabnehmung mit Heiligen und Donatoren), Walther van Asten. 112, 113, 114 (Altarwerk), Bart, de Bruyn. 115, Jan Mabuse.

VII. Cabinet. Bilder aus den oberdeutschen Schulen der I. Hälfte des 16. Jahrhunderts. Nr. 120,123, 124, 127, 128, 139, A. Dürer. 121,129,138, Christoph Amberger. 122,126, Bart. Zeytblom. 125 (Kaiser Maximilian). 131 (ein H. v. Haller), Jak. Walch. 130, 132, 136 (Wilhelm IV. von Bayern). 150 (Maria Jacobea von Baden), Hans Burgkmair. 133 (ein Herr Weiß), Hans Asper. 134, 140, Heinrich Aldegrever. 135, 143, 149 (Joh. v. Carondolet), Han» Holbein jun. 137, 141 (Martin Luther und Philipp Melanchton). 142, 144, Lukas Cranach. 145, Martin Schön (angeblich Augsburger Schule um 1512). 146 (Martin Schön), Hans Largkmair (nach dem Catalog, ist aber Hans Burgkmair). 148 (Philipp Christoph von Baden), Hans Baldung Grün. 151, Lukas van Leyden (nach dem Catalog L. 1552 bezeichnet? Leyden starb 1533).

III. Saal (h).

Mit Gemälden späterer Niederländer, meist aus dein 17. Jahrhundert. Bon besonderer Beachtung sind: Nr. 173, Johann Both. 174 (Henry, Bice-Graf von Turenne), PH. de Champaigne. 175, 176, Ant. van Dyck. 178, Johann und Andreas Both. 179, Ferdinand Boi- 180, Johann Fyt. 181, Jakob Jordaens. 185, 195, Rembrandt. 189, Swanevelt. 190, 191, Nicolaus Maes. 193 (der Organist Liberti), A. van Dyck. 194, A. van de Velde. 195, 196, Rembrandt. 197, A. Diependeck. 198, 202, 203, A. v. Dyck. 205. Fran; Snyders. 206, 207, A. v. Dyck. 208, PH. Mouvermans. 209, A. v. Dyck. 210, A. Waterloo. 211, Millet. 212, A. v. Dyck. 213, Govaert Flink. 215, 217, A. v. Dyck. 219, Melch. Hondekocter. 220, 221, A. v. Dyck. 222, J. J. Duwett. 223, N. Derchem. 224 (Admiral Tromp), B- van der Heist. 225, Cverdingen. 226, G. Douffet. 227, 234, Johann Weenix. 228, N. Berchem. 229, D. Vinkenbooms. 230, L. Backhuysen. 231, B. van der Helfl. 238, A. van der Neer. 239, Jan Victors. 241, Biumen-Breughel. 242, Carl Dujardin. 243, G. Terburg.

VIII. Cabinet. Bilder verschiedener Schulen, meist aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Nr. 152, J. van Hemsen. 153, A. Dürer (aus dessen Schule). 154, Adam Ci;heimer. 155 (Belagerung von Rom durch Porsenna), Melch. Fesele. 156 (Graf Wolfgang von Oetling), Martin Schaffner. 157, Lukas Kranach. 158 (Peter Apianus), M. Schaffner. 159, Christoph Amberger. 160, 162, 166, H. Aldegrever. 161, A. Dürer. 163, Martin Schön. 164, 167, L. Kranach. 165, L. van Leyden. 166, a H. Holbein jun. 168, Michael Dstinger. 169 (Sieg Alexanders über Darius), A. Altdorfer. 170, Hans Largmair (angeblich). 171 bis 174, 181 bis 183, Hans Rottenhammer. 175, 187, Balth. Denner. 177, 186, 188, 190, C. Nctscher. 179, Jakob Dörner sen. 180 (Sieg des Christenthums). 184,186,189, Ad. Ci;heimer.

IX. Cabinet. Gemälde von holländischen und vlämischen Meistern des 17. Jahrhunderts. Nr. 191, 193, 194, 195, 210 bis 212, David Teniers jun. 192, 209, 227, 228, Peter Breughel Ur. 196, U. Kerghem. 197, 204, Herm. Sachtleeven. 198, 200-202, 205, 206, 208, Sammt-Brcughel. 199,207,219,221, Adrian Brouwer. 203, Fran; Franck jun. 209, Peter Breughel der Aeltere. 213, Paul Brill. 215—217,224,225,231—233, Heinrich van Baien. 218, David Vinkenbooms. 220, 222, 223, 226, 230, Johann Breughel. 229, R. Savery.

X. Cabinet. Holländische und vlämische Meister des 17. Jahrhunderts. Nr.234, Fran; Franck der Aeltere. 235—240 (Triumph der katholischen Kirche), Dtto Venius. 241, H. van Kalen. 242, 244, Fr. Franck der Jüngere. 243, Ad. van Dstade. 244a, 244c (?), Paul Brill. 244b, Corn. Poeienburg. 245, 246, Johann Breughel. 247, Joh. und And. Both. 248, 249, 282, David Teniers gun. 231, Isaak van Bstade. 253, Peter de Laer.

XI. Cabinet. Bilder von niederländischen Meistern des 17. Jahrhunderts. Nr. 254—260 (Bilder aus dem Leben Jesu). 267, 268, 290, Rembrandt. 261, 265, 266, 271, 272, 277, 280, 281, 283, 284, 288, 289, Gerard Dow. 262, 273, Adrian Brouwer. 263, Ian Steen. 269, P. van Slingelandt. 270, Rachel Ruy sch. 274, 276, Fr. Mieris. 275, Wilh. Mieris. 279, G. van den Eeckhout. 282, A. van Bstade. 285, 286, P. «an Slingelandt. 287, Fr. Mieris sen. 291, H. van Kalen.

IV. Saal (H).

Gemälde von P. P. Rubens. Man findet in diesem Saale und in dem anstoßenden Cabinet 95 Bilder von diesem Meister, die alle seinen Namen tragen. Meisterwerke erster Art sind Nr. 245, 249, 250, 253, 254 (Philipp IV. von Spanien und dessen Gemahlin Elisabeth von Bourbon). 255, 256 (Rubens und seine erste Frau). 257 (Seneca). 258 (aus der Jesuitenkirche in Neuburg, von Herzog Wolfgang Wilhelm von der Pfalz um 3500 fl. erworben). 260 (Helena Forman, Rubens zweite Frau). 261, 263, 265, 269, 274, 276 (Helena Forman). 277, 278, 279 (Rubens zweite Frau mit dem Kinde). 281 (Sturz des apokalyptischen Drachen). 283 (Don Fernando von Spanien). 286, 287 (Rubens und seine zweite Frau). 289, 291.

XII. Cabinet. Fortsetzung der Gemälde von Rubens. Ausgezeichnet: Nr. 292, 294—304, 310—312, 314—315, 319, 320, 326 (die Skizzen zu den großen Allegorien für die Königin Marie de Medicis). 297 (das kleine jüngste Gericht). 309 (Sennacherib's Niederlage). 316 (Amazonen-Schlacht). 317 (Be- kehrung des Saulus). 325.

V. Saal (II).

Holländische und vlämische Meister des 17. Jahrhunderts, fast mit lauter ausgezeichneten Bildern, neben anderen: Nr. 293, N. Berchem. 295 (Johann Breughel), A. van Dyck. 296, 303, G. Schalken. 297, 305, 317, Fr. Snyders. 298, 304, Johann Weenix. 299, David Teniers. 302, 306, Jan Livens. 307, Jan Both und Ph. Wouvermans. 308, Bon Jordaens u. A. gemalt. 309, J. Wynants. 315, G. Honthorst. 311, Fr. Hals. 313, 315, 316, 321, A. van Dyck. 314, Caspar de Crayer. 319, Wynants. 323, 329 (Govaert Flink und feine Gemahlin). 343, Rembrandt. 330, Joh. u. And. Both. 331, 333, 335, 345, A. van Dyck. 338, 342, G. Honthorst. 340, J. Weenix. 346, Millet.

XIII. Cabinet. Gemälde holländischer Meister des 17. Jahrhunderts. Außer den vielen grau in grau gemalten Skizzen des A. van Dyck Nr. 333 Millet. 353, 355, Fr. Mieris. 354, 375, 384, Wynants. 359, G. Dow. 361, Ph. Wouvermans. 362, Adam Pynackcr. 363, A. van Dyck. 365, G. Mehu. 369, C. Rctscher. 370 (Peleus und Thetis), J. Rytenwael. 374, A. van der Kabel. 377, R. Kerchem. 380, Diepenbeck 381, L. van Rden. 383, A. van der Werff. 387, Jan Both. 388, Louis de vaddcr.

XIV. Cabinet. Holländische Meister des 17. Jahrhunderts. Nr. 390, Simon de vlicger. 392, 393, 397, 398, 403, 404, 405,

406 , 407 , 419 , 427 , 428 , 441, 442, PH. Wouvermans. 394, G Dow 395, A. van Bstade. 396 (der Stiefel), Fr. Mieris. 399 (Bohnenkönig), David Ryckaert. 400 (die klugen und thörichten Jungfrauen), G. Schalken. 401, G. Dow. 4V2, 413, A. v. Bstade 409,428, Rachel Ruysch. 414, 415, 417, Fr. Mieris. 418, Th. de Keyser. 420, I. D. de Heem. 422, 423, Fr Mieris. 430, Isaak v. Bstade. 431, 435, 438, R. Kerchem. 437, E. Terburg. 440 (Schlacht bei Höchstädt), I. Hugtenburg.

XV. Cabinet. Holländische Meister des 17.Jahrhunderts. Nr. 444, M. Hobbema. 445, 452, I. Asselyn. 446, 453, 455, 458, 474, 475, Jakob Ruysdacl. 448, Fr. Mieris. 451, 466, W. van de Velde. 454, I G. Kuyp. 459, H. Sachtleeven. 460, A. van de Velde. 462, A. van Everdingen. 464, 471, I. van Huysum. 465, A. Krouwer. 468, I. K. Weenix. 469, Salomon Ruysdacl. 470, G. Terburg. 472, Adr. van de Velde. 473, P. Reefs.

XVI. Cabinet. Enthält nur Bilder von Adrian van der Werff (ch 1722).

XVII Cabinet. Holländische Meister des 18. Jahrhunderts. Nr. 501, A. v. Everdingen. 502, Palamedes. 504, J. Nuysdael. 505, C. Dujardin. 506, Poelenburg. 508, K. Kreenberg 510, Fr. Miris jun. 511, P. Potter. 516, PH Wouvermans. 517, G. Dow. 518, W. Romeyn. 519, A. van de Velde. 522, Franz Pourbus. 524, H. Sachtleeven. 526, Wynants. 527, A. Krouwer. 528, J. B. Weenix. 529, G. Metzu. 530, P. de Hooghe. 531, J. Ruysdael. 533, D. Teniers jun. 534, Al. Kierinx.

VI. Saal (i).

Spanische und französische Meister des 17. und 18. Jahrhunderts. Nr. 348, 349, B-C Murillo. 380, Fr. Le Herrera. 361, Fr. Zurbaran. 352, 354, Spagnoletto. 353,AlonsoCano. 355,356, 360, Spagnoletto. 357, 358, Murillo. 359, F. Herrera. 361, Ant. de Pcreda. 362, Fr. Antonilez. 364, 366, 367, Diego Velasquez. 368, Mnrillo. 370, 378, Pantoja de la Cruz. 371, Murillo. 372, 375, Velasquez. 373, Zurbaran. 376, Murillo. 379 (St. Petrus von Alcantara), Cl. Coello. 380, 381, Velasquez. 382, A. Pereda. 383, 385, 386, Spagnoletto. 389, Hourguignon. 391, Claude Lorrain. 392 (Ning. Lavalibre), Ch. le Brun. 394, 396, 403, Joseph Vernet. 397 (eigenes Bildniß), 398 (Fenelon), Joseph Vivien. 399, 407, Cl. Lorrain. 408 (Midas und Bacchus), N. Poussin. 409, 410, I. Vernet. 411 (Max Emanuel), I. Vivien. 412, 414, I. Vernet. 415, V. Poussin. 416, Cl. Lorrain 417, N. Poussin. 420, CH. le Brun.

VII. Saal (k).

Gemälde ans den italienischen Schulen des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. Nr. 421, Guercino. 422, Agost. Carracci. 423, Ciro Ferri. 424, 425, 429, 430, P. Veronese. 426, G. C. Procaccini. 432, Camillo Procaccini. 433, Al. Tiarini. 435, Lud. Carracci. 437, Tintoretto. 438, Domenichino. 440, Ann. Carracci. 441, Palma jun. 442, 443, K. Giordano. 445, Lanfranco. 446, G. Reni. 447, Domenichino. 449, J. Puntormo. 450, Tizian (?). 451, P. Rotari. 452, G. ß. Moroni. 453, C. Dolce. 455, ffi. Reni. 460, B- Strozzi. 461, G. M. Crespi. 463, Lud. Carracci. 464, And Vaccari. 466, C. Dolce. 467 (Pietro Aretino (?), Tizian. 468, P. Notari 469 (dem Correggio zugeschrieben (?). 470, Giorgione. 471, T. Dolce. 474, Jakob Bassano. 476 (Ansicht von München), Canaletto. 477, Ann. Carracci. 478 (Admiral L. Grimani), Tizian. 479, L. Giordano. 480, Fr. Albani. 482, Pordenone. 483, Paris Bordone (Copie). 484, Vasari.

XVIII. Cabinet. Nach dem Cataloge größtentheils alte Italiener. Nr. 537, Marco Basaiti. 538 (Anton von Padua), Masaccio. 539, 540, Schule des Giotto. 541 (Dachziegel), Nasael von Rrdino. 542 (Fresco), Masaccio. 544 (Fresco), Correggio. 548, D. Torregiani.

XIX. Cabinet. Bilder aus der alten toskanischen Schule, nicht in gleicher Weise vertreten wie die altdeutschen Schulen. Nr. 549, Michel Angelo (?). 550, Giotto (?). 551, Gentile da Fabriano. 552, Schule der Giotto. 553, Giotto (zu Nr. 550). 554, 555, Guido da Siena. 556, Giotto. 557, Paolo Rccelli. 558, 559, Masaccios?). 560, 561, Giotto 562, Vittore Pisano. 563, Giotto. 564, Simone Memmi (?). 565, Ant. Pollajuolo. 566, 570, Cimabue. 568, Alessio Baldovinetti. 569 (St. Bernhard von Siena), Giac. Pacchiarotto. 571, And. Verrocchio. 572, Masolino da Panicale. 573, Mantegna. 575, Pollajuolo. 576, Pacchiarotto. 577, Fra Filippo. 578, Salvator Rosa. (Gehört nicht hieher.)

XX. Cabinet. Italienische Meister, meist des 16. Jahrhunderts. Nr. 579, Fra Bartolomeo. 580, Garofalo. 581, Jugendarbeit Rafael's. 582, 583, 589, 594, Andrea del Sorto (Scenen aus dem Leben des Täufers, und Skizzen zu den Fresken in Florenz). 586, 587, 588 werden dem Rafael zugeschrieben. 590, B- Luini (?). 591 (Parnaß), Perino del Vaga. 592, Carlo Saraceno. 593, Rafael Santi. 595, Correggio. (Nach ihm.) 596, Giulio Romano. 597, Fra Bartolomeo. 598, Lud. Mazzolino. 600, C. Dolce. 601, Palma Vecchio. 602, Sodoma. 603, Garofalo. 607, Cigoli. 608, Cima da Conegliano. 609, Domenichino.

XXI. Cabinet. Italienische Meister des 15. und 16. Jahrhunderts, außer den Ansichten von Canaletto. Nr. 610, Mantegna. 611, 612, 613, 615, 616, Angelio da Fiesole. 614, die Madonna del Tempi von Rafael. 619, Tizian. 623, 625, 627, Bart. Schidone. 626, Correggios?). 628, 629, C. Dolci.

XXII. Cabinet. Neuere italienische Meister. Nr. 631 (Andreas Vesal), Tintoretto. 632, P. Veronese. 633, Jakob Bassano 636, T. Cignani. 637, Sassoferrato. 641 (St. Norbert), N. Poussin. 643, Fr. Albani 644, G. Reni. 646 (Jupiter und Antiope), Tizian. 647, Cerquozzi.

XXIII. Cabinet. Fortsetzung. Nr. 649, 650, Lelio Drst. R52, Al. Turchi (Schiefer). 654, N. Poussin (eigenes Bildniß). 655, A. Bronzino. 657, 660, 661, Ann. Carracci. 659, Lud. Carracci. 662, P. Veronese (Eigenes Bildniß). 665, Correggio. 667, 681, Cafp. Poussin. 670, 671, Salv. Rosa. 673, 674, Correggio. 678, 679, 682, Salv. Rosa. 686, S. Vouet. 689, Carlo Cignani.

VIII. Saal (I).

Italienische Meister des 16. und 17. Jahrhunderts. Nr. 488, 487, P. Veronese. 486, Caravaggio. 489, 492, Tizian. 499, (St. Vitus) M. A. Basseti. 493, Castiglione. 494, Baroccio. 496, P. Veronese. 496 (K. Carl V.) Tizian. 800, Caravaggio. 802, Lud. Carracci. 803, Guercino. 604 (St. Franz), C. Aaraceno. 605, Castiglione. 506, Palma jun. 809, Pietro da Cortona. 510, C. Saraceno. 811, Cavaliere d'Arpino. 813, 518, P. Veronese. 514, C. Cignani. 816, Ann. Carracci. 517, Caravaggio. 819 bis 821, L. Giordono. 522, Domenichino. 524, Tizian. 525, Baroccio. 527, Guido Acni. 528, And. viccntino. 529, P. Veronese. 531, Parmegianino. 532, Caravaggio.

IX. Saal (n).

Größtenteils Privateigenthum des Königs Ludwig, und Haupt- werke der italienischen Schulen des 18., und meist des 16. Md 17. Jahrhunderts: stir. 533, 835, 536 (St. Hieronymus) Fr. Gcanacci. 534, Rafael. (Aus Düsseldorf). 537, II Zingaro. 538, Ghirlandaso. 541, Marco Palmegiano. 842, And. Verrochio 543, Zingaro. 544. And. del Sarto. 545. Mariotto Albertineüi. 846, Leonardo da Vinci. (Eher B. Luini). 847, Perugino. 848, And. del Sarto. 549, And. Mantegnas?). 580, Fra Bartolomeo. 581, Lor. Lotto. 552, Lor. di Credi. 553, Fra Filippo. 554, Sandro Botticelli. 555, 556 (St. Catharina). Ghirlandaso. 557, Perugino. 558, Gio. Beüini. 559, Dom. Beccafumi. 560, Ghirlandajo. 561, Tommaso di Stesano (Giottino). 562, Filippo Lippi. 563, Leonardo da Vinci (?). 564, Lelio Drst. 565—570, spätere Italiener. 571, Guercino. 572, G. B. Moroni. 873, Garosalo. 574, And. del Sarto. 575, Fr. Francia. 576, Palma Vecchio (?). (Früher Rafael.) 577 (St. Nicolaus, Andreas und Johannes). Sebastian del Piomdo. 878, Correggio (?). 579, Innocenzo da Imola. 581, Rafael. (Für das eigene Bildniß gehalten; jenes des Bindo Altoviti ?. 583, Fr. Francia. 584, Rafael (Madonna della Tenda). 585, B. Mm. 586, Torbido del Moro. 587, Tizian. 588, Paris Kordone. 589, Iac. da Ponte Bassano. 590, Perugino. 591, Tizian. 592, Giulio Romano.

Corridor (m).

Zu diesem Gange führen aus jeder Abtheilung Thüren, welche aber verschlossen sind. Er enthält 25 Logen, in welchen die Geschichte der Malerei im Mittelalter dargestellt ist. Die Bilder sind nach den Entwürfen des P. v. Clemens v. Zimmermann, 8 Der Corridor ist 419' lang.

Oestliche Reihenfolge. Westliche Reihenfolge,

Erste Loggia

Erste Kuppel. Bund der Religion mit den Künsten; in der Mitte die Religion, umgeben v. der Musik, Malerei, Baukunst u. Bildhauerei; weiterhin David (hl. Dichtkunst), Salomo (kirchliche Baukunst), S. Lucas (religiöse Malerei), S. Cacilia (Kirchenmusik).

Lünette an der Rückwand. Der königliche Gründer des Gebäudes von seinem Genius in den Kreis der Dichter u. Künstler der Vor- u. Mitwelt geführt.

Lünette über der Eingangsthür. Zwei Löwen (das bayr. Wappenthier) tragen weibliche Gestalten, die Geschichtsmalerei (mit Palmzweigen) und die Bildniß-, Genre- u. Landschafts-Malerei (mit Kränzen).

Zweite Kuppel. Mittelbild: Clio mit Emblemen von Krieg und Frieden. 1. Bernhard von Clairvaux, das Kreuz predigend (1142); 2. Friedrich Barbarossa's Sieg bei Jconium.

Lünette. Gründung des Campo Santo in Pisa durch Giovanni Pisano (1238).

Kuppel. 1. Cimabue (1240 bis 1300) schaut den griechischen Malern zu; 2. wird einem von ihnen durch seinen Vater in die Lehre gegeben. Cornelius (1830—1840) von l. Gasse n u. A. in Fresco gemalt.

Loggia.

Kuppel. Die neben bemerkte Darstellung wiederholt sich in dieser Kuppel der westlichen Reihenfolge, um zu zeigen, daß Religion die Hauptgrundlage aller Kunstübung und Kunstentwickelung sei.

Lünette an der Rückwand. Der Genius des Lebens trägt die Kunst zu den Göttern empor. Die Grazien schmücken den Pegasus (dicht. Phantasie.)

Lünette über der Ausgangsthüre. Hier wiederholt sich die Darstellung der Eingangs-Lünette.

Loggia.

Kuppel. 1. Karl Martell's Sieg über die Sarazenen bei Tours (732); 2. Bonifacius predigt das Christenthum in Deutschland (725).

Lünette. Carl der Große unter Gelehrten, Barden und Künstlern.

Loggia.

Kuppel. 1. Heinrich der Bogelsteller umgibt die Städte mit Mauern; 2. Gerhard überreicht das Modell des Cölner Doms dem Bischof Conrad von Cöln.

Lünette. Cimabue's großes Altarbild: „Maria als Himmelskönigin," im Triumph nach der Kirche St. Maria Novella in Florenz getragen. Rechts: das Verschwinden der Nacht. Links: Aurora.

Vierte

Kuppel. 1. Cimabue findet den Hirtenknaben Giotto Schafe zeichnend; 2. Giotto (1276bis 1336) legt seine Malereien für die Peterskirche dem Papste vor.

Lünette. In der Mitte: Glaube, Liebe, Hoffnung. Rechts: Giotto begleitet den Papst Clemens V. nach Avignon. Links: Giotto malt die Kirche St. Chiara in Neapel, während ihn König Robert besucht.

Fünfte

Kuppel. Mitte: Aufnahme des Fra Angelico da Fi eso le (1387—1455) unter die Seligen.

Darunter: 1. Seine Einkleidung als Dominicanermönch; 2. er malt die Zellen des Klosters; 3. empfängt in einer Kapelle des Vatican, wo er malt, vom Papst Martin den Segen; 4. legt Cosmo de Medici den Plan zum Markuskloster vor. Dazwischen: die acht Seligpreisungen aus der Bergpredigt.

Lünette. Fiesole schlägt die ihm angebotene Bischofswürde von Florenz aus. Rechts und links Engel, welche den Garten der Kunst pflegen. Westliche Reihenfolge.

Lünette. Uebertragung des Kastens mit den Reliquien der hl. drei Könige von Mailand nach Cöln. Rechts: Märtyrertod des hl. Geryon; links: der der hl. Ursula.

Loggia.

Kuppel. 1. Dem Meister Stephan von Köln (um 1410) erscheintdie MutterGottes mit dem Kinde; 2. er stirbt in Armuth.

Lünette. Mittelbild dasselbe.

Rechts: Die Kreuztragung (Anspielung auf H. Holbein den Lltern); Links: die Stammtafel Christi von David u. Salomo bis Josua und Esra (Anspielung auf Barth. Zeitblom, um 1490).

Loggia.

Kuppel. Ein Engel reicht den beiden Brüdern Hubert und Johann van Eyck die Palme. Darunter ebenfalls zwischen den Seligpreisungen: 1. Hubert erfindet die Oelmalerei; 2. unterrichtet seine Geschwister Johann und Margaretha in der Kunst; 3. Johann lehrt den Antonello von Messina die Oelmalerei; 4. beide Brüder zeigen dem Herzog Philipp dem Guten ein Bild.

Lünette. Zwischen denselben Seitenbildern wie bei Fiesole, die Anbetung des Lammes in Bezug auf das Genter Altargemälde der Brüder van Eyck.

Oestliche Reihenfolge.

Sechste

Kuppel. In der Mitte: Leonardo, Rafael und M. Angelo. Darunter: 1. Masaccio(1401 bis 1443) legt seine Entwürfe zu den Fresken in St. Clemente zu Rom vor; 2. malt bei den Carmelitern in Florenz. Zwischenbilder: Der Tag (Beleuchtung) und die Nacht (Schatten im Gegensatz zum Licht).

Lünette. Links: die Ahnung, rechts: die Anschauung der Kunst.

Sieb ent«

Kuppel. Mittelbild: Bildniß des Pietro Perugin o (1446

bis 1524). Darunter: Die Frömmigkeit (pietas), Keuschheit (cstitas), Wahrhaftigkeit (veritas),

Beschaulichkeit (contemplatio).

Lünette. Perugino unterrichtet den jungen Rafael. Rechts und links der Friede und die Liebe.

Achte

Kuppel. Die Vorgänger und Zeitgenossen Rafaels: Mantegna, Dom. Ghirlandajo, Luc. Signorelli, A. del Sarto. Zwischenbilder: Geburt der Venus; Geburt der Minerva.

Lünette. Lucas Signorelli sieht Gestalten der Seligen seines jüngsten Gerichts.

Westliche Reihenfolge.

Loggia.

Kuppel. In der Mitte die drei Könige, den Stern schauend. Darunter: Hans Memling (1440 — 1509) apokalyptische Gestalten, die Engel des Zornes, des Gerichtes und Todes schauend und malend; 2. malt im Johannes-Hospital zu Brügge. Zwischenbilder: Stiftung des Osterlammes und des Abendmahls.

Lünette. Ahnung und Anschauung der Kunst.

Loggia.

Kuppel. Mittelbild: Bildniß des Joh. Schorrel (um 1520). In den darunter befindlichen Feldern wiederholen sich die Allegorien der Kuppel Perugino's.

Lünette. Lucas v. Ley- den (1494—1533) zeichnet noch auf seinem Sterbebette. Da- neben Liebe und Friede

Loggia.

Kuppel. 1. Die Madonna erscheint dem jüngerenH. Holbein (1498 — 1554); 2. Erasmus von Rotterdam gibt dem- selben ein Empfehlungsschreiben an Thomas Morus in England; 3. Holbein malt die Familie des Morus; 4. zeigt dem König

Heinrich VIII. seine Gemälde.

Lünette. Holbein malt den Todtentanz. Daneben tanzende Gruppen.

Oestliche Reihenfolge. Westliche Reihenfolge.

Neunte Loggia.

Kuppel. Mtttelbild: Der Sonnengott steigt über den Ocean empor. Darunter: 1. Leonardo da Vinci (1432 —1819) por- traitirt beim Schalle der Musik; 2. derselbe unter feinen Schülern.

Zwischenbilder: Die vier Temperamente: Bacchus und Ariadne (sanguinisches), Latona verwandelt die Bauern in Frösche (Phlegmatisches), Jupiter und Semele (cholerisches), Pluto mit Proserpina (melancholisches).

Lünette. 1. Leonardo als Kind von Minerva und den Grazien mit ihren Gaben überschüttet ; 2. stirbt in den Armen Franz I. zu St. Cloud.

Zehnte

Kuppel. Mittelb.:Correggio (1494—1534) unter seinen Schülern. Darunter vier Amoretten mit den Symbolen der Elemente: Adler (Feuer), Pfau (Lust) Delphin (Wasser), Löwe (Erde).

Lünette. Der Künstler, in Träumen versunken, umgeben von den Grazien und den Genien lyrischer Begeisterung und des Scherzes. Darüber: Die heilige Cacilia und die Entfesselung der Psyche.

Elfte

Kuppel. Mittelbild: Venezia. Darunter: 1. A. Dürer in der Werkstatt Giov. Bellini's in Venedig; 2. Gentile Bellini malt den Sul- Kuppel. Mittelbild: Christus. Darunter: 1. A. Dürer (1471—1528) kommt bei Wohlgemuth in die Lehre; 2. malt im Beisein Pirkheimers und seiner Frau. Zwischenbilder: Malerei, Kupferstecherei, Bildhauerei und Arithmetik (Kunstmitdem Richtscheit und dem Zirkel zu messen).

Lünette. 1. Kaiser Maximilian hält Dürer'n beim Malen die Leiter, welche zu wanken begann; 2. sein festlicher Empfang in Antwerpen.

Loggia.

Kuppel. Mittelbild landete Lorrain(1600—1682) beim Sonnenuntergang, nebst Amor, Psyche, Zephir. Dar- unter die vier Elemente.

Lünette. Rembrandt (1606-1674) malt. Phantasus aus der Chimara leuchtet ihm mit der Blendlaterne; hinter ihm tiefe Nacht. Darüber: ein Genius mit dem Senkblei u. ein anderer, auf d. Phönix sich aufschwingend.

Loggia.

Kuppel. Mittelbild: Amor auf dem Schwan. Darunter: 1. ! Apoll u. Minerva schützen Niclaus Poussin (1594-1665)vor den Furien des Neides und de tan in Constantinopel. Zwischenbilder: Die Geburt der Venus und der Argonautenzug.

Lünette. Mittelbild: Diana von Ephesus. Rechts: Kaiser Carl V. hebt dem Tizian (1477 bis 1576), der ihn malt, einen Pinsel auf. Links: Giulio Romano u. andere berühmte Künstler besuchen Tizian.

Zwölfte Loggia.

Kuppel. Mittelbild: Malerei, Bildhauerei und Baukunst.

Darunter:!.Michael Angelo (1474—1563) malt in der Sixtina; Julius II. steigt zu ihm empor; 2. arbeitet an der Bildsäule des Moses. Dazwischen: die beiden allegorischen Darstellungen der geistigen und der sinnlichen Stärke des Künstlers.

Lünette. Michel Angelo als

Baumeister; neben ihm das Modell der Kuppel von St. Peter.

Rechts die christliche, links die klassische Poesie.

Dreizehnte Loggia.

In der Mitte der gesummten Reihenfolge.

Kuppel. Mittelbild: Maria mit dem Kinde, verehrt von Rafael. Darunter: 1. Rafael (1483—1520) als Knabe in der Werkstatt seines Vaters; 2. kommt zu Perugino in die Lehre; 3. legt dem Papst Julius II. Zeichnungen vor; 4. malt mit seinen Schülern al fresco.

Lünette. Rafaels Tod. Zu den Füßen des Leichnams Papst Leo X. und Cardinal Bembo, die Fornarina wirft sich über ihn; Giul. Romano, L. Penni, Marc. Anton trauernd dabei.

Eifersucht. 2. Poussin unter seinen Schülern. Zwischenbilder: wie in der östlichen Reihenfolge.

Lünette. Mittelbild dasselbe.

Rechts: E. LeSueur(1617— 1655) malt bei nächtlicher Weile; Psyche leuchtet ihm. Links: Derselbe malt in der Karthause zu Paris das Leben des hl. Bruno.

Kuppel. Mittelbild: Die Kunst enthüllt das Bild der Göttin zu Sais in Gegenwart des Rheins und der Mosel.

Darunter: zwischen denselben Allegorien: 1. P. P. Rubens (1577 — 1640) wird vor der Staffelei von der Göttin des Uebersiusses mit Gaben überschüttet; 2. zeigt der Maria von Medicis seine Entwürfe zu dem Palais Luxembourg.

Lünette. Rubens als Maler und Gesandter bei Carl I. von England. Rechts ein Bacchanal, links Prometheus, dem Zeus das Feuer entwendend.

Die Alte Pinakothek ( anhören?/i) ist ein 1836 eröffnetes Kunstmuseum im Kunstareal München („Pinakothek“, von griechisch pínax (Genitiv: pinakos), „Gemälde“ und thēkē, „Speicher“, „Aufbewahrungsort“). Sie stellt unter anderem Gemälde von Malern des Mittelalters bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts aus und ist eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt. Die Bestände sind Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Gegenüber der Alten Pinakothek befindet sich die Neue Pinakothek mit Werken des späten 18., des gesamten 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Neben der Pinakothek der Moderne und dem Museum Brandhorst mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts sowie dem Türkentor und weiteren Einrichtungen bilden sie zusammen das Kunstareal.

Dieser Text basiert auf dem Artikel Alte_Pinakothek aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.