Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Umgebungssuche

9. 10 1850 - Bei strahlendem Sonnenschein wird die Bavaria enthüllt

München-Theresienwiese * Bei strahlendem Sonnenschein kann die Bavaria enthüllt werden. Die Münchner Neuesten Nachrichten beschreiben das Ereignis wie folgt: „In ehrfurchtsvoller Haltung umstanden Tausend und Tausende den gefeierten König Ludwig, dem Momente harrend, der dessen großartige Schöpfung dem Volke vor Augen stellen sollte.

Ein Zeichen - und eine Bretterwand von circa 70 Fuß Höhe und 40 Fuß Breite stürzt in einem Stück unter dem Donner der Kanonen über den Berg, ein zweiter Wink, und die zu beiden Seiten derselben befindlichen Bretterwände stürzen weiters krachend zusammen und ,Bavaria‘, das Sinnbild des bayer. Vaterlandes, stand vom schönsten Sonnenlichte beleuchtet vor den Augen der staunenden Volksmenge, welche in endlosen Jubelruf ausbrach.“

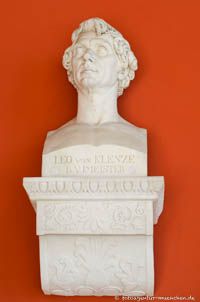

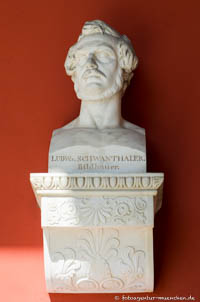

Gegossen wurde die Bavaria in der Königlichen Erzgießerei unter Ferdinand von Miller. Der Entwurf für die Statue stammt von Ludwig von Schwanthaler. Von der Sohle zum Scheitel misst die Bavaria 15,78 Meter, bis zum Kranz 18,1 Meter, und vom Sockel sind es gar 30 Meter. Es ist damals das größte erzene Standbild der Welt. Alleine das Erzgewicht beträgt 1.438,66 Zentner. Über 126 Stufen kann man der monumentalen Frau im Inneren bis in den Kopf steigen.

1935 - Eine riesige Kongresshalle statt der Ruhmeshalle und der Bavaria

München-Theresienwiese * Georg W. Buchner plant die Beseitigung der Ruhmeshalle und der Bavaria. Statt dessen hätte sich an der Theresienhöhe eine riesige Kongresshalle erhoben.

9 1893 - Carl Gabriel zeigt seine „Wachsfiguren“ auf dem „Oktoberfest“

München-Theresienwiese * Carl Gabriel zeigt erstmals seine „Wachsfigurenausstellung“ auf dem „Oktoberfest“.

4. 10 2015 - Das Oktoberfest 2015 endet

München-Theresienwiese * Das Oktoberfest 2015 endet. Das Fazit lautet:

- In 16 Tagen besuchten 5,9 (6,3) Millionen Besucher die Wiesn, davon kamen 535.000 (570.000) Gäste auf die Oide Wiesn. Der Konsum und damit die Umsätze waren zum Teil rückläufig. (Zahlen in Klammer = 2014.)

- 7,3 (7,7) Millionen Mass Wiesnbier wurden getrunken.

- 114 (112) Ochsen wurden in der Ochsenbraterei verzehrt.

- Insgesamt wurden 1.191 (1.290) Straftaten bei der Polizei angezeigt.

- 372 (398) Körperverletzungen wurden von der Polizei registriert.

- Die Polizeistatistik weist 47 (36) Masskrugschlägereien aus.

- 3.312 (3.617) Hilfeleistungen mussten die Sanitäter und Ärzte leisten.

- 628 (681) Wiesn-Besucher mussten wegen Alkoholvergiftungen medizinisch überwacht werden.

- 121 (150) Mal musste der U-Bahnhof Theresienwiese gesperrt werden.

- 110.000 (112.000) gestohlene Masskrüge werden den Besuchern wieder abgenommen.

- 2.948 (3.646) Fundstücke wurden im Wiesn-Fundbüro abgegeben.

- Wasserverbrauch: 120.000 (115.000) Kubikmeter

- Gasverbrauch: 220.000 (220.000) Kubikmeter

- Stromverbrauch: 2,89 (2,98) Millionen Kilowattstunden

7 1882 - Auf der „Theresienwiese“ findet das „VII. Deutsche Bundesschießen“ statt

München-Theresienwiese * Auf der „Theresienwiese“ findet das „VII. Deutsche Bundesschießen“ statt.

8. 10 1820 - Auf dem Oktoberfest ist das erste Feuerwerk zu sehen

München-Theresienwiese * Ein Augsburger Pyrotechniker brennt auf dem Oktoberfest das erste Feuerwerk ab.

17. 10 1810 - Das erste Oktoberfest beginnt mit einem Pferderennen

München * An diesem Mittwoch, es ist ein milder Herbstag mit hellblauem Himmel, wird nochmals eine breite Bevölkerungsschicht in die Feierlichkeiten um die Kronprinzenhochzeit einbezogen, nachdem die zuvor abgehaltenen Opernaufführungen und Bälle nur einem kleinen ausgesuchten Kreis geladener Gäste vorbehalten waren.

Diese Festveranstaltungen wurden vom Staat ausgerichtet und finanziert. Doch angesichts von Kriegszeiten und leeren Staatskassen hält sich der sonst bei Fürstenhochzeiten übliche Glanz und Glamour in Grenzen. Und da im Jahr 1808 die städtische Selbstverwaltung abgeschafft worden ist, verfügt München über kein Vermögen, aus dem sie einen eigenen Beitrag zu den Feierlichkeiten hätte leisten können.

Dankbar überlässt man deshalb die Ausrichtung der Feier der gehobenen Bürgerschaft, die dazu in der Lage ist und die die eigentliche Volksbelustigung, ein als Huldigung gedachtes Pferderennen, das in der Tradition des Scharlachrennens steht, durchführen kann.

Es ist der Kavallerie-Major der Nationalgarde 3. Klasse, der Bankier Andreas Michael Edler von Dall’Armi, der im Namen der Nationalgarde, also des Bürgermilitärs, ein Schreiben an den König richtet, in dem er bittet, eine solche Veranstaltung ausrichten zu dürfen. Das Pferderennen soll den Abschluss, aber zugleich auch den Höhepunkt der Feierlichkeiten um die Kronprinzenhochzeit bilden.

7. 11 1918 - Es lebe die Revolution !

München-Theresienwiese * Kurt Eisner spricht zur gleichen Zeit am anderen Ende der Theresienwiese - unterhalb vom Hackerbräu. Die Demonstranten haben rote Fahnen, Tafeln und Plakate mitgebracht. Ihre Revolutionsbereitschaft demonstrieren die anwesenden Matrosen und Soldaten auch dadurch, dass sie die Reichskokarden von ihren Mützen genommen haben.

Was nach dem Abmarsch der Mehrheitssozialisten und der Gewerkschafter passiert, schildert Felix Fechenbach so: „Drei Redner sprachen an dieser Stelle.

- Zuerst Kurt Eisner, kurz und bündig. Es sei jahrelang geredet worden, man müsse jetzt handeln!

- Der Bauernführer Ludwig Gandorfer verspricht, dass das Landvolk die Arbeiter nicht im Stiche lassen werde.

- Dann trete ich vor in Uniform, die rote Fahne in der Hand, erinnere daran, dass die Soldaten in den Kasernen zurückgehalten werden.

- Und dann: ‚Soldaten! Auf in die Kasernen! Befreien wir unsere Kameraden! Es lebe die Revolution‘. Das war das Signal.“

11. 12 2014 - Die Ermittlungen zum Oktoberfest-Attentat werden wieder aufgenommen

München * Generalbundesanwalt Harald Range nimmt - 34 Jahre nach dem Oktoberfest-Attentat - die Ermittlungen offiziell wieder auf. Eine neue Zeugin hatte sich bei dem Münchner Anwalt Werner Dietrich gemeldet. Ihre Aussage war ausschlaggebend für die Wiederaufnahme des Verfahrens.

Dietrich hatte in den vergangenen Jahrzehnten mehrere Wiederaufnahme-Anträge gestellt. Der Dritte war jetzt erfolgreich. „Die Ermittlungen fangen jetzt wieder ganz am Anfang an“. Mit den Ermittlungen hat der Karlsruher Generalbundesanwalt das Bayerische Landeskriminalamt beauftragt. Ob das die richtige Entscheidung ist, muss die Zukunft klären.

Feuerwehrhaus

Erstellung: 0Ausstellungspark

Erstellung: 0Boandlkramerei

Erstellung: 0Schützenlisl

Erstellung: 0Deutsches Museum - Verkehrszentrum

Erstellung: 0Bavariabrücke

Erstellung: 0Bavariabrücke

Erstellung: 1895U-Bahnhof Theresienwiese

Erstellung: 1984Schützen-Festzelt

Erstellung: 0Festzelt Tradition

Erstellung: 0Museumszelt

Erstellung: 0Käfer Wiesn-Schänke

Erstellung: 0Paulaner-Festzelt (Winzerer Fähndl)

Erstellung: 0Schottenhamel-Festhalle

Erstellung: 0Ehem. Bahnwärterhaus

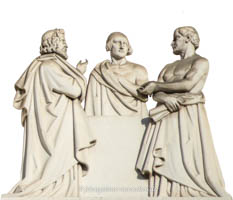

Erstellung: 1860Figurengruppe

Erstellung: 1931| Straße | Name | von | bis | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 0.55 | Kraelerstraße 4 | Endres Fritz | |||

| 0.63 | Geroltstraße 24 | Zott Josef | |||

| 0.65 | Lipowskystraße 24 | Seifert Albert | |||

| 0.65 | Lipowskystraße 26 | Meissner Ernst | |||

| 0.68 | Lipowskystraße 30 | Schoyerer Josef | |||

| 0.72 | Gollierstraße 49 | Kühn August | |||

| 0.81 | Lindwurmstraße 195 | Gasthaus zum bayerischen Herkules | 1879 | ||

| 0.87 | Hermann-Schmid-Straße 5 | Krankenheim der Israelitischen Kultusgemeinde | 1942 | ||

| 1.00 | Bavariaring 10 | Seidl Emanuel von |