Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Ruhmeshalle

| Name | Ruhmeshalle |

| Architekt | Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 8. Schwanthalerhöhe |

| Stadtbezirksteil | Schwanthalerhöhe |

| Straße | Theresienhöhe 16 |

| Jahr Baubeginn | 1843 |

| Jahr Fertigstellung | 1853 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Suchbegriffe | Ruhmeshalle |

Bildrechte:

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

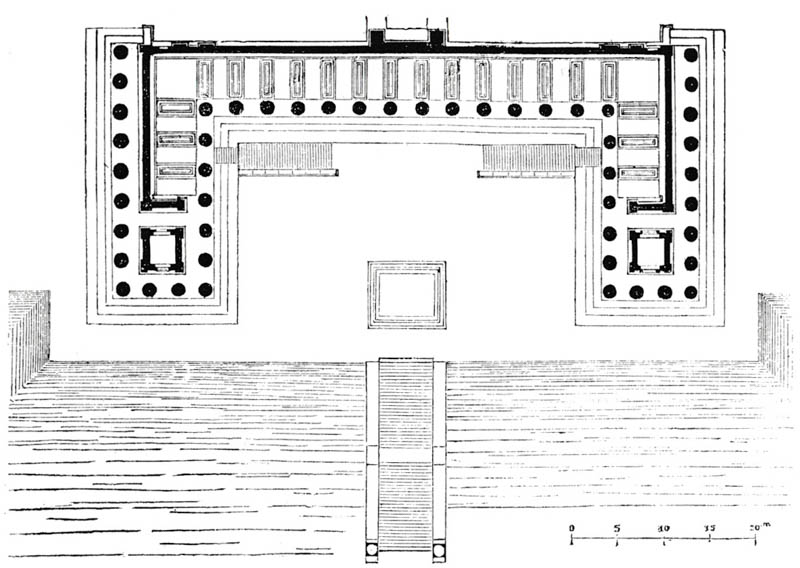

dreiflügelige, dorische Ruhmeshalle mit Büsten verdienter Bayern, 1843-53 von Leo von Klenze. Die umgebenden gärtnerischen Anlagen zur originalen Konzeption gehörig.

Quellen

Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Ruhmeshalle auf der Theresienhöhe. Ein Lieblingsgedanke König Ludwigs I. in seiner letzten Regierungszeit war die Errichtung der Ruhmeshalle mit der Bavaria, womit er dem engern Vaterland eine ähnliche Verherrlichung bereiten wollte, wie er sie dem weitem durch die Walhalla bei Regensburg und gleichzeitig durch die Befreiungshalle bei Kelheim geschaffen hatte.

Die Anlage besteht demnach aus den 2 Hauptteilen: der eigentlichen Ruhmeshalle für die Büsten der verdienten Männer und dem Erzstandbild der Bavaria, der Allegorie des Bayernlandes, von der Ruhmeshalle umschlossen. Dieser Monumentalbau, im dorischen Stil aus marmorartigem Untersbergkalkstein 1843—53 errichtet, gehört zu den besten Werken Klenzes. Er besitzt eine Länge von 67 m und bildet nach vorn einen Hallengang mit 20 Säulen, während die beiden 30 m weit rechtwinklich vortretenden Flügel in Form einer viersäuligen Tempelfront abschließen. Jede der 48 Säulen ist 7 m hoch und kanneliert. Die Giebelfelder sind mit den liegenden weiblichen Allegorien der 4 Volkerstämme des Landes (Bayern, Pfälzer, Schwaben und Franken) geschmückt. Von den 94 Metopen des Frieses sind 44 mit Siegesgöttinnen und 50 mit Szenen aus der Kulturgeschichte des Landes geziert, die Pflege der Religion, Wissenschaft, Industrie, des Handels, Ackerbaues und der Kunst darstellend.

In der Halle selbst ruhen, wie bei der Walhalla, in mehreren Reihen auf Steinsolen die 80 überlegensgroßen Marmorbüsten von Männern, die — wenn auch nicht Bayern von Geburt — seit dem 15. Jahrh. zur Verherrlichung des in der Bavaria personifizierten Bayerlandes beigetragen haben.

Die Bavaria selbst, zu der eine Freitreppe von 48 Stufen führt, „verdient [nach Seher] den Ruhm einer Art von Weltwunder wenigstens in technischer Beziehung“. An der Rückseite des Marmorpostamentes führt eine Bronzetüre ins Innere; auf 66 Steinstufen gelangt man bis in die Kniehöhe der Gestalt, von da auf einer eisernen Wendeltreppe mit 60 Stufen bis in den Kopf, in welchem Sitzplätze für 5 Personen sind. Das Gesicht mißt in der Länge 1,53 m und der Zeigefinger 92 cm (ein bronzenes Duplikat der beiden Vorderglieder des kleinen Fingers hat Ferd. v. Miller jun. unter andern auch dem k. Studentenverein Ottonia als dreiliterigen Humpen dediziert). Die Inschrift im Kopfe, durch dessen beide Augen man Umschau halten kann im Bayerland bis zur blauen Alpenkette (vom Wendelstein bis zur Benediktinenwand) meldet: „Dieser Koloß, von Ludwig I., König von Bayern errichtet, ist erfunden und modelliert von Schwanthaler und in den Jahren 1844—50 in Erz gegossen und aufgestellt von Ferdinand Miller“. Das Standbild ist als Schutzherrin des Landes gedacht; die jugendliche Frauengestalt hält mit Beziehung auf die Ruhmeshalle als Symbol des Ruhmes in der hoch erhobenen Linken einen Eichenkranz, in der Rechten das kurze, laubum- kränzte Schwert; das in großartigem Faltenwurf fallende Gewand ist von einem zottigen Bärenpelz bedeckt, der von der linken Schulter über die Brust zieht und um die Lenden geschlungen ist; das prächtige Haar wallt in mächtigen Strähnen über den Nacken. An die Bavaria schmiegt sich in sitzender Stellung der Löwe an, zugleich bayerisches Wappentier und Sinnbild von Bayerns Kraft und Adel. Der Guß dieses Erzkolosses gestaltete sich sehr schwierig; denn es mußte zu den einzelnen Gußstücken eine doppelt größere Maße als je vorher auf einmal geschmolzen werden. Der Guß des Löwen mißlang; und Ferdinand Miller, der an Stelle seines Onkels Stiglmayer Inspektor der von König Ludwig I. gegründeten Erzgießerei war, wurde ganz entmutigt und gab seiner großen Besorgnis beim Besuch des Königs Ausdruck. Da nahm der König den Arm des Meisters und überhäufte ihn, während er mit ihm auf- und abging, mit den eindringlichsten Vorstellungen: „Denken Sie an den Koloß von Rhodus, dann an Lysippus, welchem Alexander der Große zum Siegesdenkmal am Granikus 25 Reiterstandbilder nebst 9 kolossalen Statuen auf einmal zu machen übertrug. Das waren auch nur schwache Menschen wie Sie; dafür bleibt dann Ihr Ruhm unsterblich!“ Dadurch ermutigt, begann Miller von neuem, und unter unsäglichen Anstrengungen kam das Werk glücklich Zustande. Zur Hebung des Kopfstückes aus der Gußgrube war in der Ferdinand Millerschen Erzgießerei ein eigenartiges Fest veranstaltet worden, dem sogar der König selbst, stolz auf seinen weltberühmten Münchner Meister, beiwohnte zugleich mit seinem Sohne Otto, dem König von Griechenland, seiner Schwester, der Kaiserin-Witwe Karolina von Oesterreich, seiner Tochter, der Großherzogin Mathilde von Darmstadt, und seiner Gemahlin, der Königin Therese (Wilhelm, Kaulbach verewigte diesen feierlichen Moment in einem seiner Fresken an der Neuen Pinakothek [vgl. unsere bezügliche Abbildung]). Der Meister steckte, wie er selbst erzählte (s. Feldigl, „Ein deutscher Meister“, C. Seyfried-München), als das Stück noch in der Grube ruhte, insgeheim 30 Arbeiter in den Kopf und stellte — um zu beweisen, daß er bei der Hebung das Leben seiner Arbeiter nicht gefährde, seine beiden Söhnchen, Fritz und Ferdinand, zu ihnen hinein. Als der Kopf etwa 1 m über der Oberfläche schwebte, wurde er mit bengalischem Feuer beleuchtet, und seine Insassen brachten auf den König ein schallendes „Hoch“ aus, das sich aber ganz unheimlich anhörte. Neugierig frug der König, wer denn das wäre? „Das sind Leute, die mir bei diesem Guß geholfen haben und im Kopfe stehen“. „So lassen Sie doch dieselben heraus!“ befahl der König belustigt. Ich legte, erzählt Miller weiter, eine Leiter an den in der Luft schwebenden Kopf. Zuerst erschien Fritz, machte seine artige Verbeugung und stieg dann die Leiter herunter; Ferdinand tat ebenso. Die Damen waren entzückt über die zwei mutigen Knaben. Dann kam ein Arbeiter nach dem andern und stellten sich in Reih und Glied auf. Das Staunen des Königs wuchs, so oft ein neuer Mann überraschend auftauchte. Er zählte sie alle und rief immer: „Therese, noch einerl“ Als es aber über 20 ging, nahm er mich beim Arm und sagte mir ins Ohr: „Man merkt gar nichts! Wie machen Sie es denn, daß Sie immer neue Leute in den Kopf, der doch in der Luft schwebt, bringen?“ „Sie waren alle darin!“, sagte ich. „Ah bah!“ machte der König, schüttelte den Kopf und ging wieder in neues Staunen über. „Gesehen! Gesehen! Und doch unglaublich !“ rief er aus und sehr gnädig und vergnügt verließen die hohen Herrschaften die Gießerei. — Die Figur selbst ist aus 1560 Zentnern Metall (von türkischen Kanonen, die nach der Seeschlacht von Navara aus dem Meeresgrund gehoben wurden) gegossen worden. Sie mißt vom Sockel bis zum Scheitel 15,77 m, bis zum obersten Blatt des Kranzes, den ihre Riesenhand zum Himmel hält, aber 18,1 m, und vom Erdboden bis zum Kranzschluß volle 30 m. Wohl übertrifft die Gesamthöhe des Niederwalddenkmals der Germania (übrigens auch von Miller) die Bavaria noch um 5*/2 m; aber die Germania selbst mißt nur 10‘/2 m. Die Ruhmeshalle um die Bavaria wurde erst 1853 vollendet 1). Ludwig I. zahlte 1174000 fl. für das Werk [B 06, HR, JW, Rb].

*) Bei deren Einweihung anläßlich des Oktoberfestes auf der Theresienwiese veranstalteten die Zünfte Münchens einen großartigen Umzug mit Festwägen. Der Wagen der Bierbrauer hielt vor dem Königszelt, und König Ludwig tat den Ehrentrunk mit gutem Schluck und der königlichen Anerkennung: „Wer einmal bayerisches Bier getrunken hat, dem schmeckt kein andres mehr!“

Die Bavaria mit der bayrischen Ruhmeshalle

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieses grossartige nach Klenze’s Entwurf errichtete Monument von imposantester Gesammtwirkung erhebt sich im Südwesten von München auf dem Isarhochufer, das die Theresienwiese auf der Westseite begränzt. Der Platz ist glücklich gewählt und empfahl sich in mehrfacher Beziehung. Einmal wurde durch die erhöhte Stellung eine bedeutendere Wirkung erzielt und ausserdem ist die Theresienwiese der Schauplatz für das alljährlich im Oktober gefeierte landwirtschaftliche Volksfest, wobei gegenwärtig weit über 100,000 Menschen zusammenzustruömen pflegen. Zu beklagen ist nur, dass Wettrennen und Preisevertheilung, welche dabei stattzufinden pflegen, mit dem Monument nicht mehr in Zusammenhang gebracht werden können, da die Wirkung erst recht bedeutend wäre , wenn sich das Fest buchstäblich zu den Füssen der Bavaria vollziehen würde.

Die Gesammtanlage besteht aus 2 Haupttheilen, aus dem Standbilde der Bavaria selbst und aus der Ruhmeshalle, welche jenes hufeisenförmig umschliesst. Eine grossartige Treppenanlage stellt die Verbindung mit der Theresienwiese her und rückwärts schliesst sich eine Parkanlage an. Der Bau begann im Jahre 1843 und im Jahre 1853 wurde das Ganze vollendet.

Der Koloss der Bavaria ist nach Schwanthaler’s Modell von Ferd. v. Miller in Erz gegossen und aufgestellt. Das circa 9 M. hohe Postament ist aus Granitmarmor (einem granitähnlichen Kalkstein) hergestellt. Die Figur selbst ist 16,4 M.. bis zur Spitze des erhobenen Kranzes 19,3 hoch. Sie ist gedacht als des Landes Schutzgottheit, den Löwen als Sinnbild von Adel und Kraft an der Seite. Im Inneren des Piedestals und der Figur selbst ist eine

Treppe angelegt, die bis zum Kopf hinaufführt. In diesem sind 2 Ruhebänke angebracht, worauf 6 Personen Platz haben. Durch mehrere kleine Oeffnungen hat man eine weite Aussicht auf die Stadt und das bayerische Hochgebirge. Im Ganzen wurden 1560 Centner Metall zum Guss verwendet. Die Gesammtkosten der Statue (ohne Piedestal) belaufen sich auf 233,000 fl.

Die Ruhmeshalle bildet ein auf einer Seite — gegen die Bavaria — offenes Rechteck dorischen Styles. Dio l ngere Rückseite hat eine Ausdehnung von circa 67 M. und bildet nach vorn eine Halle von 20 Säulen. Die beiden Flügel sind nach aussen 30.C M. lang und bilden hier eine Halle von 9 Säulen. Gegen den Hof haben die Flügel 3 Säulen und schliessen auf der Schmalseite mit einer 4 säuligen Tempelfronte ab. Der offene Hof ist 35 M. lang und 19 M. tief. Der Säulenbau steht auf einem 4,30 hohen nach rückwärts niedriger werdenden Unterbau. Die Säulen sind circa 7 M. hoch bei 1,65 M. unterem Durchmesser. Die Giebelfelder sind mit den allegorischen Gesalten von Bayern, Pfalz, Schwaben und Franken geschmückt. Der Fries hat 94 Metopen, von denen 44 mit Victorien und 50 mit Momenten aus der Kulturgeschichte Bayerns ausgestattet sind, sämmtliche aus dem Atelier Schwanthalers hervorgegangen. — Auf der Rückwand der Säulenhalle stehen in mehreren Reihen auf Consolen die Büsten hervorragender Bayern, angefangen von Agricola, Schongauer, Beheim, Kraff't etc. bis auf Platen, Jean Paul, Gärtner, Schwanthaler, Rottmann, Schelling etc. Der gesammte Bau ist aus weissem Untersberger Kalkstein in sorgfältigster Ausführung hergestellt.

Die bayerische Ruhmeshalle

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die bayerische Ruhmeshalle mit der Bavaria auf der Sendlinger Anhöhe wurde im Auftrage des Königs Ludwig I. von L. v. Klenze im dorischen Style erbaut. Der Grundstein wurde am 15. Oktober 1843 gelegt, und am 9. Oktober 1850 die Bavaria enthüllt. Die auf einem 15' hohen Sockel aufgeführte offene Säulenhalle aus Untersberger Marmor ist 230' lang, während jeder Flügel nur 105' hat. Die Höhe (ohne Sockel) beträgt 45', und jede der 48 Säulen ist 24' hoch. Auf den Giebeln stehen Akroterien, am Dache Stirn- und Firstziegel. In den Giebelfeldern sind je zwei liegende weibliche Gestalten von L. v. Schwanthaler, welche durch ihre Attribute die vier Hauptstämme Bayerns verstellen. Der Fries hat 92 Metopen, wovon 44.mit Mktorien, 48 mit Darstellungen aus der Kulturgeschichte Bayerns nach Schwauthaler's Reliefs in Marmor geschmückt sind. In der Halle stehen auf Sockeln und auf Consolen über lebensgroße Marmorbüsten von berühmten Mannern, welche innerhalb des heutigen Bayerns gelebt haben. lieber der Bronze-Thüre auf der Rückseite des Piedestals der Bavaria gibt eine Inschrift die Intention des Königs u. die Zeit der Entstehung an:

Als Anerkennung bayerischen Verdienstes und Ruhmes ward diese Halle errichtet von Ludwig I. König von Bayern. Ihr Erfinder und Erbauer war L. v. Klenze. Begonnen den 15. Oktober 1843, vollendet den 15. Oktobcr 1853.

In der Mitte des von der Halle eingeschlosseuen Hofraumes steht der Coloß der Bavaria auf einem Sockel von 30 Fuß Höhe. Er ist mit der Plinthe 56 Fuß hoch, bis zur Spitze des erhobenen Kranzes zählt man aber 66 Fuß. Im Inneren des Kopfes ist die Inschrift:

Dieser Koloß, von Ludwig I. von Bayern errichtet, ist erfunden und modellirt von Ludwig von Schwanthaler, und wurde in den Jahren von 1844 bis 1850 in Erz gegossen und ausgestellt von Ferdinand Miller.

Am 11. September 1844 wurde der Kopf in Erz gegossen, und am 11. Oktober 1845 schlug Miller zum Guße des Bruststückes den Zapfen ein. Zu diesem wurden 380 Centner Erz in den Ofen geworfen. Im Ganzen sind aber 1560 Centner Erz verwendet. Die Statue ist unten % Zoll und oben Zoll stark. Trotz der kolossalen Größe verschwindet aber von unten auf die Größe des Kopfes. Ehe er am 7. August 1850 aufgezogen wurde, stiegen vor aller Augen 31 Personen, darunter zwei Knaben, aus demselben hervor. Durch das Piedestal führen 66 Stufen in die Figur, und in letzterer reicht eine gußeiserne Treppe von 48 Fuß Höhe in den Kopf, wo zwei Ruhebänke angebracht sind, und Oeffnungen im Kranze und im Haare, durch die man eine herrliche Aussicht genießt. Die Gesammtkosten für die Herstellung der Bavaria (ohne Piedestal) beliefen sich auf 233,000 fl. Schwanthaler erhielt davon 23,300 fl. Das Metall kostete 93,600 fl. Zur Herstellung des Gußes war ein Anbau an die Erzgießerei nothwendig, wie aus der Vignette an der betreffenden Stelle zu ersehen ist. jBei G. Franz erschienen: Bavaria, Riesenstandbild aus Erz vor der Ruhmeshalle, von Pangkofer, mit Lebensbeschreibung der in Büste ausgestellten Bayern, 1834. 2. Ausl. 36 kr. Ansichten der Bavaria und der Ruhmeshalle in verschiedener Größe zu 12 und 24 kr. Lebensbeschreibungen der berühmten Männer (72), von vr. Rudhart. 1834, 8. Die ausführlichsten Daten gibt jedoch das Taschenbuch für vaterländische Geschichte, gegründet von Hormayr, fortgesetzt von Rudhart.