Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Straßenverzeichnis

Historisch belastete Straßennamen

Agnes-Miegel-Straße(Miegel Agnes)

(13. Bogenhausen)

Agnes Miegel war eine bekannte deutsche Dichterin, die jedoch eine problematische Rolle im Nationalsozialismus spielte. Sie trat 1933 in die NSDAP ein, verfasste nationalsozialistische Lyrik und lobte Adolf Hitler in ihren Werken. Ihre Dichtung diente teilweise der NS-Propaganda, insbesondere durch nationalistische und völkische Themen. Nach 1945 wurde sie zunächst mit Publikationsverbot belegt, eine kritische Auseinandersetzung mit ihrer politischen Haltung blieb jedoch aus. Ihr literarisches Erbe ist deshalb bis heute umstritten und wird kontrovers diskutiert.

Alois-Wunder-Straße(Wunder Alois)

(21. Pasing-Obermenzing)

Alois Wunder, von 1914 bis 1938 Oberbürgermeister von Pasing, trat 1933 der NSDAP bei und unterstützte das NS-Regime aktiv. Er hielt Lobreden auf Adolf Hitler und war Mitglied in mehreren nationalsozialistischen Organisationen, darunter der SS und dem NS-Rechtswahrerbund. Während seiner Amtszeit zeigte er Gleichgültigkeit gegenüber der Verhaftung politischer Gegner durch die Nationalsozialisten. Diese Verstrickungen werfen ein kritisches Licht auf sein Wirken während des Dritten Reiches.

Bestelmeyerstraße(Bestelmeyer German)

(19. Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln)

German Bestelmeyer war ein einflussreicher Architekt, der sich offen mit dem Nationalsozialismus identifizierte. Ab 1933 unterstützte er aktiv die NS-Ideologie und wurde 1934 Präsident der Reichskammer der bildenden Künste. Er propagierte eine nationalsozialistisch geprägte Baukunst, lehnte moderne Architektur als „undeutsch“ ab und diffamierte jüdische Architekten. Bestelmeyer plante mehrere Monumentalbauten im Sinne der NS-Ästhetik. Seine enge Verbindung zum Regime und seine ideologische Haltung machen ihn zu einem Mitgestalter der nationalsozialistischen Kulturpolitik und belasten sein künstlerisches Erbe erheblich.

Bonselsstraße(Bonsels Waldemar)

(13. Bogenhausen)

Waldemar Bonsels, bekannt als Autor von Die Biene Maja, zeigte während der NS-Zeit eine problematische Haltung. Er sympathisierte offen mit dem Nationalsozialismus, trat 1933 der Reichsschrifttumskammer bei und veröffentlichte Texte mit antisemitischen Tendenzen. In seinen späteren Schriften äußerte er sich abfällig über das Judentum und unterstützte die völkische Ideologie. Bonsels’ Werk wurde von den Nationalsozialisten geschätzt und verbreitet. Diese ideologische Nähe zum Regime überschattet seine literarische Bedeutung und bleibt bis heute kritikwürdig.

Brundageplatz(Brundage Avery)

(11. Milbertshofen-Am Hart)

Avery Brundage, langjähriger Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), wird für seine Haltung gegenüber totalitären Regimen stark kritisiert. Er verteidigte die Ausrichtung der Olympischen Spiele 1936 im nationalsozialistischen Deutschland und verharmloste die antisemitische Politik des NS-Regimes. Später zeigte er auch Nachsicht gegenüber autoritären Staaten wie der Sowjetunion oder China. Brundage vertrat zudem sexistische und rassistische Ansichten, sprach sich gegen die Professionalisierung des Sports aus und verdrängte politische Missstände zugunsten eines „unpolitischen“ Olympiagedankens.

Butenandtstraße(Butenandt Adolf)

(20. Hadern)

Adolf Butenandt, Nobelpreisträger für Chemie, war während der NS-Zeit wissenschaftlich und institutionell in das Regime eingebunden. Er trat 1936 der NSDAP bei und war Präsident der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die in Rüstungs- und Menschenversuche involviert war. Butenandt profitierte von der NS-Forschungspolitik und arbeitete an kriegsrelevanten Projekten mit. Eine kritische Distanz zum Regime ließ er vermissen. Nach 1945 setzte er seine Karriere ungebrochen fort, ohne sich öffentlich mit seiner Rolle im Nationalsozialismus auseinanderzusetzen – was sein wissenschaftliches Erbe belastet.

Cosimastraße(Wagner Cosima)

(13. Bogenhausen)

Cosima Wagner, Ehefrau Richard Wagners und Leiterin der Bayreuther Festspiele, spielte eine zentrale Rolle in der ideologischen Ausrichtung des Wagner-Kults. Sie vertrat völkisch-nationalistische und antisemitische Ansichten, die sie in Bayreuth fest verankerte. Cosima pflegte enge Kontakte zu antisemitischen Kreisen und trug zur Verklärung Richard Wagners als deutschnationaler Prophet bei. Ihre ablehnende Haltung gegenüber Juden und ihre ideologische Strenge machten Bayreuth zu einem frühen geistigen Zentrum nationalistischer Gesinnung, das später vom Nationalsozialismus aufgegriffen wurde.

Deikestraße(Deike Walter)

(15. Trudering-Riem)

Walter Deike, geboren 1894 in Magdeburg, war Kunstgewerbezeichner in München und Mitglied der antisemitischen Thule-Gesellschaft. Diese Vereinigung förderte völkisch-nationalistische Ideologien und verwendete bereits vor den Nationalsozialisten das Hakenkreuz als Symbol. Deike wurde am 30. April 1919 während der Münchner Räterepublik von revolutionären Kräften gefangen genommen und zusammen mit anderen Mitgliedern der Thule-Gesellschaft im Luitpold-Gymnasium hingerichtet.

Dominikstraße(Dominik Hans)

(13. Bogenhausen)

Hans Dominik, ein deutscher Science-Fiction-Autor, verarbeitete in seinen Werken teils nationalistische und rassistische Motive. In einigen Romanen thematisierte er den “Kampf der Kulturen”, wobei nicht-europäische Völker oft negativ dargestellt wurden. Seine frühen Werke spiegeln den Zeitgeist des frühen 20. Jahrhunderts wider und enthalten Passagen, die aus heutiger Sicht problematisch sind. Obwohl er kein Mitglied der NSDAP war, wurden seine Bücher während des Dritten Reichs geschätzt und erreichten hohe Auflagen.

Elly-Ney-Weg(Ney Elly)

(21. Pasing-Obermenzing)

Elly Ney, eine berühmte deutsche Pianistin, war offen antisemitisch und stark nationalsozialistisch orientiert. Sie trat 1937 der NSDAP bei und spielte regelmäßig bei nationalsozialistischen Veranstaltungen, oft in Uniform mit Hakenkreuzbrosche. Ney verehrte Adolf Hitler öffentlich und unterstützte das Regime künstlerisch und ideologisch. Nach 1945 erhielt sie Auftrittsverbot, doch eine echte Auseinandersetzung mit ihrer NS-Vergangenheit blieb aus. Ihr musikalisches Erbe wird bis heute durch ihre politische Haltung während des Dritten Reichs erheblich belastet und kritisch betrachtet.

Emil-Nolde-Straße(Nolde Emil)

(15. Trudering-Riem)

Emil Nolde, expressionistischer Maler, gilt als umstrittene Figur. Obwohl seine Werke von den Nationalsozialisten als „entartet“ diffamiert und teilweise beschlagnahmt wurden, war Nolde überzeugter Antisemit und Nationalist. Er trat früh der NSDAP-nahen Bewegung bei und hoffte auf Anerkennung durch das Regime. In privaten Schriften äußerte er stark antisemitische Ansichten. Seine Selbstdarstellung als verfolgter Künstler nach 1945 verschleierte seine ideologische Nähe zum Nationalsozialismus.

Ernst-Haeckel-Straße(Haeckel Ernst)

(23. Allach-Untermenzing)

Ernst Haeckel, bedeutender Zoologe und Evolutionsbiologe, vertrat rassistische und sozialdarwinistische Theorien, die später ideologisch missbraucht wurden. Er propagierte eine hierarchische Einteilung von „Menschenrassen“, wobei er Europäer als überlegen einstufte. Zudem befürwortete er eugenische Maßnahmen und äußerte sich abwertend über bestimmte Bevölkerungsgruppen. Seine pseudowissenschaftlichen Ideen trugen zur Legitimierung kolonialer und rassistischer Denkweisen bei. Trotz wissenschaftlicher Verdienste bleibt sein Erbe wegen dieser menschenverachtenden Positionen und seines Einflusses auf völkisches Gedankengut problematisch.

Hans-Koch-Weg(Koch Hans)

(7. Sendling-Westpark)

Hans Koch war nicht nur Osteuropa-Historiker und Gründer des Osteuropa-Instituts in München, sondern auch tief in das nationalsozialistische System eingebunden. Bereits 1932 trat er der NSDAP in Österreich bei, 1935 erneut im Deutschen Reich. Er war Blockleiter in Breslau und Mitglied im NS-Altherrenbund, NS-Dozentenbund und Nationalsozialistischen Lehrerbund. Während des NS-Regimes verfasste er ein ideologisch gefärbtes Werk zur Osteuropapolitik, das später als belastend kritisiert wurde. Eine ernsthafte Aufarbeitung dieser Vergangenheit fand nach 1945 nicht statt.

Hansjakobstraße(Hansjakob Heinrich)

(14. Berg am Laim)

Heinrich Hansjakob, katholischer Priester, Schriftsteller und Politiker, war eine prägende Figur des badischen Liberalismus im 19. Jahrhundert. Trotz seines sozialen Engagements und seiner Volksnähe äußerte er in seinen Schriften immer wieder antisemitische und nationalistische Ansichten. Juden stellte er teils als habgierig und fremd gegenüber der bäuerlich-christlichen Bevölkerung dar. Seine stereotypen und abwertenden Darstellungen trugen zur Verfestigung judenfeindlicher Ressentiments bei.

Hella-von-Westarp-Straße(Westarp Hella von)

(15. Trudering-Riem)

Hella von Westarp war Sekretärin der antisemitischen und völkisch-nationalistischen Thule-Gesellschaft, die ideologisch als eine Vorläuferin des Nationalsozialismus gilt. Sie war Teil eines Kreises, der rassistische und antidemokratische Weltanschauungen vertrat und das Hakenkreuz als Symbol verwendete. Ihr Engagement in dieser Organisation zeigt ihre Nähe zu extrem rechten Ideologien. Obwohl sie 1919 im Zuge der Münchner Räterepublik hingerichtet wurde, bleibt ihre Mitwirkung in einer radikal-nationalistischen Bewegung ein problematischer Aspekt ihres Lebens.

Herbert-Quandt-Straße(Quandt Herbert)

(17. Obergiesing-Fasangarten)

Herbert Quandt, bekannt als Retter von BMW, profitierte während der NS-Zeit vom System der Zwangsarbeit. In den Unternehmen der Familie Quandt, an denen er beteiligt war, mussten hunderte Zwangsarbeiter unter teils menschenunwürdigen Bedingungen arbeiten. Eine unabhängige Studie von 2011 belegte die enge Verstrickung der Quandt-Dynastie in das NS-Regime. Trotz seines wirtschaftlichen Erfolgs nach dem Krieg hat sich Herbert Quandt nie öffentlich mit dieser Vergangenheit auseinandergesetzt.

Hermann-Proebst-Weg(Proebst Hermann)

(15. Trudering-Riem)

Hermann Proebst war ein deutscher Journalist, der während des Zweiten Weltkriegs als Propagandist im besetzten Jugoslawien tätig war. In Zagreb war er Herausgeber der Wochenzeitung Neue Ordnung und Hauptschriftleiter der Deutschen Zeitung. In dieser Rolle unterstützte er aktiv die NS-Propaganda sowie die Politik des faschistischen Ustascha-Regimes, das für schwerste Verbrechen verantwortlich war. Seine publizistische Tätigkeit diente der ideologischen Festigung der Besatzung und macht ihn zu einem Mitverantwortlichen propagandistischer Kriegsführung.

Ina-Seidel-Bogen(Seidel Ina)

(13. Bogenhausen)

Ina Seidel, bekannte deutsche Schriftstellerin, war während des Nationalsozialismus eine regimefreundliche Figur. Sie trat 1933 der Preußischen Akademie der Künste bei und unterzeichnete das „Gelöbnis treuester Gefolgschaft“ für Hitler. Ihre Werke, insbesondere ihr Roman Das Wunschkind, spiegeln völkisch-nationalistische und teilweise antisemitische Denkweisen wider. Sie wurde vom NS-Staat gefördert und galt als wichtige Kulturträgerin. Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Regime oder ihren eigenen Haltungen erfolgte nach 1945 kaum.

Kabastastraße(Kabasta Oswald)

(21. Pasing-Obermenzing)

Dazu Priebergs Kommentar: „Die Besatzungsbehörde besaß 1946 die NSDAP-Karteikarte Kabastas. Die Quälerei mit Todesfolge war ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ein Beispiel mehr, daß ehrliche, empfindsame Persönlichkeiten den Absurditäten der ‚Ennazifizierung‘ [sic] durch dumme Bürokraten des Military Government nicht gewachsen waren; die Dickfelligen setzten ihre Karriere ohne Skrupel fort.“ Kabastas Schutzbehauptung, dass die Aufnahme 1938 nur „in Aussicht genommen sei“, stimmte jedoch nicht, da in seiner Ummeldungsbestätigung vom 8. Februar 1940 von Wien nach München festgehalten wurde, dass er seine Mitgliedskarte vorgelegt und die Mitgliedsbeiträge bis November 1940 bezahlt habe.

Kardinal-Döpfner-Straße(Döpfner Julius)

(3. Maxvorstadt)

Kardinal-Faulhaber-Straße(Faulhaber Michael von)

(1. Altstadt-Lehel)

Michael von Faulhaber, Kardinal und Erzbischof von München, zeigte ambivalente Haltung im Nationalsozialismus. Zwar kritisierte er öffentlich die NS-Rassenideologie, doch schwieg er zu zentralen Verbrechen des Regimes, insbesondere zur Judenverfolgung. Er begrüßte Hitlers Machtübernahme 1933 und betonte wiederholt die Loyalität der Kirche gegenüber dem Staat. Zudem unterstützte er antisemitisch konnotierte Positionen aus theologischer Tradition. Sein Eintreten für die Kirche war oft stärker als das für Verfolgte, was seine Rolle während der NS-Zeit kritisch erscheinen lässt.

Kardinal-Wendel-Straße(Wendel Josef)

(13. Bogenhausen)

Kardinal Joseph Wendel wird im Münchner Missbrauchsgutachten von 2022 belastet. Während seiner Amtszeit wurden mehrere Täter erneut in der Seelsorge eingesetzt, auch im Schuldienst. Kirchenrechtliche Verfahren und Meldungen an den Vatikan unterblieben. In acht Fällen wird ihm Fehlverhalten vorgeworfen. Das Leid der Opfer blieb unbeachtet, teilweise setzte er sich für Täter bei Behörden ein.

Kißkaltplatz(Kißkalt Wilhelm)

(12. Schwabing-Freimann)

Wilhelm Kißkalt, ehemaliger Oberbürgermeister von Pasing, zeigte während der NS-Zeit eine regimefreundliche Haltung. Er trat 1933 der NSDAP bei, unterstützte öffentlich Adolf Hitler und war Mitglied nationalsozialistischer Organisationen wie der SS und dem NS-Rechtswahrerbund. Während seiner Amtszeit zeigte er keine erkennbare Distanz zu den Verfolgungen politischer Gegner. Seine Loyalität zum Regime und seine ideologische Nähe zur NSDAP werfen ein kritisches Licht auf sein politisches Wirken und stehen im Widerspruch zu demokratischen Grundwerten.

Kraepelinstraße(Kraepelin Emil)

(4. Schwabing-West)

Emil Kraepelin, bedeutender Psychiater und Mitbegründer der modernen Klassifikation psychischer Krankheiten, vertrat gleichzeitig problematische weltanschauliche Positionen. Er war ein früher Befürworter der Eugenik und plädierte für eine „Reinhaltung“ der „Volksgesundheit“. Kraepelin äußerte sich abwertend über Menschen mit geistiger Behinderung und unterstützte rassenhygienische Ideen, die später im Nationalsozialismus aufgegriffen wurden. Seine wissenschaftliche Autorität trug dazu bei, pseudowissenschaftliche Konzepte zu legitimieren, was sein Vermächtnis trotz medizinischer Verdienste kritisch belastet.

Langbehnstraße(Langbehn August Julius)

(20. Hadern)

August Julius Langbehn, Kulturkritiker und Autor des einflussreichen Buches Rembrandt als Erzieher, vertrat völkisch-nationalistische und antisemitische Ideologien. Er propagierte eine Rückkehr zu einem „ursprünglich deutschen Geist“ und lehnte Aufklärung, Rationalismus und kosmopolitische Einflüsse vehement ab. Juden diffamierte er als kulturell fremd und gefährlich für die deutsche Identität. Seine Schriften beeinflussten das völkische Denken im Kaiserreich und die Ideologie des Nationalsozialismus. Trotz literarischem Einfluss bleibt sein Wirken wegen dieser radikalen Positionen stark ideologisch belastet.

Leutweinstraße(Leutwein Theodor )

(13. Bogenhausen)

Theodor Leutwein war als Gouverneur von Deutsch-Südwestafrika (heute Namibia) maßgeblich an der kolonialen Unterdrückung beteiligt. Zwar setzte er zunächst auf eine Strategie der “militärischen und diplomatischen Durchdringung”, doch auch unter seiner Führung kam es zu brutaler Gewalt gegen die einheimische Bevölkerung. Er war mitverantwortlich für die strukturelle Entrechtung der Herero und Nama und legte den Grundstein für die spätere Vernichtungspolitik. Seine kolonialen Ansichten waren rassistisch geprägt und dienen heute als Beispiel für die Gewalt des deutschen Kolonialismus.

Linnenbrüggerstraße(Linnenbrügger Fritz)

(15. Trudering-Riem)

Fritz Linnenbrügger war ein Gefreiter des 8. Husarenregiments und kämpfte 1919 gegen die Münchner Räterepublik. Am 29. April 1919 wurde er von revolutionären Kräften gefangen genommen und am 30. April im Luitpold-Gymnasium erschossen. Seine Beteiligung an der Niederschlagung der Räterepublik sowie seine posthume Verehrung durch nationalistische Kreise werfen ein kritisches Licht auf seine Rolle in dieser Zeit.

Ludwig-Thoma-Straße(Thoma Ludwig)

(21. Pasing-Obermenzing)

In den letzten 14 Monaten seines Lebens verfasste Ludwig Thoma für den Miesbacher Anzeiger 175 meist anonyme, stark antisemitische Hetzartikel. Er diffamierte das jüdische Bürgertum mit rassistischen Klischees, beschimpfte Berlin als „galizisches Judennest“ und die Weimarer Republik als „Deppokratie“. Mit völkischem Vokabular sprach er von „rassischer Eigenart“ und verhöhnte jüdische Persönlichkeiten wie Rudolf Mosse. Seine Texte richteten sich besonders gegen die Sozialdemokratie und zeugen von einer radikalen ideologischen Verrohung vor seinem Tod.

Lüderitzstraße(Lüderitz Franz Adolf Eduard)

(13. Bogenhausen)

Franz Adolf Eduard Lüderitz war ein deutscher Kaufmann und Kolonialpionier, der 1883 das Gebiet um Angra Pequena (heute Lüderitz, Namibia) durch Täuschung und Ausnutzung sprachlicher Missverständnisse von einheimischen Chiefs erwarb. Sein Vorgehen gilt als Beispiel kolonialer Landaneignung ohne legitime Zustimmung. Lüderitz’ Handeln legte den Grundstein für die deutsche Kolonie „Deutsch-Südwestafrika“, wo später schwere Verbrechen an den Herero und Nama begangen wurden. Seine Rolle als Wegbereiter des Kolonialismus wird heute kritisch bewertet und belastet sein historisches Erbe.

Martin-Heidegger-Straße(Heidegger Martin)

(21. Pasing-Obermenzing)

Martin Heidegger, einer der einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, trat 1933 der NSDAP bei und unterstützte als Rektor der Universität Freiburg die nationalsozialistische Ideologie öffentlich. In Reden und Schriften äußerte er sich zustimmend zum Führerprinzip und zeigte keine klare Distanz zum Regime. Nach dem Krieg verweigerte er eine umfassende Aufarbeitung seiner Rolle. Antisemitische Passagen in seinen später veröffentlichten „Schwarzen Heften“ offenbaren eine ideologische Nähe, die sein philosophisches Erbe bis heute belastet und kontrovers diskutiert wird.

Max-von-Gruber-Straße(Gruber Max von)

(4. Schwabing-West)

Max von Gruber, ein angesehener Hygieniker und Bakteriologe, vertrat offen sozialdarwinistische und rassistische Theorien. Er propagierte die Idee einer „Reinhaltung der Rasse“ und warnte vor „Rassenmischung“, insbesondere durch jüdische Einflüsse. Seine pseudowissenschaftlichen Aussagen trugen zur Popularisierung antisemitischer und eugenischer Gedanken im wilhelminischen Deutschland bei. Gruber war mit dem völkischen Milieu verbunden und beeinflusste nationalistische sowie rassistische Diskurse, die später vom Nationalsozialismus aufgegriffen wurden.

Messerschmittstraße(Messerschmitt Willy)

(10. Moosach)

Willy Messerschmitt, bedeutender Flugzeugkonstrukteur, war während des Nationalsozialismus eng mit dem NS-Regime verbunden. Seine Firma produzierte Kampfflugzeuge wie die Messerschmitt Bf 109, ein zentrales Instrument der deutschen Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg. In seinen Werken wurden tausende Zwangsarbeiter unter teils katastrophalen Bedingungen eingesetzt. Messerschmitt profitierte persönlich vom NS-System und arbeitete eng mit der Führung zusammen. Eine kritische Aufarbeitung seiner Rolle nach 1945 blieb weitgehend aus.

Mottlstraße(Mottl Felix Josef)

(12. Schwabing-Freimann)

Felix Mottl, bedeutender Dirigent und enger Vertrauter der Wagner-Familie, setzte sich im Einklang mit Cosima Wagner dafür ein, jüdische Sänger und Musiker bei den Bayreuther Festspielen möglichst von der Mitwirkung auszuschließen. Diese antisemitische Haltung entsprach dem völkischen Geist des frühen Bayreuth-Kults und trug zur Ausgrenzung jüdischer Künstler im Musikbetrieb bei. Trotz seines künstlerischen Ansehens wirft diese ideologische Nähe zur antisemitischen Ausrichtung der Festspiele einen kritischen Schatten auf sein musikalisches Erbe.

Nachtigalstraße(Nachtigal Gustav)

(9. Neuhausen-Nymphenburg )

Am 5. Juli 1884 errichtete Nachtigal die sogenannte deutsche „Schutzherrschaft“ über das Gebiet von Togoland (heute Togo bzw. Teilgebiet von Ghana). Am 14. Juli stellte er Kamerun „unter deutschen Schutz“. Im selben Jahr beglaubigte er die teilweise betrügerisch erworbenen Rechte bzw. Landerwerbungen der Firma Lüderitz im heutigen Namibia („Lüderitzland“). Er hielt sich noch einmal in Kamerun auf und stellte am 11. März 1885 das Mahinland unweit des Nigerdeltas „unter deutschen Schutz“. Um die westafrikanischen Vertragspartner zum Abschluss der Verträge zu bewegen, drohte Nachtigal auch mit Gewalt und Geiselnahmen.

Nettelbeckstraße(Nettelbeck Joachim)

(13. Bogenhausen)

Joachim Nettelbeck, bekannt als Verteidiger Kolbergs während der napoleonischen Belagerung, war zuvor aktiv am transatlantischen Sklavenhandel beteiligt. Als Seemann und Kaufmann organisierte er Fahrten nach Westafrika, um versklavte Menschen nach Amerika zu transportieren. Er selbst berichtete später offen und ohne Reue über seine Rolle in diesem unmenschlichen Handel. Diese Beteiligung an einem der größten Menschheitsverbrechen belastet sein historisches Bild erheblich, auch wenn er später als patriotischer Held stilisiert wurde.

Oswald-Bieber-Weg(Bieber Eduard Oswald)

(21. Pasing-Obermenzing)

In der Zeit des Nationalsozialismus erhielt Bieber vermehrt Aufträge, er gehörte zu den Vertrauensarchitekten des Generalbaurats für die Hauptstadt der Bewegung unter der Leitung von Hermann Giesler. Zu seinen bekanntesten Bauten aus dieser Zeit zählen die Kaserne der SS-Standarte 1 „Deutschland“ in München-Freimann (erbaut 1936–1939, heutige Ernst-von-Bergmann-Kaserne) und das sogenannte Haus des Deutschen Rechts in München (erbaut 1936 bis 1939), das im III. Reich Sitz der Akademie für Deutsches Recht war.

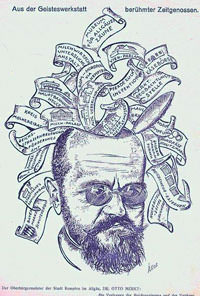

Otto-Merkt-Weg(Merkt Otto)

(13. Bogenhausen)

Otto Merkt, langjähriger Oberbürgermeister von Kempten, zeigte während der NS-Zeit eine ambivalente Haltung. Zwar trat er 1933 der NSDAP bei und bekannte sich öffentlich zur “nationalen Revolution” , doch geriet er wiederholt in Konflikt mit lokalen NS-Funktionären wie dem Kreisleiter Anton Brändle. Merkt widersetzte sich mehrfach der Parteipolitik, was 1942 zu seiner zwangsweisen Versetzung in den Ruhestand führte. Seine Rolle während des Nationalsozialismus bleibt umstritten und wird aktuell wissenschaftlich untersucht .

Pfitznerstraße(Pfitzner Hans)

(11. Milbertshofen-Am Hart)

In zahlreichen Orten sind Straßen oder Wege nach Hans Pfitzner benannt. 2010 wurde in Hamburg mit Wirkung vom 1. Januar 2011 die Pfitznerstraße wegen der NS-Nähe Pfitzners umbenannt; sie ist heute ein Teil der Friedensallee. Weitere Umbenennungen erfolgten im März 2012 in Hamm und im Mai 2012 in Münster.

Am 1. Juni 2016 schlug die Malerin Konstanze Sailer im Rahmen ihres digitalen Gedenkprojektes Memory Gaps – Erinnerungslücken vor, die nach Pfitzner benannte Gasse im Wiener Bezirk Liesing in Alfred-Grünewald-Gasse umzubenennen.Richard-Strauss-Straße(Strauss Richard)

(13. Bogenhausen)

Richard Strauss, einer der bedeutendsten Komponisten seiner Zeit, war von 1933 bis 1935 Präsident der Reichsmusikkammer. In dieser Funktion war er Teil des nationalsozialistischen Kulturbetriebs. Zwar distanzierte er sich persönlich nicht ausdrücklich von der NS-Ideologie, kooperierte jedoch mit dem Regime, unter anderem um seine berufliche Stellung und die Sicherheit seiner jüdischen Schwiegertochter zu wahren. Sein Verhalten während dieser Zeit – insbesondere das Ausbleiben öffentlicher Kritik – wird heute ambivalent bewertet und kritisch historisch eingeordnet.

Richard-Wagner-Straße(Wagner Richard)

(3. Maxvorstadt)

Richard Wagner, einer der einflussreichsten Komponisten des 19. Jahrhunderts, vertrat offen antisemitische und nationalistische Ansichten. In Schriften wie „Das Judenthum in der Musik“ diffamierte er jüdische Musiker und stellte sie als kulturell minderwertig dar. Seine Ideen fanden später Anklang im völkischen Denken und beeinflussten antisemitische Strömungen bis hin zum Nationalsozialismus. Auch wenn Wagner lange vor dem Dritten Reich starb, wirkt seine Ideologie problematisch nach und belastet das Bild eines sonst herausragenden musikalischen Schaffens nachhaltig.

Robert-Koch-Straße(Koch Robert)

(1. Altstadt-Lehel)

Robert Koch, Nobelpreisträger und Pionier der Mikrobiologie, leistete bedeutende Beiträge zur Medizin, doch einige Aspekte seines Wirkens sind kritisch zu sehen. Während seiner Forschung in den deutschen Kolonien, insbesondere in Deutsch-Ostafrika, führte er Experimente zur Schlafkrankheit durch, bei denen Einheimische teils unter Zwang behandelt und isoliert wurden. Diese medizinischen Maßnahmen erfolgten oft ohne ausreichende ethische Standards oder Einwilligung. Kochs Rolle als Teil der kolonialen Gesundheitsverwaltung wirft daher aus heutiger Sicht moralisch problematische Fragen auf.

Rohmederstraße(Rohmeder Wilhelm)

(12. Schwabing-Freimann)

Wilhelm Rohmeder, deutscher Lehrer und Schulrat, engagierte sich intensiv in völkisch-nationalistischen und antisemitischen Bewegungen. 1881 gründete er den Verein für das Deutschtum im Ausland, der die Germanisierung nicht-deutscher Gebiete vorantrieb. 1914 initiierte er die Münchner Ortsgruppe des Reichshammerbundes, einer antisemitischen Vereinigung. Seine Aktivitäten trugen zur Verbreitung rassistischer Ideologien bei und beeinflussten nationalistische Strömungen, die später vom Nationalsozialismus aufgegriffen wurden. Diese Verstrickungen werfen einen kritischen Schatten auf sein pädagogisches und politisches Erbe.

Teuchertstraße(Teuchert Franz Carl )

(. )

Franz Carl Teuchert war Freiwilliger im Freikorps Regensburg und engagierte sich früh in der völkisch-nationalistischen Thule-Gesellschaft, die antisemitische und verschwörungsideologische Positionen vertrat und als ideologischer Vorläufer des Nationalsozialismus gilt. Als Oberleutnant wurde er im April 1919 während einer Kundschaftung von Rotgardisten verhaftet, da sein Name auf einer Mitgliederliste der Thule-Gesellschaft stand. Am 30. April 1919 wurde er gemeinsam mit anderen Geiseln im Luitpoldgymnasium in München exekutiert. Seine ideologische Nähe bleibt kritisch zu bewerten.

Treitschkestraße(Treitschke Heinrich von)

(10. Moosach)

Die Juden sind unser Unglück (Aussage) Am 25. Mai 1939 ordnete das bayerische Staatsministerium des Innern die Umbenennung der Paul-Heyse-Straße in Heinrich-von-Treitschke-Straße an, da Heyse Halbjude gewesen sei; Oberbürgermeister Fiehler (NSDAP) ließ die Umbenennung zurückstellen und dabei blieb es. Bereits 2009 eine Diskussion, von Ude beendet, weil er ein bedeutender Historiker, der der Geschichtswissenschaft wichtige Impulse gab Online-Pedition vom 3.2.2015 - Umbenneung in Heinrich-Graetz-Allee

Von-Erckert-Platz(Erckert Friedrich von)

(15. Trudering-Riem)

Friedrich von Erckert war ein deutscher Offizier und Ethnograph, dessen Arbeiten über die Völker des Kaukasus stark von den kolonialen und eurozentrischen Denkmustern seiner Zeit geprägt waren. Er beschrieb außereuropäische Kulturen häufig aus einer überlegenen, westlich geprägten Perspektive und trug so zur Verbreitung stereotypisierender und hierarchisierender Darstellungen bei. Seine ethnographischen Schriften unterstützten damit indirekt die kolonialen Machtansprüche des Deutschen Kaiserreichs und spiegeln ein Weltbild, das heute als problematisch und diskriminierend gilt.

Von-Erckert-Straße(Erckert Friedrich von)

(15. Trudering-Riem)

Friedrich von Erckert war ein deutscher Offizier und Ethnograph, dessen Arbeiten über die Völker des Kaukasus stark von den kolonialen und eurozentrischen Denkmustern seiner Zeit geprägt waren. Er beschrieb außereuropäische Kulturen häufig aus einer überlegenen, westlich geprägten Perspektive und trug so zur Verbreitung stereotypisierender und hierarchisierender Darstellungen bei. Seine ethnographischen Schriften unterstützten damit indirekt die kolonialen Machtansprüche des Deutschen Kaiserreichs und spiegeln ein Weltbild, das heute als problematisch und diskriminierend gilt.

Von-Gravenreuth-Straße(Gravenreuth Karl von)

(15. Trudering-Riem)

Karl von Gravenreuth war ein deutscher Offizier und Kolonialbeamter, der während seiner Einsätze in Deutsch-Ostafrika und Kamerun für seine harte Vorgehensweise bekannt war. In Ostafrika spielte er eine Schlüsselrolle bei der Niederschlagung des sogenannten “Araber-Aufstandes”, wobei er militärische Gewalt gegen die lokale Bevölkerung einsetzte. Später rekrutierte er eigenmächtig Söldner, teils durch fragwürdige Methoden wie den Kauf von Unfreien in Dahomey, um sie in Kamerun einzusetzen. Seine “Strafexpeditionen” führten zur Zerstörung von Dörfern und Vertreibung von Einheimischen.

Werner-Egk-Bogen(Egk Werner)

(12. Schwabing-Freimann)

Werner Egk, deutscher Komponist und Dirigent, war während des Nationalsozialismus künstlerisch erfolgreich und wurde vom Regime gefördert. Seine Opern fanden Anklang bei nationalsozialistischen Kulturfunktionären, und er pflegte Kontakte zu einflussreichen NS-Persönlichkeiten wie Joseph Goebbels. Zwar war Egk kein Parteimitglied, doch sein Verhalten war opportunistisch; er distanzierte sich nicht öffentlich vom Regime und profitierte von dessen Strukturen.

Wißmannstraße(Wißmann Hermann von)

(13. Bogenhausen)

Hermann von Wissmann war deutscher Afrikaforscher, Offizier und Kolonialverwalter, der eine zentrale Rolle bei der gewaltsamen Durchsetzung deutscher Interessen in Afrika spielte. Als Reichskommissar in Deutsch-Ostafrika führte er brutale „Strafexpeditionen“ gegen Aufstände, bei denen viele Einheimische getötet wurden. Er setzte Söldnertruppen ein und betrieb eine Politik der Einschüchterung und Repression. Wissmann gilt als Symbol imperialer Gewalt und kolonialer Unterdrückung. Sein Handeln trug maßgeblich zur gewaltsamen Etablierung der Kolonialherrschaft und zur Zerstörung lokaler Strukturen bei.