Ereignisse im Jahr 1952

-

Der Chinesische Turm ist wiederhergestellt1952Ort: München

Der Chinesische Turm ist wiederhergestellt1952Ort: MünchenIm Jahr 1952 wurde der Chinesische Turm im Englischen Garten in München nach dem Zweiten Weltkrieg wiederhergestellt. Der Turm, ein beliebtes Wahrzeichen und Biergarten, war während des Krieges schwer beschädigt worden.

-

Gründung der Montanunion – Beginn der europäischen Einigung1952

Die Montanunion wurde als Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl gegründet und legte den Grundstein für die europäische Integration. Sechs Länder – Deutschland, Frankreich, Italien, Belgien, die Niederlande und Luxemburg – schlossen sich zusammen, um ihre Kohle- und Stahlproduktion gemeinsam zu verwalten. Ziel war es, wirtschaftliche Zusammenarbeit zu fördern und künftige Kriege in Europa zu verhindern. Die Montanunion war der erste supranationale Zusammenschluss in Europa und führte später zur Gründung der Europäischen Union.

-

-

Kuba: Batista stürzt Präsident Socarras10.03.03.1952

General Fulgencio Batista stürzte durch einen Militärputsch die Regierung von Präsident Carlos Prío Socarrás und übernahm die Kontrolle über Kuba. Die anstehenden Wahlen wurden abgesagt, die Verfassung außer Kraft gesetzt. Batista errichtete eine autoritäre Herrschaft, stützte sich auf das Militär und die USA, und legte damit den Grundstein für die spätere kubanische Revolution.

-

Angebot Stalins zur deutschen Wiedervereinigung gegen Neutralität10.03.03.1952

Die Sowjetunion schlug der Bundesrepublik die Wiedervereinigung Deutschlands unter der Bedingung der Neutralität vor. Deutschland sollte frei wählen dürfen, aber sich aus westlichen Militärbündnissen heraushalten. Die Bundesregierung unter Adenauer und die Westmächte lehnten das Angebot ab, da sie es als taktisches Manöver zur Schwächung der Westintegration betrachteten. Die Teilung Deutschlands blieb bestehen.

-

Attentat auf Konrad Adenauer – Briefbombe in München27.03.03.1952Ort: München

Eine an Konrad Adenauer adressierte Briefbombe explodierte im Münchner Polizeipräsidium, als ein Sprengmeister sie entschärfen wollte und dabei ums Leben kam. Hinter dem Anschlag standen ehemalige Mitglieder der jüdischen Untergrundorganisation Irgun, die gegen die Verhandlungen über deutsche Wiedergutmachungszahlungen an Israel protestierten. Die Tat sorgte für große politische Unruhe, verstärkte die Sicherheitsmaßnahmen und zeigte die tiefen Spannungen, die das Thema Wiedergutmachung in der internationalen Politik auslöste.

-

Japan erhält volle Souveränität zurück28.04.04.1952

Mit Inkrafttreten des Friedensvertrags von San Francisco erhielt Japan seine volle Souveränität zurück. Der Vertrag beendete offiziell den Kriegszustand zwischen Japan und den Alliierten und setzte die amerikanische Besatzung außer Kraft. Japan verpflichtete sich zu friedlicher Entwicklung und erkannte Gebietsverluste an. Die Rückkehr zur staatlichen Unabhängigkeit markierte einen Wendepunkt in Japans Nachkriegsgeschichte.

-

Deutschlandvertrag zwischen den drei Westmächten und der Bundesrepublik26.05.05.1952Ort: Bonn

In Bonn unterzeichneten die drei Westmächte und die Bundesrepublik den Deutschlandvertrag. Er regelte die weitgehende Souveränität der BRD und beendete formal das Besatzungsstatut. Die Bundesrepublik verpflichtete sich zu westlicher Integration. Der Vertrag war Teil der politischen Neuordnung Europas im Kalten Krieg. Seine Inkraftsetzung wurde an den EVG-Vertrag geknüpft, der später scheiterte.

-

Einführung des Zebrastreifens18.07.07.1952Ort: München

Einführung des Zebrastreifens18.07.07.1952Ort: MünchenMünchen führte Zebrastreifen ein, um Fußgängerüberwege sicherer zu gestalten. Frühere Versuche mit Markierungen scheiterten, da die verwendete Farbe nicht wetterfest war. Der Stadtrat beschloss, an stark frequentierten Orten wie dem Marienplatz und Stachus dauerhaft sichtbare Übergänge zu schaffen. Mit umfassender Aufklärung und der Einführung des Begriffs „Zebras“ wurde das Konzept erfolgreich umgesetzt.

-

Ägypten: Staatsstreich junger Offiziere unter General Ali Nagib gegen König Faruk23.07.07.1952

-

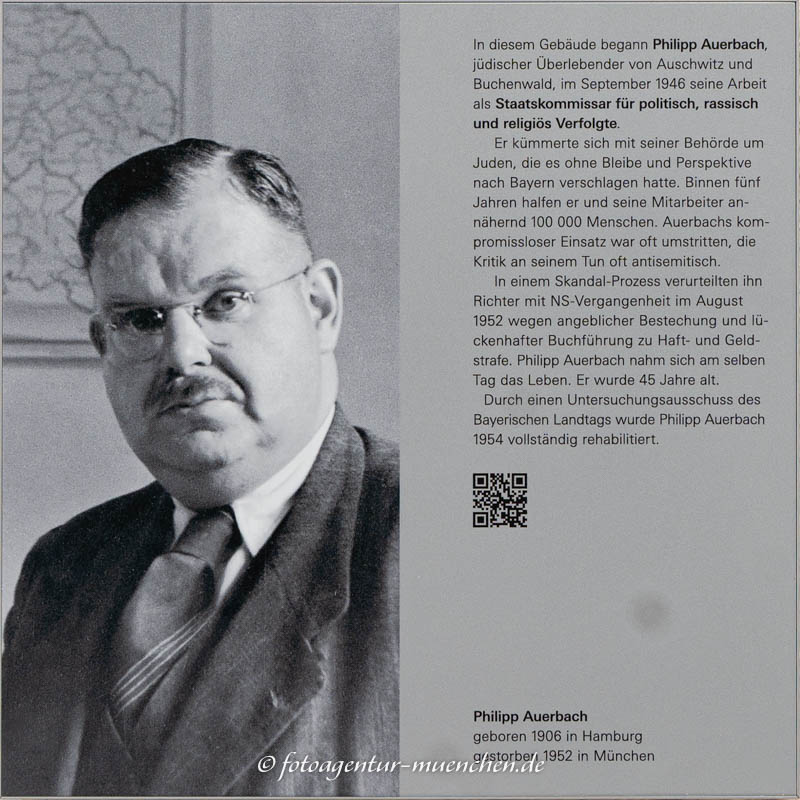

Philipp Auerbach begeht Selbstmord16.08.08.1952Ort: München

Philipp Auerbach begeht Selbstmord16.08.08.1952Ort: MünchenPhilipp Auerbach (1906–1952) war bayerischer Staatskommissar für NS-Verfolgte und prägte die frühe Wiedergutmachung. Als Auschwitz-Überlebender kämpfte er energisch für die Opfer, stieß jedoch in der Verwaltung auf massiven Widerstand. 1952 wurde er in einem politisch motivierten Prozess verurteilt und wählte den Freitod. Später wurde er als Opfer antisemitischer Justiz rehabilitiert.

-

-

Wiedergutmachungsabkommen mit Israel10.09.09.1952

Die Bundesrepublik Deutschland schloss mit dem Staat Israel ein Abkommen über 3 Milliarden DM als Wiedergutmachung für die Verbrechen des Nationalsozialismus. Die Summe sollte über 12 Jahre in Form von Waren und Dienstleistungen bereitgestellt werden. Ziel war die Unterstützung des jungen Staates Israel bei der Integration jüdischer Flüchtlinge. Individuelle Entschädigungsansprüche jüdischer NS-Opfer waren von diesem Vertrag nicht erfasst und mussten in anderen Verfahren geregelt werden. Der Vertrag markierte einen historischen Schritt der Anerkennung deutscher Verantwortung.