Ereignisse im Jahr 1871

-

-

Paris: Gemeindeversammlung wählt 10 Kommissionen: commission militaire, commission de suret1871

-

Paris: Einsetzung des Comtite de Salut Public (Arnaud, Meillet, Ranvier, Pyat, Gerardin)1871

-

Paris: Truppen der Nationalversammlung unter MacMahon dringen in die Stadt ein, die Organisation1871

-

-

Gleichstellung der Juden in Bayern1871

Juden erhalten die gleichen bürgerlichen und politischen Rechte wie christliche Staatsangehörige. Diese gesetzliche Regelung hebt bestehende Diskriminierungen auf und markiert einen entscheidenden Schritt zur rechtlichen Gleichstellung.

-

Gambetta schliesst Bonapartisten vom Wahlrecht aus01.1871Ort: Bordeaeux

Léon Gambetta erließ ein Dekret in Bordeaux, das Bonapartisten und andere Regierungsunterstützer von den Wahlen ausschloss. Betroffen waren Personen, die während des Zweiten Kaiserreichs offizielle Ämter bekleidet oder von der Regierung unterstützte Kandidaturen angenommen hatten. Diese Maßnahme sollte den Einfluss der Bonapartisten minimieren. Das Dekret wurde später aufgehoben, um das Prinzip des universellen Wahlrechts zu wahren und faire Wahlen zu gewährleisten.

-

Wilhelm von Preussen als Wilhelm I. Deutscher Kaiser18.01.01.1871

Wilhelm I. von Preußen wurde im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles zum ersten Deutschen Kaiser ausgerufen. Dieses Ereignis markierte die Gründung des Deutschen Kaiserreichs nach dem erfolgreichen Deutsch-Französischen Krieg. Die Proklamation wurde von Otto von Bismarck, dem Architekten der deutschen Einigung, verlesen. Diese symbolträchtige Zeremonie fand an einem Ort statt, der einst den Triumph des französischen Königs Ludwig XIV. feierte, was dem Moment eine zusätzliche historische Bedeutung verlieh.

-

Kapitulation Frankreichs, Waffenstillstand zwischen Frankreich und dem Deutschen Bund28.01.01.1871Ort: Paris

In Paris kam es zur Kapitulation Frankreichs und zum Waffenstillstand zwischen Frankreich und dem Deutschen Bund. Diese Kapitulation beendete den Deutsch-Französischen Krieg. Der Waffenstillstand ermöglichte Verhandlungen, die schließlich zum Frieden von Frankfurt führten, bei dem Frankreich Elsass-Lothringen an das Deutsche Reich abtreten musste und hohe Reparationszahlungen leistete.

-

Gambetta tritt als Innenminister zurück31.01.01.1871Ort: Paris

In Paris trat Léon Gambetta, ein wichtiger französischer Politiker während des Deutsch-Französischen Krieges, im Januar 1871 von seinem Amt als Innenminister und Minister für Krieg zurück. Gambetta, der eine zentrale Rolle bei der Organisation der französischen Verteidigung und der Führung der Regierung aus Bordeaux gespielt hatte, trat zurück, nachdem Paris gefallen war und politische Turbulenzen herrschten. Sein Rücktritt leitete die Verhandlungen ein, die zum Frieden von Frankfurt führten.

-

Aufhebung des Dekrets Gambettas04.02.02.1871Ort: Paris

Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs hob die französische Regierung das Dekret von Léon Gambetta auf, das während des Krieges erlassen worden war, um gegen Monarchisten und Kriegsgegner vorzugehen. Mit der Aufhebung endete eine Phase der politischen Repression. Die Maßnahme war Teil der innenpolitischen Neuordnung der Dritten Republik nach dem Sturz Napoleons III.

-

Wahlen in Frankreich: grosse Mehrheit für Konservative08.02.02.1871

Bei den französischen Nationalversammlungswahlen nach dem Deutsch-Französischen Krieg errangen monarchistisch-konservative Kräfte eine klare Mehrheit. Viele Wähler hofften auf Frieden und Stabilität. Die neue Regierung unter Adolphe Thiers strebte einen Ausgleich mit Deutschland an. Die republikanischen Kräfte blieben in der Minderheit, insbesondere in ländlichen Gebieten dominierten konservative Kandidaten. Die politische Richtung Frankreichs war zunächst monarchisch geprägt.

-

Französische Nationalversammlung tritt zusammen, Thiers wird zum Regierungschef g13.02.02.1871Ort: Bordeaux

Die französische Nationalversammlung trat in Bordeaux zusammen, nachdem die Niederlage im Krieg gegen Preußen die politische Ordnung erschüttert hatte. Adolphe Thiers wurde zum „Chef der Exekutivgewalt“ ernannt und mit der Leitung der Regierung betraut. Die Versammlung sollte über Frieden, Staatsform und Wiederaufbau entscheiden. Bordeaux war zunächst Ausweichort, bevor der Sitz nach Versailles verlegt wurde.

-

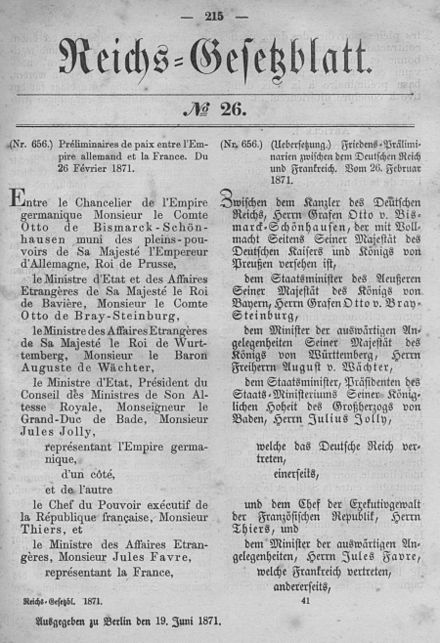

Friedenspräliminarien - Abtretung von Elsass-Lothringen und 5 Mrd. Francs Entschädigung26.02.02.1871Ort: Versailles

Friedenspräliminarien - Abtretung von Elsass-Lothringen und 5 Mrd. Francs Entschädigung26.02.02.1871Ort: VersaillesDie Friedenspräliminarien von Versailles führten zur Abtretung der drei französischen Departements Elsass und Lothringen an das Deutsche Reich und verpflichteten Frankreich zur Zahlung von 5 Milliarden Francs als Kriegsentschädigung. Diese Vereinbarungen wurden im Rahmen des Vorfriedens nach dem Deutsch-Französischen Krieg getroffen und markierten eine demütigende Niederlage für Frankreich, während sie den Aufstieg des Deutschen Reiches unter der Führung von Bismarck festigten. Die Bedingungen belasteten Frankreich wirtschaftlich schwer und hinterließen tiefe nationale Wunden.

-

-

Nationalversammlung nimmt Verhandlungsergebnis an, setzt napoleonische Dynastie ab01.03.03.1871Ort: Bordeaux

Die in Bordeaux tagende französische Nationalversammlung nahm das vorläufige Friedensabkommen mit dem Deutschen Reich an und legte damit den Grundstein für das Ende des Krieges. Zugleich wurde die napoleonische Dynastie offiziell abgesetzt. Die Versammlung übertrug Adolphe Thiers die Exekutivgewalt. Frankreich vollzog damit den Übergang von der Kaiserherrschaft zur Dritten Republik

-

Federation de la Garde Nationale tritt zusammen03.03.03.1871Ort: Paris

Die Fédération de la Garde nationale trat als Zusammenschluss der Nationalgardisten der Pariser Stadtbezirke zusammen. Sie war ein zentrales Machtorgan der Pariser Commune und sollte die revolutionäre Ordnung verteidigen. Demokratisch organisiert, wählten die Gardisten ihre Offiziere selbst. Die Föderation spiegelte das Misstrauen gegenüber der regulären Armee wider und festigte die Kontrolle der Commune über Paris.

-

Wahlen in der französischen Nationalgarde15.03.03.1871Ort: Paris

Die Pariser Commune ließ innerhalb der Nationalgarde demokratische Wahlen abhalten. Die Gardisten wählten ihre Offiziere selbst, was ein zentrales Prinzip der revolutionären Bewegung war. Die Wahlen stärkten die Unabhängigkeit der Garde von der Zentralregierung und sollten sicherstellen, dass die militärische Führung den Interessen der Kommunarden verpflichtet blieb. Dies förderte die Politisierung der bewaffneten Kräfte.

-

Eröffnung des Ostbahnhofes15.03.03.1871Die ersten Entwürfe zum Ostbahnhof stammten von Friedrich Bürklein, jedoch die Bauausführung erfolge mit Veränderungen durch Jakob Graff.

-

Truppen der Nationalversammlung versuchen Geschütze aus Paris abzuholen18.03.03.1871Ort: Paris

Truppen der Nationalversammlung versuchten, heimlich die in Montmartre stationierten Geschütze der Nationalgarde zu sichern, die während der Belagerung von Paris durch öffentliche Spenden finanziert worden waren. Die Aktion scheiterte am Widerstand der Bevölkerung und der Gardisten. Sie führte zur offenen Konfrontation und markierte den Beginn des Aufstands der Pariser Commune. Zwei Generäle wurden erschossen.

-

Aufstand der Pariser Kommune: Volkserhebung, Besetzung der Behörden, der Ministerie18.03.03.1871Ort: Paris

Während des Aufstands der Pariser Kommune 1871 erhoben sich die Pariser Bürger gegen die bestehende Regierung. Die Aufständischen besetzten wichtige Behörden, Ministerien und andere staatliche Institutionen. Die Kommune etablierte eine radikale sozialistische Regierung und versuchte, eine neue Ordnung in der Stadt zu schaffen. Der Aufstand war eine Reaktion auf die politische und soziale Unzufriedenheit sowie die Belastungen des Deutsch-Französischen Krieges. Der Aufstand endete gewaltsam mit der Niederlage der Kommune und der Wiederherstellung der Ordnung durch die französischen Regierungstruppen.

-

Hotel de Ville: Tagung des Zentralkomitees der Nationalgarde18.03.03.1871Ort: Paris

Das Zentralkomitee der Nationalgarde trat am 18. März 1871 im Hôtel de Ville in Paris zusammen.

-

Feier der Commune auf der Place de la Bastille20.03.03.1871Ort: Paris

Auf der Place de la Bastille fand eine große Feier zur Erinnerung an die Februarrevolution von 1848 und anlässlich der Gründung der Pariser Commune statt. Die Veranstaltung diente der symbolischen Verbindung beider revolutionären Bewegungen. Reden, Fahnen und Musik unterstrichen den demokratischen und sozialen Anspruch der Commune. Die Bastille als Ort erinnerte an den Kampf für Freiheit und Volkssouveränität.

-

Versailles: Tagung der Nationalversammlung20.03.03.1871

Nach dem Ende des Deutsch-Französischen Kriegs verlegte die französische Nationalversammlung ihren Sitz von Bordeaux nach Versailles. Die Tagung in Versailles symbolisierte den Bruch mit der revolutionären Stimmung in Paris und war Ausdruck der konservativen Mehrheitsverhältnisse. Die Regierung unter Adolphe Thiers bereitete von dort aus das Vorgehen gegen die Pariser Commune vor.

-

Einsetzung der Kommissionen der Pariser Commune29.03.03.1871

Die Pariser Commune organisierte ihre Verwaltung durch spezialisierte Kommissionen, darunter Bildung, Finanzen, öffentliche Dienste und Krieg. Jede Kommission war für ein zentrales Aufgabenfeld zuständig, etwa Schulreform, Haushaltsführung oder Stadtversorgung. Diese kollektive Struktur ersetzte zentrale Behörden und spiegelte das demokratische Ideal der Commune wider: Selbstverwaltung, Transparenz und Trennung von Kirche und Staat.

-

Erlass der Mieten durch die Commune29.03.03.1871Ort: Paris

Die Pariser Commune erließ die ausstehenden Wohnungsmieten seit Oktober 1870, um die Not der Bevölkerung nach der Belagerung von Paris zu lindern. Der Erlass betraf vor allem Arbeiter und Kleinbürger, die durch Krieg und Wirtschaftskrise stark belastet waren. Vermieter sollten auf Rückstände verzichten, um soziale Gerechtigkeit in der Kommune zu fördern.

-

Paris: Festsetzung eines Höchstgehaltes für Kommunalangestellte02.04.04.1871

Die Pariser Commune setzte zur Förderung sozialer Gleichheit einen Höchstgehalt für Kommunalangestellte fest. Kein Beamter oder Funktionär sollte mehr verdienen als ein einfacher Arbeiter. Dieses Prinzip spiegelte das egalitäre Ideal der Commune wider und sollte Korruption sowie soziale Ungleichheit verhindern. Die Maßnahme war Ausdruck der radikaldemokratischen und sozialrevolutionären Ausrichtung der Bewegung.

-

Trennung von Kirche und Staat02.04.04.1871Ort: Paris

Während der Pariser Kommune, kam es zur Trennung von Kirche und Staat in Paris. Die Kommune, eine revolutionäre Regierung, führte umfassende antiklerikale Maßnahmen ein, darunter die Enteignung kirchlicher Güter und die Abschaffung religiöser Symbole in öffentlichen Gebäuden. Diese Maßnahmen zielten darauf ab, die Macht der Kirche zu reduzieren und einen säkularen Staat zu fördern. Die Trennung wurde jedoch nach dem Fall der Kommune wieder rückgängig gemacht.

-

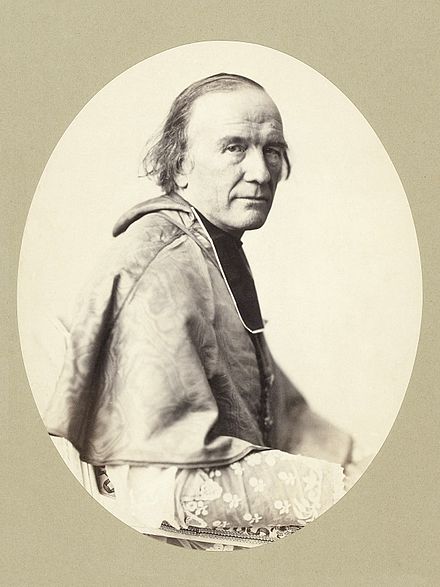

Paris: Verhaftung des Erzbischofs von Paris, Georges Darboy04.04.04.1871Ort: Paris

Paris: Verhaftung des Erzbischofs von Paris, Georges Darboy04.04.04.1871Ort: ParisWährend der Pariser Kommune wurde der Erzbischof von Paris, Georges Darboy, verhaftet. Er wurde von den Kommunarden festgenommen und später als Geisel hingerichtet. Seine Verhaftung und Hinrichtung symbolisierten die Feindseligkeit der Kommune gegenüber der katholischen Kirche und dem bestehenden politischen System.

-

Geiseldekret der Commune05.04.04.1871Ort: Paris

Die Pariser Commune erließ ein Geiseldekret, um Druck auf die Versailler Regierung auszuüben. Es sah vor, dass prominente Gefangene als Geiseln für die Sicherheit der Kommunarden dienen sollten. Ziel war es, Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern. Das Dekret war eine Reaktion auf die Repressionen durch die Regierungstruppen und verschärfte den innerfranzösischen Bürgerkrieg

-

Paris: Ergänzungswahlen zum Gemeinderat16.04.04.1871

Die Pariser Commune führte Ergänzungswahlen zum Gemeinderat durch, um freie Sitze neu zu besetzen und die Legitimität der kommunalen Selbstverwaltung zu stärken. Trotz schwieriger Umstände und andauernder militärischer Bedrohung beteiligte sich ein Teil der Bevölkerung. Die Maßnahme sollte die demokratische Basis der Commune erweitern und politischen Rückhalt sichern. Einige Bezirke blieben jedoch ohne Beteiligung.

-

Paris: Massenerschiessungen der Kommunarden, mindestens 1500005.1871Ort: Paris

Nach dem Ende der Pariser Kommune kam es zu Massenerschießungen von Kommunarden durch die Truppen der französischen Regierung. Diese Ereignisse, bekannt als die "Blutige Woche" (Semaine Sanglante), führten zur Hinrichtung von mindestens 15.000 Kommunarden. Die brutale Niederschlagung der Kommune hinterließ einen tiefen Eindruck in der französischen Geschichte und verdeutlichte die Spannungen zwischen den revolutionären Kräften und der konservativen Regierung.

-

Niederschlagung der Pariser Kommune05.1871Ort: Paris

Die Niederschlagung der Pariser Kommune erfolgte durch die Regierungstruppen während der sogenannten "Blutigen Maiwoche". Dieser gewaltsame Konflikt führte zur Rückeroberung von Paris und beendete die revolutionäre Herrschaft der Kommune. Viele Kommunarden wurden getötet oder verhaftet, und die Ereignisse hinterließen tiefe Spuren in der französischen Geschichte, geprägt von Repression und politischer Rache.

-

Frankfurtt/Main: Unterzeichnung des Friedensvertrags zwischen Frankreich und Preussen10.05.05.1871Ort: Frankfurt am Main

Der Friedensvertrag zwischen Frankreich und Deutschland, bekannt als der Vertrag von Frankfurt, beendete den Deutsch-Französischen Krieg. Frankreich musste Elsass und Lothringen abtreten und fünf Milliarden Francs Kriegsentschädigung zahlen. Deutsche Truppen blieben bis zur vollständigen Zahlung in Frankreich stationiert. Der Vertrag beendete die französische Vorherrschaft und etablierte das Deutsche Kaiserreich als führende Macht in Europa. Die Verluste führten zu wirtschaftlichen Belastungen und einer Feindseligkeit gegenüber Deutschland, die zu den Spannungen beitrug, die den Ersten Weltkrieg auslösten【125†source】【126†source】【127†source】.

-

Erklärung der Minderheit, Protest gegen den diktatorischen Wohlfahrtsausschuss15.05.05.1871Ort: Paris

Die Erklärung der Minderheit war ein Protest gegen den diktatorischen Wohlfahrtsausschuss, der während der Pariser Kommune 1871 gebildet wurde. Die Minderheit, bestehend aus gemäßigten Mitgliedern der Kommune, kritisierte die autoritäre Vorgehensweise des Ausschusses und forderte mehr demokratische Kontrolle und Transparenz. Sie lehnten die Konzentration der Macht in den Händen weniger Personen ab und setzten sich für die Wahrung republikanischer Prinzipien und der Rechte der Bürger ein.

-

Abriss der Vendomesäule16.05.05.1871Ort: Paris

Während der Pariser Kommune wurde die Vendôme-Säule abgerissen, da sie von den Kommunarden als Symbol des imperialen Militarismus und der Unterdrückung angesehen wurde. Der Abriss war ein symbolischer Akt gegen das alte Regime. Nach dem Ende der Kommune wurde die Säule von der französischen Regierung wieder aufgebaut.

-

Truppen der Nationalversammlung unter Vinoy greifen die Stadt an21.05.05.1871Ort: Paris

Die Truppen der Nationalversammlung unter General Édouard Vinoy griffen Paris an, um die Pariser Kommune zu unterdrücken. Der Angriff führte zu intensiven und blutigen Kämpfen, bei denen die Truppen der Nationalversammlung die Stadt eroberten. Dies markierte das Ende der Kommune und führte zu weitreichenden politischen und sozialen Veränderungen in Frankreich.

-

Ermordung von 100 Geiseln24.05.05.1871Ort: Paris

Während der Unterdrückung der Pariser Kommune wurden etwa 100 Geiseln von den Truppen der Nationalversammlung ermordet. Diese Aktion war Teil der repressiven Maßnahmen gegen die Kommune und stieß auf große Empörung und internationales Aufsehen aufgrund ihrer Brutalität.

-

-

Einzug der bayerischen Truppen16.07.07.1871

Einzug der bayerischen Truppen16.07.07.1871Einzug der bayerischen Truppen nach dem siegreichen Feldzug in Frankreich

-

Thiers auf 3 Jahre zum Präsidenten ernannt31.08.08.1871Ort: Paris

Die französische Nationalversammlung ernannte Adolphe Thiers zum Präsidenten der Republik mit einer Amtszeit von drei Jahren. Dies sollte die politische Stabilität nach dem Krieg und während der Auseinandersetzung mit der Pariser Commune sichern. Thiers erhielt weitreichende Befugnisse, um die Regierungsgeschäfte zu führen und das Land zu konsolidieren. Seine Politik blieb jedoch umstritten und polarisierte die Gesellschaft.

-

Machtwechsel in Portugal: Regeneradores stürzen Saldanha13.09.09.1871

In Portugal wurde der konservative Herzog von Saldanha durch die gemäßigte Partei der Regeneradores entmachtet. Unter der Führung von Fontes Pereira de Melo übernahmen die Gemäßigten die Regierungsgeschäfte. Sie verfolgten ein Programm der wirtschaftlichen Modernisierung, setzten auf Infrastrukturprojekte und industrielle Entwicklung. Der Machtwechsel leitete eine Phase relativer politischer Stabilität und Fortschritts ein.

-

Paris: Zentralkomitee beschliesst Gemeinderatswahlen für den 22.3.15.43.43.1871Ort: Paris

Das Zentralkomitee der Nationalgarde in Paris beschloss, Gemeinderatswahlen für den 22. März 1871 abzuhalten. Diese Entscheidung war Teil der Entwicklungen, die zur Pariser Kommune führten, einer revolutionären Regierung, die nach dem Deutsch-Französischen Krieg und dem Sturz des Zweiten Kaiserreichs die Kontrolle über Paris übernahm. Die Wahlen sollten eine neue kommunale Verwaltung etablieren, die die Interessen der Pariser Bürger in dieser turbulenten Zeit vertreten würde.