Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Leitfaden – Standardwerke zur Münchner Stadtgeschichte

Architektur

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 1. Graggenauer ViertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Stadtarchiv München

ISBN: B0000BRE01

Seiten: 454

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 2. Kreuz ViertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenbourg

ISBN: B0000BRE02

Seiten: 379

VORWORT

Mit dem „Kreuzviertel" wird Band II des Münchner Häuserbuches vorgelegt. Dieses Stadtviertel umfaßt das zwischen dem ehemaligen Schwabinger und dem Neuhauser (Karls-) Tor gelegene, von Wein- und Theatinerstraße im Osten, von Kaufinger- und Neuhauser Straße im Süden begrenzte Gebiet der Altstadt. 1363, in einem alten Ratsbuch, erscheint dieses Stadtviertel als „quarta tertia apud fratres heremitanos", als „Eremitenviertel", benannt nach dem 1294 gegründeten Kloster der Augustinereremiten. Den Namen „Kreuzviertel" erhielt es von der alten Kreuzgasse, dem heutigen Promenadeplatz.

Verglichen mit den drei übrigen Stadtvierteln, dem Graggenauer-, dem Hacken- und dem Angerviertel, hatte das Kreuzviertel ein besonderes soziales Gepräge. Trotz der Sporer-, SchäfFler- oder der Windenmacherstraße war es kein eigentliches Viertel der Handwerker, und von den Märkten fand sich hier nur der für die Münchner Wirtschaft besonders gewichtige Salzmarkt, während die Roß-, Sau-, Rinder-, Fisch-, Eier- und Kräutlmärkte über die anderen Stadtviertel verteilt lagen. Vom frühen 17. Jahrhundert an entwickelte sich das Kreuzviertel zum Münchner Adelsquartier. In den Hausbesitzerfolgen der Theatiner-, der Pranner- oder Kardinal-Faulhaber-Straße liest es sich auf weiten Strecken wie in einem Adelskalender und die Palais Maffei, Holnstein, Portia, Berchem, Gise, Preysing, Fugger, Piosasque de Non usw. gaben diesem Viertel das Gepräge vornehmer Repräsentation. Es war gewiß kein Zufall, daß sich im Kreuzviertel auch die beiden renommiertesten Gasthöfe des kurfürstlichen München, der „Schwarze Adler" und der „Goldene Hirsch", befanden.

Die Bevölkerungszahl des Kreuzviertels blieb beträchtlich unter der Zahl der drei anderen Stad viertel. Das lag jedoch nicht allein an seinem besonderen sozialen Gefüge, das lag auch an seine zahlreichen kirchlichen und öffentlichen Gebäuden. Hier befanden sich die ausgedehnten Kloste bezirke der Augustiner, der Jesuiten, Theatiner, Karmeliten und Karmelitinnen, die Frauenkircl: mit den zahlreichen Häusern des Kollegiatsstifts um den Frauenplatz, der äußere Frauenfriedhof ui die Salvatorkirche, das Rochusspital, hier standen auch das alte herzogliche Zeughaus, die ers-kurfürstliche Oper und die „Wilhelminische Neufeste" oder Maxburg, bei deren Bau allein 54 Bürge häuser verschwinden mußten. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Kreuzviertel aus einei Adelsquartier zum Münchner Bankenzentrum. Heute ist auf seinem Gebiet die Citybildung, d Entvölkerung, am weitesten fortgeschritten.

Gedankt sei dem Stadtrat der Landeshauptstadt München für die verständnisvolle Förderung un Finanzierung auch dieses zweiten Bandes.

München, im Mai 1960

Dr. Michael Schattenhofer.

Archivdirektor

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 3. HackenviertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenbourg

ISBN: B0000BRE03

Seiten: 464

VORWORT

Zwischen Sendlinger und Neuhauser (Karls-) Tor und begrenzt von Rosen-Sendlinger Straße und Kaufinger-Neuhauser Straße erstreckt sich das Hackenviertel dieses III. Bandes des Häuserbuches der Stadt München. „Quarta secunda ad gradus superiores institarum" nennt es 1363 der lateinkundige Stadtschreiber etwas umständlich. Er meinte das Viertel bei den oberen Kramen und in der Reihenfolge der Stadtviertel — Anger-, Hacken-, Kreuz- und Graggenauviertel — nach damaliger Zählung das zweite. In der Sprache des Volks hatte das Viertel zu dieser Zeit schon einen anderen Namen: „in dem Hacken an der Prunngassen" heißt es 1369 im ältesten, „im Hagken bei der Linden" 1404 in einem späteren Gerichtsbuch und in einer Urkunde von 1408 steht „zu Althaim genannt in dem Hagka". Der Name haftet noch an der Hackenstraße, die 1465 als Hackengassel erstmals erscheint.

Das Hackenviertel ist ein Viertel der Gewerbsleute, nur da und dort, etwas verloren, fand sich ein Adelspalais und ein einziges spätes Kloster, das der Salesianerinnen; daneben gab es freilich einige ansehnliche Klosterhäuser, wie das Ettaler und Fürstenfelder. Die oberen Fleischbänke und der Saumarkt, die alte Stadtschmiede, das Hundsguglbad des Heiliggeistspitals, das Bad des Klosters Schäftlarn, das Schöftlbad, und auffallend viele Einrichtigungen bürgerlicher und höfischer Wohltätigkeit hatten hier ihren Platz: das Stadtbruderhaus, das Herzog- und das Josefspital, das sehr alte Sendlinger Seelhaus „im Elend" und das jüngere der Familie Barth, das Hof- und später das Stadtwaisenhaus, das Haus der vierzig armen Scholaren.

tung des achteckigen Kuppelturms am Altheimer Eck, der nach den Feststellungen G ders, des besten Kenners des Sandtnermodells, erst nach 15 72 in dieses eingesetzt wul graphischen Bezeichnungen Hundsfudt- und später Hundsguglbad, im Elend, Hofs) allem der Begriff Altheim, um den sich schon sehr viele Forscher eingehend, aber doch geblich bemühten, harren noch der endgültigen Klärung.

Während die Hausbesitzerreihen in den übrigen Bänden des Häuserbuchs zumeist erst hundert beginnen, fangen sie in diesem dritten Band in der Regel schon im 15. Jahrhun sich allein für das Hackenviertel das Grundbuch von 1484/1485 erhalten hat. 1961 wurc Teil der Innenstadt umnumeriert. Deshalb war es notwendig, im Anschluß an das zeichnis am Ende des Bandes eine Gegenüberstellung der derzeitigen Nummern un. nummern von 1939 zu bringen. Die Zeichnungen von Gustav Schneider sind mit „ Richard Zehentmeier mit „Z" bezeichnet.

Wieder ist es dem Herausgeber eine Ehrenpflicht, dem Stadtrat der Landeshauptstadt I danken für die verständnisvolle Finanzierung dieses dritten Bandes.

München, im November 1961

Dr. Michael Schattenhofer

Archivdirektor

Häuserbuch der Stadt München

Bd. 4. AngerviertelAutor: Burgmaier Andreas

Verlag: Oldenburg

ISBN: B0000BRE04

Seiten: 581

VORWORT

Das Angerviertel hieß ursprünglich Rindermarktviertel. Als „quarta fori peccorum" bezeichnet es lie Stadtvierteleinteilung von 1363 und noch lange führte es nach einem wohl in ältester Zeit auf ler breiten, teilweise platzartigen Straße zwischen Peterskirche und Rosenstraße abgehaltenen Vieh-narkt diesen Namen. Von allen vier Stadtvierteln hatte das Angerviertel die größte räumliche Aus-lehnung und reichte vom Sendlinger Tor über das Angertor, den Einlaß oder das Schiffertor, über .äs Teckentor, das später zugemauert wurde, bis zum Isartor. Gegen das Stadtinnere wurde dieses ^iertel begrenzt von der Sendlinger Straße und der Rosenstraße, vom Marienplatz und Tal. Im ingerviertel lag die älteste und bis 1271 einzige Pfarrkirche der Stadt, St. Peter, das älteste Kloster, t. Jakob am Anger, ein Franziskanerkloster, das 1284 in ein Klarissenkloster umgewandelt wurde, nd das erste Spital der Stadt, das Heiliggeistspital auf dem heutigen Viktualienmarkt, von dem es 823 wegverlegt und nach und nach abgebrochen wurde. Nur die Kirche davon steht heute noch, ine Reihe wichtiger wirtschaftlicher Einrichtungen der Stadt fanden sich in diesem Viertel: die tadtwaage, die Fleischbänke und das Schlachthaus, die 1315 vom Marienplatz weg unter das Peters-;rgl verlegt und nach Errichtung eines zweiten Fleischmarkts am Färbergraben als untere Fleisch-inke bezeichnet wurden, die Stadtmang, eine alte und eine neue, das Färbhaus, der Eichstadel, die nschlittschmelze am Angertor, eine Schleifmühle am Oberanger. Auf dem heutigen St.-Jakobs-atz wurden jahrhundertelang die Jakobidult und die spätere Gebnacht- oder Dreikönigsdult abgeilten, ebenso der Heumarkt, wonach er auch die Namen Dultplatz oder Heumarkt führte. Auf ihm fand sich die städtische Heuwaage, der Stadtbaustadel und das Feuerhaus, das Zeughaus, heute adtmuseum, der städtische Marstall, auch als städtische Wagenfahrt bezeichnet, und das unter urfürst Ferdinand Maria errichtete Seidenhaus.

Am Oberanger fand lange der Roßmarkt statt. Im Angerviertel lag auch die Roßschwe der Bäckerschnelle, das Haus des Henkers im Henker- oder Scharfrichtergäßl, heute ein Blumenstraße, dicht dabei das Frauenhaus und das Haus des Abdeckers oder Schinders s Bettel- oder Haiturm. Der Taschenturm in der Gegend des heutigen Sebastiansplatzes die als Studentenkarzer, später als Militärgefängnis, das 1682 errichtete Zucht- oder Arbeitshai Korrektionshaus benannt, lag am Rand des heutigen Viktualienmarkts. Der Wasserreichti Stadtviertels führte im Mittelalter zur Errichtung zahlreicher Bäder. Es fanden sich hier das i beim Heiliggeistspital, das Rosenbad im Rosental, das Giganbad am Unteren Anger, das Seh an der heutigen Dultstraße, das Radibad am Radisteg und das Eselbad im Tal.

Die soziale Schichtung der Bevölkerung des Angerviertels weist große Gegensätze au bürgerliche und kleinbürgerliche Schichten, Tagwerker, Däntier, Tuchscherer, Leinweber, Metzger, Kuttelwascher, Flößer neben den ältesten und bedeutendsten Ratsgeschlechtern Rindermarkt Haus neben Haus saßen und hier, nicht etwa am Marienplatz, Jahrhunderte Hauptquartier hatten. Fast alle bekannten Patriziernamen tauchen hier auf, die Dichtl, Fleck! Ligsalz, Pötschner, Pütrich, Reitmor, Schluder, Schobinger, Schrenk, Stupf, Unterholze, die DalTArmi, Fleckinger, Füll, Nocker, Rosipal.

Mit diesem vierten Band ist das Häuserbuch der Stadt München, dessen erster Band i 8oo-Jahr-Feier erschien, abgeschlossen. Geplant ist noch ein eingehendes Register, das Bände für jeden Benutzer und Forscher rasch erschließt. Gedacht sei hier nochmals derer, Gelingen dieses großen Werkes, das seinen Wert über die Zeiten hinweg behalten wird, be beigetragen haben und mittlerweile gestorben sind: meines Vorgängers Reinhold Scha Initiator, Andreas Burgmaiers als Bearbeiter der Quellen, Gustav Schneiders als Zeichner schwer erkrankt hat dieser unter größter Anstrengung die letzten Zeichnungen zum vierte gefertigt. Gedankt sei meinen Mitarbeitern für ihre Mithilfe bei den mühevollen Korrektura Mein besonderer Dank gilt dem Stadtrat der Landeshauptstadt München für die verstand) Finanzierung des Druckes. Er hat mit diesen vier Bänden wohl die bleibendste Erinnerung an die 800-Jahr-Feier unserer Stadt geschaffen und sich selbst damit ein rühmliches Denkmal gesetzt

München im November 1966

Dr. Miachael Schattenhofer

Archivdirektor

München wie geplant

Die Entwicklung der Stadt von 1158 bis 2008Autor: Stadtmuseum München

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3980914712

München hat sich wie nur wenige andere Städte viele urbane Qualitäten erhalten und verstand es, auch neue zu schaffen. Es verkörpert in besonderer Weise den Typus der europäischen Stadt, der trotz Auflösungserscheinungen noch in hohem Maß erhalten ist und zu einer starken Identifikation der Münchner mit ihrer Stadt geführt hat.

Die vom Munchner Stadtmuseum in Zusammenarbeit mit dem Referat für Stadtplanung und Bauordnung und dem Stadtarchiv München präsentierte Ausstellung, zu der dieser Katalog erschienen ist,wirft in sechs Abschnitten auf halbem Wege zwischen der Jahrtausendwende und dem 850.Stadtjubiläum im Jahr 2008 einen Blick auf die Geschichte der Entwicklung dieser Stadt.

Sie verfolgt die im Stadtbild ablesbaren Spuren zu den wichtigsten Wegmarken, Umbrüchen und Neuerungen, die zur Besonderheit Münchens beitrugen.

München wie geplant: der Titel zieht sich programmatisch als zentrale Frage durch die Publikation: Was war bewusst geplant,: klar entschieden und vorhergesehen?

Welche Akteure-Fürsten, Bürger, Unternehmer, Politiker und Planer nahmen Einfluss?

Welche Zeitumstände wirkten sich auf die Entwicklung Münchens aus?

Grünanlagen in der Stadtplanung von München

1790-1860Autor: Wanetschek Margret

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3980914747

Seiten: 269

Das Buch von Margret Wanetschek gilt als Standardwerk zur Münchner Stadtgeschichte. Detailliert beschreibt die Autorin die Grünplanungen der königlichen Gärten in der Stadt, die Planungen zu Stadterweiterungen dieser Zeit und die einzelnen Garten-Planungen für die Monumentalbauten. Sowohl die stadträumliche Bedeutung der Grünanlagen sowie die gesellschaftlichen Strömungen, die zu ihrer Entstehung beigetragen haben, werden berücksichtigt. Für die Neu-Herausgabe haben der bayerische Staatsminister Prof. Dr. Kurt Faltlhauser und der Direktor des Münchner Stadtarchivs Dr. Richard Bauer ein Vorwort verfasst. Klaus Bäumler stellt das Werk in seinem Nachwort in einen umfassenden zeitlichen Rahmen und ergänzt aktuelle Bezüge. Die beiliegende übersichtskarte der Münchner Grünanlagen zeigt die historischen und aktuellen öffentlichen Gärten in ihrem räumlichen Zusammenhang.

Geschichte der Münchner Brücken

Autor: Rädlinger ChristineVerlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3981142527

Seiten: 287

Die Entstehung der Stadt München steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Bau einer Isarbrücke und der Kontrolle der darüber führenden Brücke. Die Holzbrücke anstelle der heutigen Ludwigsbrücken war die Voraussetzung für die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt und lange Zeit einzige Möglichkeit, die Isar zwischen Tölz und Freising mit Handelswaren zu überqueren. Im 19. Jahrhundert wurde für die Entwicklung neuer Münchner Stadtteile wie dem Gärtnerplatzviertel, der Au oder Bogenhausen der Bau neuer Brücken zum entscheidenden Faktor. Das große Brückenbauprogramm nach dem Hochwasser von 1899 stellte schließlich die Weichen für die Zukunft München wurde zur Stadt der Brücken.

Münchner Stadtbäche

Reiseführer zu den Lebensadern einer StadtAutor: Schiermeier Franz

Verlag: Franz Schiermeier Verlag

ISBN: 3981319095

Seiten: 152

Auf 25 Touren führt dieses Reisehandbuch zu den ehemaligen und noch vorhandenen Münchner Stadtbächen und Kanälen. Mit vielen Detailkarten, Plänen, Zeichnungen, sowie historischen und aktuellen Bildern zeigt es die Bedeutung der Bäche, die sie früher für das städtische Leben hatten und den Reiz, den sie auch heute noch besitzen. Auch wenn die meisten der innerstädtischen Bäche in den 1960er Jahren aufgelassen wurden, gibt es immer noch 174 km fließende Gewässer in der Stadt, an denen es vieles zu entdecken gibt:

Die ehemaligen Mühlen, Fabriken und Brunnhäuser, wieder geöffnete Bachstrecken, wenige Betriebe, die immer noch mit Wasserkraft arbeiten und neue Kraftwerke.

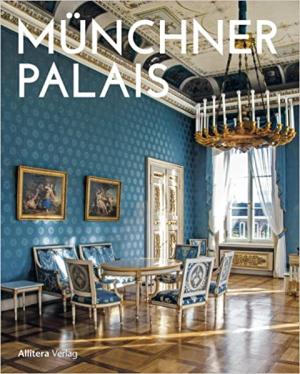

Münchner Palais

Neuauflage 2022Autor: Köppelmann Konstantin, Pedarnig Dietlind

Verlag: Allitera Verlag

ISBN: 3962333460

Seiten: 900

Eine ungehemmte Baulust brach aus, als sich München Ende des 18. Jahrhunderts von den mittelalterlichen Festungsanlagen befreite, die lange zu einer Art engem »Dorfleben« gezwungen hatten. Unter der Ägide des kunstsinnigen König Ludwig I. entstand eine Residenzstadt von europäischem Rang – und den »Palästen« der Adeligen kam dabei eine tragende Rolle zu. Doch die Bomben des Zweiten Weltkriegs vernichteten die architektonischen Kunstwerke eines Cuvilliés oder Effners fast vollständig. Nur wenige Gebäude, die erhalten beziehungsweise nachgebaut werden konnten, geben heute noch eine Vorstellung von aristokratischem Leben und Repräsentationswillen in München.

Konstantin Köppelmann und Dietlind Pedarnig haben die Münchner Palais in einen bis heute fehlenden Gesamtkontext gestellt. Durch umfangreiches Bildmaterial, Rekon-struktionszeichnungen und Lagepläne lassen sie nicht nur die Architektur der »Paläste« lebendig werden, sondern auch die wechselhaften Biografien ihrer Bewohner, die im politischen und kulturellen Leben der Stadt bedeutende, oft schillernde Rollen einnahmen. Ein fulminantes Standardwerk Münchner Architekturgeschichte – jetzt wieder erhältlich!