21.04.1826: Die Synagoge in der Westenriederstraße wird eingeweiht

1826 wurde erstmals wieder eine Synagoge in der Westenriederstraße feierlich eingeweiht.

47 Einträge gefunden · Seite 4 von 5

1826 wurde erstmals wieder eine Synagoge in der Westenriederstraße feierlich eingeweiht.

Nach der Märzrevolution 1848 kündigt König Maximilian II. ein Gesetz zur Emanzipation der jüdischen Bevölkerung an. Doch der starke Widerstand in der Bevölkerung verhindert die Umsetzung, sodass die rechtliche Gleichstellung der Juden weiterhin ausbleibt.

Es wird Juden wieder gestattet, offiziell Geschäfte zu eröffnen. Dies geschah im Zuge der schrittweisen rechtlichen Gleichstellung der Juden in Bayern. An diesem Tag trat das “Gesetz über die Verhältnisse der Israeliten” in Kraft, das den Juden mehr bürgerliche Rechte einräumte und es ihnen unter anderem ermöglichte, uneingeschränkt wirtschaftlich tätig zu werden.

Unter Gustav von Kahr, dem damaligen Generalstaatskommissar Bayerns, ordneten die Münchner Behörden am 8. Mai 1923 die Ausweisung zahlreicher ostjüdischer Familien an. Betroffen waren vor allem aus Polen und Galizien stammende Juden, die teils seit Jahren in München lebten. Kahr, ein entschiedener Gegner der Republik und Förderer völkischer Kräfte, rechtfertigte die Maßnahme mit „öffentlicher Sicherheit“. Tatsächlich diente sie antisemitischer Stimmungspolitik. Die Vertreibungen endeten erst im Juni und gelten als frühes Beispiel nationalistischer Radikalisierung in Bayern.

Kurz nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten, wurde in Deutschland ein landesweiter Boykott jüdischer Geschäfte durchgeführt. Dieser Boykott wurde von der SA und der SS überwacht und war Teil der zunehmenden antisemitischen Politik des NS-Regimes. Der Boykott zielte darauf ab, jüdische Unternehmer wirtschaftlich zu isolieren und war ein früher Schritt in der systematischen Ausgrenzung und Verfolgung der jüdischen Bevölkerung in Deutschland.

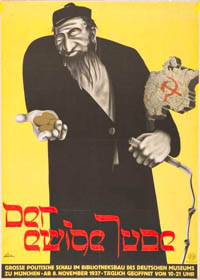

Die Ausstellung "Der ewige Jude" wurde am 8. November 1937 in München eröffnet. Diese Propagandaausstellung des nationalsozialistischen Regimes zielte darauf ab, antisemitische Stereotype zu verbreiten und Juden in diskriminierender und herabwürdigender Weise darzustellen. Sie war Teil der systematischen Hetzkampagne gegen die jüdische Bevölkerung und trug zur Verbreitung und Verfestigung antisemitischer Vorurteile in der deutschen Gesellschaft bei.

Die Ausstellung war im Bibliotheksbau des Deutschen Museumszu sehen.

1940 fand die erste Judendeportation aus dem Stadtgebiet statt. Es folgten 42 weitere Transporte mit rund 3000 Personen, die für die Betroffenen meist in den Tod führten. Die amerikanische Armee fand nach der Befreiung Münchens lediglich 84 überlebende Juden in der Stadt.

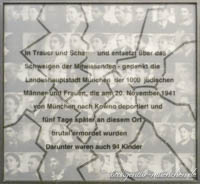

Die erste Deportation jüdischer Münchner beginnt mit einem Transport von 1.000 Menschen. Am 25. November 1941 werden sie vor den Toren der litauischen Stadt Kaunas von deutschen Einsatzgruppen ermordet.

Etwa 1.000 jüdische Bürger aus München wurden deportiert und in Kaunas, Litauen, ermordet. Diese Aktion war Teil der systematischen Verfolgung und Vernichtung von Juden durch das nationalsozialistische Deutschland. Die Ereignisse in Kaunas stehen exemplarisch für die Grausamkeiten des Holocaust, bei dem Millionen Juden ums Leben kamen.

München wurde im Juni 1942 von den nationalsozialistischen Behörden offiziell als „judenfrei“ erklärt. Damit galt die Deportation nahezu aller noch verbliebenen jüdischen Bürgerinnen und Bürger als abgeschlossen. Die Erklärung war Teil der systematischen Vernichtungspolitik des NS-Regimes. Die wenigen in Mischehen lebenden oder versteckten Personen blieben unter ständiger Bedrohung und staatlicher Überwachung.