Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Odeon

| Name | Odeon |

| Architekt | Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Universität |

| Straße | Odeonsplatz |

| Jahr Baubeginn | 1926 |

| Jahr Fertigstellung | 1928 |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil | Keine Kategorie |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Das ehemalige Odeon, CC BY-NC 4.0

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Quellen

Odeon

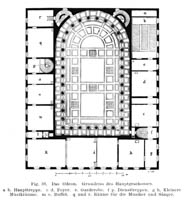

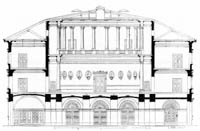

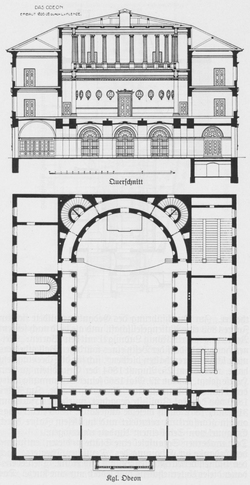

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Odeon, Kgl., Odeonsplatz 3, Nach der Umwandlung des alten „Redoutenhauses“ an derPrannerstraße in das „Ständehaus“ (das alte Landtagsgebäude) von König Ludwig I. 1826—28 durch Klenze erbaut, als „Sing-, Lese- und Tonhalle“ bestimmt und „Odeon“ genannt (vom griechischen „odeion“, d. h. Musikhaus). Im Grundriß auf des Königs Wunsch als Pendant zum gegenüberliegenden Leuchtenbergpalais entworfen, wobei der große Konzertsaal rings von Nebensälen umgeben wurde und daher außer dem Oberlicht kein Tageslicht besitzt. Der Konzertsaal, „der beste und schönste Konzertsaal Münchens“, ein „Muster klassizistischen Geschmackes [Br 108]“ ist ein 34 m langes, 22 m breites, und 16 m hohes Rechteck, im Halbkreis geschlossen (Podium) und vorzüglich akustisch. Die Galerien werden von einer toskanischen Säulenstellung gestützt, und über ihnen stehen ringsum 36 weitere jonische Säulen, deren Gebälk bis zur Decke reicht und folgende Malereien zeigt: „Apollo unter den Musen“ von Willi. Kaulbach, „Apollo unter den Hirten“ von Adam Eberle und das „Urteil des Midas“ von Herrn. Anschütz. Die untern Säulenschäfte sind gemauert und mit Stuck überzogen; die obem bestehen aus Gipsstücken, in deren Hohlraum als tragender Teil ein Holzpfosten sich befindet. In den Nischen des Podiums stehen Büsten berühmter Musiker wie Händel, Gluck, Haydn, Vogler, Mozart, Beethoven, Wagner, Weber u. s. w. Hier sind im Winter die Konzerte der Kgl. Akademie der Tonkunst [B 06, Rb 157] 1).

1) Der nach diesem Bau benannte Odeonsplatz, anfangs des 19. Jahrh. geschaffen durch die symmetrisch angeordneten Bauten des Odeons und des Leuchtenberg- (jetzt „Prinz Rupprecht-Palais einerseits und den gegenüberliegenden Arkadenbazar andrerseits, besitzt als Platzgestaltung zwar nicht mehr die Schönheit und Kraft der Plätze des 18. Jahrh. mit ihrem stark anregenden geschlossenem Raum, sondern verläuft schon etwas ins Leere. Allein er hat immer noch einen bedeutenden architektonischen Charakter, und der strenge Stil der klassizistischen Bauten der Umgebung ist es, wyas durchschlägt. Freilich erheben sich Stimmen, wonach diese Stimmung ungünstig beeinflußt ist durch die moderne Gartenanlage, die sich mit ihrer malerisch angeordneten Baumplantage und ihren seitlich gelegenen kleinen Blumenbeeten (gleich kleinen „Geburtstagskuchen“ inmitten machtvoller klassischer Architektur) hinter dem Reiterdenkmal König Ludwigs breitmachen. Es müßte der gärtnerische, vegetabilische Schmuck zum mindesten nicht im malerischen, sondern im tektonischen Sinn gedacht sein. Und überhaupt treibe man heutzutage ein Uebermaß mit dieser Verweichlichung, dieser Milderung des architektonischen Ernstes, wenn überall Grün hereingenommen werde, um eine große Architektur einem mediokren Geschmack genießbar zu machen.

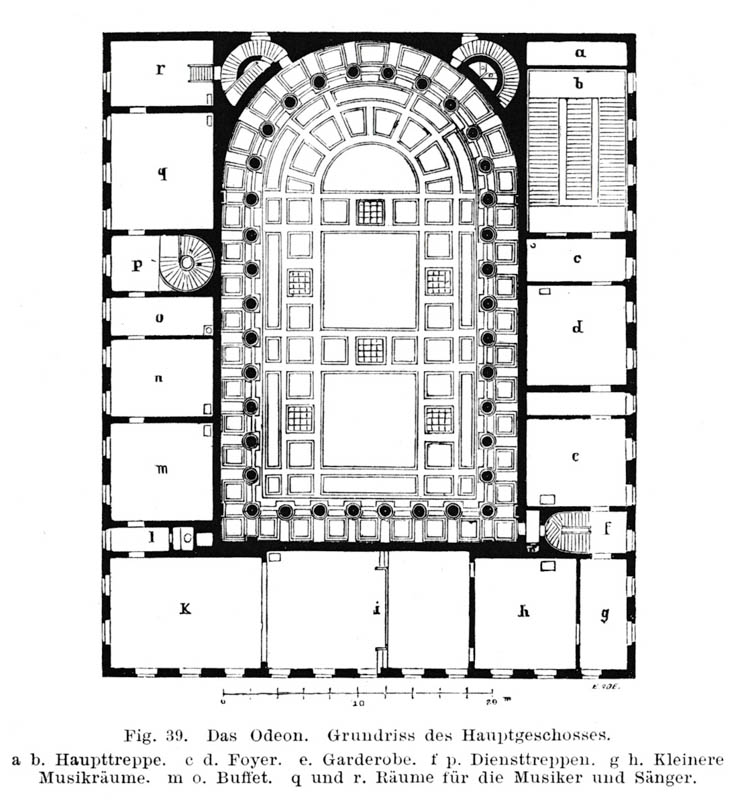

Das Odeon

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieses von Klenze erbaute Gebäude (1826—1828) befindet sich am Anfang der Ludwigsstrasse, da wo dieselbe sich zum Odeonsplatz erweitert. Aeusserlich bildet dasselbe den Pendant zu dem gegenüberliegenden Palast des Prinzen Luitpold (vormals Leuchtenbergischer Palast). Der wesentliche Bestandtheil des Innern ist ein grosser Saal, zunächst für musikaUsche Produktionen, ausserdem aber auch für andere Festlichkeiten bestimmt. Der Saal hat eine rechteckige Grundform, wobei sich an die innere Schmalseite eine halbkreisförmige Tribüne anschliesst. Die Dimensionen des Saals sind sehr beträchtlich; die Länge beträgt — mit Tribüne — circa 34 M., die Breite 22,75 M. und die Höhe 16,75 M. Unten ist der Raum auf 3 Seiten von einer Säulenstellung umgeben, während oben eine Gallerie auf alle Seiten sich herumzieht. Der Saal ist vorzüglich akustisch, wozu jedenfalls die ziemlich eng gestellten, den Schall zerstreuenden Säulen wesentlich beitragen. Die unteren Säulenschäfte sind gemauert und mit Stuck überzogen, während die oberen aus Gipsstücken bestehen, in deren Hohlraum als tragender Theil ein Holzpfosten sich befindet. Die Deckengemälde stellen Apoll unter den Musen (von Kaulbach), Apoll unter den Hirten (von Eberle) und das Urtheil des Midas (von Anschützl dar. - Der Hauptsaal ist rings von Nebensälen umgeben, so dass derselbe bei Tage durch Oberlicht erhellt werden muss. In den Räumlichkeiten der II. Etage befindet sich die kgl. Musikschule. Das Erdgeschoss ist zu verschiedenen Zwecken benützt; namentlich ist ein Raum zu den Gottesdiensten der in München wohnenden Engländer eingerichtet.

Das Odeon

Nagler - Acht Tage in München (1863)Das Odeon, am Odeonsplatze Nr. 3, wurde von 1826—1828 nach dem Plane des berühmten L. v. Klenz e erbaut, und die Lage und der Styl des Gebäudes waren durch das gegenüber stehende Palais des Prinzen Luitpold bedingt. Das Erdgeschoß enthält nebst den nölhigen Wohnungen, Treppen u. s. f. ein Lokal für den Restaurateur; der 1. Stock den großen, 128 Fuß langen, 76 Fuß breiten und 60 Fuß hohen Saal, welcher die Tagbeleuchtung von oben empfängt, und rings von andern Sälen und Gemächern umgeben ist. Im Innern zeigt er eine doppelt über einanderstehende dorische und jonische Säulenstellnng, ganz in Stuckmarmor. Die Decke ist mit flachen Casettenfeldern, reichen Ornamenten, Vergoldung und drei Gemälden geziert, welche Apoll unter den Musen (von Kaulbach), Apoll unter den Hirten (von Eberle), Und das Urtheil des Midas (von Anschütz) darstellen. Die obere Säulenstellung bildet eine Galerie, der untere Theil des Saals einen Halbkreis (wo das Orchester placirt wird) mit Nischen, in denen die Marmorbüsten folgender Componisten stehen: Händel, Haydn, Mozart, Beethoven, Gluck, Mehul, Weber, Vogler, Winter, Cimarosa. Für große Tonwerke in Massen, so wie für den Gesang, ist der grandiose Saal sehr geeignet, und die Konzerte, welche gegenwärtig zu Zeiten die Mitglieder der königlichen Hofkapelle unter Lachner's Leitung, und auch sonst hervorragende Virtuosen da veranstalten, gehören zu dem Ausgezeichnetsten in dem Bereiche der Musik. Die jeweiligen Concertzettel enthält der „Tagesanzeiger." In den obern Räumen des Gebäudes befindet sich das kgl. Conservatorium für Musik (s. dieses).