Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Theatinerkirche St. Cajetan

| Name | Theatinerkirche St. Cajetan |

| Bauherr | Ferdinand Maria Kurfürst von Bayern |

| Architekt | Barelli Agostino Zuccali Enrico Cuvilliés Francois d. Ä. |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |

| Straße | Theatinerstraße 22 |

| Jahr Baubeginn | 1663 |

| Jahr Fertigstellung | 1663 |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kirche |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Unterkategorie | Kirche |

| Suchbegriffe | Theatinerkirche St. Cajetan |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Allianzwappen - Theatinerkirche, CC BY-NC 4.0

Urheber: Franz Reber - Bautechnischer Führer (1876)

Beschreibung

Theatinerkirche St. Cajetan, kreuzförmig-basilikale Anlage mit Zweiturmfront und Vierungskuppel, 1663-68 von Agostino Barelli und Enrico Zuccali, Fassade 1765-68 von Francois Cuvilliés d. Ä. vollendet; mit Ausstattung.

Quellen

Theatiner Hof- und Stiftskirche St. Kajetan

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Theatiner Hof- und Stiftskirche St. Kajetan. Theatinerstr. 22.

Aus Dankbarkeit für die glückliche Geburt des langersehnten Thronerben (Max Emanuel) vom Kurfürsten Ferdinand Maria und dessen Gemahlin Henriette Adelheid von Savoyen 1663—75 durch Agostino Barelli aus Bologna errichtet und für das Kloster der von der Kurfürstin aus Italien gerufenen Theatinermönche) gestiftet, wo diese in den dortigen Adelskreisen großes Ansehen besaßen. Nach der Frauenkirche (Gotik) vom Ende des 15. Jahrh. und der Michaelskirche (Renaissance) vom Ende des 16. Jahrh. ist die Theatinerkirche (Barock) vom Ende des 17. Jahrh. der dritte der drei großen Typen der Münchner Kirchen. Wie die Michaelskirche der Münchner Jesuiten deren Mutterkirche al Gesü in Born (von Vignola), so ist auch die Kajetanskirche der Münchner Theatiner deren Mutterkirche S. Andrea della Valle gleichfalls in Rom (entworfen von Olivieri, vollendet von Maderna) nachgebildet.

Äußeres. Hat die Theatinerkirche schon den Vorzug voraus, daß sie — als eine direkte Schöpfung eines wirklichen Italieners — eine absolut rein italienische Form darstellt, die ebenso gut in Rom stehen könnte, während die Michaelskirche als ein Werk eines italienisierenden Niederländers sich naturgemäß allerlei Zwischenstufen und Brechungsmedien zwischen sich und dem italienischen Vorbild gefallen lassen mußte, so zeigt sich an ihr der eigentliche wesentliche Fortschritt doch erst so recht darin, wodurch sich ihr Vorbild S. Andrea vor il Gesü unterscheidet: in der Kuppel, die sich ungeheuer malerisch und eminent wirkungsvoll aus den rhythmisch bewegten Unterbauten in die Luft emporhebt und der Stadt München das charakteristische südliche Gepräge, auf das München schon deshalb ein Recht hat, weil es am Eingang der Hauptstraße über den Brenner liegt.

Es gibt kaum etwas Vollendeteres im italienischen Kirchenbau als die Silhouette der großen, zentralen, beherrschenden Kuppelform. Dazu kommt, daß man es hier, an der Theatinerkirche, gewagt hat, noch zwei Türme an die Front hinzu zu komponieren, um so einen belebenden, verstärkenden Gegensatz zu gewinnen zur weiten und voluminösen, daher als niedrig erscheinenden Grundform der Kuppel. Mag dies auch nicht in der ursprünglichen Absicht gewesen sein, so war es doch auch jetzt wieder ein Italiener, der Tessiner Henrico Zuccali, der als Barellis Nachfolger mit dem feinen Gefühl eines italienischen Architekten die Türme erstehen ließ: nicht so eng zusammengestellt, daß sie die Kuppel erdrücken, und doch mit eigenem, selbständigem Leben begabt, daß sie nicht allzu klein neben der gewaltigen Rotunde der Kuppel erscheinen. Andrerseits sind die eigentlichen Endigungen der Türme mit einem — zwar durchaus nicht „unitalienischer“, aber doch in sehr freier oberitalienischer Weise — mit einem brillanten Temperament behandelt, daß sie sich „fast wie als etwas Lebendiges mit ihren schneckenförmig sich windenden, ausbauchenden Voluten benehmen, wie ein Gewürm“ — eine Erscheinungsform, die der deutschen Phantasie sehr wohl zugänglich, wie ja die oberitalienischen und zisalpinen Länder sehr viel gemeinsames Blut besitzen. (Die Helmstangen zeigen auf ihren Fahnen die Namenszüge der kurfürstlichen Stifter; die Kuppelfahne weist den bayerischen Löwen, der das Kirchenkreuz trägt.) Uebrigens sind diese Türme nichts weniger als auf den Eindruck der Schlankheit hin komponiert. Namentlich die Behandlung der Ecken mit der Vervielfachung der Linien wirkt dem entgegen. Im Gegensatz hierzu ist allerdings das Mittelstück zwischen den zwei Türmen, die Fassade, völlig auf schlanke, elegante Proportionen hin zugespitzt: aber in ihr tritt nicht nur ein neuer, dritter Name auf — Cuvillies — sondern sie ist auch um 100 Jahre später (1765), in einem ganz andern Stil komponiert. Diese prächtige Leistung des Franzosen ist um so bewunderungswürdiger, als sie in keiner Weise merken läßt, mit welch gebundenen Händen der Meister arbeiten mußte. Denn die Haupteinteilung war durch die Türme etwas Gegebenes1). Er konnte also nur durch die Formbehandlung das erreichen, was ihm am Herzen lag: nämlich die Vertikale gegenüber der Horizontalen zur Geltung zu bringen. Im übrigen ist das Schema der Fassade das, was allen italienischen Renaissancekirchen, vor allem seit dem Anfang des Barocks, zugrunde liegt: 5 Felder unten — 3 Felder oben. Von den untern Feldern entsprechen die beiden äußern den Seitenkapellen, die 3 innern der Breite des Mittelschiffes. (Oben reicht die Gewölbetonne herab bis zur Fußlinie des Giebels. Das Dach selbst ist jetzt nicht mehr ein Steildach, sondern hat die antike flache Neigung.) Das Feldersystem 1) ist hier freilich fast bis zur Unkenntlichkeit modifiziert worden, indem die 3 mittlem Felder oben und unten so zusammengearbeitet sind, daß der Blick nicht von rechts nach links gehen kann, sondern ohne weiteres von der 1. Etage nach aufwärts zur 2. gleitet, also nicht das Nebeneinander, sondern das Uebereinander zusammenbezieht. Das Hauptmotiv ist jener tiefe Kanal, der wie eine Furche abwärts durch die Mitte zieht und oben wie unten durch die begleitenden Säulen herausgehoben wird, die ihrerseits wieder in charakteristischer Weise freier werden dadurch, daß sie vom begleitenden Mauerwerk abrücken. Den Trumpf aber des Vertikalismus gibt der Architekt darin, daß er die Fußlinie des Giebels da unterbricht, wo er das große Wappen des Kurfürsten einsetzte. Dieses triumphale, dekorative Schlußstück des Ganzen ist nicht etwas Nebensächliches, das schließlich auch fehlen könnte, sondern das Ergebnis, die Frucht des Strebens der Kräfte, das schon von unten her in der Behandlung der Fläche vorbereitet ist. Und zwar ist diese Aufschlitzung des Giebels vorbereitet durch jene Behandlung des untern Gebälks, die als Horizontale durch die Breite der Front geht, wo aber über dem Portal im Mittelstück bereits der Körper von Architrav und Fries fehlt (er brauchte die Vertikale als Gegengewicht). Und durch die große Freiheit, bloß mit dem Gesims weiterzufahren, das hier in der Mitte eben so weit vorspringt wie rechts und links, gewinnt er obendrein einen effektvollen, „malerischen“ Schlagschatten. Die 4 Figuren in den Nischen stammen von Roman Boos, sind aus Marmor (jetzt übertüncht) und stellen die Namensheiligen des Stifters (Ferdinand), seiner Gemahlin (Adelheid) und seines Vaters (Maximilian) sowie den Ordenspatron der Theatiner (St. Cajetan) vor.

Inneres. Was die Theatinerkirche mit der Michaelskirche gemeinsam hat, das ist das weite Tonnengewölbe des Hauptschiffes mit der dunklen Kapellenreihe links und rechts. Aber in unserm Falle ist dieser ganze Baum gewissermaßen nur die Einleitung zu dem, worin der Kern, die Seele der Kirche steckt, und worin das Zentrum hegt, von dem aus sie begriffen werden muß — der große Kuppelraum. Denn im Ineinanderarbeiten von Zentralbau und Langbau, wie die große Form der Tonne hier in eine ihr innerlich verwandten, und doch wieder dem Wesen nach etwas anderes darstellende große Form einer Kuppel mündet, wie sich die Längsform der Hochform gegenüberstellt — darin zeigt sich im Innern der epochemachende Schritt seit der Michaelskirche. Dabei ist hier das Langhaus als etwas in sich Geschlossenes gedacht: es beginnt mit einem schmalen Joch und endet mit einem schmalen Joch und zwischen ihnen öffnen sich die drei weiten Bogen mit den Kapelleneingängen — das Langschiff hat also sehr markant einen Anfang und gegen den Chor zu ein Ende, es ist ein Aufenthaltsort für sie. Auffallend ist nun, wie dieser Hauptraum in seinen Proportionen merkwürdig eng und steil zusammengenommen ist: auf das Gesims nämlich, das die untere Trägerordnung abschließt, ist nämlich eine Attika von ganz unverhältnismäßiger Höhe aufgesetzt und erst darüber erhebt sich die Tonne. Aber gerade in dieser schmalen Raumproportion, in dieser ausgesprochenen Höhentendenz liegt das Entscheidende, die besondere Stimmung dieses Kirchenraumes: er stellt sich dadurch in einen auffallenden Gegensatz zur ureigentlichen Absicht des Barocks, sich gerade durch Wucht und Schwere, durch Betonung der Horizontale zu charakterisieren. Und gerade dadurch hat der Raum in seinem Charakter etwas .,Elegantes“ bekommen: denn die Enge hat hier durchaus nichts Kümmerliches. Eine weitere Besonderheit unserer Barockkirche ist es, daß die Fensteröffnungen auch im Langhaus sehr reichliches Licht herunterwerfen, so reichlich, daß nur bei seltenen Sonnenstellungen und Witterungsverhältnissen der Gegensatz des dunklen Vorraums (Langhaus) zur hellen Kuppel regelrecht herauskommt. In den meisten Fällen werden wir uns begnügen müssen, den großen Formengegensatz auf uns wirken zu lassen, der nie versagt, wenn wir betrachten, wie auf die Tonne des Eingangsraumes mit seinem langausschreitendem Rhythmus plötzlich die Umkehrung der Melodie folgt da, wo der gewaltige Schwung des Kreises sichtbar wird, auf dem der Tambour der Kuppel als auf seiner Fußlinie emporgeht in die lichte Höhe. Freilich kann die Formenschönheit wegen der leider sehr groben Dekoration der Stuckornamente nicht in allem einzelnen genossen werden: nicht bloß, daß die Stuckornamente eine übermäßig reiche Zeichnung und zu volle, schwülstige Bildung haben; sie sind auch von jener charakterlosen Unbestimmtheit der Form, die das Material völlig verleugnet: die Blätter und Blüten sind zäh, lappig und ledern, bei den Kartuschen ebenso wie an den Kapitellen; die Girlanden, die sich um die Schraubenschäfte der Säulen schlingen, sind von gedrungenem Körper und doch von undefinierbarer gipserner Formlosigkeit: kein Stein, kein Metall, kein Marmor. Im Querschiff und vollends im Chor überzieht das wuchernde Blatt- und Zierwerk die Säulen und das Gebälk mit tropischer Triebkraft — der Architekt ist vom Stuckateur verdrängt. Jedoch ist dies mehr Schuld des Zeitgeistes und der allgemeinen Kunstsprache als des Architekten, der gewiß zu den Meistern seines Faches zu rechnen ist: die Theatinerkirche ist und bleibt ein glänzendes Meisterwerk, auf Münchner Boden zwar ein fremdes Kunstgut, aber doch ein pompöser Schmuck [W]“.

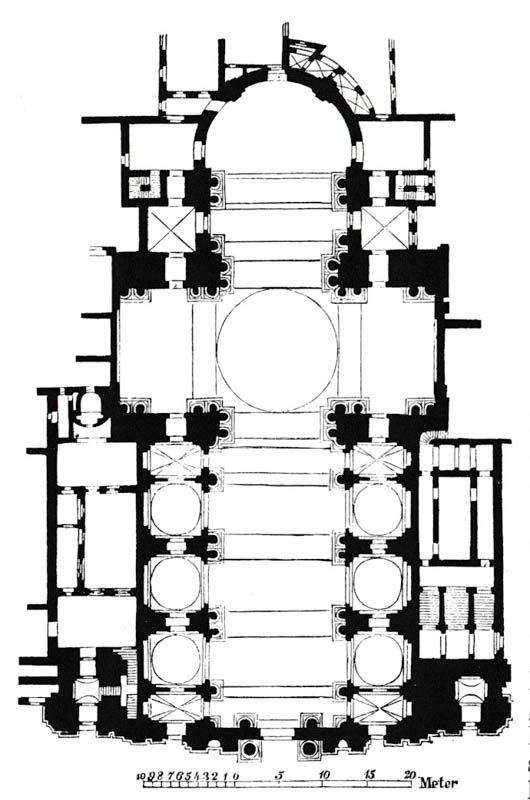

Im Grundrifs und Aufbau eine einschiffige Anlage mit Tonnengewölbe und Vierungskuppel auf hohem Tambour. Schmaler Vorchor und halbkreisförmiger Abschluß. Ganze Länge 71 m. Das 16 m breite Schiff hat Seitenkapellen mit verbindenden Durchgängen. Das Querhaus springt über die Fluchtlinie des Langhauses nur wenig vor.

Unterm Chor die Fürstengruft. Zu seiten der mittleren Bogenöffnungen erheben sich vor den Pfeilern je 2 Säulen, zwischen den folgenden (Bogenöffnungen) und den kleinern Durchgängen zu den äußern Kapellen steht eine Säule, am Anfang und am Ende ein Viertelsäule. Die kannelierten Kompositsäulen ruhen auf hohen Postamenten. Ein Fries mit Konsolengesims und darüber eine hohe Attika schließt die Ordnung ab. Ueber den niedrigen Durchgängen zu den äußern Kapellen öffnen sich Logen, deren Brüstungen balkonartig vorspringen. In den Bogenzwickeln und am Gesimsfries schwere, stukkierte Blattornamente; auf den Schlußsteinen der großen Scheidbögen sitzende Engel. Ueber der Attika hohes Tonnengewölbe mit Stichkappen, deren Schildmauern von Fensteröffnungen durchbrochen sind. An der Attika, den Fensterumrahmungen und den Gurtbögen des Gewölbes schwere Stuckdekoration; an den Gewölbeflächen jedoch nur einige kleine Rosetten.

An den Vierungspfeilern Doppelsäulen mit Ecken, die dem Kuppelraume zu abgeschrägt sind. Unterm Gurtbogen am Ende des Querschiffs ebenfalls 2 Säulen. Neben den Altären im Querschiff Fenster. An den Wänden über den Durchgängen zu den Seitenkapellen und den Nebenräumen des Chores Kolossalstatuen der 4 lateinischen Kirchenväter in reich umrahmten Nischen, und zu deren Seiten 2 Engel.

Ueber der Vierung die Kuppel mit Tambour auf hohen Zwickeln, die mit großen Kartuschen in spätitalienischen Formen gefüllt sind; unterm Tambour ein Kranzgesims mit Laubornamenten; im Tambour 8 Fenster, durch Doppelpilaster getrennt; darunter große Engelsfiguren in Nischen. Ueber einem leichten Gesims Ansatz der Kuppel, deren Fuß von 8 achteckigen Fenstern durchbrochen wird; über der Kuppel Laterne mit Kuppeldach. Im Chor folgt der Vierung als Vorchor eine Travöe. Im Beginn der Chorrundung der freistehende Hochaltar. In den 3 großem Seitenkapellen beiderseits im Langhaus Kuppelgewölbe auf Hängezwickeln. Durchgänge als Portale mit Pilastern, Gesims und Aufsatz behandelt. Ausstattung. Das Korrelat der etwas übervollen plastischen Ausdrucksweise ist die Monochromie, die sich sogar auf die kolossalen Altarbauten erstreckt; diese sind einem von Bernini stammenden Schema so aufgebaut, daß die zwischen den gebrochenen Giebeln eingeschaltete Aedicula zugleich die Umrahmung eines Oberlichtes bildet. Vor allem die 3 großen Altäre in den Kreusapsiden, der Hochaltar, der Frauenaltar (im Querschiff links) und der Sakraments- oder Kajetansaltar (rechts) bauen sich gewaltig auf: je 4 mächtige, gewundene und bekränzte Säulen, die auf hohen Basen ruhen, tragen das schwere, konsolengeschmückte und wuchtig ausladende Gebälk, worauf eine abermalige Säulenarchitektur die oberen Fenster umgibt; die kräftigen Giebelstücke sind gebrochen und mit Engelsgestalten belebt. Der Reichtum der Komposition liegt in der massigen Säulenstaffage; durch Vortreten des einen Paares vor das andere kommt energische Licht- und Schattenwirkung in den Aufbau. Das Altarbild des Hochaltares ist der Abwechslung halber außerdem noch mit glatten Säulen flankiert. Im ornamentalen Schmuck schließen sich die Altäre (ähnlich jenen der Michaelskirche) völlig der Stuckdekoration der Kirche an. Der figürliche Schmuck ist rein dekorativ, von derber, flüchtiger Ausführung, wie denn z. B. die Giebelengel nur auf die Fernwirkung berechnet sind. Im üppigen, völlig naturalistisch gebildeten Laubwerk der Säulen tummeln sich italienische Putten. In die großartige Architektur sind figurenreiche, farbenprächtige Riesengemälde, von italienischen Meistern, eingelassen — wie denn überhaupt die gesamte Anlage eine imposante dekorative Wirkung erzielt. Auch die übrigen Seitenaltäre deren Bilder ebenfalls meist von italienischen Meistern stammen, sind durchweg italienisch empfunden: wirkungsvolle, dekorativ aufgefaßte Architekturen von gewundenen Säulen und schwerem Gebälk mit Segmentgiebeln.

1. Hochaltar aus Holz (hinter ihm die Orgel und der Musikchör), als „Doppelaltar 2) bestehend aus einem vorder- und rückseitigen Altar. Am Vorderaltar freistehende Mensa mit Predella und Tabernakel (dieser vom 19. Jahrh.), zu dessen Schmuck im Wechsel des Kirchenjahres prächtige Zierstücke dienen. Silberleuchter, Kruzifix und silbergetriebene Brustbilder St. Cajetan und Avellinus, tüchtige Werke des Münchners Jos. Grossauer 1722. Am rückseitigen Hochbau 4 blumengeschmückte gewundene Säulen; in der Bekrönung das Allianzwappen und die Patrone des kurfiirstl. Hauses. Altargemälde (von A. Zanchi aus Bologna) „Gründung der Theatinerkirche“: in der Glorie die hl. Kaiserin Adelheid und St. Cajetan über den Gestalten der Stifter Ferdinand Maria und Adelheid Henriette-, neben ihnen die Prinzen Max Emanuel, Joseph Clemens, die Prinzessinnen Anna und Violanta Beatrix, die Obersthofmeisterin Gräfin von Spaur, Hofdamen, Edelknaben und — in der schwarzen spanischen Tracht — der Leibarzt der Kurfürstin Baron Simeoni. Rechts und links Türen zum Stiftschor; neben ihnen je 2 Evangelisten, prächtige Kolossalstatuen von Balth. Ableithner (Markus lesend, Johannes zum Himmel weisend, Lukas betrachtend, Matthäus mit dem Engel). Unter den Oratorien beim Altar Karyatidenengel, gleichfalls von Ableithner. Nebenan eine Marmortafel mit Porträtmedaillon zur Erinnerung an die Anwesenheit des Papstes Pius VI.

2. Frauenaltar im Querschiff rechts. Hervorragendes Gemälde des Bolognesen Carlo Cignani (gest. 1719), die hl. Familie oder sogen, „hl. Sippe“ darstellend: Maria mit dem Kind, umringt von St. Anna, Elisabeth und Johannes; des fernem St. Joseph, Joachim, Zacharias und König David; darüber in der Glorie Gott Vater, ln der Bekrönung das kurf. Wappen und in Holz St. Nikolaus, Rochus, Margareta und Thekla. Auf der Mensa in silbernem, vergoldetem Rokokorahmen (nach einem Entwurf des Bildhauers Straub vom Münchner Michael Bott) ein kleineres aber bedeutendes Gemälde vom Münchner Georg Hemarees (gest. 1776) „Verkündigung Mariä“.

3. Grabkapelle Königs Max II. (gest, 1864) und seiner Gemahlin Maria (gest. 1889) mit 2 Marmorsarkophagen und einem einfachen Altar. (Hier war früher die „Lorettokapelle“ mit der sogen, „hl. Stiege“, entfernt 1802.) Der Zugang zum Mausoleum 2) forderte die Beseitigung des Altares zu Ehren der hl. Margaret von Savoyen.

4. Schutzengelaltar. Altargemälde von Ant. Zanchi. Daranter auf der Mensa der hl. Franz von Paula, vom Münchner Balth. Aug. Albrecht (gest. 1765).

5. Vier Jungfrauenaltar. Altargemälde mit der Darstellung der hl. Lucia, Apollonia, Margareta und Agatha, von Pietro Liberi (gest. 1677), übermalt von A. Triva (gest. 1699). Auf der Mensa St. Cacilia von Demarees im vergoldeten Rokokorahmen nach dem Entwurf Straubs.

6. Altar mit dem Gegeißelten Heiland (unterm Nordturm), früher in der Kapelle der hl. Stiege.

7. Unterm Südturm der St. Georgsaltar gegenüber dem Margaretenaltar.

8. Immaculataaltar mit dem Altargemälde der Verehrung der Unbefleckten Empfängnis Mariä durch Papst Clemens (Sixtus?) und St. Laurentius, von Francesco Vanni. Auf der Mensa St. Johann Nepomuk, von Hofmaler Sing.

9. Kreuzabnahmealtar mit einer Kreuzabnahme, angeblich von Tintoretto. Darunter Bild des sei. Paulus von Arrezo, Kardinals aus dem Theatinerorden. „Maria vom guten Rat“' von Schwanck- hardt.

10. Avellinusaltar. Altargemälde mit dem hl. Avellinus aus •dem Theatinerorden, des Patrons gegen Schlagfluß: dargestellt wie der Heilige, vom Schlag getroffen, am Fuß des Altares niedersinkt, von Karl Loth. 11. Von hier zur Kreuzkapelle mit dem Allerseelenaltar; der Heiland von Engeln gehalten (früher auf dem Altar stehend), Skulptur von Faistenberger 1688.

12. Von da zur Lorettokapelle mit 2 Altären; am einen geschnitzte Madonna, am andern die Pieta, von Faistenberger. Vom selben Meister das „Opfer Abrahams“ und in der innersten Grotte „Christus im Grabe“; beide Skulpturen zur Trauerliturgie in der Karwoche bestimmt.

13. St. Cajetansaltar im Querschiff links mit dem Kolossalgemälde des hl. Cajetans als Pestpatron, 1667 von Joach. Sandrart in Regensburg gemalt; darstellend die 1656 in Neapel ausgebrochene Pest; 1751 restauriert von Aug. Albrecht.

Darunter in einem vom Münchner Hofbildhauer Willi, de Grof entworfenen und von Joh. Mich. Hott ausgeführten Rokokorahmen „St. Cajetan“ von Gottfried Stüber.

Beichtstühle, Betstühle, desgleichen die hinterm Hochaltar aufgestellten Chorstühle der Chorherren durchweg in dunklem Holzton gehalten, der sich wirkungsvoll vom Grau des Stukkos abhebt; Kanzel schwungvoll profiliert, mit Heiligenbildern, Putten und Draperien geschmückt — gleich den erwähnten hervorragende Arbeit Faistenbergers.

Im Querschiff rechts Grabmal der 1821 gestorbenen elfjährigen Prinzessin Maximiliana Josepha Karolina. Sarkophag nach Klenzes Entwurf mit griechischen Ornamenten sowie rückseits mit figürlichen Relief geschmückt und in Carraramarmor von Konrad Eberhard ausgeführt.

In den beiden Sakristeien herrliche Schnitzereien von den Brüdern Andreas und Dominikus Faistenberger und Balth. Ableithner, und Gemälde, von denen jedoch die meisten in die Staatssammlungen kamen. Verblieben ist „Maria mit dem Kind“ vom Venezianer Ambros. Bon, „St. Nikolaus“ und „Avellinus“ von Feistenauer, „Maria, das Kindlein dem hl. Cajetan übergebend“ von Chr. Winck, der „verspottete Heiland“ von K. Loth; desgleichen die lebensgroßen Kniestücke der Stifter: Kurf. Ferdinand Maria von G. Demarees, Kurfürstin Adelheid im Habit der von ihr gestifteten und noch bestehenden hochadeligen Kongregation des „Dienerinnen Mariens“, von Oefele 1731; ferner die ordensgeschichtlich wertvollen Bilder berühmter Theatiner, so die Päpste Clemens X., Clemens XI., Paul IV., Innozenz IV.; außerdem Jos. Maria Thomasius, Franz Pignatelli, sei. Paulaus von Arezzo, Bernh Scottus (erster Kardinal aus dem Orden), Franz Gonzaga, Joh. Petrus Carraffa, Paul Tolosa (Erzbischof von Theate), Alois Maria Pidou (Erzbischof von Ispahan), Bernh. Pignelli, Andreas Brancaccio, endlich ein unbenannter Kardinal. Wertvolle liturgische Geräte, wie eine 90 cm hohe Eokokomonstranz um 1700 vom Münchner Franz Keßler (Geschenk der Kurf. Adelheid), kostbarer Kelch mit Edelsteinen und Emailbildern, von 1711; desgl. ein Kelch von Mich. Weiß ca. 1755 mit einer Münze Albrechts IV. im Kelchfuß.

Festomat mit dem Wappen Max Emanuels. Schwarzes Antependium aus 1745, gefertigt für die Trauerfeier Karl Albrechts.

Unterm Hochaltar die Fürstengruft (die 3. Fürstengruft Münchens mit jener in der Frauenkirche und in der Michaelskirche); es ruhen hier die Prinzen und Prinzessinnen, und zwar in den Zinnsärgen rechts vom Eingang:

Ludovica Margarita Antonia, geb. 1663, gest 1666;

Ludwig Amadeus Cajetan, geb. und gest. 1665;

Cajetan Max Franz, geb. und gest. 1670 (sämtüch Kinder des Kurf. Ferdinand Marias);

Kurf. Ferdinand Maria, geb. 1636, gest. 1679;

dessen Gemahlin Henriette Adelheid, gest. 1676;

Kurf. Max Emanuel 1726; dessen 2. Gemahlin Therese Kunigunde von Polen 1730;

deren in frühem Alter verstorbenen Kinder: Leopold (dieser aus l.Ehe) 1689, Wilhelm 1704, Alois 1702, Max Emanuel Thomas 1709.

An der Seitenwand:

Joseph Ludw. Leop. Franz de Paula Georg geb. 1725, gest. 1743 zu Frankfurt und Maria Anna Josepha geb. 1734, gest. 1776;

beide Kinder des Kurf. Karl Albrechts.

In der linken Seitengruft:

Herzog Ferdinand Maria Innozenz, Sohn Max Emanuels 1699—1738;

in der Urne an der Rückwand das Herz von des letztem Gemahlin Maria Anna von Pfalz-Neuburg 1693—1751;

neben ihm seine Söhne Maximilian Franz de Paula 1720—38 und Clemens 1722—70 sowie des letztem Gemahlin Maria Anna von Pfalz-Sulzbach 1722—90 (welche unter Kurf. Karl Theodor die Abtretung Bayerns an Oesterreich verhinderte [F. 152]);

deren 6 Kinder ruhen in Zinnsärgen an der Wand.

Daneben eine Gruft mit 4 Nischen und einem Altar; in der Nische links:

Kurf. Karl Albrecht, als Kaiser Karl VII. 1697—1745 und dessen Gemahlin Maria Amalia von Oesterreich 1701—56;

in der Nische rechts:

Kurf. Max III. Joseph, der letzte Wittelsbacher aus Ludwigischer Linie 1723—77, und seine Gemahlin Maria Anna v. Sachsen-Polen 1728—97.

In der Seitengruft rechts von der Hauptgruft ruht einsam Kurf. Karl Theodor, geb. 1724, 1733 Herzog v. Sulzbach, 1748 Kurfürst v. d. Pfalz, 1777 Kurf, von Pfalz-Bayern.

Im Mittelgewölbe unterm Hochaltar: Maximilian I. Joseph, erster König von Bayern, gest. 1825, und seine 2. Gemahlin Karoline Friederike 1776—1841 sowie deren Kinder: Max Joseph, gest. 1800, Maximiliana Josepha 1810—21 ;

weiter links in Zinnsärgen: Auguste Ferdinande Luise, Gemahlin des Prinzregenten Luitpold, gest. 1864, König Otto von Griechenland, gest. 1867, Prinzessin Alexandra Amalie, Tochter König Ludwigs I., gest. 1875, Königin Amalie von Griechenland, gest. 1875; ferner die Prinzessinnen Notburga und Dietlinde, Kinder des Prinzregenten;

endlich Prinzregent Luitpold selbst, geb. 1821, Kegent 1886—1912.

Im vermauerten Gewölbe einer Nebengruft

Sigmund Ferd. de Chabo Marquis von St. Maurice, kurf. Gardehauptmann;

Damian Hellfried Graf 1 Uly-Breiteneck, Kämmerer gest. 1693;

Ladislaus Graf Törring-Jettenbach, Domherr zu Kegensburg 1713;

Georg Sigmund Graf von Thürheim, Erblandsfalkenmeister des Lands ob der Enns, kurf. Oberstkämmerer 1738;

Franz Ludwig Reichsgraf von Holnstein, Statthalter in der Oberpfalz 1870.

In der Gruft beim Frauenaltar:

Maria Karolina von Frisenhausen, Hofdame, gest. 1732;

Theodora Gräfin von Choltiz 1730;

Johann Prinz von Gonzaga 1752.

Beim Immaculataaltar Karl Anton von Vachieri auf Fußberg 1680.

1) Der Theatinerorden wurde 1524 vom hl. Kajetan von Thiene im Verein mit dem damaligen Bischof Johannes Caraffa von Theate — daher der Name „Theatiner“ — gestiftet.

•2) Ein Blick auf den Grundriß zeigt, daß die Türme mit dem Kircheninnern nichts zu tun haben, sondern daß sie als etwas vollständig Freistehendes an die Kirche herangeschoben sind — daß also die Breite der Front nicht übereinstimmt mit der wirklichen Breite der Kirche.

3) Durch letztwillige Verfügung bestimmte König Max II, daß er an der Seite seiner Gattin ruhen wollte, was rituelle Verlegenheiten zu bereiten drohte, da die Vornahme der Funeralien durch protestantische Geistliche in katholischen Kirchen der geistlichen Behörde nicht statthaft erschien; es war daher ein — freilich durch die nachträgliche Konversion der Königin-Witwe gegenstandslos gewordener — Ausweg dadurch geschaffen worden, daß der Theatinerkirche an der Stelle, wo der Sarkophag des Königs aufgestellt war, ein von außen zugänglicher Anbau als Grabraum der Königin angesetzt wurde, bei dem aber durch die klassizistischen Stilformen einige Dissonanz mit dem übrigen Kirchenbau entstanden ist [Rb 83],

Theatiner-Hofkirche

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die Theatiner-Hofkirche zum hl. Cajetan. (Geschichte vergl. S. 49.) Dreischiffige Anlage mit Querschiff, einer Kuppel über der Vierung und zwei Thürmen an der Fronte, welche selbstständig neben den Seitenschiffen angebracht sind. Die erst 1767 vollendete Facade ist mit den (übertünchten) Marmorstatuen des h. Ferdinand, Maximilian, Cajetan und der h. Adelheid von Roman

Boos geschmückt. Das Mittelschiff ist tonnenförmig, die Seitenschiffe sind den einzelnen Kapellen entsprechend in Kuppeln überwölbt. Die Stuccaturen sind zumeist überladen und unschön, für ihre Zeit rühmenswerth erscheinen dagegen die Holzseulpturen von Andreas und Dominicus Feichtenber- ger und von Balthasar Ableitner an den Altären wie in der Sakristei. Von den Altargemälden ist das grosse Hauptaltarbild mit den Donatoren unter der Verklärung des Kirchenpatrons S. Cajetan und der hl. Adelheid, ein massiges Werk von A. Zanchi. Bedeutender ist das grosse Gemälde im linken Flügel des Querschiffes, die Fürbitte des hl. Cajetan während der Pest von Neapel darstellend, von J Sandrart. Sonst ist etwa noch der Tod des hl. Avellinus von C. Loth in der letzten Kapelle des linken Seitenschiffes und nebenan die fälschlich dem Tintoretto zugeschriebene Kreuzabnahme hervorzuheben.

Die Nachahmung der Grotten des hl. Grabes links vom linken Flügel des Querschiffes ist ohne künstlerische Bedeutsamkeit; ebenso die gleichfalls vom linken Seitenschiffe aus zug ngliche Fürstengruft, in welcher die bayerischen Fürsten und Prinzen seit Ferdinand Maria (f 1679) bis Prinz Adalbert (f 1876) mit wenigen Ausnahmen ruhen. Dagegen ist das zierliche Grabmal der Prinzessin Maxi- miliana Josepha Karolina (f 1821) im rechten Flügel des Querschiffes ein bemerkenswerthes Denkmal des Wiederauflebens der deutschen Kunst und ein noch classicistisches Werk des Meisters Conr. Eberhard. Statt des. ersten Altars im rechten Seitenschiff steht der einfache Colossalsarkopliag des Königs Maximilian II., die sich neben demselben öffnende, durch ihren classischen Styl unangenehm contrastirende Kapelle (vgl. S. 82) ist zur Aufnahme der sterblichen Ueberreste J. Majestät der Königin Mutter bestimmt.

Die Theatiner-Hofkirche zum hl. Cajetan

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die Theatiner-Hofkirche zum hl. Cajetan an der Theatinerstraße Nr. 21, entstand in Folge eines Gelübdes des Churfürsten Ferdinand Maria und seiner Gemahlin Adelheid, und am 29. April 1663 wurde der Grundstein gelegt. Agostino Barella fertigte den Plan nach dem Muster der St. Peterskirche in Rom, der Bau zog sich aber sehr in die Länge, indem die Facade erst 1767 durch Franz Couvillier vollendet wurde. Ueber die Bauperioden s. aber Geschichte von München S. 83 ff. An der Fayade sind in Nischen die kolossalen Figuren der Heiligen Ferdinand, Adelheid, Maximilian und Cajetan, von Roman Boos aus Kelheimer Marmor gefertiget. Die Kirche wurde aber schon 1677 zum Gottesdienste eingeweiht, und aus jener Zeit stammt der größte Theil der Stuccaturen, womit die Kirche überladen ist. Andreas und Dominicus Faistenberger fertigten die späteren Altäre und die Crucifixe derselben. Von ersterem ist auch die große Gruppe in Holz, welche den Abraham vorstellt, wie er im Begriffe steht, den Sohn zu opfern. Von Dominikus sind auch die Leuchter in Form von Engeln 1703. Andreas Faistenberger decorirte die Sakristei, und das Crucifix ist von 1697. Das aus Alabaster gearbeitete Bild der Madonna von Ettal auf dem Familienchristialtar ist von Balthasar Ableitner. Dieser Künstler fertigte auch die vier Evangelisten am Hauptaltare, dann die Figuren aus braunem Holz in der Sakristei.

Das große Gemälde oben an der Wand hinter diesem Altäre ist ein Werk des Anton Zanchi. Es stellt im Vorgrunde den Churfürsten Ferdinand Maria und dessen Gemahlin Adelheid im Portraite vor. Dazwischen kniet der Prinz Max Emanuel, das Pfand der Erhörung, und der Hofstab umgibt die Gruppe. Der junge Mann links in spanischer Tracht ist der piemontesische Arzt Baron Simoni, welchen die Churfürstin Adelheid aus Turin mitgebracht, und mit Ehren überhäuft hatte. Im oberen Theile ist die Apotheose der Heiligen Adelheid und Cajetan vorgestellt. Rechts vom Hochaltäre, im Seitenschiffe, ist ein großes Gemälde von Carlo Cignani, welches ursprünglich für den Hochaltar bestimmt war. Es stellt Maria mit dem Kinde auf dem Throne, und umher Joseph, Anna, Joachim, Elisabeth, Zacharias, den kleinen Johannes, und vorn David mit der Harfe vor. Gegenüber im linken Seitenarme stellt das große Gemälde die Pest von Neapel vor, welche auf Bitten des heil. Cajetan abgewendet wurde. Dieses Bild ist von Joachim Sandrart. — Rechts vom Altarbilde des C. Cignani nach dem Portale zu ist das Gemälde mit der hl. Margaretha von Savoyen vor Christus mit dem Kreuze von Antonio Triva gemalt. Das Altargemälde mit den heiligen Jungfrauen Ottilia, Agatha, Appolonia und Margaretha ist das Werk des Pietro Liberi, und der Schutzengel darunter jenes des A. Zanchi. Die heil. Cäcilia in der Kapelle gegen den Ausgang zu ist von dem Münchner G. Des Marses gemalt. — Links vom Hochaltäre, in der Thierarzneischule — Ludwigs-Maximilians-Universität. 185 Kapelle nach dem Pestbilde ist ein Gemälde von Carl Loth, das Hinscheiden des hl. Andreas Avellinus am Fuße des Altares vorstellend. Die folgende Kapelle enthält eine Krenzabnehmung von Tintoretto. Das Bild der Kapelle gegen den Ausgang zu stellt die hl. Jungfrau in der Verklärung, unten links Papst Tistus und rechts einen Diakon in Verehrung vor. Der Verfertiger dieses schönen Gemäldes ist unbekannt. Die Meister der kleinen Seiten- altarbilder sind ebenfalls unbekannt.

In der Mitte des linken Seitenschiffes gelangt man in eine Kapelle mit zwei kleinen Altären, in welcher die Grabhöhle in Jerusalem nachgeahmt ist. Rechts entspricht eine Loretto-Kapelle mit der heiligen Stiege und einem Kapellchen, Sancta sanctorum genannt.

In der ursprünglich kleinen, aber von König Ludwig bedeutend erweiterten Gruft ist die jüngste Begräbniß-Stätte der Wittelsbachischen Fürsten. Hier ruhen Ferdinand Maria sch1679), und seine Gemahlin Adelheid ('s 1679), Max Emanuel (†1726), Carl Albert, als Kaiser Carl VII. (f 1743), Max Joseph HI. († 1777), König Maximilian I. († 1825), die Königin Karolina sch 1841). Im Ganzen sind 32 Särge vorhanden.

Beachtung verdient rechts vorn in der Kirche noch das schöne Monument der 1821 in ihrem zehnten Jahre verstorbenen k. Prinzessin Josephine Maximilian«, welches nach der Idee der Königin Karoline von Conrad Eberhard in Marmor ausgeführt ist. Daneben befindet sich ein anderes rührendes Denkmal trauernder Elternliebe für den im Jahre 1803 im dritten Lebensjahre verstorbenen k. Prinzen Maximilian.

Weitere Bilder

Sagen & Geschichten

St. Cajetans Gotteshaus

Mit ein und der anderen Kirche Münchens ist es so, daß sie ihre Entstehung frommen Gelübten verdankt. Desgleichen ist es auch mit der St. Cajetans- oder Theatinerkirche, die somit ein erhabenes Wahrzeichen bildet.

Mit ein und der anderen Kirche Münchens ist es so, daß sie ihre Entstehung frommen Gelübten verdankt. Desgleichen ist es auch mit der St. Cajetans- oder Theatinerkirche, die somit ein erhabenes Wahrzeichen bildet.

Der Hergang ist dieser.

Der große Churfürſt Max I. erkor seinem Churprinzen Ferdinand Maria eine Braut, die Adelbeid Henriette, Tochter des Herzogs von Savoyen, Victor Amadäus, welche dem Prinzen, ihrem Bildniß zu Folge, so wohl gefiel, daß er ohne Weiteres und voll Freude ja sagte. Darauf ging Anno 1650 im Oktober eine glänzende Gesandtschaft ab, die Werbung ward angenommen, und am 11. Dezember die Trauung durch Procuration im Dom zu Turin voll zogen. Die wirkliche mit dem Churprinzen selbst unterblieb aber noch einige Zeit, bis dann nach dem Tod Maximilians, Anno 1652, die Adelheid mit großem Begleit aus ihrer Heimat in's Bayerland und nach München kam, am 22. Juny ihren Einzug hielt und am 25. mit dem neuen Churfürsten wirklich copulirt wurde.

Was da schon vorher und nach der Trauung prachtvolle Feste stattfanden, davon ließe fich allein ein kleines Buch schreiben, vielleicht sogar ein großes, sowohl wegen dessen, was da an Lustbarkeiten vorkam, als der Personen wegen, welche beiwohnten. Nächstt fiel in Reichsangelegenheiten Manches vor, worüber auch wieder langer Bericht möglich wäre, und zwar ein recht lehrreicher und bunter; sonderlich auch, weil nach des deutschen Kaisers Ferdinand III. Tod der Ferdinand Maria von Bayern und der Churfürst von der Pfalz, Carl Ludwig, wegen des Reichs Vicariates hinter einander kamen, und dergleichen mehr - davon will aber hier nicht die Rede sein, weil es sich nicht um das deutsche Reich, sondern um die Theatinerkirche in München handelt.

Kurz was da eintreffen und gesſchehen mochte, es schlug dem Churfürsſt Ferdinand Maria recht zu Gunst, Ehren und allen Wünschen aus.

Nur ein Wunsch ward vom Himmel immer noch nicht erfüllt.

Dieser Wunsch betraf den Segen der Ehe, von welchem sich immer nichts zeigte, und es verlangte ihn nach einem Thronfolger. Nun hatte sich die Adelheid schon in Italien einen Patron unter den Heiligen gewählt, nemlich den Sanct Cajetan, einen geborenen Grafen von Thiene, welcher sich um die Wiederherstellung und Verbesserung des Ordens der Theatiner gar hohe Verdienste erwarb.

Diese Theatiner führten ihren Namen von der Stadt Theate oder Chiati im Neapolitanischen, wo sie ihren Ursprung durch Papst Paul IV. gewonnen hatten.

Kurz die Adelheid rieth ihrem Gemahl, sich dem St. Cajetan zu verloben, seinen Orden in München einzuführen und zu einem schönen Kloster eine prächtige Kirche zu errichten.

Als der Churfürst Ferdinand Maria das Gelübde gethan hatte, währte es nicht gar zu lange, so ward er schon mit einer kleinen Prinzessin beglückt; aberso vortrefflich das war, er hätte eben gerne einen Prinzen gehabt. Wie sich nun die Adelheid wieder nach einiger Zeit weiteren Segens versah, war sie ihrer Sache so heilig sicher, daß sſie zum Ferdinand sagte, sein Wunsch werde ohne allen Zweifel von Gott erfüllt, und er möge nur wegen des Klosters und der Kirche das Nöthige fügen und an den Theatiner-General Augustinus Bozomo schreiben , daß er einige Kleriker Ordensleute und Layen gen München sende.

Das geschah, und siehe da, noch ebe der Grundstein zu Kirche und Kloster gelegt wurde, gewann der Ferdinand Maria einen kleinen Churprinzen, den Max Emanuel, der in späteren Zeiten nicht so gern ruhig friedlich war, wie sein erlauchter Vater.

Fraglicher Grundstein wurde aber am 29. April 1652 gelegt.

Weil in diesem Buch gar so wenig Gelehrtes steht, will ich doch etwas lateinisches hereinsetzen, nemlich das, was auf eine goldenen Tafel gravirt und in den Grundstein gelegt wurde, lautend:

Auspice. D. 0. M.

In honorem S. Adelaidis Imperatricis

et Divi Cajetani Thienaei

FERDINANDUS MARIA ELECTOR

Utr. Bavar. Dux etc.

et

Henrietta Maria Adelais

Princeps Regalis Sabaudiae

Ejus Uxor

Ecclesiam hanc cum adjuncta Domo

Patribus Clericis Regularibus

fundaverunt

Et primum lapidem posuerunt

Anno orbe redempto

MDCLXIII

Die XXIX Aprilis.

Also wurde dann vom welschen Architekten Augustin Barella, der die Sache zu leiten hatte, fromm tapfer fort und fort gebaut. Das Kloster selbst war über nicht gar zu lange fertig, die Kirche aber wurde Anno 1675 am 11. July vom Freisinger Weihbischof Johannes Kühner einge weiht.

In derselben fehlt es auch nicht an besonderen Einzelheiten von gutem Belang, als an einer lauretanischen Kapelle, an einer hl. Grabkapelle, nebstdem wurde eine heilige Stiege nach der zu Rom errichtet.

Ich würde diese prächtige und doch in Vielem so herztraute Kirche gerne auf's Nähere schildern, es würde aber zu viel; zumal hat schon wieder jener Andere, der früher genannte St. Lazarus Ritter und Syndicus Anttoni Wilhelmus Ertel in seiner besagten, bayerischen Atlantis das Beste weggenommen, wie er unter Anderem schrieb:

"Sie hat auf jeder Seiten drei kleine Thürn mit Fenstern über denen Capellen, und in Mitte der Kirchen schwingt sich hoch in die Lufft eine über alle massen annehmliche und hellscheinende Cupola mit den feinisten Bildern und Früchten aus Gips. Es ſeynd in der ganzen Kirchen Altäre, alle von denen vortrefflichsten Künſtlern abgeschildert, allwo des berühmten Sandrarts Pensel, neben andern welschen Kunst Stucken, scheinbar hervorglänzet."

Von der Churfürſstin Adelheid, ihrem Orden und Anderem werdet Ihr später allerlei lesen.

Weil nun bei anderen Kirchen angedeutet ist, wer in den Grüften begraben liege, so mag das bei der unter der Theatinerkirche gleichfalls geschehen.

Zuerst wurden ein Töchterlein und Söhnlein der Stifter zur Ruhe gelegt; dann Ao. 1667 den 18. März die Adelheid von Savoyen, später Ao. 1679 den 26. Mai der Churfürst Ferdinand Maria.

Deren älteste Tochter, Maria Anna Christina Victoria, die nach Frankreich heirathete, liegt zu Sct. Denis in den Königsgräbern unweit von Paris - aber der berühmte erste Sohn, Max Emanuel, wurde nach langen Kämpfen, Hoffnungen und Enttäuschungen in jener Gruft zu Münden beigesetzt.

Obiit Ao. 1726 d. 27. Februar zwischen 7 und 8 Uhr. Seine erste Gemahlin war Kaiser Leopolds Tochter Maria Antonia Josepha Benedicta Rosalia Petronella. Diese starb zu Wien und ist dort begraben. Ein Sohn aus dieser Ehe, Prinz Joseph, welcher außerdem noch viele Namen hatte, liegt zu Brüssel begraben. Es ist der selbe, welcher zum Erben der spanischen Monarchie eingeseßt war. Des Churfürsten Max Emanuel zweite, schöne Gemahlin, Theresia Kunegunda Sobieska von Polen, starb auch anderwärts, zu Venedig. Ein paar der Kinder ruhen in der Gruft zu München, die Anderen nicht, wie der Phillipp Moritz Maria Dominikus Jofeph, welcher zu Rom starb, er hätte Bischof werden sollen und Clemens August, welcher Churfürst zu Köln ward, Dieser ruht im Dom dortselbst.

Dem Max Emanuel folgte dann sein Sohn Carl Albrecht, als deutscher Kaiser Carl VII. Bei ihm ruht seine Gemahlin Maria Amalia, Kaiser Josephs Tochter.

Dann folgte der vielgeliebte Churfürst Max III ., mit welchem Ao. 1777 die Ludwig'sche Linie Bayerns ausstarb und die Nachkommen Rudolph's, des Bruders Kaiser Ludwigs an das Regiment kamen.

Da war der Erste der Churfürst Carl Theodor.

Dann folgte der spätere König Max Jofeph I., bei dessen Namen allen Bayern in süßer Rührung das Auge feucht wird.

Trautmann - Die Alt-Münchner Wahr- und Denkzeichen