Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Maximilianeum

| Name | Maximilianeum |

| Architekt | Bürklein Friedrich |

|---|---|

| Stadtbezirk | 5. Au-Haidhausen |

| Stadtbezirksteil | Maximilianeum |

| Straße | Max-Planck-Straße 1 |

| Jahr Baubeginn | 1839 |

| Jahr Fertigstellung | 1856 |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Suchbegriffe | Maximilianeum |

| Personen | Bürklein Friedrich |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Maximilianeum, CC BY-NC 4.0

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

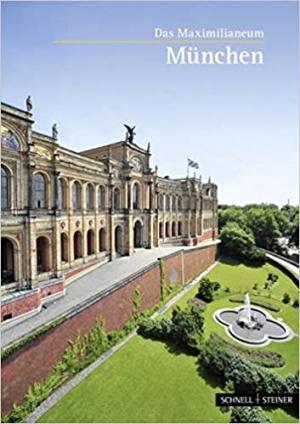

Das Maximilianeum erhebt sich imposant auf dem östlichen Isarhochufer in München. Es wurde ab 1857 auf Initiative von König Maximilian II. errichtet und sollte ursprünglich der Unterbringung begabter Studenten dienen, die durch ein spezielles Stipendium – die „Stiftung Maximilianeum“ – gefördert wurden. Die Stipendiaten erhielten freie Unterkunft, Verpflegung und Zugang zu kultureller Bildung. Heute besteht die Stiftung noch immer parallel zum Parlamentsbetrieb.

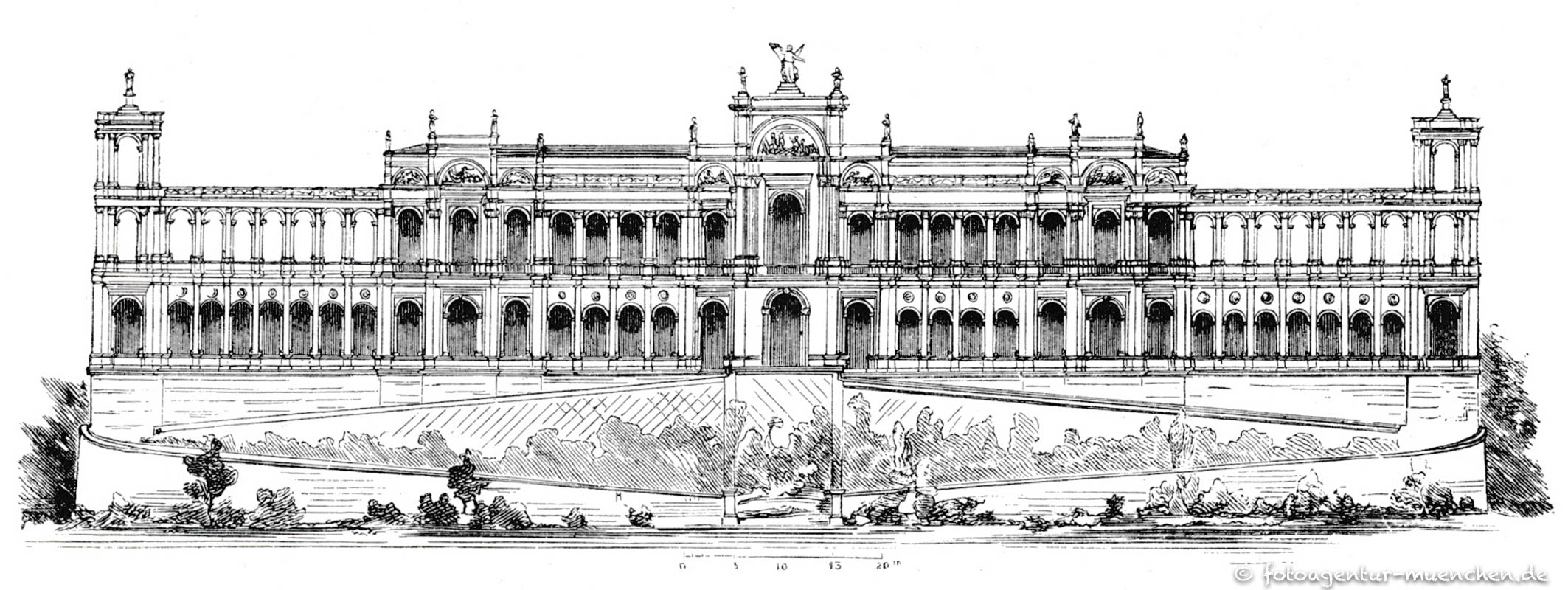

Der ursprüngliche Bauentwurf von Friedrich Bürklein war im neugotischen Stil gehalten, wurde jedoch unter Mitwirkung Gottfried Sempers zugunsten eines neorenaissanceartigen Erscheinungsbildes verändert. Die beeindruckende Schaufassade mit ihren Arkaden, Rundbögen, Mosaiken und Figuren vermittelt bis heute monarchische Repräsentation.

Nach schweren Kriegsschäden wurde das Gebäude ab 1946 wiederhergestellt und für eine neue Nutzung angepasst: Seit 1949 ist das Maximilianeum Sitz des Bayerischen Landtags. In mehreren Bauphasen – zuletzt 2012 – wurde es erweitert, um moderne parlamentarische Anforderungen zu erfüllen. Plenarsaal, Ausschussräume, Verwaltung und Fraktionsbüros befinden sich heute im Inneren.

Trotz der politischen Nutzung bleibt das Maximilianeum auch ein Symbol für Bildung: Die Stiftung nimmt weiterhin jährlich leistungsstarke Studierende auf, seit 1980 auch Frauen. Zu den bekannten Alumnen gehören u. a. Franz Josef Strauß und Werner Heisenberg.

Städtebaulich bildet das Maximilianeum den markanten Abschluss der Münchner Maximilianstraße. Es gilt als Hauptwerk des sogenannten „Maximilianstils“ und ist heute nicht nur architektonisches Wahrzeichen, sondern auch ein „Ort der Demokratie in Bayern“. Es verbindet Bildungsförderung, Geschichte und politische Gegenwart auf einzigartige Weise.

Quellen

Maximilianeum

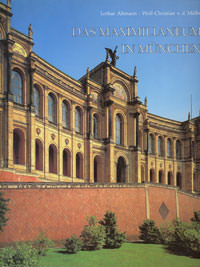

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Maximilianeum, auf den „Maximiliansanlagen“. Schon des König Ludwigs I. Aufmerksamkeit bezüglich der Ausschmückung der Stadtteile richtete sich auf das rechte Isarufer; aber man erzählt (A. Heilmayer „Die neuen Isarbrücken Münchens“ in KH 06J, daß der Arch. Leo Kieme den König davon abgehalten habe; Kieme soll dem dortigen Baugrund nicht getraut haben. Als dann König Max II. doch daran ging, hier 1857—61 von Bürklein das „Maximilianeum“ als monumentalen Abschluß der Maximiliansstraße (und zugleich als Kgl. Pagerie und Konvikt für Aspiranten des höheren Staatsdienstes) zu errichten, erlitt die Herstellung tatsächlich durch Fundamentierungsschwierigkeiten bedeutende Verzögerungen. Freilich ist die Situierung eine äußerst glückliche: der Bau ist schon vom Residenzplatz aus sichtbar, und bei Sonnenuntergang ergeben sich an der Hauptfront, die mit großen Mosaikbildwerken auf Goldgrund geschmückt ist, oft die prächtigsten Beleuchtungseffekte.

Dieser Schloßbau scheint aus Baugedanken des 18. Jahrh. hervorgegangen zu sein; er ruft uns in Erinnerung die Bilder der „Gloriette“, Architektureindrücke, wie sie sich am Ende der weiten Parkwege eröffneten. Bürklein hatte den Vorderbau mit Arkaden und Gemäldegalerie in einem spätgotischen Stil komponiert, „der zwar seine Bestimmung als großartige Dekoration sehr entschieden aussprach, aber allerdings mit dem Rückgebäude (Pagerie und Konvikt) nicht organisch verbunden war; schon während des Bauens war des Aenderns kein Ende; und als der König 1864 starb, wo erst nur der Rohbau vollendet war, hatte er (auf Sempers, des Berliners, Drängen) kurz vorher dem Baumeister mündlich aufgetragen, die Spitzbogen mit Rundbogen zu vertauschen und die Form des Ganzen überhaupt mehr der Renaissance anzunähern. Nach langem Stillstand erst ward der Bau vollendet, und nachdem der unglückliche Architekt Bürklein, dem inzwischen auch noch ein Sohn bei Sedan gefallen war, über den aufreibenden Hindernissen geisteskrank geworden und gestorben war[P 193]“.

Schließlich „kam durch diese fremden Renaissancemotive im Verein mit den vielfachen Vertikaleinteilungen nach den ursprünglich gotischen Motiven und durch die nunmehr überschlanken Verhältnisse eine ziemlich sonderbare Gesamterscheinung zustande [Rb 141]“, wenngleich die Aufgabe des Ganzen als „Abschlußbau“ im wesentlichen nicht zerstört werden konnte. Die offenen Arkaden (die — weil ihre leeren Oeffnungen nur das graue Firmament zeigen — namentlich von ferne auf den Unbefangenen fast den Eindruck einer Brandruine machen) vermitteln in Wirklichkeit eine prächtige Aussicht auf Stadt und Gebirge flußauf- und flußabwärts. Der Mittelbau enthält in 2 Sälen eine Galerie von historischen Gemälden der hervorragendsten Meister jener Zeit (namentlich von Karl Piloty und dem Franzosen Cabanel), die der ,.Weltgeschichte“ im weitesten Umfang; gewidmet war. Ueber der untern Arkadenreihe 22 Marmorbüsten von berühmten Männern; darüber Gemälde von Ptloty, die — der klimatischen Einflüsse wegen — 1902 in Glasmosaik erneuert wurden; auf den innern Wänden Fresken auf rotem Grund von Spieß. Am Hauptbau (der Stadt zu) Fassaden Verkleidung aus Terrakotta [Br, Rb, Ro].

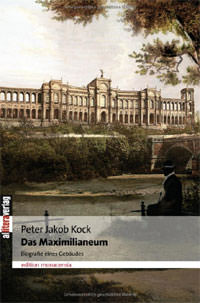

Das Maximilianeum

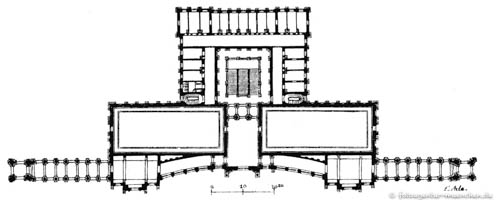

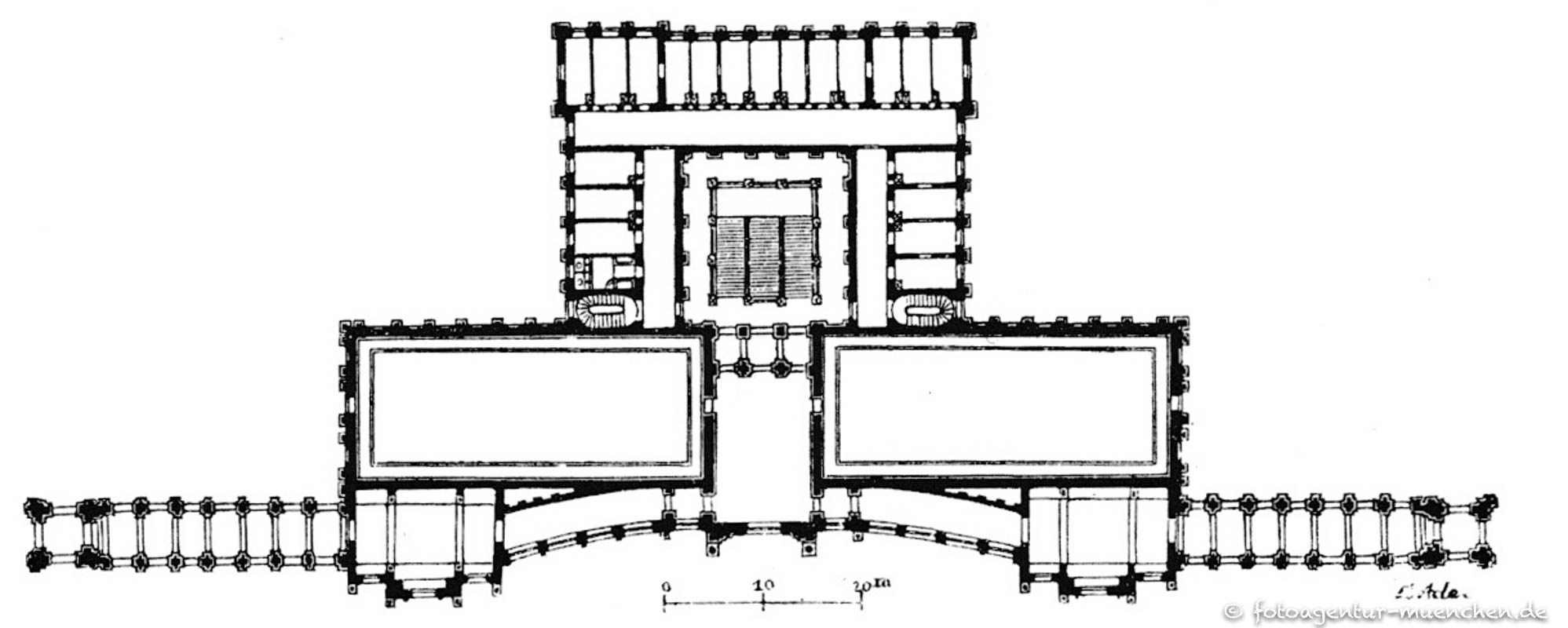

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieses in der Mittellinie der Maximiliansstrasse und zwar in seiner Längenausdehnung senkrecht zur Strassenaxe auf dem Isarhochufer (dem sogen. Gasteig) angelegte Bauwerk gibt jener Strasse einen wirksamen Abschluss. Die Situirung ist eine äussert glückliche; der Bau ist schon vom Residenzplatz aus sichtbar und man behält denselben in der ganzen Maximiliansstrasse vor Augen. Die Hauptfronte ist ziemlich nach Westen gerichtet, so dass dieselbe noch von der Abendsonne beleuchtet wird, wenn die vorliegende Strasse schon ganz ohne Licht ist; daraus ergeben sich bei Sonnenuntergang oft die prächtigsten Beleuchtungseffekte. Die Entwürfe für das Gebäude, ausgeführt 1857—61, rühren von

Bürklein her, welchen entsprechend der Bau ursprünglich im sogen. Maximiliansstyl, mit vorwiegender Anwendung des Spitzbogens hergestellt ward. Nach dem Tode des königlichen Gründers aber wurden die Spitzbogen in Rundbogen verwandelt und auch die übrigen Architekturformen nach Renaissancemotiven umgestaltet, was dann im Verein mit den vielfachen Vertikaltheilungen und den überschlanken Verhältnissen eine ziemlich sonderbare Gesammterscheinung zur Folge hatte. — Der die westliche Fronte bildende Hauptbau enthält im Innern zwei mächtige Säle, die mit grossen, 30 hervorragende Begebenheiten der Weltgeschichte darstellenden Gemälden ausgestattet sind. Aus den auf beiden Hügeln angeordneten offenen Hallen geniesst man eine prachtvolle Aussicht einerseits auf die Stadt und andererseits auf das Hochgebirg. Der rückwärtige Anbau umfasst die Räumlichkeiten für ein von König Maximilian H. gegründetes Institut, in welchem junge Leute, welche in ihrer Gymnasialzeit besondere Befähigung an den Tag gelegt haben, kostenfreie Aufnahme und Verpflegung für die Zeit ihrer Universitätsstudien finden. — Der der Maximiliansstrasse zugekehrte Hauptbau ist ganz mit Terrakotten verkleidet.

Das Maximilianeum

Nagler - Acht Tage in München (1863)Das Maximilianeum ans der Isaranhöhe ist eine großartige Schöpfung des Königs Maximilian II., und die nach demselben benannte Straße dahin führt in eine neue Bauwelt. Der König gab im Jahre 1854 durch Preis-Ansschreiben nach Rissen für den Bau eines Athenäums Anregung und Gelegenheit für einen neuen Baustyl. Den Preis gewann der Architekt und Prof. G. W. Stier in Berlin, und sein Plan ist ein Meisterstück bis in das Kleinste. Die Ausführung hätte aber 100 Millionen erfordert, und somit müssen wir uns mit dem in der Sammlung der k. Akademie der Künste vorhandenen phantasiereichen Plane begnügen. Zum neuen Maximilianeum wurde am 6. Okt. 1837 der Grundstein gelegt, und sofort nach dem Plane des Oberbaurathes Bürklein der Bau begonnen in welchen den 28. November 1861 der letzte Balken des Dachstuhles in feierlicher Weise eingefügt wurde. Der Hintere Theil ist bereits bewohnt. Es ist dieß ein Institut für eine Anzahl von 15 der fähigsten Jünglinge aus ganz Bayern, welche darin eine für den höheren Staatsdienst geeignete Ausbildung erhalten, doch hat das Institut für den Prachtbau nur eine untergeordnete Bedeutung. Die beigegebene Vignette gibt den Bau in seiner Vollendung, welche er aber noch nicht erreicht hat. In den Sälen und Corridoren werden große Gemälde in Oel aufgestellt, welche eine Galerie von Darstellungen aus der Weltgeschichte bilden. Die berühmtesten Künstler wurden mit Aufträgen beehrt. Das Maximilianeum bildet von der Stadt aus gesehen den scheinbaren Abschluß der Maximiliansstraße, s. d.