Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Alte Bilder

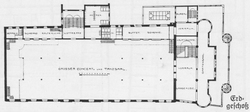

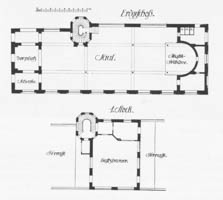

Kindlbräukeller

| Titel | Kindlbräukeller |

|---|

| Ort | München |

|---|---|

| Stadtteil | Haidhausen |

| Straße | Rosenheimer Straße |

| Lat/Lng | 48.1309345 - 11.5901416 |

| Kategorie | Gebäude Brauerein Wirtshaus |

|---|---|

| Suchbegriff | Kindlbräukeller |

| Bildgröße | 0px - 0px |

|---|---|

| Alte Bilder | 1974-12-17 00:00:00 |

| Erstellt am | 2025-06-24 15:36:49 |

| Quelle | SIg. TUM, Nachlaß Thiersch |

|---|

Der Kindlbräukeller an der Rosenheimer Straße