Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Nationaltheater

| Name | Nationaltheater |

| Architekt | Fischer Karl von Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Graggenau |

| Straße | Max-Joseph-Platz 2 |

| Jahr Baubeginn | 1811 |

| Jahr Fertigstellung | 1818 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie |

Adelssitze & Höfe Residenz |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Unterkategorie | Residenz |

| Suchbegriffe | Nationaltheater Oper |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Nationaltheater, CC BY-NC 4.0

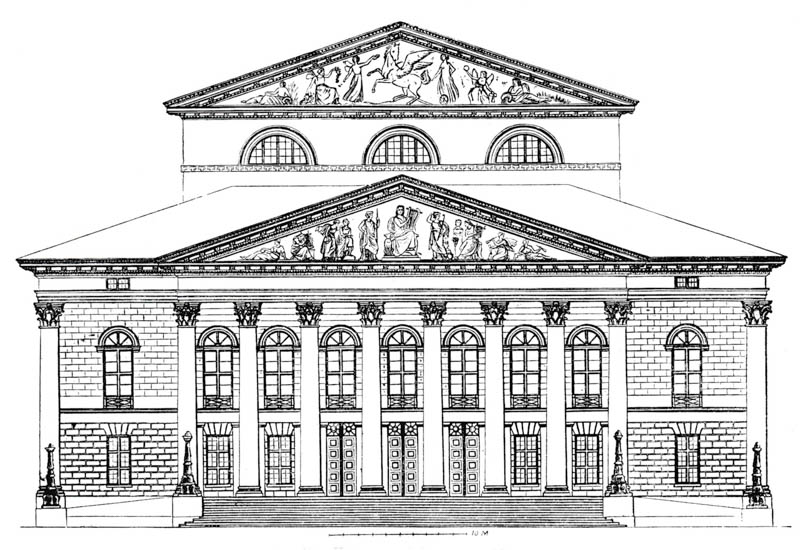

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

Max-Joseph-Platz 2; Nationaltheater, monumentaler Opernbau mit Eckrisaliten und erhöhtem Bühnenhaus in klassizistischen Formen, von Karl von Fischer, 1811-18, nach Brand mit Portikus und Satteldach über dem Bühnenhaus als Doppelgiebelfront von Leo von Klenze wiederhergestellt, 1823/24, Teilerhöhung und Verlängerung nach Osten der Südfassade im Zuge der Gestaltung der Maximilianstraße, Friedrich Bürklein, 1857-59; Wiederaufbau nach Zerstörung 1943, von Gerhard Graubner und Karl Fischer, 1958-63; vgl. auch Ensembles Altstadt und Maximilianstraße.

Quellen

Hoftheater, Kgl.

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Hoftheater, Kgl., am Max Josephsplatz 2. Schon Ende des 18. Jahrh. wurde die Erbauung eines Schauspielhauses auf dem Areal des jetzigen Hoftheaters (an der Stelle des alten Franziskanerklosters) geplant, worüber nicht nur ein Entwurf von Valerian Funk, einem Schüler Cuvillies, sondern auch ein Entwurf von Lorenz Quaglio vorhanden ist. 1811 begann der Bau, der nach den Plänen Karl Fischers nicht nur ein Theater, sondern auch in anschließenden Fiügelbauten Säle für Konzerte, Maskenbälle u. s. w. aufnehmen sollte. Finanzielle Schwierigkeiten im Verein mit einem Brand 1817, der den aufzubringenden Dachstuhl vernichtete, verzögerten und verhinderten schließlich die Gesamtausführung des Riesenprojektes. So kam 1818 lediglich die Eröffnung des Theaters, das von da ab den Titel „Kgl. Hof- und Nationaltheater“ führte, zustande. Der Bau, der fast 2 Millionen Gulden kostete, wurde jedoch bereits 1823 durch eine neuerliche Feuersbrunst derart zerstört, daß an einen baldigen Wiederaufbau durch den Kgl. Hof aus materiellen Gründen nicht gedacht werden konnte. Da brachte die Stadt die Mittel zu einem Neubau auf, der unter Anlehnung an die Fischerschen Pläne, aber unter Weglassung der Seitenflügel, durch Leo von Klenze bis 1825 ausgeführt wurde. Das Theater bedeutete für die damalige Zeit ein ganz außerordentliches Unternehmen, so daß Franz v. Reber noch 1876 [Rb] sagen konnte, daß „es eines der größten sei, die überhaupt existierten“.

Bei der Bühnengröße von 28,50 m Breite imd 26,20 m Tiefe und einer Proszeniumsöffnung von 13 m Breite faßte es ursprünglich 2600 Zuschauer, deren Zahl nach den Brandkatastrophen auf 1302 Sitzplätze und 530 Stehplätze reduziert wurde. 1876 erhielt das Haus als erstes in Deutschland den vom Kgl. Hofbühneninspektor erfundenen Regenapparat, der alsbald überall Eingang fand [BAJ]. Die Anlage der Maximilansstraße bedingte 1857 eine Neugestaltung der Südfassade durch Bürklein, da sie vorher nicht sichtbar war; desgleichen wurde später auch die ehedem wenig zugängliche Ostfront umgestaltet. Hauptfassade durch eine griechische Tempelfront „wie durch eine Festkulisse“ [W 199] maskiert.

Als Haupteingang ein Portikus mit 8 korinthischen Säulen; darüber ein Doppel-Dreieckgiebel; letzterer ausgestattet mit Fresken nach Schwanthaler, oben: Pegasus mit den Horen, unten: Apollo und die Musen (weil trotz mehrmaliger Restauration vom Klima zerstört, 1894 — gleich jenen am Maximilianeum — in Glasmosaik ausgeführt). Hinter dem Portikus 3 hohe Portale als Zugang zu der auf 4 mächtigen Marmorsäulen ruhenden Vorhalle, von der 2 große breite Marmortreppen (mit Dichterstatuen) emporführen. Als Zuschauerraum ein Rundbau, in 4 Rangabteilungen geteilt; groß, aber sparsam in der Dekoration; Gesamtausstattung in Kirschbaumholz [B 06, R, Rb, W, Tw].

Das k. Hoftheater

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Das k. Hoftheater nimmt die Ostseite des Max-Joseph-Platzes ein. Der Bau wurde 1811—1818 von Carl v. Fischer hergestellt, brannte aber 1823 ab. Der Umbau entstand unter Leitung Klenze's, wobei im Wesentlichen der alte Plan beibehalten wurde. Die Wiedereröffnung fand im Jahre 1825 statt. Die Hauptfacade gegen den Residenzplatz mit den Haupteingangen ist durch eine achtsäulige korinthische Portikus von grossartigen Verhältnissen charakterisirt. Die beiden Giebel sind mit Fresken nach Schwanthaler’schen Zeichnungen, (oben Pegasus und die Horen, unten Apollo und die Musen) geschmückt. Die Südfronte, jetzt an der Maximiliansstrasse liegend, war früher vor der Anlage dieser Strasse kaum sichtbar und ist daher sehr einfach gehalten. Die Ostfronte rückwärts war ursprünglich auch wenig zugänglich und erhielt erst später die jetzige Gestalt. — Das Theater ist eines der grössten, die existiren, indem es 2600 Zuschauer fasst. Die Bühne ist circa 30 M. breit und circa 56 M. tief. Von Interesse ist die technische innere Einrichtung, wobei namentlich den Löschvorrichtungen eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt ist. Erst in dem letzten Jahre wurde auch eine neue Vorrichtung angebracht, die es ermöglicht, die Bühne durch einen künstlichen Platzregen augenblicklich unter Wasser zu setzen. Das Innere und theilweise auch das Aeussere wurde im Jahre 1859 einer durchgreifenden Kestauration unterzogen.

Das Nationaltheater am Max-Joseph-Platz in München ist der Spielort der Bayerischen Staatsoper, des Bayerischen Staatsorchesters und des Bayerischen Staatsballetts.

Das Nationaltheater ist ein Hauptwerk des europäischen Klassizismus. Es erinnert von außen mit seiner Reihe aus korinthischen Säulen an einen griechischen Tempel. Anregungen für die Fassade des klassizistischen Baus gab das Théâtre National de l’Odéon in Paris. Im Unterschied zu diesem weist das Nationaltheater einen zweifachen Dreiecksgiebel auf und verwendet statt der für Theater unpassenden dorischen die korinthische Säulen-Ordnung.

Das Innere arbeitet ebenfalls mit Zitaten nach klassisch-griechischen Anregungen. Architektonisch im Nationaltheater interessant sind vor allen der Königssaal, die Treppenaufgänge und die Eingangshalle. Der Theaterraum selbst hat eine glanzvolle Innengestaltung in Rot, Gold und Elfenbein. Der Zuschauerraum ist von dem Franzosen Jean Baptiste Métivier im späten Empirestil dekoriert worden. Die prachtvolle Königsloge bildet das Zentrum des 2.101 Zuschauer fassenden Innenrondells. Die Bühnenfläche umfasst 2.500 m², das Theater besitzt damit die nach der Opéra Bastille in Paris und dem Teatr Wielki in Warschau weltweit drittgrößte Opernbühne. Die Maße der Guckkastenbühne betragen ca. 13,50 Meter in der Höhe und etwa 16 Meter in der Breite.

Dieser Text basiert auf dem Artikel Nationaltheater_München aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.