Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Ehem. Bayerisches Nationalmuseum

| Name | Ehem. Bayerisches Nationalmuseum |

| Architekt | Riedel Eduard |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Lehel |

| Straße | Maximilianstraße 42 |

| Jahr Baubeginn | 1858 |

| Jahr Fertigstellung | 1858 |

| Baustil | Historismus ()Maximilianstil) |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Expressionismus Historismus Maximilianstil |

| Suchbegriffe | Bayerisches Nationalmuseum Staatliches Museum für Völkerkunde |

Noch kein Bild vorhanden

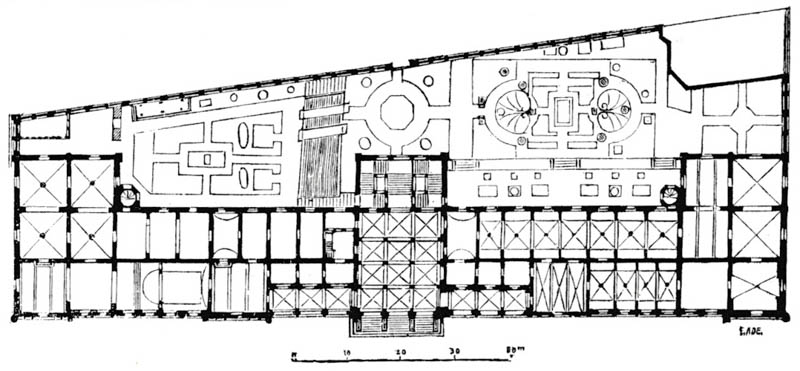

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

Ehem. Bayerisches Nationalmuseum, jetzt Staatliches Museum für Völkerkunde, Monumentalbau im Maximilianstil, 1858-65 von Eduard Riedel; innen Vestibül, Treppe, Erdgeschossräume der Osthälfte und darüber im ersten Stock ein Teil des Wandgemäldezyklus original erhalten.

Quellen

Nationalmuseum, Altes

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Nationalmuseum, Altes, Maximilianstr. 26. Zur Geschichte des Nationalmuseums vgl. Nationalmuseum, Neues. König Max II. ließ auf seine Kosten 1858—65 von Hofbaurat Riedel für seine „Sammlung der Denkmäler vaterländischer Geschichte“ das Nationalmuseum erbauen und zwar in dem nach Max II. benannten „Maximiliansstil“, d. h. im wesentlichen in den Formen, die er 1851 beim Besuch der ersten Weltausstellung in London schätzen gelernt und woselbst er zugleich im dortigen Kensington-Museum das Vorbild der bayerischen nationalen Kunstsammlung kennen lernte; charakteristisch für den neuen Stil ist hier vor allem der sogen. Eselsrückenbogen an den Fenstern des Erdgeschosses. Im übrigen ist das Gebäude, das im ganzen genommen ein Bau von schönen Verhältnissen ist, ein in Dimension und Form würdiges Seitenstück zum gegenüberliegenden Regierungsgebäude. Nach dem Vorbild der „Versailler Galerie“ ließ der König im Hauptgeschoß eine „vaterländische Geschichtsgalerie“ hersteilen, wobei er durch Heranziehung jüngerer Kräfte die Münchner Schule für die Monumentalmalerei im neuen Stil zu gewinnen beabsichtigte. Bemerkenswert sind die Giebelzieraten als Versuche im Maximiliansstil, die nach dem Programm des Königs „antike Größe und nationale Heiterkeit und Zierlichkeit verschmelzen sollten“, indes beinahe allzu zierlich, daher fast schwächlich ausgefallen sind [P. 192, Rb u. Br. 137].

Das bayerische National-Museum

Nagler - Acht Tage in München (1863)Das bayerische National-Museum an der Maximiliansstraße, die großartige Schöpfung des Königs Maximilian II., ist ein Denkmal der Geschichte, der Kunst und der Gewerke, welche ein tausendjähriges Bild des Landes entwickeln. Obwohl erst vor wenigen Jahren begonnen, steht es jetzt schon in Deutschland einzig da, und es ist ihm noch eine reiche Zukunft offen. Das prächtige, nach dem Plane des k. Hof-Bauiuspektors E. Riedel erbaute Museumsgebäude ist im Aeußeren vollendet, und beur- kundet hinsichtlich des Styls die Periode des Uebergangs von der Gothik zur Renaissance, aber mit so origineller Verbindung der gegebenen Formen, daß sich eine eigenthümliche Schöpfung vor unsern Augen entwickelt. Auf der Attika des Mittelbaues erhebt sich die Bavaria mit dem Löwen nach dem Modelle des Bildhauers Kirchmayer in Zink gegossen. Zu den Seiten sind ebenfalls in Zinkguß Schwaben und Franken vertreten, in Figuren, welche sitzend 5½' hoch und von H. Ruff und Zumbusch modellirt sind. Die Reliefs nach Bumüllers Modellen beziehen sich auf die Gründung des Museums. Die Caryatiden hat Walker modellirt, und die Bojaren als Träger des Balkons sind von Kirchmayer ausgeführt. Die Wände der Säle und Zimmer des oberen Stockwerkes werden mit 143 Gemälden in Fresco geziert, welche die bayerische Geschichte bildlich darstellen. Im Februar 1863 waren bereits 73 Gemälde vollendet. Sie sind von den tüchtigsten jüngeren Talenten beschaffen, und der König wollte ihnen vorzugsweise Gelegenheit geben, in voller Freiheit ihre Kraft zu entwickeln. Im Erdgeschosse zieren kostbare Hautelissetapeten die Wände, und die Schätze der Kunst und Industrie früherer Jahrhunderte werden in reichster Mannigfaltigkeit zur Ansicht ausgestellt. Mit der Erwerbung und Anordnung der Werke ist seit dem Beginne der Freiherr und Reichsrath C. v. Aretin betraut. Die Wahl dieses Mannes ist eine höchst glückliche, denn er verbindet umfassende Kenntnisse mit unermüdetem Eifer. In einem gewissen Zusammenhänge mit dem Museum steht auch sein Prachtwerk: Alterthümer und Kunst-Denkmale des bayerischen Herrscherhauses. Herausgegeben auf Befehl S. Maj. des Königs Maximilians II. München 1834 ff. gr. Fol.