Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Bayerische Staatsbibliothek

| Name | Bayerische Staatsbibliothek |

| Architekt | Gärtner Friedrich von |

|---|---|

| Straße | Ludwigstraße 16 |

| Jahr Baubeginn | 1832 |

| Jahr Fertigstellung | 1839 |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Suchbegriffe | Bayerische Staatsbibliothek |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Bayerische Staatsbibliothek, CC BY-NC 4.0

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

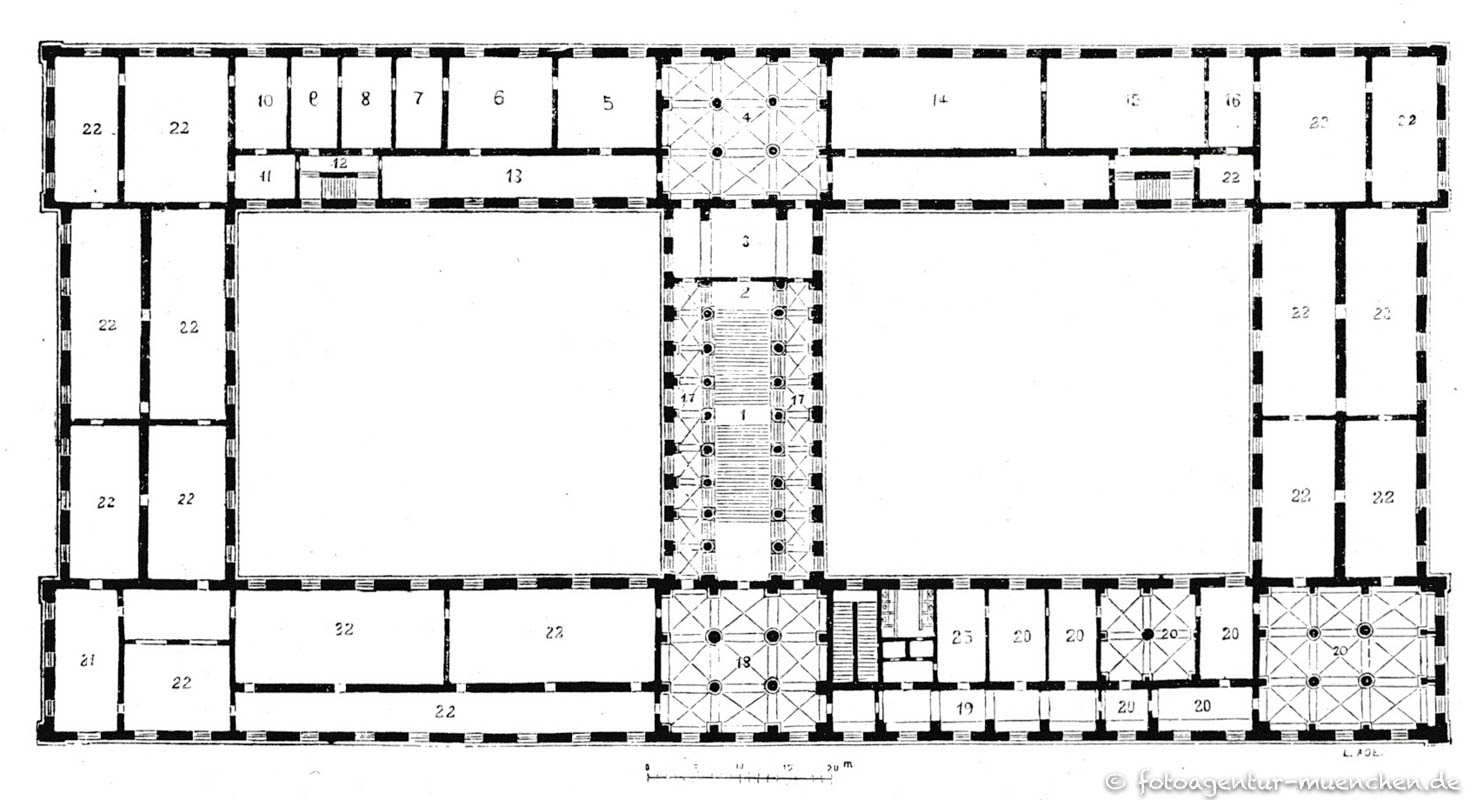

Bayerische Staatsbibliothek, 1832-39 von Friedrich von Gärtner; Vestibül, Treppenhaus und gewölbte Säle an den Enden des Westflügels. (Geschütztes Kulturgut)

Quellen

Staatsbibliothek

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Staatsbibliothek, Kgl.Hof- und, Ludwigsstr. 23. „Das großartigste Gebäude Gärtners [B 93]“, errichtet 1832—42.

Zur Geschichte: 1558 wurde vom Herzog Albrecht V. die Büchersammlung des Staatsmannes und Humanisten Joh. Widmannsteter angekauft, dessen Bibliothek nunmehr den eigentlichen Grundstock der herzoglichen und spätem kurfürstlichen Hofbibliothek (daher der Name) bildete. Anfänglich in der Herzogsresidenz zu Landshut aufgestellt, wurde die Bibliothek noch 1558 in die Münchner Residenz überführt — in der ausgesprochenen Absicht, in München eine „Hofbibliothek“ zu errichten, wie sie bereits in den Residenzorten andrer Fürsten vorhanden war. Im Jahre 1561 wurde ein eigener Bibliothekar aufgestellt in Aegidius Oertel, und mit dieser Ernennung war die Bibliothek gewissermaßen offiziell geworden (nach Dr. Otto Hartig, Kustos)].

Der Plan Gärtners mußte eine Reihe von allen möglichen Entwicklungsphasen durchmachen, bevor er die Genehmigung des Königs erhielt. Insbesondere bestand Ludwig I. darauf, daß die Straßenfront keine weitere Gliederung durch einen Vorsprung oder Mittel- und Seitenerhöhung erhalte. Und so macht das im romanisch-florentinischen Stil erbaute, 151 m lange und über 24 m hohe Gebäude, das im Erdgeschoß in mächtiger Quaderkonstruktion aufgeführt ist, mit seinem weitschattenden, höchst wirkungsvollem Konsolengesims und Dachziegelvorsätzen gekrönte Gebäude durch seine ungebrochene Mächtigkeit und Kolossalität einen ungemein großartigen, die ganze Umgebung der Ludwigsstraße beherrschenden Eindruck. Dem Backstein ist hier eine Monumentalität abgewonnen, die sonst wohl nur bei Steinfassaden auszudrücken gelungen ist. „Man wird vergeblich in Deutschland solche monumentale Wucht suchen in den Bauten des 19. Jahrh. Ganz wie der Meister der Frauenkirche nicht aus Mangel an Einfällen, sondern nur aus rassiger Lust an großer Linie, die ihm die Heimat — in der machtvollen Silhouette der Bergketten — in ewiger Klarheit gezeichnet — zur schlichten Massenwirkung der Kirche kam, so hier Gärtner und der königliche Bauherr. Hier hat unbedingt die Kritik der kleinen Zier zu schweigen — wie der Betrachter der Ludwigsstraße nie die hier gewollte Wucht der Horizontale als Wichtigstes außer acht lassen sollte. Gewaltige Führer müssen das Ziel stark betonen; nur Folger haben sich durch ausgleichende Kunst auszuzeichnen [Br 110]“.

Eine eindrucksvolle Freitreppe mit den 4 sitzenden Kolossalstatuen von E. Mayer und Sanguinetti in Kelheimer Kalkstein: Thukydides (Geschichte), Homer (Kunst), Aristoteles (Philosophie) und Hippokrates (Heilkunde) geleitet ins geräumige Vestibül. Von da aus gelangt man parterre rechts ins Kgl. Allgemeine Reichsarchiv und, geradeaus, zwischen glatten Marmorwänden auf einer mächtigen, in ungebrochener Flucht aufsteigenden Marmortreppe — die sich mit ihren reichgeschmückten Säulenarkaden den prächtigsten Leistungen monumentaler Prachtstiegen würdig anschließt — in die Reihe der Lesesäle. Den monumentalen Abschluß der Treppe bilden die von Schwanthaler modellierten Kolossalstatuen Herzog Albrechts V., des Gründers der Bibliothek, und König Ludwigs I., des Erbauers des Gebäudes. Die Auswahl der Medaillonbildnisse von berühmten Gelehrten aller Zeiten, die die Lünetten des Treppenhauses als sinnige Dekoration schmücken, sowie die Büsten von den um die Bibliothek besonders verdienten Wittelsbacher Fürsten im sogen. Fürstensaal ihre Aufstellung fanden, ging vom König selbst aus [HR 316].

Die Hof- und Staatsbibliothek

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Dieser in den grossartigsten Verhältnissen angelegte Bau wurde in den Jahren 1832—42 nach den Plänen von Gärtner im italienisch-mittelalterlichen Style ausgeführt. In seinen ausgedehnten Räumlichkeiten umschliesst das Gebäude die bekanntlich ausserordentlich reiche, gegenwärtig 1,300,000 Bände zählende Staatsbibliothek, sowie auch das Staatsarchiv. Im Innern ist der bedeutendste Raum das imposante, den ganzen Mitteltrakt einnehmende Stiegenhaus. Dasselbe ist mit den Standbildern Albrechts V., des Gründers, und Ludwigs I. des Erbauers der Bibliothek, beide von Schwanthaler, geziert. Die Fladen sind theils in Haustein, theils in Cement, theils in Backsteinen ausgeführt. Auf der Brüstung der Freitreppe an der Ludwigsstrasse sind die Standbilder des Aristoteles, Hippokrates, Homer und Thucydides (von Sanguinetti und Mayer) aufgestellt. Das Aoussere ist zweifellos von sehr grossartiger, aber für die Umgebung erdrückender Wirkung.

Das k. Hof- und Staatsbibliothek-Gebände

Nagler - Acht Tage in München (1863)Das k. Hof- und Staatsbibliothek-Gebände wurde nach dem Plane des Oberbaurathes Fr. v. Gärtner im altflorentinischen Style errichtet, und den 8. Juli 1832 legte König Ludwig den ersten Stein. Die Vollendung erfolgte 1843. Die Front hat eine Länge von 520 Fuß, und zum Eingänge gelangt man über eine Freitreppe, deren Balustrade mit den Statuen des Homer, Hippokrates, Aristoteles und Thucidides (von Sanguinetti und Mayer) geziert ist. Die unteren Räume nimmt das königl. Reichsarchiv ein, und zur Bibliothek gelangt man über die Treppe des prachtvollen Stiegenhauses, welches fast den ganzen Mittelbau einnimmt. An dem von je acht Marmorsäulen getragenen Gewölbe der Halle sind Gemälde von Nilson, unter denen liuks oben das Bildniß des damaligen Direktors Hofrath von Lichtenthaler, rechts jenes des Architekten Fr. v. Gärtner angebracht ist. Die beiden Säulengänge im oberen Geschosse verbinden den Bau, und führen mit der Treppe zum Eingänge in die Räumlichkeiten der Bibliothek. Links von der Thüre bemerkt man die Statue des Gründers der Bibliothek, des Herzogs Albert V., und gegenüber jene des Königs Ludwig, des Bauherrn, beide von Schwanthaler in Marmor ausgeführt. Den Grund zu dieser jetzt in 77 Sälen aufgestellten Bibliothek legte Herzog Albert V. von 1550-1579, und gegenwärtig zählt man fast 1,000,000 Bände. Die Sammlung von Handschriften in deutscher, griechischer, lateinischer, hebräischer, persischer, arabischer Sprache u.s.w. gehört zu den reichsten und wichtigsten Europa's, und darunter sind viele mit künstlerischer Ausstattung von hohem Alterthume. Die Literatur ist in allen Fächern auf das reichste vertreten, jetzt auch an orientalischen Werken, da auf Veranlassung des Direktors Dr. Halm die berühmte Quatemvre'sche Bibliothek angekauft wurde. Nirgends findet man einen solchen Vorrath von Holztafeldrucken und Incunabeln. Auch an alten musikalischen Werken ist die Bibliothek reich. Sehr interessant ist die Sammlung von Autographen, auf deren Vermehrung der gegenwärtige Direktor und Universitäts-Professor Or. Halm ein besonderes Augenmerk richtet. Durch den in vielen Foliobänden vorhandenen handschriftlichen Catalog der Bibliothek ist es möglich geworden, die Schätze derselben ohne laugen Verzug genießen zu können. In neuester Zeit wurde der Handschrifteukatalog dem Drucke übergeben.

Zur weiteren Orientirung liegt eine von dem verstorbenen Bibliothekar A. Schmeller verfaßte kurze Beschreibung der Bibliothek und ihrer vornehmsten Schätze vor. Dem Besucher werden auf Verlangen dieselben mit größter Loyalität vorgezeigt. Einer besonderen Erlaubniß bedarf es zum Eintritt in das k. Reichsarchiv. (Die Ansicht des Gebäudes in Stahlstich ist bei G. Franz um 12 kr. zu haben, 8.)