Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

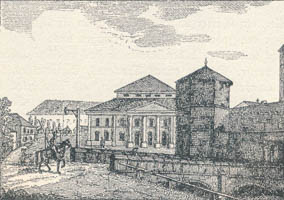

Alte Bilder

Sterneckerbräu - Gründungszimmer der NSDAP

Auf dem Schild ist zu lesen. An diesem Tisch gründete der Reichsdeutsche Adolf Hitler die NSDAP

| Titel | Sterneckerbräu - Gründungszimmer der NSDAP |

|---|

| Ort | München |

|---|---|

| Straße | Tal |

| Lat/Lng | 48.1355842 - 11.580522 |

| Kategorie | Nationalsozialismus Drittes Reich |

|---|---|

| Suchbegriff | Sterneckerbräu NSDAP |

| Personen | Hitler Adolf |

| Bildart | Foto sw |

|---|---|

| Bildgröße | 0px - 0px |

| Alte Bilder | 1976-04-10 00:00:00 |

| Erstellt am | 2025-06-24 15:36:49 |

| Quelle | Stadtarchiv München |

|---|

Auf dem Schild ist zu lesen. An diesem Tisch gründete der Reichsdeutsche Adolf Hitler die NSDAP