Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

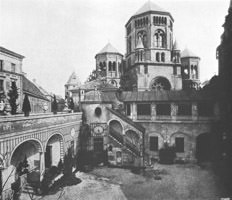

Alte Hauptsynagoge

Achtung

Bauwerk nicht mehr vorhanden| Name | Alte Hauptsynagoge |

| Architekt | Schmidt Albert |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |

| Straße | Herzog Maxstraße 7 |

| Jahr Baubeginn | 1883 |

| Jahr Fertigstellung | 1887 |

| Jahr Abbruch | 1938 |

| Baustil | neuromanisch |

| Sakral | jüdisch |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kirche |

| Baustil |

Expressionismus neuromanisch |

| Unterkategorie | Kirche |

Quellen

Synagoge

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Synagoge, Herzog Maxstr. 7. Von Albert Schmidt 1884/87 in einer Lage und in Formen erbaut, die dort „das hübsche Stadtbild, das von jeher meine Schwärmerei war, nicht aufheben, sondern ihm einen neuen interessanten Vordergrund geben [G. Seidl, KH 99/00]“; zugleich „eine der größten und großartigsten Synagogen Deutschlands [Gs]“. Das Programm, das 1000 Sitze für Männer und — auch in den Eingängen getrennt von diesen — 800 Sitze für Frauen auf den Emporen verlangte, forderte eine Anlage in Form einer Hallenkirche mit Emporen. Als Baustil wurde der romanische gewählt, obwohl die Hallenkirche erst in der Zeit der Spätgotik Verbreitung fand. Zur Abschwächung dieses Gegensatzes war es geboten, die allgemeinen Formen ungebunden, die Einzelformen dagegen möglichst echt zu verwenden. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine Studienreise nach Italien, namentlich aber eine solche mit Bildhauer Fischer an den Rhein, die Lahn u. s. w. zur Ausführung gebracht. Zu den Säulen, Brüstungen und Triforien des Innern, welches mit den nach Innen sichtbaren Vierungsturm über der Vorhalle massiv überwölbt ist, wurde gelbgrüner Abbacher Sandstein verwendet, im Allerheiligsten Nassauer Marmor. Die Architekturteile des Aeußern sind in Tuff, die Flächen in Ziegelrohbau mit rauhen, nachgepreßten Steinen ausgeführt. In gleicher Weise und gleichem Stil wurde das südlich anschließende Haus für die Verwaltung der Kultusgemeinde und die Rabbinerwohnung erbaut [BAJ 228].

Neue Synagoge

München und seine Bauten (1912)Die neue Synagoge, Herzog Maxstraße 7, wurde in den Jahren 1884—87 nach den Plänen des Professors Albert Schmidt erbaut. Die Baukosten betrugen samt innerer Ausstattung (Subsellien) M. 794063, pro qm überbauter Fläche M. 488.60, pro ebm umbauten Raumes M. 25.80. Nach dem Programm wurden 1000 Sitze für Männer und — auch in den Eingängen getrennt von diesen — 800 Sitze für Frauen auf den Emporen beansprucht. Hieraus ergab sich die Anlage einer Hallenkirche mit Emporen. Als Baustil wurde der romanische gewühlt, obwohl die Hallenkirche erst in der Zeit der Spätgotik Verbreitung fand. Um diesen Gegensatz abzuschwächen, war es geboten, die allgemeinen Formen ungebunden, die Einzelformen dagegen möglichst echt zu verwenden. Zur Lösung dieser Aufgabe wurde eine Studienreise nach Italien, namentlich aber eine solche mit Bildhauer Fischer an den Rhein, die Lahn usw. zur Ausführung gebracht. Zu den Säulen, Brüstungen und Triforien des Inneren, welches mit dem nach Innen sichtbaren Vierungsturm über der Vorhalle massiv überwölbt ist, wurde gelbgrüner Abbacher Sandstein verwendet, bei dem Allerheiligsten Nassauer Marmor. Zu den Architekturteilen des Aeußeren kam Tuff in Verwendung; die Flächen sind in Ziegelrohbau mit rauhen, nachgepreßten Steinen ausgeführt. In gleicher Weise und Stil wurden das südlich anschließende Haus für die Verwaltung der Kultusgemeinde und die Rabbinerwohnung erbaut.