Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Allerheiligen-Hofkirche

| Name | Allerheiligen-Hofkirche |

| Architekt | Klenze Leo von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Graggenau |

| Straße | Marstallplatz |

| Jahr Baubeginn | 1826 |

| Jahr Fertigstellung | 1837 |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie |

Adelssitze & Höfe Residenz |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Unterkategorie | Residenz |

Beschreibung

Die Allerheiligen-Hofkirche in der Münchner Residenz, erbaut 1826–1837 von Leo von Klenze im neoromanischen Stil, gilt als erster neobyzantinischer Kirchenbau Europas. Inspiriert von der Palastkapelle in Palermo ließ König Ludwig I. sie für die königliche Familie und die Öffentlichkeit errichten. Im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, blieb sie lange eine Ruine. Hans Döllgast sicherte sie 1972 als Mahnmal; ein vollständiger Umbau folgte 2000–2003 durch Guggenbichler und Netzer.

Heute sind die Wände unverputzt, Schäden und restaurierte Bereiche bewusst sichtbar. Der Raum dient als Konzert- und Vortragssaal für bis zu 399 Personen. Mit schlichten Stahl-, Glas- und Betonelementen integriert, bewahrt die Kirche ihren Charakter als Denkmal der Kriegszerstörungen und beeindruckt durch ihre reduzierte Ästhetik.

Quellen

Allerheiligen-Hofkirche

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Allerheiligen-Hofkirche, am Marstallplatz. Ueber die Entstehung des Planes beim König Ludwig I. erzählt J.N. Ringseis in seinen „Erinnerungen“ wie folgt:

„Es war in der Christnacht 1817 zu Palermo. Zur Weihnachtsmette gingen wir in den königlichen Palast,wo die byzantinische Kapelle in der feierlichen Beleuchtung und die schöne Musik mich gar sehr zur Andacht stimmten. Als wir (Ringseis und der damalige Kronprinz Ludwig) nach der kirchlichen Feier zu unserer Wohnung fuhren, rief der Kronprinz völlig hingerissen: „Solch eine Schloßkapelle will ich haben!“

Doch ist er nicht strenge dabeigeblieben, indem die Münchner Allerheiligenkapelle zwar im byzantinischen Stil gehalten ist, aber mehr die Markuskirche vonVenedig zum Vorbild hat als die Palatina. Ursprünglich hoffte der Kronprinz auch, echte Mosaik anzuwenden; doch zeigte sich dieselbe bei uns als unerschwinglich und man mußte zur Malerei aufgewöhnlichem Goldgründe sich entschließen.“ Am Tage Allerheiligen1827 ward der Grundsteingelegt, 1837 war sie durch den Architekten Klenze vollendet. König Ludwig überwachte hier die Bauausführung im Großen wie im Kleinen. Er ließ [HB264] dem Maler Heß durch seinen Architekten Gärtner mitteilen:

„Er (Heß) möge sich ja nicht einfallen lassen, etwas anderes zu machen als wie in den ältesten Basiliken.“

Fassade in Quadersandstein und ostwärts gerichtet. Für die Großartigkeit des Innern allzuzierlich. Auch täuscht sie über die Innendisposition: unter den Pultdächern sind keine Seitenschiffe, sondern profane Nebenräume. Ueber den16 Ecklisenen Fialen der italienischen Uebergangszeit; Badfenster romanisch; Krabbenrankenwerk auf den Giebelschenkeln in italienischer Gotik. Hauptportalrundbogig mit gotisierendem Wimperg, im Tympanon der Welterlöser zwischen Maria und Johannes; diese, sowie St.Petrus und Paulus an den Seiten von Konr.Eberhard.

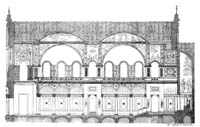

Inneres. Im Hauptschiff 2 Flachkuppelgewölbe, denen vorne eine halbkreisförmige Apsisund am Eingang ein Tonnengewölbe angesetzt ist. Mächtige Pfeilerstützen sowohl diese wie die Tonnengwölbe der Nebenräume. Letztere sind doppelgeschossig, wobei zwischen die Pfeiler je 2 dunkelrote Marmorsäulen mit vergoldetem korinthischen Kapitellgestelltsind, die — durch Archivoltenverbunden— die für den Hof bestimmten Emporen tragen (in S. Marco blieben letztere unausgeführt).

Reicher Bilderschmuck al fresco auf Goldgrund von Heinr. Heß und seinen Schülern (Koch, Schraudolf und Müller), vollkommen harmonisierend mit der architektonischen Gestaltung, ohn ein archaistische Maniriertheit zu verfallen. Wandverkleidung in Stuckmarmor; Säulen von echtem Marmor. Alle Pfeiler, Bänder und Brustwehren sind mit einer glänzenden Farbendekoration überzogen.

Der Gemäldezyklus stellt dar die Verheißungen des alten Bundes und deren Erfüllung im Neuen Bund. In der 1.Kuppel: Weltschöpfung, Sündenfall, Vertreibung aus dem Paradies; Noe, Abraham, Isaak und Jakob; in der südlichen Seitenloge: Geschichte der 3 Patriarchen; in der westlichen Seitenloge: Szenen aus der Zeit des Moses, der Richter und Könige; zwischen den 2 Kuppeln: die 4 großen Propheten; darüber die Ankündigung des Johannes des Täufers, die Verkündigung Mariä, die Geburt Jesu; in der 2. Kuppel: Jesus mit den Aposteln; die 4 Evanelisten; in der südlichen Seitenloge: Jesus der Kinderfreund, Jesu Taufe, Jesus am Oelberg, dieKreuzigung; in der nördlichen Seitenloge: die Auferstehung, Jesus in der Vorhölle, die Himmelfahrt; in der Apsis das Wirken des hl.Geistes: zu Seiten der Taube die 7 Gaben des hl.Geistes, die 4 lateinischen Kirchenväter; über dem Altar die 7 hl.Sakramente; in der Nische: die triumphierende Kirche (Maria auf dem Thron, ihr zu Seiten Petrus und Paulus, neben diesen Moses und Elias, darüber die hl.Dreifaltigkeit); bei der Orgelempore: der hl.Geist und die Kunst: S.Cäcilia (Instrumentalmusik), Lukas (bildendeKunst), Salomon(Baukunst), David (Dichtkunst), Gregor der Gr, (Gesang); beiden Seitenaltären: linksS.Georg und Hubertus vor Christus (die Schutzheiligen der königlichen Hausorden), rechts S.Ludwig und Theresia vor Maria (die Patrone König Ludwigs, des Stifters, und seiner Gemahlin) [B06; W; J.W; Eb; Br105].

AIlerheiligen-Hofkirche

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die AIlerheiligen-Hofkirche am Marstallplatz wurde 1826—1837 nach den Planen und unter Leitung L. v. Klenze's erbaut. Wie in der Baugeschichte erwähnt worden ist, hatte König Ludwig die Absicht gehegt, die Capella palatina zu Palermo als Vorbild zu benutzen, doch wusste ihn der Architekt zu bestimmen, von dieser Idee zu Gunsten dos Planes abzugehen, welchen er unter Zugrundelegung der Markuskirche in Venedig entworfen hatte. Dafür legte Klenze dem Aeusseren ein italienisch-romanisches Gewand (Uebergangszeit) an, zum Theil mit Motiven von S. Marco, nicht ohne mit den scheinbaren Seitenschiffen, wo sie sich als mit niedrigen Pultdächern versehen von Aussen darstellen, einer Täuschung sich schuldig zu machen, da sich unter denselben vielmehr Nebengemächer verbergen, die mit der Kirche selbst nichts zu thun haben. Das rundbogige mit gothisirendem Wimperg versehene Portal zeigt ein Relief, Christus zwischen Maria und Johannes, (im Tympanon), wio_ die Statuen der Apostel Petrus und Paulus von Conr. Eberhard. Die Ecklisenen sind mit Fialen der italienischen Uebergangszeit bekrönt, auch das Badfenster ist romanisch, während das Bankenwerk über dem Bogenfries der Krabbenbildung der italienischen Gothik entlehnt ist.

Das Innere zeigt im Hauptschiff zwei flache Kuppelgewölbe, welchen eine halbkreisförmige Apsis und gegenüber an der Eingangseite ein Tonnengewölbe angesetzt ist. Mächtige Pfeiler stützen sowohl diese wie die Tonnengewölbe der Nebenräume, deren Axe im rechten Winkel gegen die Längsaxe der Kirche gerichtet ist. Die Nebenräume sind doppelgeschossig, indem zwischen die Pfeiler je zwei Säulen aus dunkelrothem Marmor mit vergoldeten korinthischen Capitlen gestellt sind, welche durch Archivolten verbunden, die für den Hof bestimmten Emporen tragen. Durch die wirkliche Ausführung dieser Emporen unterscheidet sich die Allerheiligenkirche von ihrem Vorbilde S. Marco, wo dieselben bekanntlich unausgeführt blieben. — Sind die Verhältnisse der Kirche überhaupt musterhaft, so kann diess auch von der Ausstattung gesagt werden, in welcher die Wirkung des romanisirenden Byzantinismus in Form, Farbe und Stuckmarmormaterial, wie sie das untere Geschoss zeigt, nicht minder erreicht wird, als von der stylvollen Gediegenheit der Ausmalung der Apsis und der Gemälde der oberen Wandflüchen. Meister Heinrich Hess, von seinen Schülern Schraudolph, Koch und Müller unterstützt, hat in diesen Gemälden*) eine Harmonie mit der architektonischen Gestaltung des Gebäudes erreicht, wie sie ausser ihm vielleicht nur einem Flandrin gelungen ist, ohne in archaistische Manierirtheit zu verfallen.

Allerheiligen-Hofkirche

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die Allerheiligen-Hofkirche wurde von 1826 bis 1837 nach dem Plane von L. v. Klenze im byzantinischen Style erbaut,, oder sie soll wenigstens denselben repräsentiren, obwohl das Aueßere mit dem Inneren nicht vollkommen harmonirt. Diese reich ausgestattete Kirche ist 100' breit, 1 80' hoch und 163' tief. Das Portal ist mit Bildwerken aus Sandstein von Konrad Eberhard. geziert, und zwar die Lunette über dem Eingang mit dem Welterlöser zwischen Maria und Johannes in Relief, und dann den Statuen der Apostel Paulus und Petrus. Acht Säulen von buntem Marmor und vier Pfeiler tragen die Emporen zur Aufnahme des Hofes, und scheiden die Schiffe, von welchen das mittlere in zwei Kuppeln sich theilt. Die Wände sind von Stuckmarmor-Mosaik, die Capitäle vergoldet, alle Pfeiler, Bänder re. verziert. Der Bilderschmuck der Absiden, der Kuppeln und der Nischen ist das Werk des Professor Heinrich v. Heß sch 1863), und seiner Gehilfen Schraudolph, Koch, Müller rc. In der ersten Kuppel erscheiut Gott als Weltschöpfer, umgeben von Seraphim und den sechs Schöpfungstagen. Der Sündenfall hat die Vertreibung aus dem Paradiese zur Folge, und die weitere Strafe setzt sich in den unteren Bildern fort. Noah's Bau der Arche ist fruchtlos, und es bricht die Siindfluth herein. In zwei weiteren größeren Gemälden tritt Noah aus der Arche, und der Herr erneuert den Bund. Die kleineren Bilder schildern Noah's Weinbau, dessen Berauschung, den Fluch des Vaters, und den Thurmbau zu Babel. An den tragenden Zwickeln sind Noah, Abraham, Isaak und Jakob in kolossaler Größe vorgestellt.

In der südlichen Seitenloge sieht man am Bandgewölbe die Segnung Abrahams durch Melchisedech und die Begrüßung des Königs von Sodom; an der Fensterwand den Traum Abrahams und das Opfer Isaaks, und am Bandgewölbe unten Jakobs Traum von der Himmelsleiter und sein Ringen mit Gott. Die zwei kleineren braun gemalten Bilder stellen die Verheißung Abraham und die Verstossung der Hagar vor. Die westliche Seitenloge führt uns in die Periode des Moses. Am Bandgewölbe schlägt er Wasser aus dem Felsen, an der Fensterwand erläßt Gott das Gesetz, und am Bandgewölbe rechts erscheinen Josua mit Samuel, und Saul mit David. Die braunen Bilder stellen die Erscheinung im feurigen Busche und Mosis Tod vor. Auf dem breiten Bande zwischen den Kuppeln sind die Propheten abgebildet, rechts Jeremias und Daniel, links Jsaias und Ezechiel. Als Andeutung der Prophezeiung sind über diesen einfarbigen Bildern der Prediger in der Wüste und die Verkündigung Mariä, und in der Mitte die Geburt Christi und die Anbetung der Könige vorgestellt.

Die zweite Kuppel enthält den Erlöser von den Aposteln umgeben, und an den Zwickeln sind die Evangelisten vorgestellt. In der südlichen Seitenloge sieht man am Baudgcwölbe die Taufe Christi, und darüber, wie er die Kinder segnet. Rechts betet er am Oelberge, und an der Fensterwand ist die Kreuzigung vorgestellt. In der nördlichen Seitenloge schildert der Künstler die Auferstehung Christi, Christus im Garten vor Magdalena, und die Ueberzeugung des Thomas. Die braun in braun gemalten Bilder stellen Christus in Emaus, und denselben unter seinen Jüngern vor. An der Fensterwand zeigt sich die Himmelfahrt Christi.

In der Chornische sind die Wirkungen des Erlösungswerkes durch den heiligen Geist versinnlichet. In der Mitte des ersten 14 Allerheiligen-Kirche — Anatomisches Theater. Bandgewölbes stellen die sieben schwebenden Gestalten die Gaben, des hl. Geistes vor. Die großen männlichen Figuren sind die der vier Kirchenväter Hieronymus, Augustinus, Ambrosius und Gregorius. Die braunen Bilder beziehen sich aus die Gründung der Kirche durch die Verleihung des Schlüsselamtes und die Sendung der Apostel. Im zweiten Bandgewölbe über dem Altäre sind die sieben Sakramente symbolisch vorgestellt.

Oben in der Absis erscheint Christus in der Glorie und in Verbindung mit den andern göttlichen Personen. Unten sitzt Maria auf dem Throne als Repräsentantin der Kirche. Ihr nächst zur Seite stehen die Apostel Petrus und Paulus, und an diese schließen sich Moses und Elias. In den Altarnischen der Seitenschiffe ist Christus und Maria mit dem Kinde vorgestellt, ersterer mit St. Georg und St. Hubertus, letztere mit St. Ludwig und St. Theresia. Ueber dem Musikchore ist die Beziehung der Kirche zu der Kunst versinnlichet. In Mitte des Gewölbes erscheint St. Cäcilia, und rechts unten Lukas und Salomon. Gegenüber sind David und Gregorius vorgestellt. (lieber die Allerheiligen-Kirche erschienene Eine Ansicht in Stahlstich zu ir kr., sowie eine Innenansicht zu St kr., ferner: perspektivische Ansichten des Aeußern, des Innern gegen den Chor, Grundrisse und Durchschnitte, S treffliche Stahlstiche, 4. München, bei G. Franz. S fl.. I. G. Schreiner hat die Gemälde der Kirche lithograyhirt. Dieses Prachtwerk erschien in 43 Blättern groß Royal-Folio, es werden ater auch einzelne Abdrücke abgegeben.