Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Schrannenhalle

| Name | Schrannenhalle |

| Architekt | Muffat Karl |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Angerviertel |

| Straße | Blumenstraße 6 |

| Jahr Baubeginn | 1851 |

| Jahr Fertigstellung | 1853 |

| Jahr Abbruch | 1932 |

| Kategorie |

Industrie & Gewerbe Wirtschaft |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Unterkategorie | Wirtschaft |

| Suchbegriffe | Schrannenhalle Maximilians-Gedreidehalle |

Quellen

Schrannenhalle

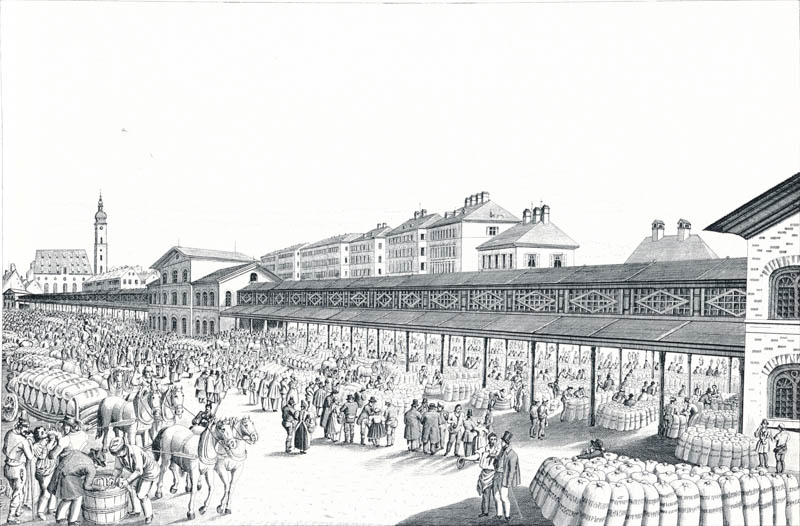

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Schrannenhalle, Blumenstr. 24 am Viktualienmarkt. 1852/53 erbaut von Karl Muffat ganz aus Eisen und Glas (wie der ziemlich gleichzeitige Glaspalast)-, 540 m lang und 25 m hoch; wohl eine der ersten Konstruktion dieser Art in Deutschland und seinerzeit als Wunder der Technik bestaunt. Die Grundsteinlegung erfolgte in Gegenwart des Königs und des Hofes. Halle mit 3 je 22 m langen Pavillons; an den Giebelseiten Fresken von Hiltensperger. Diente ursprünglich als Lagerhaus für Getreide sowie für den Obst- und Gemüsegroßhandel [B. 07].

Die Maximilians-Getreidehalle

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die Maximilians-Getreidehalle in der Blumenstraße steht auf einem Terrain, welches ehedem der Stadtgraben mit dem Zwinger einnahm. Der Grundstein wurde am 9. Oktober 1831 gelegt, und der Bau nach dem Plane und unter Leitung des Stadtbaurathes Carl Muffat geführt und vollendet. Die Einweihung erfolgte am 15. September 1833 , und zwei Tage darnach wurde die erste Schranne abgehrlten. Die Länge des ganzen in drei Pavillons von Stein, und zwei Hallen von Eisen mit Glasdachung bestehenden Gebäudes beträgt 1477'; der Mittelbau ist 80' lang und 85' hoch. Die Flügelgebäude haben eine Tiefe von 95' und eine Länge von 76½. Die offenen Hallen von je 563' Länge und 86' Breite sind von gußeisernen Säulen getragen. Das gewölbte Erdgeschoß des Mittelbaues ist für Einstellung des unverkauften Getreides bestimmt, im ersten Stocke findet der Hopfenmarkt, und im zweiten der Tuchmarkt statt. In den Giebelfeldern sind die Bilder der hl. Jungfrau und des hl. Benno von I. G. Hiltensperger in Fresco gemalt. Der nördliche Pavillon enthält die Aichanstalt für Trockenmaße, der südliche für Flüssigkeitsmaße. Im Ganzen wurden zu diesem Baue 30,000 Zentner Eisen verwendet. Die von Cramer-Klett in Nürnberg gelieferten Werkstücke in Gußeisen wogen allein 20,000 Zentner. Die Kosten des Baues betrugen 926,000 fl., zu deren Tilgung ein Zuschlag von 3 kr. per Schäffel erhoben wird. (Näheres s. die Kornschranne in München und der Bau der Marimilians-Getreidehaulle von vr. I. Bauer. München, bei G. Franz, 48 kr. Daselbst ist auch der Grund- und Aufriß in Stahlstich zu 24 kr. zu haben.