Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Bürgersaalkirche

| Name | Bürgersaalkirche |

| Architekt | Viscardi Giovanni Antonio |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |

| Straße | Neuhauser Straße 14 |

| Jahr Baubeginn | 1709 |

| Jahr Fertigstellung | 1709 |

| Baustil | Barock |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil |

Barock Barock |

| Suchbegriffe | Bürgersaal Bürgersaalkirche |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Bürgersaalkirche, CC BY-NC 4.0

Beschreibung

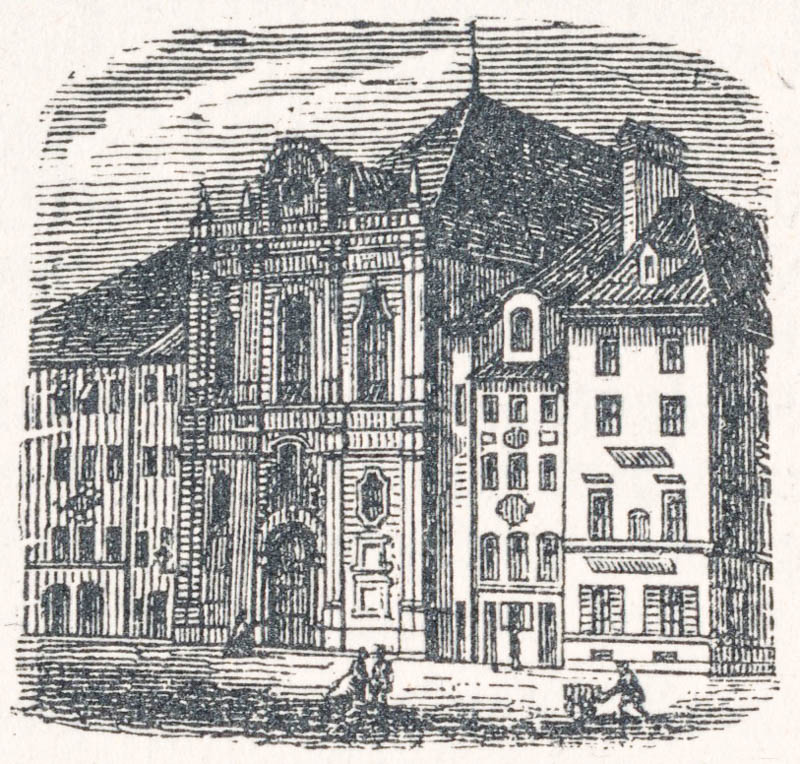

Bürgersaal (Kath. Bürgersaalkirche), zweigeschossiger, barocker Sakralbau, 1709-10 nach Entwurf von Giovanni Antonio Viscardi; Fassade in der Häuserreihe; mit Ausstattung.

Quellen

Bürgersaal

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Bürgersaal, Neuhauserstr. 47. Der Jesuitenorden, 1549 von Herzog Wilhelm IV. nach Bayern berufen, gründete zur Hebung der Eeligiosität alsbald religiöse Vereine, „Kongregationen“ genannt, darunter 1577 eine solche für Männer auch in München; 1597 wurde sie in 2 Abteilungen getrennt, in die „lateinische“ für die (des Lateins kundigen) Adeligen und Beamten, und in die „deutsche“ oder „Bürger-Kongregation“ für die Bürger, und zwar unter dem Titel „Mariä Verkündigung“. 1709 bauten sich die Herren und Bürger neben dem Jesuitenkollegium einen eigenen großen Betsaal, gemäß der Inschrift am Fries außen überm Portal „Divae Matri Virgini Devoti Filii DDCC (i. e. Domini Cives) Mon. Anno 1719“. Später siedelte die „lateinische“ Abteilung in die Dreifaltigkeitskirche über, so daß seitdem der Beetsaal den Namen „Bürgersaal“ führt. [F].

Kunst. Erbaut 1709/10, wahrsch. nach dem Entwurf des Hofarchitekten Viscardi (nach F. von Maurermeister Manhard, nach KB von Maurermeister Ettenhofer; nach A kommt der Hofmaler und Architekt Joh. A. Wolff neben Viscardi in Betracht), und zwar — wohl beeinflußt von der benachbarten Fassade des Jesuitenkollegs (Akademie), in maßvolleren Barockformen als jene der Dreifaltigkeitskirche. Fassade (14 m breit, 13 m hoch) dreiachsig mit 2 gleich hohen Geschossen; 2 Ordnungen von Doppelpilastern (unten toskanisch, oben jonisch), niedrige Attika; über dem Mittelfeld ein von einem Segmentgiebel bekrönter Aufsatz; in der Nische über dem Barockportal sitzende Madonna mit dem Kind, von J. Ableithner. Vom Eingang aus über 2 Treppen (auf den Treppenabsätzen Kästen mit den Namenstäfelchen der Kongregationsmitglieder) zum Obergeschoß. Hier der Kongregationssaal: flachgewölbte Halle (Spiegelgewölbe mit Stichkappen) mit 9 Achsen in der Länge und 3 in der Breite; Wandgliederung durch gekröpfte Pilaster auf hohen Sockeln, darüber ein Gesims; über den Fenstern Kartuschen und Festons; Stuckaturen von Jos. Pader; über dem Gesims Rundfenster; im Gewölbe ursprünglich eine Stuckdecke (nach A. von Wolf, nach KB von Appiani, erhalten im Stich der Topographia Wenings), 1774 erneuert mit dem kolossalen, 32 m langen Deckenfresko „Mariä Himmelfahrt“ von M. Knoller, einem der größten Fresken Süddeutschlands; in 3 Gruppen zerfallend zeigt es unten das leere Grab mit den Aposteln, in der Mitte die auffahrende Maria und den ihr entgegenkommenden Christus, oben Gott Vater in der Glorie. Die ornamentalen und figürlichen Malereien an der Decke und den Stichkappen von Fr. Kitzinger 1772, die Fresken an den Seitenwänden (Szenen aus dem Marienleben) von Joh. Ant. Gumpp. Hochaltar von Faistenberger, kunstgeschichtlich bemerkenswert; er beherrscht als imposantes Prunkstück den ganzen Saal; die Architekturformen sind die des entwickelten Barocks, wuchtig und schwer; doch ist gegenüber den Aufbauten des späten 16. Jahrh. hier bereits eine Lockerung eingetreten: die Teilung in 2 selbständige Stockwerke (Hochbau und Aufzug) ist aufgegeben; das über den Säulen liegende Gebälk zieht sich in konkaver Schwingung rückwärts und verschwindet, um einer freien, malerischen Giebelgruppe Platz zu machen. Die Architektur ist bereits Nebensache geworden und dient nur als Rahmen für die Reliefgruppe „Mariä Verkündigung“ von Faistenberger (vorgebildet hn gleichnamigen Marmorrelief der Ignatiuskirche in Rom, jedoch nicht so klar und einheitlich dargestellt; auch bleibt der deutsche Künstler zu sehr an Nebensachen, wie Vorhang und Betstuhl, hängen). Die 4 großen geschnitzten Sippenfiguren (Joseph und Joachim, Anna uud Elisabeth) sind von Faistenberger; Gott Vater in der Bekrönung von Faßbinder.

Kreuzaltar (Seitenaltar links), 1802 aus der demolierten Lorenzkirche übertragen. Josephsaltar (rechts) aus der säkularisierten Karmelitenkirche; auf dem Rokokotabernakel 2 gutgeschnitzte Engel; Kruzifix mit der Schmerzensmutter von Roman Boos; seit 1817 Ausstellung des viel verehrten „Gnadenkindleins“ aus der Augustinerkirche, vor dem seit unvordenklichen Zeiten besondere Andachten zur Erhaltung des Regentenhauses abgehalten wurde. An der Kommunionbank 2 sehr zierliche Leuchter. Kanzel, mit Engeln und allegorischen Figuren versehen, gleich den die Orgelempore tragenden Engeln ein treffliches Werk Faßbindters; ihr gegenüber charakteristische lebensgroße Engelsgruppe. An den Seitenwänden große Landschaften (in Oel auf Leinwand von Hofmaler Joach. Fr. Beich, vor 1748) mit bekannten bayerischen Muttergottes-Wallfahrtsorten (Altötting, Andechst Bogenberg, Peißenberg, Sossau, Högling, Tuntenhausen, Taxa, Aufkirchen, Allerstorff, Ettal, Talkirchen. Altenburg). An den von Joh. Blasius Ableitner geschnitzten Wandleuchtern im Langhaus Schildmalereien, bezugnehmend auf die Münchner Zünfte. In der Sakristei Silberfiguren nach Medaillons von Ign. Günther 1768; desgleichen eine vom berühmten Hans Krumpper (wahrscheinlich selbst Kongregationsmitglied [F|) gefertigte Madonna (foyensische Madonna) aus dem Holz der 1611 aus einer bei Foya (Fagifulani) in Mittelitalien gefällten Eiche, deren Holz im Innern eine Muttergottesfigur umschloß; das Holz dieser Eiche wurde an hervorragende Personen verteilt (unser Stück war ein Geschenk des Kölner Kurfürsten Ferdinand, eines Bruders des Kurfürsten Maximilian I.) unter der Bedingung, daß aus ihm nur Statuen nach dem Vorgefundenen Bilde gefertigt würden: einer stehenden, gekrönten Madonna mit dem Kind auf dem Arm. Unterm Saal Untergeschoß: dreischiffige, niedrige Halle; Kreuzgewölbe mit Stichkappen; mehrere, großenteils neuzeitliche Passionsdarstellungen, darunter 2 von Bildhauer Greif 18. Jahrh.: Abschied Christi und die Pieta; seit 1885 Lourdesgrotte (KB, F, W, A und Hf].

Bürgersaal

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Der Bürgersaal oder Betsaal der deutschen Congregation wurde 1710 von der Münchener Bürgerschaft nach dem Plan des Visardi zu bauen begonnen und hatte den Zweck, der schon länger bestehenden lateinischen Congregation eine ähnliche und gleichfalls von den Jesuiten geleitete deutsche und bürgerliche an die Seite zu stellen. Die schlichte, pilastergeschmückte Facade bietet ausser der Madonna von F. Ableitner kein weiteres Interesse. Ihren zwei Etagen entspricht auch die innere Einrichtung, welche ebenfalls doppelgeschossig ist, doch ist das Erdgeschoss wegen mangelnder Beleuchtung lediglich ein untergeordneter Gew lberaum. Das saalartige Obergeschoss ist in seiner Flachdecke durch ein grosses Gemälde von Mart. Knoller, 1775 gemalt, geschmückt. Aus der Entstehungszeit des Baues aber stammen die Landschaften von J. Beich, die bayerischen Wallfahrtsorte darstellend, wie der in Relief hergestellte englische Gruss des Hauptaltars von Greif und A. Faistenberger. Das rechtseitig anstossende nunmehrige Privathaus war das nach Vollendung des Betsaales von der Gemahlin des Churfürsten und Kaisers Carl (VII.) Albert hergestellte Exercitienhaus.

Der Bürgersaal

Nagler - Acht Tage in München (1863) Der Bürgersaal heißt ein großes, von der Bürgerschaft 1710 gestiftetes Bethaus an der Neuhausergasse Nr. 48. Ueber dem Portale der Facade ist eine Statue der hl. Jungfrau von Franz Ableitner, und über die Treppen gelangt man in den Saal. An der Decke malte Martin Knoller 1775 die Himmelfahrt der Maria, 100' lang und 33' breit, und seit 1862 restaurirt. Die 13 Gemälde mit den Ansichten der bayerischen Wallfahrtsorte an den Wänden der Kirche zählt man zu den besten Gemälden des Joachim Beich (✝ 1748). Die Passionsstatuen von Johann Ableitner stammen aus dem Pütrich - Regelhaus. Der englische Gruß ist von Greif und A. Faistenberger gefertigt.

Der Bürgersaal heißt ein großes, von der Bürgerschaft 1710 gestiftetes Bethaus an der Neuhausergasse Nr. 48. Ueber dem Portale der Facade ist eine Statue der hl. Jungfrau von Franz Ableitner, und über die Treppen gelangt man in den Saal. An der Decke malte Martin Knoller 1775 die Himmelfahrt der Maria, 100' lang und 33' breit, und seit 1862 restaurirt. Die 13 Gemälde mit den Ansichten der bayerischen Wallfahrtsorte an den Wänden der Kirche zählt man zu den besten Gemälden des Joachim Beich (✝ 1748). Die Passionsstatuen von Johann Ableitner stammen aus dem Pütrich - Regelhaus. Der englische Gruß ist von Greif und A. Faistenberger gefertigt.