Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

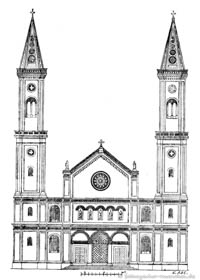

St. Ludwig

| Name | St. Ludwig |

| Architekt | Gärtner Friedrich von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Schönfeldvorstadt |

| Straße | Ludwigstraße 20 |

| Jahr Baubeginn | 1829 |

| Jahr Fertigstellung | 1844 |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie | Keine Kategorie |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Suchbegriffe | St. Ludwig Ludwigskirche |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Ludwigskirche, CC BY-NC 4.0

Beschreibung

Kath. Pfarrkirche St. Ludwig, ein Hauptwerk der romantischen Sakralbaukunst, mit zweitürmiger Fassade, 1829-44 von Friedrich von Gärtner; mit Ausstattung; durch offene Arkaden mit den benachbarten Häusern Nr. 20 und 22 verbunden; in den Arkadengängen neue Denkmalbrunnen samt Bildnisplaketten für die Architekten Klenze und Gärtner (1964).

Quellen

St. Ludwigs-Pfarr- und Universitätskirche

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)St. Ludwigs-Pfarr- und Universitätskirche, Ludwigstr. 21. 1829— 43 im Auftrag und (zur Hälfte) auf Kosten König Ludwigs I., dessen Namen sie trägt, in italienisch-romanischen Stilformen vom jungen Gärtner als dessen erstes Werk erbaut.

Ausmaße: Länge 64 m, Breite 20 m, Höhe 50 m, Turmhöhe 70 m [F]. „Als einer der ersten Versuche in der langen Reihe der romanisierenden und gotisierenden Kirchenbauten des 19. Jahrh. gehört sie ins erste Kapitel der „historischen“ Kunst, deren klassische Stätte München geworden ist. Seitdem hat die archäologische Kenntnis der mittelalterlichen Stile- nun allerdings große Fortschritte gemacht: die Architekten sind den Weg nachgegangen, den die Wissenschaft eröffnet hat; es handelt sich dabei weniger um den höheren Grad der Korrektheit in der Benutzung der alten Formen als um eine lebendigere Nachempfindung ihrer Stimmung, des Raumbildes und der Gesamterscheinung: die Ludwigskirche Gärtners und die St. Anna-Pfarrkirche G. Seidls können als Pole aufgefaßt werden — ein mittelalterlicher Baumeister könnte die Annakirche billig als ein Werk in seinem Geiste nehmen, nimmermehr aber die Ludwigskirche, die das moderne Gepräge trotz der romanischen Stilmerkmale nur zu deutlich verrät [W 228]“.

Der ursprüngliche Plan umfaßte nur den mittleren Teil der jetzigen Fassade und hatte an den Seiten weder Türme vorgesehen noch Seitenarkaden; dagegen lehnte sich hinten an der geradlinig geschlossenen Chorwand1) ein viereckiger Turm an. Während des Baues aber traten verschiedene Veränderungen ein : so- gesellten sieh die Seitenarkaden hinzu, die sich ursprünglich unter Wohnhäusern hinzogen, die sich direkt an die Kirche anlehnten; später wurden die Arkaden von den Wohnhäusern befreit und freistehend gebildet als Verbindungshallen des Pfarrhauses und (auf der andern Seite) des Wohnhauses des Architekten Gärtner; hernach, 1834, wurden für die Fassade 2 Türme geplant: aber auch diese Türme standen anfänglich näher beisammen und flankierten das nach vorne horizontal abgeschlossene Mittelschiff; außerdem war die Durchführung der Fassade in abwechselnd roten und weißen Stein schichten beabsichtigt; 1835 endlich wurde der Plan endgültig abgeschlossen (HRJ. Im Aufbau dreischiffig mit kräftigen Pfeilern; Kreuzgewölbe im Mittelschiff, Querschiff und Chor; Kuppeln in den kapellenartig geteilten niedrigen Seitenschiffen unter Festhaltung des Rundbogens in allen Gurten. An den Schlußsteinen der 3 Kreuzgewölbe des Mittelschiffs das bayerische, das Münchner und das bischöfliche Wappen des damaligen Erzbischofs v. Gebsattel. „Gliederung nicht ohne Feinheit, doch ist der farbigen Flächenmusterung zu viel Spielraum gelassen und diese zu kleinlich [Rb 100]“; überhaupt „leidet der Grundriß an dem geradlinigen Ohorabschluß, der aus Rücksicht auf die Freskendarstellung des Cornelius keine bewegtere Durchbildung erfahren durfte [W]“. Rippen und Glieder der Gewölbe bunt schimmernd ornamentiert; an den Wänden Tapetenmuster in romanischen Formen; Decke tiefblau mit goldenen Sternen.

Fassade in weißem Kalkstein „in erfreulichem Gegensatz zu den in der Regel zu Backstein und Verputz verurteilten andern Bauten Münchens; auch fehlt es der Front nicht an einzelnen Schönheiten, obgleich sie noch deutlich zeigt, daß der Architekt damals die (in Italien) gesammelten Motive noch nicht stilvoll zu verwerten wußte: so erscheint — steht man der Front nicht sehr schräg gegenüber — die Weitstellung der nach italienischem Vorbild vom Mittelschiff abgelösten, aber gegen den italienischen Gebrauch verdoppelten Türme etwas gespreizt [Rb, 1. c.]“. In der Fassadenmitte in 5 Nischen die Kolossalstatuen von Christus und den 4 Evangelisten von Schwanthaler-, darüber ein großes, kreisrundes Radfenster, ein Hauptschmuck romanischer Kirchenfassaden; an den Giebelenden die Statuen St. Petrus und Paulus, von Schwanthaler-, am Giebel, an den vorspringenden Pfeilern und unterm Dachgesims der charakteristische romanische Rundbogenfries. An den Fassadeuenden die beiden Türme, im 3. Stock durch kleine Abschrägungen vom Viereck ins Achteck übergehend; über dem 3. Absatz eine Galerie mit durchbrochener Balustrade sowie über einem kräftig vorspringenden Rundbogenfries eine 2. Balustrade, hinter der die aus Steinplatten gebildete, mit vertieften Reliefornamenten verzierte Turmpyramide emporsteigt. Dach musivisch mit bunten, teppichartig wirkenden Ziegeln bedeckt.

Freskenausstattung durch Peter Cornelius 1835—40, weltberühmt durch sein „Jüngstes Gericht“. 1829 schrieb Cornelius hierüber an Emilie Lindner (zitiert nach M. Fürst in CK 57):

„Denken Sie sich mein Glück! Ich soll nach Vollendung der Glyptothek eine Kirche malen! Schon seit 16 Jahren trage ich mich herum mit einem christlichen Epos in der Malerei, mit einer gewaltigen „Comedia Divina“, und ich hatte häufig Stunden und ganze Zeiten, wo es mir schien, ich wäre ausersehen dazu. Und nun tritt die himmlische Geliebte als Braut mir in aller Schönheit entgegen! Welchen Sterblichen soll ich nun noch beneiden? Das Universum öffnet sich vor meinen Augen: ich sehe Himmel, Erde und Hölle, ich sehe vergangene Zeiten, Gegenwart und Zukunft, ich stehe auf dem Berge Sinai und sehe das neue Jerusalem — ich bin trunken und doch besonnen!“

Der Grundgedanke des tiefsinnigen und erhabenen Freskenzyklus ist die Darstellung der „ Wirksamkeit der drei göttlichen Personen“-. Gott Vater als Schöpfer und Erhalter der Welt, Christus der Heiland als Erlöser und Richter der Welt, und der hl. Geist in der Gemeinschaft der Heiligen. Der Zusammenhang des Schöpfungs-, Erlösungs- und Heiligungswerkes wäre wohl noch viel prägnanter zur Veranschaulichung gelangt, hätte Cornelius auch die für die übrigen Kirchenräume geplanten Gemälde zur Ausführung bringen können (der Meister verlor die Gunst des Königs und zog nach Berlin weg). Das „Jüngste Gericht“ an der Hochaltarwand, das den großartigen Abschluß des Themas bildet, vollendete der Künstler ganz allein und ohne Beihilfe; die übrigen Fresken führten seine Schüler Hormann und Stürmer nach Kartons des Meisters aus.

I. Im Band des Chorgewölbes: die Weltschöpfung, die „geistig gewaltigsten und künstlerisch vollendetsten Fresken“. Der Allmächtige ruft mit seinem „Fiat“ das Weltall ins Dasein; die Harmonie der Sphären durchtönt die den Ewigen umkreisenden Welten und Geisterchöre ; der Flügelschlag der Cherubim, die den Erdplaneten als Schemmel Gottes halten, durchrauscht die Himmels- und Weltenräume. Grandios hat der Künstler die niedern der 9 Engelschöre personifiziert, die als Kräfte und Einsichten, als Gewalten und Herrschaften, als Throne und Fürstentümer den ewigen Vater umgeben; der alten Kirchenanschauung nämlich entsprechend spiegeln diese Engelsgruppen die Eigenschaften Gottes wieder und zugleich alle die hohen mannigfachen Geistesgaben, welche der Schöpfer seinen Geschöpfen verlieh. Höchst sinnig reihen sich diesem Mittelbild in den beiden Stichkappen die Gestalten der Erzengel an, die als erhabene Freunde Gottes und der Menschen sich auch als stete Bekämpfer des Bösen bewähren: Raffael, der erste und oberste aller Schutzengel, Gabriel, der Bote Gottes für Nazareth, Uriel, der in der Himmelsheimat unsere künftigen Wohnungen ausmißt; als Nachbarn hat er jene 3 Engel, die einst dem Abraham Segen und Verheißung verkündeten; das Gemälde gegenüber weist in ergreifender Großartigkeit hin auf die durch Michael und seine Gehilfen vollführte Abwehr und Niederwerfung der finstern Gewalten, die Gott und die Menschen hassen (Satans Haß verkörpert im gewaltigen Drachen). Von den 2 Zwickelbildern über dem „letzten Gericht“ zeigt die eine Gruppe die segenbringenden Engel in engster Fühlung mit den zum Himmel schwebenden Seligen, die andere ernste Engelsgestalten, die den Kampf gegen Satan aufgenommen und den schrecklichen Niedersturz der im Gericht Verworfenen überwachen.

II. Im Kreuzgewölbe der Vierung das „Wirken des hl. Geistes“. Zwischen den vom hl. Geist inspirierten 4 Verfassern der Evangelien auf der einen Seite und ihren erleuchteten Erklärern (4 Kirchenväter) auf der andern thronen im Mittelgewölbe zahlreiche ehrwürdige Männer und Frauen, die die Kirche als Heilige verehrt, die in den verschiedenen Berufsformen zum Segen der Menschheit gewirkt und darum unvergängliche Kronen sich errungen haben. In den 4 Zwickeln die Patriarchen und Propheten des alten Bundes, die Apostel und Märtyrer, Gottesgelehrte und Ordensstifter, Könige und Jungfrauen (darunter Stephanus, Laurentius, Polykarp, Perpetua und Felizitas, Chrysostomus , Thomas von Aquin, Bonaventura, Benedikt, Romuald, Bernhard, Franziskus, Dominikus, Ignatius, Theresia, Bonifazius, Cyrillus, Methodius, Karl der Große, Heinrich II., Ludwig der Heilige, Eduard der Bekenner, Ferdinand von Arragonien, Cäcilia, Katharina von Alexandrien, Katharina von Siena, die Fürstinnen Kunigunde und Hildegard).

III. Wandfresken in den Seitenchören (über den Seitenaltären) „Der Heiland als Erlöser“. An der Nordwand (rechts) der welthistorische Moment der ersten Ankunft Christi in der Fleischwerdung des Wortes; daher oben der seine Arme ausbreitende mächtige Gott Vater, der in Liebe seinen eingebornen Sohn zur Erlösung der Welt dahingibt; prächtige Engelsgestalten entlocken ihren Harfen die Harmonien des Gottesfriedens, der alle sozialen Unterschiede vor Gott überbrückt. An der Südwand (Hnks) der Opfertod Christi auf Golgatha als Besiegelung des ErlösungsWerkes mit der Andeutung alles dessen, was die Evangelien vom Tode des Heilandes erzählen. Zu Häupten weist die Gestalt des verklärten Auferstandenen auf die Sonne des Ostermorgens. Dieser Ostermorgen ist ja die Voraussetzung, daß alle Menschen aus den Gräbern gerufen werden, um vor dem Auferstandenen zu erscheinen, wenn er einst als Weltrichter auf den Wolken des Himmels sich zeigen wird: eine Darstellung, wie sie herantritt im Haupt- und Schlußbild der Kirche, im

IV. „Jüngsten Gericht“. Dieses Bild, das über 100 Figuren enthält, ist 18,3 m hoch und 11,3 m breit, demnach „wohl das größte Freskobild der Welt [HR]“. In der Mitte der obern Abteilung sehen wir Christus als Weltrichter leidenschaftslos ruhig mit der Linken die Verdammten zurückweisen, mit der Rechten die Seligen heranwinken; zu seiner Rechten kniet fürbittend die in vertrauensvoller Liebe zu ihrem Sohn emporschauende Gottesmutter Maria, zu seiner Linken in anbetender Hingebung Johannes der Täufer; über dieser Gruppe schweben rechts und links Engel mit den Leidenswerkzeugen, während links die Patriarchen, Propheten und Könige des alten Bundes (Abraham, Noe, Moses, David), rechts aber die Heiligen des neuen Bundes sich anreihen (Petrus, Jakobus. Johannes und Paulus). Unterhalb Christus der apokalyptische Engel mit dem entsiegelten Buch des ewigen Lebens und des ewigen Todes, umgeben von 4 Engeln, die mit Posaunenschall zum Gerichte laden. Unter diesen der Erzengel Michael, der mit der Linken den Schild zur Abwehr der Hölle hochemporhält und mit der Rechten das flammende Schwert schwingend die aus den Gräbern Erstandenen voneinander scheidet. Das Auferstehen aus dem Grabe und das frohe Wiedersehen der Erstandenen repräsentiert die Gruppe rechts vom Erzengel: eine auf der Erde kauernde Gestalt, die sich wie im seligen, schlaftrunkenen Erwachen aus dem Grab zu winden scheint; ferner 2 Freundinnen, die, sich zart umschlingend, vom Grabe emporzuschweben im Begriffe sind und 2 sich selig Liebende, die ein Engel mit Blumenkränzen schmückt; weiter nach außen stehen, von einem Engel begleitet, 2 Freunde, von denen der ältere seinen Arm auf die Schulter des jüngern legt; hinter ihnen aber, hart am Rand des Bildes, hat der dankbare Künstler seinen König in seliger Verklärung dargestellt. Darüber schweben die Scharen der Seligen ohne Unterschied des Alters, Ranges und Geschlechtes, Dichter und Künstler, Bischöfe, Päpste, Könige und einfache Landleute, in inniger Verschlingung, die Hände aneinandergekettet und von Engeln begleitet, zum Himmel empor; unter ihnen erkennen wir Dante, den Dichter der „Comedia Divina“ (der Hölle und des Paradieses) und den Maler Angeliko da Fiesoie in seinem Dominikanerhabit, der die Seligkeit des Paradieses so reizend darzustellen wußte: im Hintergrund die Gruppe einer ganzen Familie, deren jüngstes Kind in den Gewandfalten eines begleitenden Engels hinaufgetragen wird; oben im Himmel begrüßen und empfangen die Engel mit Palmzweigen die Angekommenen. Gegenüber auf der linken Seite ballt sich ein furchtbarer Knäuel von verzweiflungsvoll Kämpfenden zusammen: die Stolzen und Gewalttätigen, die vom Engel des Zornes mit entblößtem Schwert wieder in den Grund zurückgestoßen werden, während gespenstische Teufel sie mit dämonischer Macht in die Tiefe hinabzerren; in diesem wilden Kampfe hat sich—als Andeutung der noch in letzter Stunde wirksamen Gnade — auch ein Streit zwischen einem Engel und einem Teufel um eine Seele entsponnen, die sich vertrauensvoll an ihren himmlischen Schutzgeist anklammert. Ueber dieser Gruppe ein gekrönter Tyrann, dem der Goldreif von einem Teufel noch tiefer in die blutende Stirn gedrückt wird, in unaufhaltsamem Flug von 2 Dämonen in die Tiefe gezogen. Ueber dem Eingang zur Hölle thront in düstrer Majestät Luzifer, der Herrscher im Reich der Finsternis, eine krummzackige Krone auf dem Haupt, das von einer fahlen Gloriole umstrahlt ist; Schlangen, das Symbol der Lüge, winden sich um seinen Leib; er zertritt die Hauptverräter an Religion und Vaterland: Judas Iskariot und Segestus, den treulosen Schwiegervater Hermanns, des deutschen Cheruskerfürsten. An der Spitze der Verdammten, die sich mit furchtsamem Blick Satans Throne nahen, gewahren wir eine Buhlerin, die voll Scham und Verzweiflung auf die Knie gesunken ist und von einem Teufel mit einem Haken zu Boden gerissen wird; unter ihr ein Neidiger, der sich mit wahnsinnigem Blick an die Stirn faßt; neben diesem ein wohlgenährter Schlemmer; weiter links ein Geizhals, sich flüchtend vor den Schlangenhieben eines Teufels; hinter diesen wird ein Träger (als Verkörperung der 7. und letzten der „Hauptsünden“) von einem Teufel herbeigeschleppt, während die Heuchler und Scheinheiligen in schwarzen Kutten mit Bibel und Rosenkranz unter frömmelndem Augen verdrehen sich nahen, um auch jetzt noch den Teufel zu täuschen. Ein ehebrecherisches Weib zerrt ihren Verführer an den Haaren herbei, während sie sich selbst der Umklammerung des Teufels nicht erwehren kann. In der Hölle selbst quält ein Dämon einen Hagestolz mit 2 in Scham und Verzweiflung am Boden kauernden Mädchen, von denen die eine ihren Arm um die tief eingehüllte Kupplerin schlingt. Im Vordergrund endlich sehen wir, gleichsam als Verbindungsglied zwischen den aufsteigenden Seligen und den niederstürzenden Verdammten, einen Engel, der schirmend sein Schwert über ein Weib ausstreckt, das vor den Krallen der Hölle in seinen Schutz flüchtet [Beschreibung von I—III nach M. Fürst in CK 07, von IV nach HR}.

„Cornelius stellt sich bei dieser seiner Komposition trotz aller Aehnlichkeit der Anordnung mit Michelangelo (in der Sixtina) ganz auf christlichen Boden und gibt keine Verschmelzung von Christentum und Heidentum wie dieser; die einzelnen Gestalten im himmlischen Kreise sind alle wahrhaft erhaben gedacht und so vortrefflich gezeichnet, daß man sie dem Besten, was die alte Kunst in dieser Art geleistet, an •die Seite setzen darf; der Geist, in dem diese großartig gezeichneten Gruppen erfunden sind, ist ein durchaus modern deutscher [P 107]“; j.wenn trotzdem das herrliche Meisterwerk mit seiner klaren und gedankenvollen Komposition an Ort und Stelle nicht den erwarteten Eindruck macht, so ist hier einesteils die Ungunst der Beleuchtung und die ungeschickte, jedes Kontrastes entbehrende Umrahmung schuld, die der Architekt gegen des Cornelius Angaben gemacht hat, andernteils die für unsern Zeitgeschmack allzu blasse Färbung und mitunter eine unharmonische Farbenzusammenstellung überhaupt [HB]“.

Bei der Restauration 1904 war es nicht nötig, auch nur eine einzige Stelle im „Jüngsten Gericht“ der Ausbesserung zu unterziehen; anders war es mit den Zwickelgemälden des Gewölbes: hier waren ganze Gruppen von Figuren aus der Weltschöpfung und den Engelschören der Feuchtigkeit verfallen und mußte von Prof. Aug. Spieß ergänzt werden. Als selbständige Leistung malte er außerdem an die bisher leer gebliebenen Schmalflächen des Querschiffes mächtige Engelsgestalten, die zu den 2 großen Seitenfresken in Beziehung stehen: Gebhard Fugel brachte auch an den Seitenwänden des Mittelschiffes 6 neue Medaillons zur Ausführung: die hl. bayerischen Bischöfe Benno, Korbinian, Rupert, Wolfgang, Valentin und Emmeram [CK, 1. c.].

Ueber die Madonnenstatue am Maialtar, (nach einem Modell aus der Stiglmayerschen Erzgießereiaustalt, wonach Stiglmayer das in Aibling an jener Stelle errichtete Standbild goß, wo die Königin-Mutter von ihrem Sohn, dem König Otto von Griechenland, Abschied nahm) berichtet v. Schmädel in seiner Gedächtnisrede über Stiglmayers Nachfolger Ferdinand von Miller [Zeitschrift des Bayer. Kunstgewerbevereins 1887] wie folgt: „Als v. Miller 1840 Hochzeit gehalten hatte, sollte die junge Gießersfrau gar bald auch die Gefahren des Berufes ihres Mannes kennen lernen: Von den Figuren für den Thronsaal der Residenz war jene Friedrichs des Siegreichen so weit vollendet, daß sie für die Vergoldung adjustiert werden sollte; die Schulterstücke derselben waren abgehoben und Miller stieg in den Torso ein, um — wie er es gewohnt war — nachzusehen, ob die Verankerung innerhalb der Figur, welche zum Emporheben derselben dienen sollte, genügend fest hergestellt sei, damit (es war dies seine stete Sorge) ja keinem seiner Arbeiter ein Unglück passiere. Einer derselben hatte jedoch, ohne daß es Miller wußte, die 43 Zentner schwere Figur von der Plinthe (Standsockel) losgeschraubt; und als sich Miller bereits mit halbem Leibe aus derselben wieder herausgewunden hatte, stürzte sie plötzlich mit ihm um, direkt gegen die nahe Mauer zu, so daß er unfehlbar direkt mitten auseinandergeschnitten worden wäre, hätte nicht zufällig das Modell einer Madonna (jener Aiblinger Mutter Gottes), das dabei vollständig zertrümmert wurde, dem Sturz im letzten Moment noch eine andere Richtung gegeben; der todesgefährliche harte Fall war ohne Gliederbruch abgegangen, hatte ihm aber ein Gefäß in der Brust zersprengt, so daß er 6 Jahre lang mit Blutauswurf behaftet war. Immerhin verdankte er dem Modell der Madonna sein Leben; Miller hat das Duplikat dankbar in die Ludwigskirche gestiftet, und seit jener Zeit datieren die Maiandachten in dieser Kirche, die alljährlich so viele Andächtige um dieses Bildnis, versammeln“.

Aus neuester Zeit (1913) stammt der Riesenkronlcuchter, entworfen von Prof. Bichard Berndl, hergestellt in der Werkstatt von Frohnbeck. Er besteht vollständig aus geschmiedeter Bronze, hat einen Umfang von 16m, einen Durchmesser von 5m, eine Höhe von lim und ein Gewicht von 20 Zentner. Er setzt sich zusammen aus dem obersten Kreuz, aus der kleinen Krone mit 12 Kugellampen, und aus der großen Krone, die mit der kleinen durch 12 Ketten verbunden ist und ebenfalls 12 Kugellampen trägt; dann aus dem großen Lüsterreifen, der an 24 Ketten hängt und an grünen Litzen 72 hängende Lampen trägt; und schließlich aus der von 12 Ketten getragenen sog. „Traube“, die das Mittelstück bildet und in einem Zwischenring 48 Lampen und in Abstufungen, an grünen Litzen hängend, weitere 48 Lampen trägt. Die an sich schon pompöse Materialwirkung dieser reichen künstlerischen Arbeit wird noch durch Email- und Glasschmuck erhöht. Im ganzen zählt der Leuchter 228 Lampen mit einer Lichtstärke von 7000 Kerzen.

1) Die Kirche war nach des Königs eigenem Willen erbaut, um „für monumentale Malerei religiösen Inhalts nach Art Ober- und Mittel- italiens genügenden Raum zu schaffen und auch den Chor mit einfacher Wand wie die Capella Sixtina in Rom gerade abzuschließen“ [Gs],

St. Ludwigs-Pfarrkirche

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die St. Ludwigs-Pfarrkirche in der Ludwigstrasse wurde von König Ludwig I. ausdrücklich in der Absicht zu bauen beschlossen, für monumentale Malerei religiösen Inhalts nach Art Ober- und Mittelitaliens Gelegenheit zu schaffen. Deshalb waren italienischmittelalterliche Kirchenbauten hier die Vorbilder und diese dem hiezu gewählten Architekten Fr. v. Gärtner empfohlen. 1830 begonnen, wurde die Kirche 1844 vollendet. Die Aussenseite ist durch den wenigstens an der Fassade verwendeten Stein in dem sonst zu Backstein und Verputz verurtheilten München erfreulich. Auch fehlt es der Fronte nicht an einzelnen Schönheiten, obgleich sie noch deutlich zeigt, dass Gärtner damals die gesammelten Motive noch nicht stylvoll zu verwerthen wusste. Steht man der Fronte nicht sehr schräg gegenüber, so erscheint die Weitstellung der nach italienischem Vorbild vom Mittelschiff abgelösten, aber gegen den transalpinen Gebrauch verdoppelten Tlnirine etwas gespreizt. Der schöne Arkadengang welcher die beiderseits ziemlich kahlen Gebäude (links Pfarrhof, rechts Privatgebäude) mit der Kirche verbindet, und durch welchen man in den hübschen Kreuzweggarten, leider ohne Kreuzgang, kömmt, kann diesen Uebelstand nicht ganz beseitigen.

Das Innere ist dreischiffig, mit Kreuzgewölben im Mittelschiff, Kuppeln in den kapellenartig getheilten Seitenschiffen unter Festhaltung des Rundbogens in allen Gurten. Die Gliederungen sind nicht ohne Feinheit, doch ist der flachen farbigen Musterung zu viel Spielraum gelassen, und diese zu kleinlich. Dies ist besonders in dem mächtigen Querschiff empfindlich, in welchem nur ein Theil der beiden Schlusswände von Gemälden in Anspruch genommen wird. Die übrigen Seiten, welche allerdings auch für Aufnahme von Fresken gedacht waren, erscheinen gliederungslos und leer, und in ihrer einförmigen Patronirung unerquicklich. Auch der Chor, mit rechtwinkligem Chorabschluss, wie er der Ausmalung wegen im Programm verlangt war, erscheint ziemlich öde. Die Gemälde, bekanntlich zu den berühmtesten Werken von Cornelius gehörend, verleihen dafür dem Chorabschluss (Jüngstes Gericht) und besonders den Gewölben des Chors und Querschiffes ein ganz selbstständiges Interesse. Wäre es gelungen, die Ungeduld des Königs zu bezwingen und den ursprünglich beabsichtigten, auch das Querschiff in Anspruch nehmenden Cyclus, die neue divina comedia, wie Cornelius meinte, durchzuführen, so würde das Innere der Ludwigskirche eine ganz imposante Wirkung machen, selbst wenn einzelne Gemälde noch weniger gelungen wären, als diess bei der Geburt Christi und dem Kreuzigungsbild über den beiden Querschiffaltären der Fall ist.

Die St. Ludwigskirche

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die St. Ludwigskirche, eine Zierde der Ludwigsfiraße, wurde von F. v. Gärtner im italienisch-romanischen Style erbaut. Den Grundstein legte König Ludwig am 18. Januar 1830, und am 25. August 1840 wurden die Kreuze der Thürme enthüllt. Die Pfarrurkunde ist vom 26. August 1844. Pfeiler tragen das Gewölbe uud theilen das Innere in drei Schiffe mit reichem Farbenschmucke. Die Facade des Schiffes zeugt von einem feinen architektonischen Sinne, die Stellung der Thürme zur Seite derselben ist aber nicht glücklich, indem sie in's Weite ziehen. Die Thürme sind 220 Fuß hoch, und die Länge der Kirche beträgt 230 Fuß. Die Statuen an der Fayade über dem Portale sind nach Modellen von Schwanthaler und unter seiner Aufsicht vollendet. Das Dach ist musivisch gedeckt, die farbigen Platten ersetzen aber die Wirkung der vermißten Kuppel nicht. Im Innern der Kirche entwickelte P. v. Cornelius das Wesen des christlichen Glaubens in der Darstellung der Gottheit in ihren Wirkungen als Schöpfer, Erlöser und Richter.

Gewölbe im Hauptchor. Am Bande über dem Altäre erscheint Gott als Schöpfer in der Glorie von Seraphim auf dem Himmelsbogen, und weiset der Sonne und dem Monde die Bahnen an. Zu seinen Füffen halten Cherubim die Weltkugel, und zu beiden Seiten beten die übrigen Chöre der Engel den Schöpfer an. Dieß ist eine tiefsinnige Composition, voll von geistigen Beziehungen. Der Herr hatte mit dem Raume die Zeit geschaffen, und darauf deutet der an die Weltkugel den Zirkel legende Engel, sowie jener mit der Sanduhr. Ueber diesen schweben drei Engel mit Sceptern, Globen und Palmen, den Emblemen der ^Herrschaft und der Unterwerfung unter das den ersten Menschen gegebene Gesetz. Die Folgen der Uebertretung versinnlichen die Engel (Potestates) durch den Richterstab und das Schwert; doch ist dabei auch der Oelzweig als Symbol der Verheißung und Erlösung. Die Erzengel in den beiden Stichkappen rechts und links von der Weltschöpfung erscheinen als Vermittler zwischen Gott und den Menschen, rechts Rafael als freundlicher Führer, Gabriel als Verkünder des Heils, Uriel als Vermesser der künftigen Wohnungen im Hause des Vaters, und drei andere Engel, welche auf die Verheißung au Abraham deuten. Auf der entgegengesetzten Seite sitzt Michael, der Ueberwinder des alten Drachen, welcher von seinen Gehilfen in die Bande der Nacht geschlagen wird. Die Entwürfe und Cartons zu diesen Gemälden sind von Cornelius, die Aus- führung des Mittelbildes von C. Hermann, C. Stürmer, Hellweger und Kranzberger, die Erzengel links von Kranz berg er und Hellweger, rechts von Schabet und Heiler.

Seitenchor rechts. Hier führt der Künstler in das Geheimniß der Erlösung durch die Menschwerdung Gottes. An der Decke schwebt Gott Vater mit liebend ausgebreiteten Armen in der Glorie von Engeln, und das Symbol des hl. Geistes schwebt auf die heilige Jungfrau nieder, welche das Jesuskind im Schooße hält. Links beten die Hirten, und rechts bringen die Weisen Geschenke dar. Der Carton ist von Cornelius, die Ausführung von Moralt, Lacher und Heiler. Die Verkündigung in den getrennten Feldern hat Hellweger nach dem Carton von C. Hermann gemalt. Seitenchor links. Hier ist die Vollendung des Erlösnngswerkes geschildert. Christus erscheint am Kreuze zwischen den Mördern. Die Freunde drängen sich um ihn, und die Juden und ihre Priester bewahren ihren Spott und Hochmuth bis zum Ende. Der Strahl des Heils trifft auf die demüthigen Heiden, sowie auch die Seele des reuigen Schächers der Engel in Empfang nimmt, während den Höhner der Teufel in seine Gewalt bekommt. Zu den beiden Seiten ist die Auferstehung vom Tode angedeutet, indem Christus als Gärtner der Magdalena erscheint. Das Hanptbild ist nach dem Carton von Cornelius von Hermann, Stürmer und Moralt gemalt. Die Erscheinung im Garten malte Heiler nach dem Carton von Hermann.

Die Hauptwand des östlichen Chores. Indem 63 Fuß hohen und 39 Fuß breiten ergreifenden Wandgemälde erscheint Christus als Richter auf hohem Wolkenthrone, umgeben von den Passionsengeln und den Heiligen des alten und neuen Bundes. Unter ihm ist ein Engel mit dem Buche des Lebens und des Todes, und andere Engel posaunen zum Gerichte. Rechts sind die Seligen von einem Reigen von Engeln durchwoben, links die Verdammten mit dem Höllenfürsten und seinem Anhänge, und in Mitte von Beiden zieht der Erzengel Michael die Scheidewand. Zu unterst gehen die Todten zum seligen Leben, oder zum ewigen Verderben aus den Gräbern hervor.

Für die weitere Betrachtung dieses inhaltreichen Bildes wird es gut seyn, einen sicheren Standpunkt zu suchen, von dem ans man das Gewirre der Hölle und die Schaaren der Seligen im rechten Lichte erblickt. Man muß alle Momente zu- sammenfassen, um ein klares Bild zu gewinnen. Der Heiland kommt zum Gerichte mit allen Zeugen seiner Göttlichkeit, und der Engel öffnet das Buch, in welchem alle wie in einem Spiegel ihr Loos schauen können. Lucifer auf dem Throne als Fürst der Finsterniß hat mit seinem Anhänge bereits die Hölle ver- sorgt, aber auch im letzten Momente ringen seine Engel noch um Seelen. Er selbst, mit Doppelhacken und Schlangenbündel, ein schauerliches Bild der Phantasie, setzt den Fuß auf zwei Verbrecher, auf Segest, den Verräther des Vaterlandes, und auf Judas Jscharioth mit dem Beutel und dem Strick um den Hals. Den Blick wendet er nach einer Gruppe Verdammter, die auf den Knieen vor ihm liegen, und an der Pforte der Hölle ge- brochen und in sich gefallen harren. Der Künstler versinnlichte darin die sieben Todsünden und die Qual derjenigen, die damit behaftet sind. Doch nicht alle sind in gleichem Maße der Ge- walt des Bösen verfallen, daher entreißt der gute Engel dem- selben die aufwärts strebenden Seelen.

Ein Bild der himmlischen Wonne und des seligen Ent- zückens entwickelt sich gegenüber. Die Richtung des Fluges geht aufwärts, uud schon verlieren sich Glückliche in die Tiefe der Höhe. Ganz unten sind nur noch zwei geschichtlich bezeichnete Gestalten: Dante der Dichter des Himmels und der Hölle, und Fra Beato Angelico da Fiesole, welcher als Maler die Selig- keit des Himmels zu schildern verstand. Neben dem Eügel, welcher die beiden Liebenden, als Wiedersehen im Jenseits mit dem Kranze der Unsterblichkeit krönt, ist eine Gruppe Lebender, und unter ihnen der König Ludwig, dem man den Bau der Kirche verdankt.Ludwigs-Maximilians-Universität — Ludwigsmonument. 99 98 Ludwigskirche. Die Zeichnung zu diesem tiefdurchdachten und reichen Bilde fertigte Cornelius von 1834—1838 in Rom, und im Jahre 1836 begann er die Ausführung in Fresco, welche im Herbst 1840 beendigt war. Das jüngste Gericht ist allein von ihm selbst gemalt, da das großartige Ganze aus einem Guße sehn mußte. Es weicht in der Behandlung der Farben von den übrigen Werken ab, dagegen bewahrt es aber jeden Zug der Originalität, und wenn auch weniger gefällig, so ist es doch der größte Schatz der Kirche. Nach der Vollendung verschloß der Architekt dem großen Meister dieselbe, nnd bald darauf verließ dieser München, um in Berlin einen neuen Wirkungskreis zu ziehen.

Das Kreuzgewölbe. An diesem ist die Gemeinschaft der Heiligen des alten und neuen Bundes vorgestellt. In der Mitte schwebt der heilige Geist unter der Gestalt der Taube, durch welchen die Heiligen und Seligen in Gott durch alle Ewigkeit leben. Die Zahl der Figuren an diesem Gewölbe ist sehr bedeu- tend, und je zwei Engel halten Tafeln mit Inschriften, nach welchen die Patriarchen und Propheten (gemalt von Kranzber- ger und Halbreiter), die Apostel und Märtyrer (gemalt von Lacher und Herrmann), die Kirchenväter und Ordensstifter (gemalt von Moralt, Hellweger und Kranzberger), die Missionaire, Könige und Jungfrauen (gem. von Hermann, Heiler und Schabet) vorgestellt sind.

Im Gewölbe über dem nördlichen Seitenchor sind die vier Evangelisten nach Cartons von Cornelius, von Lacher und Her- mann gemalt. Im Gewölbe über dem südlichen Chor sieht man die vier Kirchenväter nach Hermann's Cartons, von Moralt, Halbreiter und Kranzberger in Farben ausgeführt.

Beachtenswerth sind in der Kirche noch die sehr reiche Tauf- kapelle und die Kanzel. Die bunten hölzernen Heiligen auf den Seitenaltären wird der erfahrene Kunstfreund als styllosen Appen- dix erkennen, während ein großer Theil des Publikums den Schmuck des Zopfsthles nicht verschmäht, und ihn sogar schön findet. In dem die Kirche umgebenden Garten findet man die 14 Leidensstationen des Herrn, von Fortner in Fresco gemalt. Das eine der durch Säulengänge ^verbundenen Häuser ist der Pfarr- hof, das andere bewohnte der verstorbene Architekt der Kirche, Friedrich von Gärtner.

Die Gemeinde von München trug zu diesem Baue 877,838 fl. bei. Der König Ludwig gab einen Aversalbeitrag von 100,000 fl., und half dem pekuniären Uebelstande der Stadt durch die Be- willigung eines zweiten Bierpfennigs für die Gemeindekassa ab. Der Bau allein erforderte 500,000 fl., die innere Ausschmückung 80,000 fl. und die Einrichtung der Kirche 150,000 fl. (Beschreibung der Ludwigskirche in München und der 'in ihr enthaltenen Frescoma- lereien. Von Dr. R. Marggraff. München bei G. Franz. Preis 24 kr. Mit 1 Stahlstich. Das jüngste Gericht, die Geburt Christi und die Kreuzigung sind von H. Merz gestochen, gr. Fol. Gott als Weltschöpfer ist von F. Hohe lithographirt. Die Grablegung, nach dem Bilde im Garten der Kirche, hat I. Schreiner lithographirt, gr. Ouerfol. Auch kleinere Abbildungen find vor- handen. — Bei G. Franz ist eine Ansicht der Kirche und der Ludwigsstraße zu 12 kr. zu haben.)