Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Alter Botanischer Garten

Achtung

Bauwerk nicht mehr vorhanden| Name | Alter Botanischer Garten |

| Architekt | Sckell Friedrich Ludwig von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 3. Maxvorstadt |

| Stadtbezirksteil | Königsplatz |

| Straße | Alter Botanischer Garten |

| Jahr Baubeginn | 1808 |

| Jahr Fertigstellung | 1808 |

| Kategorie |

Keine Kategorie Park, Garten |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Unterkategorie | Park Garten |

| Suchbegriffe | Alter Botanischer Garten |

Beschreibung

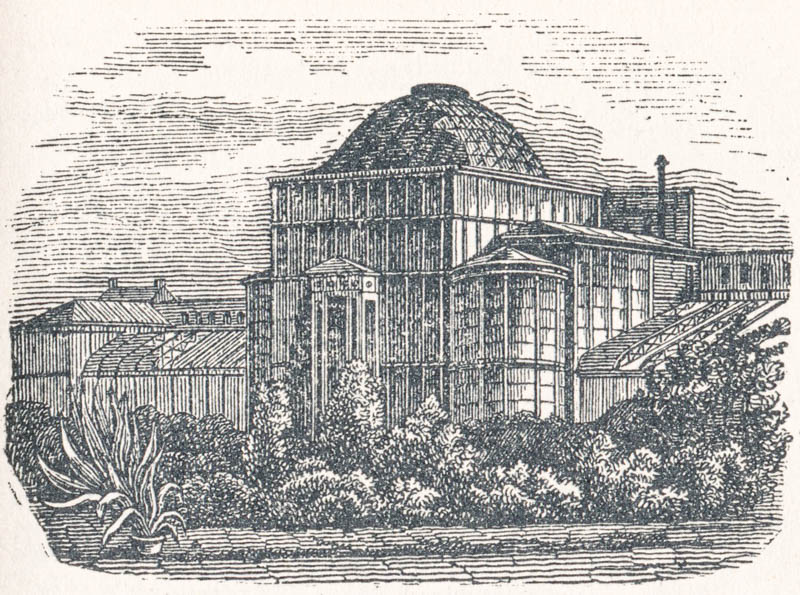

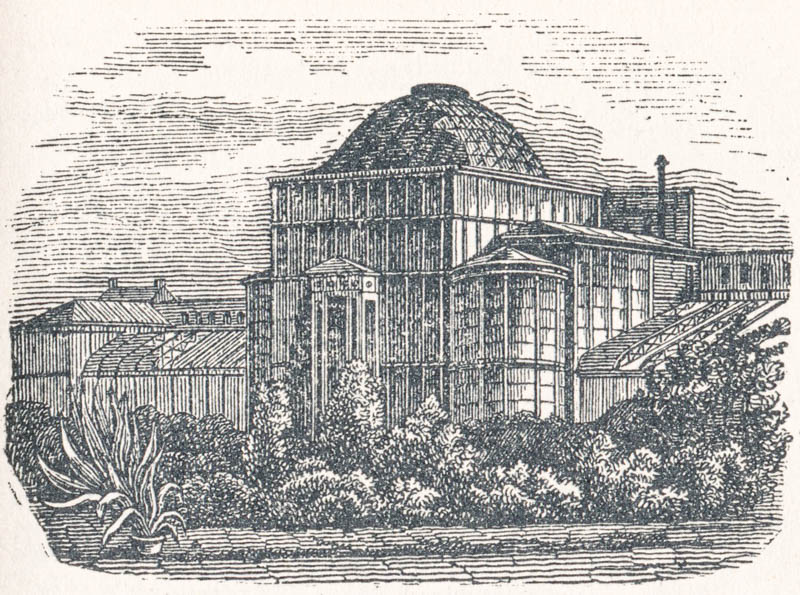

Alter Botanischer Garten, angelegt 1808-14 von Friedrich Ludwig von Sckell, 1935-37 Umgestaltung zu städtischem Park. Im Nordteil stand 1854-1931 der Glaspalast, an der Stelle jetzt Park-Café und Ausstellungspavillon; siehe Sophienstraße 7 und 7 a.

Quellen

Botanischer Garten, Alter

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Botanischer Garten, Alter; Lenbachplatz. Angelegt 1813. Am Eingangsportal — in strengem Klassizismus dorischen Stils errichtet vom Portugiesen E. dHerigoyen — die Inschrift: „Florum Daedalae Teiluris Gente Dissitae Maximiliani Jos. R. Consoliatae MDCCC XII“. {Die auf dädalischer Erde zerstreut lebenden Blumen hat hier zusammengestellt Maximilian Joseph 1812). Als Vorbild diente der sog Apothekergarten der Ingolstädter Universität (die um jene Zeit nach Landshut und später von da nach München verlegt wurde); derselbe, wohl der älteste seiner Art, war vom Jesuitenkollegium angelegt worden und enthielt alle damals bekannten Arzneipflanzen. Der Botanische Garten verdankt sein wissenschaftliches Ansehen namentlich dem Wirken des Prof. .Martins, dessen Monument darin aufgestellt und nach dem die Martins - Straße benannt wurde. Sehr geschädigt indes wurde er in seinem Bestände durch den inmitten seines Terrains für die 1854 stattgehabte Kunstausstellung1) errichteten riesengroßen Glaspalast, dem er andererseits wieder seine Popularität und europäische Berühmtheit verdankte. Er ist für das Festland das, was für London der Crystal-Palace und wurde auch auf Wunsch König Max II., der überhaupt ein Verehrer englischer Baukunst war (vgl. den „Maximiliansstil“ in der Maximiliansstraße), von Baurat Voit — in 8 Monaten — erbaut. Bei einem Flächeninhalt von 11384 qm und einer Höhe von 23 m ist er ganz aus Gußeisen (1 500 000 kg) und Glas (73 000 Tafeln). Seit 1889 dient er der „Münchener Künstlergenossenschaft“ als Ausstellungsgebäude.

Vom Portal am Lenbach- platz aus genießt man ein hochinteressantes architektonisches Strafsen- bild: Das Portal selbt ist klassisch-dorisch, gegenüber liegt das barocke Künstlerhaus, daneben der rote Ziegelbau der romanischen Synagoge, dahinter die welschen Kuppelhauben der gotischen Frauenkirche, und links im Vordergrund der ernste Renaissancebau der Herzog Maxburg [Rb; Max Kolb in der bayer. Staatszeitung 1913/72].

1) Die übrigens ein schlimmes finanzielles Fiasko zu beklagen hatte, da gerade im Ausstellungsjahr die Cholera in München ausbrach.

Der botanische Garten

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Der botanische Garten (1812 angelegt) nimmt eine zwischen der Sophien-, Elisen-, Louisen- und Karlsstrasse liegende Fläche ein. Das Gebäude für Sammlungen etc., so wie das grosse Gewächshaus grenzt an die Karlsstrasse an. Diese Baulichkeiten sind nach Entwürfen von Oberbaurath Voit hergestellt und ist namentlich das grosse theilweise in Eisen und Glas hergestellte Palmenhaus sehenswerth.

Der botanische Garten

Nagler - Acht Tage in München (1863) Der botanische Garten, am Karlsplatz Nr. 27, wurde 1812 auf den Wiesen des Herzogs Clement angelegt. Den Plan fertigte Fr. v. Skell, und die Gewächshäuser und das massive Portal zum Garten baute E. d'Herigoyen. Aus der Stelle der ersteren erhebt sich seit 1854 der Glaspalast, und der Garten wurde nördlich von diesem Gebäude gegen die Karlsstraße hin hergerichtet. Der St. Bonifaciuskirche gegenüber bildet das neue botanische Museum eine Zierde der Straße. In demselben findet das dermal noch in dem Akademie-Gebäude befindliche Herbarium Aufnahme. An dessen Rückseite gegen Süden erhebt sich das aus Eisen- und Glas construirte Palmenhaus.

Der botanische Garten, am Karlsplatz Nr. 27, wurde 1812 auf den Wiesen des Herzogs Clement angelegt. Den Plan fertigte Fr. v. Skell, und die Gewächshäuser und das massive Portal zum Garten baute E. d'Herigoyen. Aus der Stelle der ersteren erhebt sich seit 1854 der Glaspalast, und der Garten wurde nördlich von diesem Gebäude gegen die Karlsstraße hin hergerichtet. Der St. Bonifaciuskirche gegenüber bildet das neue botanische Museum eine Zierde der Straße. In demselben findet das dermal noch in dem Akademie-Gebäude befindliche Herbarium Aufnahme. An dessen Rückseite gegen Süden erhebt sich das aus Eisen- und Glas construirte Palmenhaus.