Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Wirtschaftsgeschichte

| Firma | Lodenfrey |

|---|---|

| Gründung | 1842 |

| Wikipedia | Lodenfrey |

| Kategorie | Bekleidung |

Lodenfrey (auch Loden-Frey, Eigenschreibweise LODEN-FREY) ist ein deutsches Familienunternehmen aus München. Das Unternehmen wurde 1842 gegründet und wird heute in der sechsten Generation geführt. Zu unterscheiden sind mittlerweile der Lodenfrey-Park, die ehemalige Produktionsstätte und heute ein Gewerbepark am Englischen Garten, das Lodenfrey-Verkaufshaus, Verkaufsstätte und Departmentstore in der Münchner Innenstadt, sowie die produzierenden Unternehmen der Marke Lodenfrey, die Tracht und Mode herstellen, die aber nicht ausschließlich im Lodenfrey-Verkaufshaus verkauft wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg stieg das Unternehmen zeitweise zum größten deutschen Textilunternehmen auf.

In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.

Literatur

Wird nicht veröffentlicht

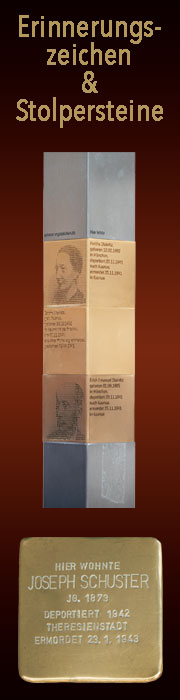

VON LOTHAR GRUCHMANN*

Die hervorragende Ausstellung "Ort und Erinnerung", die derzeit in der Pinakothek der Moderne gezeigt wird, widmet dem Verhalten des bekannten Münchener Modehauses Loden-Frey in der NS-Zeit einen eigenen Beitrag. Die Firma unterstützte jedoch die Ziele des Nationalsozialismus aktiver, als dem Beitrag zu entnehmen ist - und zwar dort, wo es um die Bekämpfung der unliebsamen jüdischen Konkurrenz ging. Das geht aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft vom 26. Juni 1935 über die Hintergründe des Münchener Pogroms vom Mai 1935 (siehe MM vom 9. November 2005) hervor.

Münchner Zentrale für das Hetzblatt geschaffen

Schon um die Jahreswende 1934/35 beriet ein "Kaufmann Josef Schmidt" mit anderen Interessenten und dem SS-Standartenführer Ostberg, wie man den "stetigen Erhöhungen der Umsätze der jüdischen Geschäfte" entgegenwirken könnte. Schmidt übernahm es, die Geschäfte zu bespitzeln und dort einkaufende Parteigenossen zu melden.

Zudem wurde zur Verstärkung der antijüdischen Propaganda im Januar an der Kaufingerstraße 11 eine Münchner Zentrale für das antisemitische Hetzblatt "Der Stürmer" des fränkischen Gauleiters Julius Streicher eingerichtet. Sie besorgte Auslieferung und Abonnentenwerbung. Nach Verhandlungen mit dem Stürmer-Verlag in Nürnberg gründete man einen antisemitischen Vertrieb für München, der auch den Verkauf des Hetzblattes auf der Straße übernahm.

An der Gründungsversammlung Ende April 1935 nahmen SS-Führer der Gestapo und Polizeidirektion München teil, aber auch "ein Herr Peitz von der Firma Knagge & Peitz..., der Inhaber Frey der Firma Lodenfrey, der Inhaber Stalf des Modehauses Stalf [und] Kommerzienrat Oberhummer, Kaufingerstraße 3, von der Firma Roman Mayr". Der erwähnte Schmidt schlug vor, "eine dieser Firmen sollte den Zeitungsvertrieb im Anfang finanzieren, und die anwesenden Herren, die sich für die antisemitische Propaganda interessierten, sollten sich mit Geschäftsleuten ins Benehmen setzen und einen entsprechenden Betrag als Anteil zeichnen lassen sowie selbst Anteile zeichnen."

Später wurden auch "der Geschäftsführer der ABC-Gesellschaft von Waldenfels sowie deren Direktor Haltmayer" für die Startfinanzierung gewonnen. Von den Firmen trug Loden-Frey mit 1500 Reichsmark am meisten bei, es folgten Knagge & Peitz mit 1000 Reichsmark, das Modehaus Stalf mit 300 sowie Oberhummer und die ABC-Gesellschaft mit je 200 Reichsmark.

Die Geldgeber störte nicht, dass damals auf Veranlassung des besagten Schmidt und unter Duldung durch die Münchener NSDAP-Gauleitung und SS- und Polizeiführung nächtlich Schaufenster jüdischer Geschäfte und Kaufhäuser eingeschlagen wurden. Bis auf das Kaufhaus Roman Mayr profitierten die genannten Firmen in den folgenden Jahren alle von der "Arisierung" der jüdischen Betriebe.

*) Dr. Dr. h.c. Lothar Gruchmann, Historiker und Publizist, hat mehrere Standardwerke zur NS-Zeit verfasst, darunter "Der Zweite Weltkrieg" und "Justiz im Dritten Reich 1933-1940".

Quelle: https://www.merkur.de/lokales/regionen/geschaefte-judenhetze-217774.html