Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

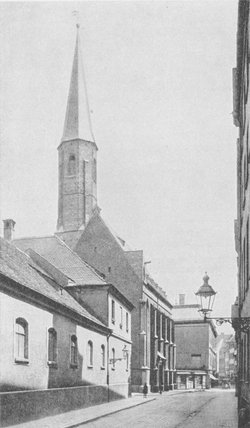

Salvatorkirche

| Name | Salvatorkirche |

| Bauherr | Albrecht IV. Herzog von Bayern |

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |

| Straße | Salvatorstraße 17 |

| Jahr Baubeginn | 1492 |

| Jahr Fertigstellung | 1492 |

| Baustil | spätgotisch |

| Sakral | |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kirche |

| Baustil |

Gotik spätgotisch |

| Unterkategorie | Kirche |

| Suchbegriffe | Salvatorkirche Griechisch-orthodoxe Kirche |

| Mittelalter | |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Salvatorkirche, CC BY-NC 4.0

Beschreibung

Salvatorkirche, ehem. Friedhofskirche, seit 1829 Griechisch-orthodoxe Kirche, spätgotischer Saalbau mit polygonalem Chor aus Backstein mit Turm, 1492-94; mit Ausstattung.

Quellen

Salvatorkirche

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Salvatorkirche (oder Griechische Kirche), Salvatorst. 17.

Geschichte. Als Ende 15. Jahrh. am alten Schwabingertor ein Befestigungswerk errichtet wurde, mußte ihm eine alte Salvatorkapelle mit dem „leidenden Heiland“ (d. i. „Salvator“) Platz machen. Diese war der Legende nach um 1400 an jener Stelle außerhalb der Stadtmauer erbaut worden, an welcher eine Frau die konsekrierte Hostie, die sie einem Juden ausliefern wollte, verbergen wollte. Nach Abbruch der Kapelle 1493 ließ Herzog Albrecht IV. eine Erinnerungssäule an deren Stelle setzen, die jetzt im Südlichen Friedhof steht (von der Stephanskirche aufwärts rechts ab vom mittleren Weg) und als „Lichtsäule“ (d. h. eine Säule mit einem „ewigen Licht“ für die armen Seelen) gedacht war; oben herum sind 4 Bilder: der Raub der Hostie durch die Frau, die Dornenkrönung, Kreuztragung und Kreuzigung Christi. Gleichzeitig ließ der Herzog in nächster Nähe, aber nunmehr innerhalb der Stadtmauer, eine neue „Salvatorkirche“ (die gegenwärtige) bauen als Friedhofskirche und zwar von einem Meister der Bauhütte an der Frauenkirche. Bei der Säkularisation profaniert, wurde sie seit 1829 der griechisch-orthodoxen Gemeinde überlassen.

Kunst. Schlichter, spätgotischer Backsteinbau, äußerlich durch gut gegliederte Strebepfeiler belebt und am ehemaligen Nordportal noch Beste von Wandmalereien aufweisend: zu oberst die Verkündigung Mariä, links davon die männlichen, rechts die weiblichen Angehörigen der Stifterfamilie der Fiedler-, darunter Blattwerk und Schrifttafeln. In der offenen Vorhalle blaues Gewölbe mit goldenen Sternen und roten Kippen. Chorabschluß in 5 Achteckseiten. Turm schlank, unten viereckig, dann achteckig mit (neuzeitlichem) Spitzhelm. Wertvolle Glasgemälde aus der Erbauungszeit, stilistisch eng verwandt mit jenen in Blutenburg und in der Frauenkirche (von Egid Trautenwolf?), leider bei einer Restauration regellos zusammengesetzt. Reihenfolge von rechts (Südseite) dem Chore zu und links wieder dem Portale zu:

- Im obern Teil Krönung Mariens, unten Kreuzigung Christi; letztere in der sehr seltenen Auffassung, wonach die Handlung durch die christlichen Tugenden unter der Gestalt von Engeln vollzogen wird: „Warhait“ und der „Frid Gots“ schlagen die Nägel in die Hand und die „Geduldt“ in die Füße; die „Lieb Gots“ trägt die Lanze, die Barmherzigkeit den Hammer, der Glaube die Schale und der Gehorsam umfaßt den Kreuzesstamm; am Kreuzesfuß die Madonna in Halbfigur, das Kind auf dem Schoß und ihm eine Birne reichend.

- Bartholomäusfenster; ein Engel, ein Wappen mit einem Ochsen haltend, zu Seiten gleichfalls 2 Männer mit Wappen, auf dem 2 sich kreuzende mächtige Beile; auf dem Band die Schrift: Das Glas hat machen lassen das „erberg hantwerch die Metzger 1499“.

- Oben Maria mit dem Kind, darüber der hl. Geist als Taube, umgeben von 5 Engeln; unten Maria mit einem Schwert in der Brust als Schmerzensmutter; Christus stehend, nur mit einem weiten Gewand bekleidet, das aber die Seitenwunde sichtbar läßt; daneben Johannes; Jahrzahl 1497.

- Oben die Geburt Christi; Krippe von 4 Engeln umgeben, darüber 3 Gloriaengel; unten die hl. 3 Könige.

- Himmelfahrt Christi; inmitten Christus, oben die hl. Geist- Taube, zu seiten seines Hauptes 2 musizierende Engel, darunter 2 stehende Jünger; zu seinen Füßen 3 liegende Jünger.

- Der Judaskuß.

- Christus am Oelberg.

- Der Mannaregen; das Manna fällt in großer Menge aus dem Schoß des Vaters und wird vom Volk in aller Hast gesammelt; neben Gott Vater 2 Engel, darüber in der Mitte ein Bischof, links S. Sebastian, rechts S. Johannes

[KB, KH 1867, B. Tr 68].

St. Salvator- oder griechische Kirche

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die S. Salvators- oder griechische Kirche auf dem ehemaligen U. L. Frauen Gottesacker, jetzt sog. griechischen Markt, war 1494 von Herzog Albrecht IV. als Ersatz für die damals wegen eines Befestigungswerkes am Schwabingerthore abgebrochenen S. Salvatorskapelle von 1413 erbaut worden, und erbte auch den Namen, der auf die dort gelungene Wiedergewinnung einer Hostie zurückgeführt wird, welche ein Weib an die Juden auszuliefern im Begriffe stand. Bei dem Bau 1494 musste eine kleine Marienkirche weichen, welche den Mittelpunkt des U. L. Frauen-Gottesackers gebildet zu haben scheint, der bis 1789 hier bestand, und dessen hervorragendste Denkmäler, die Denksäule Herzog Albrecht IV. von 1480 und die Lichtsäule (mit „ewigem Licht für die armen Seelen“) Herzog Wilhelms V. von 1516 auf den südlichen (alten) Kirchhof versetzt wurden und sich noch daselbt befinden (IV, Section, 4. Gräberreihe No. 42 und VI. Section, 4. Reihe No. 19). L ngere Zeit scheint noch die Ritterkapelle auf dem Friedhof gestanden zu haben, wo die Adeligen zu Rittern des hl. Georg geschlagen wurden, und wo mehrere derselben auch begraben lagen Ausserdem eine Armenseelen-Kapelle (Beinhaus), in welcher sogar noch Gemälde von 1519 erwähnt werden. Die Kirche selbst ist ein schlichter, einschiffiger Bau mit schönem gothischem Gewölbe und nach aussen gelegten Strebepfeilern. Der einfache schlanke, in der unteren Hälfte viereckig, in der oberen dagegen achteckig aufgeführte Thurm ist an die linke Seite des Chors gelegt, und in den letzten Jahren statt des kuppelförmigen Abschlusses des Helmes mit der ihm zukommenden Spitze versehen worden. Die Fenster besitzen noch ihren ursprünglichen farbigen Schmuck, der nicht hinter den Glasmalereien der Frauenkirche zurücksteht. 1803 musste die Kirche geräumt werden, um als Aufbewahrungsort aller aus den aufgehobenen Prälaturen einkommenden Gegenstände benutzt zu werden; von 1807—1829 diente sie als Salpeterdepot, bis sie König Ludwig I. restauriren und den Griechen übergeben liess. Altäre aus der Erbauungszeit scheinen bei der Säcularisation nicht mehr vorhanden gewesen zu sein, die wenig bedeutenden aus dem 17. Jahrhundert aber hatten damals z. Th. in die Frauenkirche, z. Th. in die Kreuzkirche versetzt werden müssen. Der gegenwärtige Altar ist durch einen Tabernakel aus Jaspis ausgezeichnet, welchen Kaiser Nicolaus von Russland der Gemeinde geschenkt, die modernen Gemälde (von einem griechischen Kirchenmaler) sind ohne besonderen Werth.

Die St. Salvator-Kirche

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die St. Salvator-Kirche, seit 1829 dem griechischen Eultus eingeräumt, wurde 1494 erbaut, und an derselben der Gottesacker der Frauenpfarre angelegt. Sie hat den Namen von der Kapelle Unsers Herrn, welche in der Linie der Befestigung lag, und demolirt werden mußte. Von 1807 an diente die Kirche als Salpeter- Depot, bis sie endlich König Ludwig restauriren ließ, und dem gottesdienstlichen Gebrauche wieder anheim gab. Die noch vorhandenen Glasmalereien stehen an Werth jenen der Metropolitankirche nach. Die neueren Cultusbilder sind von einem griechischen Meister in herkömmlicher Weise ausgeführt. Die kostbaren goldenen und silbernen Gefäße, und der Tabernackel von Jaspis sind das Geschenk des Kaisers Nikolaus von Rußland. Die früheren Altargemälde wurden 1807 nach der Kreuzkirche gebracht.

Sagen & Geschichten

Die Erbauung der St. Salvator-Kirche

Im Jahre 1413 wurde die Stadt München durch ein unheimliches Gerücht wieder in große Aufregung versetzt.

Im Jahre 1413 wurde die Stadt München durch ein unheimliches Gerücht wieder in große Aufregung versetzt.

Eines Tages nämlich hatten, wie die gleichzeitige Sage erzahlt, mehrere Leute aus dem Volke, welche andachtig in der alten Frauenkirche das heilige Abendmahl empfingen, bemerkt, daß ein altes Weiblein die von dem Priester in der Kommunion empfangene heilige Hostie wieder aus ihrem Munde nahm, selbe in ein Tüchlein verbarg und sich dann eiligst aus der Kirche entfernte. Da diese Wahrnehmung sogleich den umstehenden Personen und dem Priester bekannt wurde, eilte das Volk in aufgeregtem frommen Eifer dem alten Weiblein nach, das flüchtend endlich vor Unseres Herrn Thor, — dem späteren Schwabingerthore — erblickt wurde. Als das Weiblein die ihr nacheilende Volksmenge gewahrte, entfiel ihr vor Schrecken die konsekrirte Hostie auf den Boden. Von dem Volke eingeholt, gestand es, daß es von den Juden mit vielem

Gelde überredet worden war, ihnen eine konsekrirte Hostie zuzubringen.

Daß dieser Vorfall für die Juden unangenehme Folgen gehabt, oder was etwa mit dem alten Weiblein geschehen, erzählt die Sage nicht; aber die heilige Hostie wurde von der Geistlichkeit unter vielen Ceremonien und Gebeten vom Boden erhoben. An der Stelle, wo man sie fand, wurde hierauf eine Kapelle, genannt Unseres Herrn Kapelle erbaut.

In Folge der Befestigung der Stadt am Ende des 15. Jahrhundertes durch Herzog Albrecht IV. erschien es dringend nothwendig, gerade jene Gegend, in welcher diese Kapelle stand, besonders stark zu befestigen, weil damals in der Nähe das herzogliche Zeughaus sich befand, dessen Eingangsthor auf dem Salvatorplatze neben der griechischen Kirche, obwohl vermauert, noch heut zu Tage erhalten und mit seinem gothischen Spitzbogen ersichtlich ist. Insbesondere mußte hier eine starke Bastei erbaut werden; da aber die fragliche Kapelle Unseres Herrn gerade in der Linie der neu anzulegenden Befestigungen lag, so wurde dieselbe im Jahre 1493 niedergerissen. Anstatt derselben ließ Herzog Albrecht im Jahre 1494 in einiger Entfernung davon die heutige Salvatorskirche, gegenwärtig griechische Kirche, bauen. Diese ist wohl die letzte Kirche in Bayern, welche im gothischen Style erbaut wurde, da zu dieser Zeit schon allenthalben die Renaissanee anfing, den gothischen Baustyl gänzlich zu verdrängen.

Ehedem stand auf dem vormaligen Gottesacker dieser Kirche eine steinerne Säule mit der Inschrift: „Albert Pfalzgraf bei Rhein Herzog in obern und nydern Bayern hat das Werkh machen lassen im J. 1494." Die Säule wurde bei Einlegung dieses Gottesackers auf den allgemeinen Kirchhof versetzt, wo sie sich gegenwärtig noch befindet.