Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau

| Name | Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau |

| Architekt | Halsbach Jörg von |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Kreuzviertel |

| Straße | Frauenplatz 1 |

| Jahr Baubeginn | 1468 |

| Jahr Fertigstellung | 1488 |

| Baustil | Gotik |

| Sakral | katholisch |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kirche |

| Baustil |

Gotik Gotik |

| Unterkategorie | Kirche |

| Suchbegriffe | Dom Frauenkirche |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Frauenkirche, CC BY-NC 4.0

Urheber: Lebschée Carl August

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Beschreibung

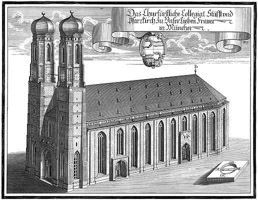

Kath. Metropolitan- und Stadtpfarrkirche Unserer Lieben Frau (Dom, Frauenkirche), mächtige backsteingotische Hallenkirche mit Umgangschor, von Jörg von Halsbach 1468-88, mit zwei Westtürmen, deren charakteristische Kuppelhauben 1524/25 aufgesetzt wurden; mit Ausstattung.

Quellen

Frauenkirche

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Frauenkirche am Frauenplatz; genannt „die Dom- und Pfarrkirche zu Unserer Lieben Frau“.

Baugeschichte. Wie die Stadt München selbst ihren Namen und ihr Wappen, so verdankt wahrscheinlich auch deren Hauptkirche, der „Dom“, ihren Ursprung den Benediktinermönchen von Schäftlarn, bezw. von Tegernsee und Wessobrunn, die vordem auf dem jetzigen Münchner Burgfrieden begütert waren; namentlich gilt das vom Kloster Schäftlarn, das durch die reiche Schankung eines frommen Apolt von 782 in Sendling und Schwabing, und wahrscheinlich auch zwischen diesen Orten, zu großen Grundbesitz gelangte — den die Schankung eines wittelsbachischen Grafen Konrad von Dachau noch mehrte, nach welchem der zwischen Sendling und Schwabing gelegene, von der jetzigen Ett- bis zur Dachauerstraße sich erstreckende .Konradshof“ benannt war; diesen Hof bemeierten die Mönche durch Hörige, deren Seelsorge zunächst von der alten Pfarrei Sendling (zu der München bis dahin gehörte) aus besorgt wurde, bis es nötig erschien, in der Nähe der Gebäude des „Konradshofes“ (die wahrscheinlich an der Stelle der spätem Michaelskirche und des .Tesuitenkollegs standen) eine eigene Kapelle mit einer schlichten Behausung für einen Seelsorger zu errichten; deren Patronin war damals schon „Unsere liebe Frau“ die Gottesmutter, der auch — und zwar noch vor der pipinianischen Zeit — Schäftlarn selbst, das Mutterkloster, geweiht war und das erst im 8. Jahrh. den Patron der fränkischen Pipine, St. Dionys annahm. Dieses erste Marienkirchlein (spätere „Frauenkirche“) stand auf einer östlich vom Konradshof gelegenen Anhöhe; es wurde, als Herzog Heinrich der Löwe 1156 den bisherigen Zug der Salzstraße Salzburg-Augsburg von Uberföhring weiter isaraufwärts zur „villa Munichia“ (dem heutigen „München“) verlegte, eben wegen seiner Lage alsbald ins Gebiet der werdenden Stadt einbezogen und kam nach Errichtung eines Walles und Grabens hart an den Nordwestrand dieses primitiven Befestigungswerkes zu liegen. Da indessen der Herzog wie mit dem Bischof von Freising (wegen der erwähnten Salzstraße) so auch mit dem diesem ergebenen Kloster Schäftlarn haderte, bekümmerte er sich um das von dem Letztem abhängige Kirchlein nicht weiter, sondern wandte seine Gunst dem — auch strategisch wichtigeren — andern Kirchlein am steilen Südostrand der Stadt zu, •dem Peterskirchlein: er ließ letzteres zur (ersten und damals einzigen) Pfarrkirche der Stadt München erheben und mit Heribert, bis •dahin Pfarrer und Dekan von Feldmoching, besetzen; die Marienkirche mußte sich mit dem Rang einer einfachen Seelsorgskirche begnügen.

Aber alsbald war das Marienkirchlein für die rasch anwachsende Volksmenge zu klein geworden, weshalb — wahrscheinlich noch im 13. Jahrh. — daneben eine größere Marienkirche erbaut wurde. Die bisherige Marienkapelle an der Stelle des Chores der jetzigen Frauenkirche) aber blieb bis zu ihrem gänzlichen Abbruch 1468 [anläßlich des Neubaues der großen Frauenkirche] als Totenkapellc („Michaelsfriedhofkapelle“) unter dem Schutze des hl. Erzengels Michaels, des Patrons der Sterbenden, bestehen; in ihrer Krypta ruhte provisorisch die Leiche des im Bann gestorbenen Kaisers Ludwig IV. des Bayern bis zu deren definitiven Beisetzung (nach der Absolution vom Banne) neben der Leiche seiner schon 1322 verstorbenen ersten Gemahlin Beatrix in der Gruft der zweiten, im 13. Jahrh. erbauten Frauenkirche. Höchst wichtig für diese zweite und größere Marienkirche wurde das Jahr 1271, in dem der Bischof von Freising die Bevölkerung Münchens in zwei Pfarreien teilte, wobei er die bisherige Marienkirche ebenfalls zur Pfarrkirche erhob, die Peterskirche — als die ältere Pfarrkirche — zur Dekanats- und Mutterkirche ernannte. Ueber die genauere Lage und Gestalt [Größe: ungefähr 24 m lang und 9 m breit] dieser zweiten, dem Baustile nach jedenfalls romanischen Kirche ist urkundlich nichts überliefert; nach Beher wurden 1849 an deren mutmaßligen Stelle die Beste einer Kirche mit den Fundamenten von 2 Türmen gefunden, die sich danach dem jetzigen Dom parallel gegen Osten erstreckte. In ihrer Fürstengruft lagen außer Kaiser Ludwig dem Bayern und seiner Gemahlin Beatrix deren Söhne und Enkel: Ludwig der Brandenburger 1361, Herzog Stephan mit der Hafte 1375, Markgraf Otto V. 1379, Herzog Friedrich I. 1392, Herzogin Thaddäa 1381, Herzogin Katharina 1391 nebst dem kleinen Prinzen Adolf, Herzog Frnst der Starkmütige 1438. Ihre Gebeine wurden dann um 1490 in die Fürstengruft der jetzigen Frauenkirche übertragen, und es folgten ihnen hierauf: Herzog Sigmund 1501 (Grundsteinleger der Frauenkirche), Herzog Albrecht IV. der Weise 1508 und dessen Gattin Kunigunde, Herzog Wilhelm 1V. der Standhafte 1550, Herzog Frnst, Erzbischof von Salzburg 1560, Herzog Albrecht V. der Großmütige 1579 und dessen Gemahlin Anna, deren Sohn Herzog Ferdinand 1608, Gründer des gräfl. Wartenberg sehen Hauses (vgl. Grabdenkmal in der hl. Geistkirche) sowie dessen Gattin Maria von Pettenbeck; desgleichen der .,Kardinal von Bayern“ Philipp Wilhelm 1598, Sohn Wilhelms V. Nach der Aufhebung des Clarissenklosters am Anger 1809 wurden auch die Gebeine der dort verstorbenen Prinzeßnonnen hierher gebracht (s. Angerkloster).

Diese zweite, größere Marienkirche wurde im 15. Jahrh. mehrfach als baufällig bezeichnet und deshalb schon 1443 von dem eben in München anwesenden Kardinal Alexander, Patriarchen von Aquileja allen denen, die unter Einhaltung der hierzu vorgeschriebenen Werken der Frömmigkeit zum Neubau der Kirche beisteuerten, ein Ablaß bewilligt. Weil infolge der Stadtumwallung der Baum im alten München sehr beschränkt war, erledigte sich die Frage des Bauplatzes alsbald von selbst: die neue Kirche konnte nur zu stehen kommen an die Stelle der alten; da aber beim sofortigen Abbruch der Kirche die Bevölkerung auf Jahre hinaus keinen Gottesdienst gehabt hätte, erfolgte der Abbruch wie der Neubau nur schrittweise und zwar mußte dem Neubau zunächst 1468 die Michaels- Friedhofkapelle weichen. Inzwischen ging der städtische Baumeister Jörg Ganghofer (aus der Gegend von Moosburg [S'XthalsbacM]) auf Kosten der Stadt auf eine Studienreise durchs Bayerland, in dessen großen Städten, namentlich in Augsburg und Ulm, nach dem Vorgänge von St. Martin in Landshut im 15. Jahrh. bereits die kühnen und riesengroßen spätgotischen Hallenkirchen mit den schlanken hohen Türmen erstanden waren, so in Ingolstadt die Frauenkirche, in Freising die St. Georgs- Pfarrkirche, in Moosburg der Chorbau von St. Castulus, in Straubing und selbst in kleinern Städten wie Wasserburg und Neuötting.

Herzog Sigismund, der kurz zuvor zugunsten seines Bruders Albrecht IV. auf die Mitregierung verzichtet hatte, legte am 9. Februar 1468 den Grundstein zu unserer Frauenkirche, wohl als offizieller Vertreter des Fürstenhauses, das hier seine Gruft erhielt und dementsprechend auch zu den Baukosten beisteuerte. In der Hauptsache aber war und blieb der Bau ein Werk des Gemeinsinns der Bürger und der bürgerlichen Geistlichkeit, wie denn auch der Grundgedanke des Planes der einer streng bürgerlichen Pfarrkirche war, freilich zu Kathedraldimensionen gesteigert, würdig der großen Haupt- und Residenzstadt München. In der Tat war darin nur an die Bedürfnisse des Pfarrklerus und des Volkes gedacht, und nirgendwo auch nur andeutungsweise Rücksicht genommen auf den Hof oder den Herzog. Mit ihr schließt München — spät — die Reihe der großen altbayerischen gotischen Stadtpfarrkirchen, ihnen in Anlage (Hallenkirche) und Baustoff (Backstein) nahe verwandt, allerdings weit weniger leicht im Aufbau und weniger frei in der Raumbildung.

Der Bau der Kirche begann auf der Nordseite. Noch im August desselben Jahres (1468) war er soweit fortgeschritten, daß zum Abbruch des Nord turms der alten Kirche geschritten werden konnte; im Mai des nächsten Jahres fiel auch glücklich der Südturm (mit den Glocken), nachdem Ganghofer kurz vorher von seiner Studienreise zurückgekehrt war; 1473 hatten die Umfassungsmauern ihre volle Höhe erreicht. Im nächsten Jahr, bevor man zur schwierigen Herstellung des Gewölbes schritt, veranlagte Meister Jörg den Stadtrat, einen Kongreß von bayerischen Kirchenbaumeistern zusammenzurufen, zu dem dann erschienen: Matthias von Fichstädt, Moritz Ensinger von Ulm, Konrad Roritzer von Regensburg (der Erbauer der Inrenzkirehe in Nürnberg), Friedrich von Ingolstadt und Michel von Pfarrkirchen. Im Frühjahr 1477 war das Gewölbe glücklich vollendet. Von 1477 auf 78 wurde von Zimmermeister Heinrich von Straubing (Forster nennt nach der alten Bezeichnung den Meister Hei- meran) der Dachstuhl aufgesetzt, wozu 2200 Bäume verbraucht wurden.

Damit waren aber auch alle Geldmittel erschöpft. Zur Beschaffung der gesamten Innenausstattung, einschließlich der teuern Glasgemäldefenster, wandten sich die Bürger, unterstützt von Herzog Albrecht 1 V., 1476 nach Rom an Papst Sixtus IV. mit der Bitte, „daß alle Gläubigen, welche zum Ausbau der neuen Kirche U. L. Frau soviel au Geld oder Geldeswert beisteuern würden, als jeder in einer Woche zu seinem Lebensunterhalt bedurfte, für dieses Almosen nach Empfang der hl. Sakramente der Beicht und Kommunion vom Sonntag Laetare bis zum Sonntag Judica (die Woche vor dem vorletzten Fastensonntag) einen vollkommenen Ablaß für ihre zeitlichen Sündenstrafen gewinnen konnten; 3 Jahre sollte diese Gnade währen und von dem fallenden Opfer zwei Drittel zum Bau der Kirche, ein Drittel aber zum Krieg wider die Türken verwendet werden“ [F]. In diesen 3 Jahren beteiligten sich an der Ablaßfeier insgesamt über 123000 Gläubige, darunter sogar aus Orten nördlich der Donau, die einen für damals außerordentlich hohen Gesamtbetrag von über 15000 fl. beisteuerten; auch die Türkenquote erließ schließlich der Papst auf Bitten des Stadtpfarrers Hundertpfund.

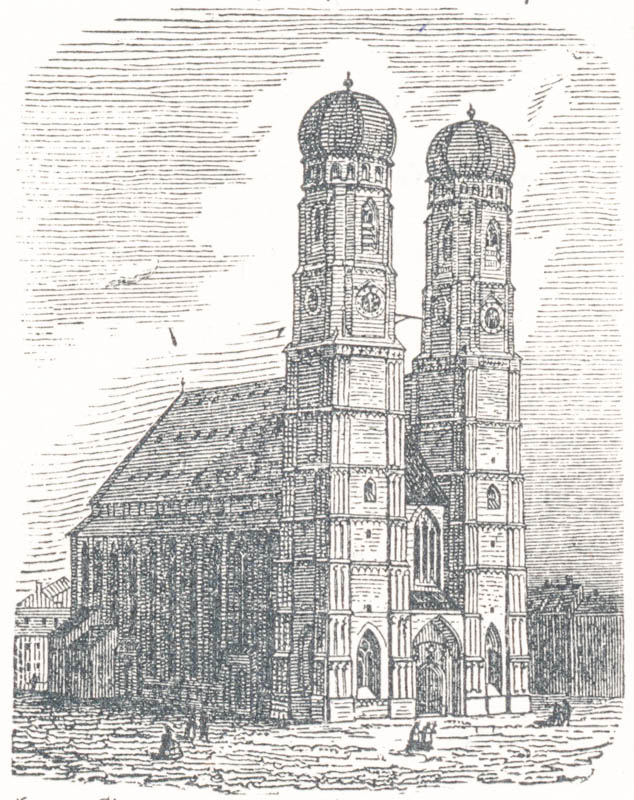

Kurz vor dem Tode Ganghnfers, 1488, wurden die beiden Türme bis zur jetzigen Höhe vollendet; 1489 überreichte Zimmermeister Wil- bolt dem Stadtrat für die Bedachung der Türme die Rechnung; jedoch wegen Geldmangel und Kriegsunruhen konnten sie einstweilen nur mit einem hölzernen, von unten herauf unsichtbaren Kot dach versehen werden; die beiden weltberühmten Kuppeln, damals (weil inzwischen der Renaissancestil eingedrungen war) „welsche Hauben“ genannt, wurden wahrscheinlich nach 1524 aufgesetzt, wozu vielleicht die Reise des Rates Matheis Kirchmeiers nach Augsburg, dem Ausgangspunkt der Renaissance für Südbayern, beigetragen hat.

Noch vor Vollendung des Baues, 1484, erlangte Herzog Albrecht IV. vom Papst — mit dem Gedanken, seine Residenzstadt bei Gelegenheit zu einem Bischofssitz zu erheben — die Erlaubnis, aus jedem Domkapitel im bayerischen Kreise (Freising, Passau und Regensburg) einen oder zwei Kanoniker als herzogliche geistliche Räte zeitweise an seinen Hof zu ziehen. Da aber die Domkapitel ihre gelehrten Männer nur ungern abgeben wollten, kam der Fürst zum Entschluß, sich einen bleibenden „Geistlichen Rat“ in München zu verschaffen; deshalb hob er mit päpstlicher Genehmigung 1492 die Kollegialstifte St. Arsatius zu Ilmmünster und St. Sixtus zu Schliersee auf und transferierte deren Pfründen und besten Kanoniker nach München, woselbst er damit ein neues Kanoni- kat- und Kollegiatstift an der Frauenkirche stiftete. Damit erhielt die Kirche U. L. Frau als vornehmste Kirche den Vorrang auch vor der alten St. Peterskirche.

Unter dem Kurfürsten Maximilian I. winden im Kircheninnern im Sinne der Renaissance einige Neuerungen getroffen: 1601 winde die ganze Kirche, deren Flächen bis dahin teilweise bemalt waren, überweißt; ferner an Stelle der gotischen bunten Glasgemälde reine weiße Fensterscheiben eingesetzt; sodann wurde über dem Grabmonument des Kaisers Ludwig des Bayern, das damals noch vor der Treppe zum Hochaltäre stand, die interessante Improvisationsdekoration des sogen. Bennobogens errichtet ; „nach Geist und Stil der imperatorischen Barockkunst des alten Roms entlehnt [W]“, wölbte sich die große Tonnendecke — 1604 ziemlich schnell aus Gips gebaut — wie ein Triumphbogen über dem Kaisergrab und rahmte den Durchblick zum Hochaltar (mit dem mächtigen Rahmenwerk um das Feier Candid’sehe Kolossalgemälde der Himmelfahrt Mariä“ von 1620 — jetzt oberhalb dem nördlichen Portal neben dem äußeren Sakristeieingang) feierlich ein; auf dem Bogenscheitel ragte ein Kruzifixus zwischen Maria und Johannes auf. Bis der neue Hochaltar des Candid hergestellt war, wurde er vertreten durch einen ziemlich einfachen Ältartisch, auf dem seit 1618 jene von Hans Krumper gegossene Madonna stand, die von 1638 ab auf der Mariensäule tront. Unter dem Bennobogen selbst — daher wurde er benannt — ließ Maximilian 1601 den Bennoaltar errichten, worin die 1576 vor den Reformatoren aus Meißen [Sachsen] von Herzog Albrecht V. geretteten Reliquien des Meissener Bischofs St. Benno (seine Gebeine, zugleich mit Stab, Inful und Meßgewand) untergebracht waren; der Kurfürst ließ zu gleicher Zeit dem hl. Bischof, dem nunmehrigen Landespatron Bayerns, zu Ehren die berühmte kostbare „Bennobiiste“ auf dem Altar aufstellen (ausgestellt auf der bayerischen Gewerbeschau 1912 zu München): ein silbernes großes Brustbild über einem mit Edelsteinen reich geschmückten Reliquiarium, das nur durch den Edelsinn der Bürger bei der Säkularisation 1803 vor dem Schmelzofen bewahrt wurde und seitdem als „Eigentum der Bürgerschaft“ im Kircheninventar aufgeführt ist.

Um die Wende des 17. Jahrh. verfiel das Kanonikatstift, und es wurde dann zu seiner Ausstattung das gesamte Stift Indersdorf herangezogen. Kurfürst Karl Theodor erhob schließlich die Kirche zur „Hofkirche“, sie wurde indes alsbald, durch die Säkularisation 1803 des Stifts- einkommens beraubt, wieder bloße „Pfarrkirche“. Erst 1817, anläßlich der Errichtung des Erzbistums „München-Freising“ (durch Transferierung der bischöflichen Residenz von Freising nach München) gelangte sie — nach all den widrigen Wechselfällen — zu der jetzigen Stellung höchsten Ansehens, zur Würde der „Metropolitankirche Bayerns“, und somit zum Vorrang gegenüber allen andern Domkirchen des Landes. Infolge davon wurde im selben Jahre aueh die unterm Chor gelegene Fürstengruft erweitert, wodurch der Chor selbst erhöht wurde, aber auch Platz geschaffen wurde zur Beisetzung der Münchner Erzbischöfe.

Die letzte große Aenderung erfuhr der Dom durch jene unglückliche Restauration von 1858 — 67. Sie hatte eine blaue Deekenbemalung mit goldenen Sternen vorgesehen; und der Gegensatz dieses Blau zu den gelben Pfeilern ist der erste farbige Eindruck, den jetzt der Eintretende empfängt, ein Eindruck, der durchaus neuer, fast sentimentaler Art ist und den die Kirche ursprünglich sicher nicht gekannt hat; nicht nur außen, auch im Innern erstrahlte der Bau im hellen Putzgewande — alles gehöht mit den starken Farben frischtönender Bemalung. Dieser Restaurierung zuzuschreiben ist dann die zunächst etwas erschreckende Kahl heit, Nüchternheit, Frostigkeit des Innern, die nur gelegentlich, so z. B. in der festlichen Fronleichnamswoche, aufgehoben wird, wenn die Utensilien der Festprozession im Vereine mit den vielen Birkenbäumchen in der Kirche einen außerordentlichen Eindruck bewirken. .Illein von Anfang an ist jedenfalls damit gerechnet worden, daß die kahle Architektur nur das Gerüste geben sollte einer bunten reichen Dekoration, wobei dann — nach Analogie alle andern derartiger Kirchen — sich jenes urdeutsche Eufeuwerk von da und dort prangenden Statuen, Tafeln und zierlichem Omamentschmuck an den Pfeilern und Wänden sich hinziehen sollte. Alles das war vordem vorhanden — wenn auch nicht vom ersten Tage an, so doch im Verlaufe der Jahrhunderte. Mit einem grimmigen Besen aber ist dieser Reichtum ausgekehlt worden. Statt dessen hat man in vollendeter Symmetrie höchst langweilige Figuren an die Wände geklebt; und man hat auch, im Gefühl, der „reinen“ Kunst zu dienen, herausgebrochen, was eine sehr viel spätere Zeit, das Barock, hineingebaut hat, den „Bennobogen“, durch den zwar die Perspektive nicht aufgehoben, aber in einem echt barocken „malerischen“ Sinn bereichert wurde; er hatte sich wie ein „Zwischenakzent“ eingesetzt ins Langhaus und so die Verhältnisse von „vorn“ und „hinten“ geschaffen. Daran allerdings ist kein Zweifel: dem Meister Ganghofer und seinerzeit wäre eine solche Interpolation entschieden unangenehm gewesen; hatte es doch die Barockidee abgesehen gehabt auf ein gewaltsames Unterbrechen der gewaltig wirkenden Längenperspektive. Leiter jener Restauration war Architekt M. Berger, der Erbauer der neuen Haidhauser Johanniskirche, ein Kind der Romantik, dem alles Renaissancewerk als profan erschien und dem die reine Stileinheit der Ausstattung über alles ging. Diesem Puritanismus fielen daher auch sämtliche alten (Renaissance-) Altäre zum Opfer, damit sieden jetzigen „stilreinen“ Nachfolgern PIatz machten. Doch verdiente Berger den Dank, daß er die gewöhnliche helldurchsichtigen Fensterverglasung (eine Tat des 17. Jahrh.) wieder ersetzte durch die urspriinglichen farbenprächtigen Glasgemälde, soweit sie damals noch vorhanden waren. Etwas völlig Atypisches, nicht mit dem Geist der alten Kirchenbauer Verträgliches war auch die Herstellung der Domfreiheit in jener romantischem Restaurationsepoche. War es doch ursprünglich darauf abgesehen, in die Enge der Gassen etwas hineinzusetzen, was über alle bürgerlichen Maßstäbe hinaus* ging. Und wenn heute überdies die Häuser rings um die Kirche ein viel größeres Volumen haben als ursprünglich zur Zeit Ganghofers, so muß man um so mehr darauf bedacht sein, aus der engen Perspektive schmaler Gäßchen, der Sporergasse (von der Weinstraße her) oder vom Durchgangsgäßchen vom Promenadeplatz her etwas von den überwältigenden Eindruck zu gewinnen, denn diese immense „moles“ einstmals gemacht haben mußte, als sie in den modernen Häuserkasernen noch keine Konkurrenz besaß: müßte man doch heute die Kirchen drei- und viermal größer bauen, als es jetzt geschieht um jene Proportionen zwischen dem Profanen und Sakralen wiederherzustellen, wTie sie vorliegen in unserm Fall. —

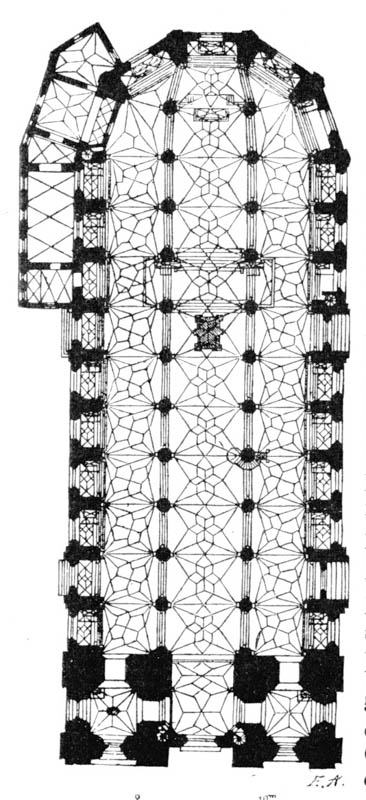

Grundrifs und Aufbau.

1. Aeufseres.

Der Riesenbau, eine der mächtigsten und großräumigsten spätgotischen Kirchen Deutschlands und zugleich das bedeutendste Bauwerk Münchens, repräsentiert sich von außen als unverputzter Backstein bau auf Nagelfluhsockel. Das jetzige Bild jedoch, das als unverputzter Ziegelbau etwas trübe, fabrikmäßig anmutet, ist in seiner Erscheinung dahin zu korrigieren, daß die Mauerwände ursprünglich w'eiß verputzt waren und ihnen eine farbenfreudige Dekoration ganz sicher nicht gefehlt hat; es ist Norddeutschland, namentlich die Ostseeprovinz, in denen unverputzte Ziegelbauten üblich waren; in Süddeutschland, in Oberbayern, gehörten solche zu den Ausnahmen. Um der Kirche als Bauleistung gerecht zu werden, sei hingewiesen auf die außergewöhnlich großen Maße: 101 m in der Länge, 38,5 m in der Breite, 58 m Höhe bis zum First und 99 m Turmhohe bis zum Kuppelkreuz; dazu erinnere man sich, was es heißen will, daß ein Bau, der berechnet war auf eine Stadt von 20000 Einwohnern, heute noch die Macht besitzt, als Zentralkircbe die Silhouette einer Stadt von einer halben Million Bewohner zu beherrschen. Die religiöse Kraft des Volkes hat sich am Ende des Mittelalters, am Vorabend der Reformation, hier noch einmal gesammelt zu einer unglaublich hohen Leistung bei einer unglaublich kurzen Frist von 1468—86. Und nun erwägen wir die Verhältnisse von Dach und Körperl Wenn wir die Mauerwand mit jenen gewaltigen, hochgeschlitzten Maß- werkfenstern (über 20 m hoch, im Langhaus vierteilig, im Chor fünfteilig) abgeschritten haben, und uns überlegen, daß in diesen Fenstern ziemlich vollständig die Höhe des Innern ausgesprochen ist, und dann daß das, was als Dach diesem Körper aufgesetzt ist, eine freie Zugabe an Höhe ist, die dem Innern nicht mehr zukommt — das Gewölbe mit seinen an und für sich schon riesigen Abmessungen sitzt da auf, wo das Dach erst ein- setzt —, dann erst kommt uns der gewaltige Luxus an Hochbau zu Bewußtsein. Und dann die Türme, die weltbekannten Wahrzeichen der Stadt, Türme, die eng zusammengerückt, diesem Dach das Gegengewicht halten müssen, bis zur Firsthöhe des Kirchendaches ein wuchtiger Aufstieg in nicht ganz gleichmäßigen Stockwerken fensterlos — die paar Durchbrüche können vollkommen ignoriert werden — vmd mit einem Minimum von Dekoration. Was spricht, sind nur die Horizontalen der Wasserschläge und dann an den Ecken die lisenenartigen Bänder mit ihren nur flach reliefierten Maßw’erkmotiven; man braucht die Einzelformen nicht zu sehen, aber man spürt, wie sehr diese „Bänder“ dem Bau eine entschiedene Festigkeit und zugleich Zierlichkeit geben. Und darauf dann der große Gegensatz, das eigentlich Belebende und Schmückende: nach den 5 untern quadratischen Geschossen das Ueberspringen ins Achteck in den beiden Obergeschossen, wobei die Diagonalseiten ausgesetzt sind mit Strebepfeilern. Dort erst — und auch dort erst im zweiten Geschoß — kommen nun die großen „Löcher“, die Fenster, wo die Schallöcher für die Glocken1) sich auftun; dann ein kurzes Zierglied — der Turmhals in Form eines rudimentären Tambours, und dann endlich der Abschluß mit den berühmten, einstmals vielumstrittenen „welschen Hauben“, von denen die gotischen Puritaner absolut nicht glauben wollten, daß sie zum ursprünglichen Bau gehört haben sollen.

Bezüglich der Fassade ist hier bei unserer Frauenkirche eigentlich wenig zu sagen. Denn eine richtige „Fassade“ ergibt sich an ihr nicht, insofern die Türme die Fassade „auffressen“. Die Türme sind daran das entschiedene Hauptmotiv; sie süid — was an sich nicht notwendig wäre — in unserem Fall bis in die alleruntersten Ansätze sichtbar. In andern Fällen fließen die untern Etagen der Türme mit den untern Feldern der Fassade zu einem einheitlichen Ganzen zusammen. Hier aber sieht man nur die Türme und etwas Schmales inzwischen, etwas Eingeklemmtes, das keine große Wirkung entfalten kann. Der große Giebel kommt zwischen den Türmen gleichfalls nicht in seiner Dreieckform zum Vorschein, sondern ist verdeckt durch eine hohe, horizontal abgeschlossene Wand. In die nischenförmige Oeffnung der Mitte ist das Portal eingebettet. Die Fassade ist ebenso wie die Außenseite der Langhausmauern nur. schwach belebt, schon deshalb, wreil sie durch die Einbeziehung des Strebewerkes in den Innenbau jener wohltätigen und stilgemäßen Gliederung, vor allem der Strebebögen mit dem Reichtum an Türmchen, Wimpergen und Fialen, beraubt sind. So beschränkt sich die Gliederung auf die Betonung der Vertikale durch die breiten, glatten, jedoch nur schwach hervortretenden Lisenen mit einigem Stab- und Maßwerk, die — vom Sockel bis zum Gesims laufend — bestimmt sind, die Außenflächen der eingezogenen Strebepfeiler zu markieren. Das Dachsims setzt sich aus Hohlkehle und Platte zusammen. Unter den Fenstern zieht sich das Kaffsims hin und ein Kleeblattbogenfries, dessen untere Spitzen in Lilien auslaufen. Ueber dem Dach der Kapellen erhöht sich das Mittelschiff noch um etwa 2 m, gegliedert durch rechteckige Felder mit Vierpaßfüllung. Im Querschnitt ergibt der Aufbau ein umschriebenes gleichseitiges Dreieck, ähnlich der Pfarrkirche zu Neuötting, der sie im Aufbau auch sonst gleicht. Das Verhältnis von Breite zu Höhe (mit Ausschluß der äußern Kapellenreihen — da diese lediglich der Einbeziehung der Strebepfeiler ihr Dasein verdanken) ist wie 25 : 31 (Landshut, St. Martin 24,5 : 29; Ingolstadt, Frauenkirche 26,5 : 28).

II. Inneres.

Gehen wir in das Innere, so sind wir zunächst überrascht — trotz aller Größe des Aeußern — darüber, wie hoch sich der Raum reckt, in welch schwindelnder Entfernung die Decke über den Pfeilern sich wölbt! Viel von diesem Eindruck kommt auf Rechnung des Systems, in dem diese Kirche erbaut ist: sie ist eine „ Hallen kirclie“. Sie ist demnach, zum Unterschied von den meisten andern gotischen Kirchen, nicht so gebaut, daß das Hauptschiff überragend emporgetrieben wird und im Verhältnis zu ihm die Nebenschiffe niedrig bleiben; vielmehr sind hier alle 3 Schiffe von gleicher Höhe. Und daraus ergibt sich ein größeres Raumvolumen und damit zugleich eine Verstärkung des wegen der gewaltigen Höhe ohnehin imponierenden Raumeindrucks auf den eintretenden Beschauer. Allein die Gefahren, die diesem Typus anhängen, sind nicht unbeträchtlich. Man kann zunächst finden, daß es im Sinne kirchlicher Erhebung, kirchlicher Idealität wirken muß, wenn ein Mittelkörper sich emporhebt: dadurch wird das geistige „Empor!“ erst recht zum Bewußtsein gebracht. Vor allem aber ist es bedenklich, daß beim Mangel an mittlerer Ueberhöhung die Gelegenheit fehlt, ein eigentliches, reines Oberlicht zu gewinnen, das hocheinfallende „saerale“ kirchliche Licht. Wir sind nun angewiesen auf die Seitenlichter. Lind wenn das im Falle unserer Frauenkirche uns nicht eigentlich als etwas Unangenehmes zum Bewußtsein kommt, so hängt das damit zusammen, daß die Fenster, die sich in den umlaufenden Kapellenwänden auftun, eben sehr hoch sind - so hoch wie der Gewölbeanfang, also in der ganzen Kirchenhöhe emporgeführt sind. So verliert hier das Seitenlicht etwas von seinem „profanen“ Charakter deswegen, weil die ringsum von den nahen Häusern eng umbaute Kirche selbstverständlich das Licht nur aus dem obersten Teil der Fenster hereinfallen läßt, so daß die untern Partien — die übrigens ohnedies zumeist in den dunkelsten Farbtönen gehalten sind — als lichtspendend nicht funktionieren können. Eine weitere Eigentümlichkeit der Frauenkirche, und jedenfalls von Anfang an angeordnet, ist die, daß die Pfeiler bei ihrer engen Stellung (10 Joche mit 22 Pfeilern auf eine innere Länge von 74 m) nirgends einen vollkommenen Ueberblick über den Raum gestatten. Darum muß man, wenn man sagt, die Kirche ist eine „kahle“, hinzufügen: ihr Reichtum liegt darin, daß die Phantasie überall noch etwas zu suchen hat; und wenn man sagt, die Kirche ist „nüchtern“, so ist gleich beizufügen, daß das Geheimnis darin liegt, daß nirgends der letzte Grund, die letzte Silhouette sich dem Blick erschließt. Bei einer monumentalen, spätgotischen Kirche ist nämlich die Absicht nicht gestellt auf die Behandlung der einzelnen Formen: der Beiz liegt vielmehr im „Malerischen“, im Unübersichtlichen und Unbegrenzten. Darin also unterscheidet sich unsere spätgotische von dem bald folgenden Kenaissancebau der MichaelsJcirche, daß es trotz der riesigen Raumab Wirkungen und trotz der Gleichartigkeit der 3 Schiffe, die beidemale etwas Saalartiges ergeben könnten, doch nicht eigentlich abgesehen ist auf die Wirkung des Gesamtvolumens des geschlossenen Baumes, sondern auf das Schauspiel, das aufgeführt wird durch die Dinge, die im Baume drinn stehen — das, was geschieht im Raume, ist immer noch wichtiger als der Baum selber. Firn den Renaissancegeschmack wäre die Frauenkirche „verstellt“ durch einen Wald von Pfeilern — und es war daher in der Tat eine neue Epoche, als dann mit der Michaelskirche jene Form italienischer Raumgestaltung in Deutschland einzog, die unter Beibehaltung der großen Abmessungen ein Stück Baum aus einem Gusse darstellte.

Im einzelnen ist über Grundriß und Aufbau zu bemerken: Langhaus sehr langgestreckt, ohne Querschiff; dagegen Chorumgang, der als Fortsetzung der Seitenschiffe um das erhöhte Presbyterium herumgelegt ist. Aeußerer Chorabschluß in 5 Seiten des Achtecks, innere Umgangsmauer jedoch (im Gegensatz zum Abschluß der äußern :Mauer) ohne regulären polygonalen Abschluß: hier letztes Pfeilerpaar, wie schon bei St. Jakob in Straubing, einfach durch Engerstellung einander genähert. „Ursache hiervon die schwierige Lösung des Wölbungsproblems im fünfteiligen Chorabschluß: denn der aus den Seitenschiffen erwachsende Umgang um den Chor ist als solcher nicht auch im Gewölbe durchgeführt; vielmehi- setzt sich das Mittelschiffgewölbe bis an die beiden mittleren Streben des Chorabschlusses fort, und zwar, weil das letzte Pfeilerpaar etwas enger gestellt ist, in 2 Trapezen sich verjüngend; der beiderseits übrigbleibende Gewölberaum aber stellt sich in je einem unregelmäßigen Viereck und in einem Dreieck dar, welchen besondere und gleichfalls unregelmäßige Netzformen geschaffen werden mußten“ [Bb). Zwischen den letzten 8 östlichen Pfeilern Einbau des über eine Krypta erhöhten Chores. Uebermauerung (Einziehung) der Strebepfeiler zur Gewinnung eines Kapellenkranzes für die zahlreichen, ursprünglich aus der alten Frauenkirche transferierten Seitenaltäre (also unter Umgehung eines eigenen Anbaues von niedrigen Abseiten eigens für die Seitenkapellen wie in Landshut- St. Martin). „Damit erlangte das prächtige Gewölbenetz eine an eine fiinfschiffige Anlage gemahnende Breite, und es ist damit jene unangenehme Schmalschultrigkeit vermieden, die besonders den hochemporgefiihrteu gotischen Kirchen sonst eigen ist; dieser Vorteil wird jedoch durch den Nachteil aufgewögen, daß nun die Kapellen selbst über den Altären abschlußlos zu unverminderter Höhe sich erstrecken (Hinaufführung der Kapellen bis zum Gewölbe der Seitenschiffe!) und die Fenster sich gleichfalls in einer innen wie außen unerquicklichen Weise in die Länge ziehen“ |1. c.]. Pfeiler achteckig, schlicht und ohne Kapitelle, unter sich in der Kämpferhöhe des Hauptschiffes durch Scheidebögen auf Kragsteinen verbunden ; an der Vorderseite der Pfeiler, den Seitenschiffen zu, eckige Dienste und kleine Profilkapitelle. Scheidebögen 3fachabgestuft; in ihrer unterste] 1 Stufe auf Kragsteinen ruhend; die beiden andern Stufen aus den Pfeilern in einer Höhe von 34,5 m herauswachsend — „eine empfindungslose Ueberführung des Bogens in die Stütze, die in bayerischen Hallenkirchen nicht selten ist“ [W]. An den Strebepfeilern vorgelegte Dienste von der Grundform des halben Achtecks mit kleinen Profükapitellen; Strebepfeiler selber an ihrem Vorderende in der Kämpferhöhe der Scheidebögen des Mittelschiffes durch profilierte, auf Kragsteinen ruhende Bögen verbunden. Am Gewölbe der 3 Mittelschiffe eine gut geteilte Netzfiguration, über den Seitenkapellen spitze, mit netzartigen Rippen besetzte Quertonnen. Gurtbogen in der Längsrichtung deutlich markiert, in der Querrichtung dagegen nicht stärker betont als die übrigen Rippen des Netzgewölbes: daher günstig für die einheitliche Wirkung des Gewölbes.

Ausstattung.

Im Chor: Hochaltar von 1861, nach einem Entwurf M. Bergers in prächtigen gotischen Formen ausgeführt von Anselm Sickinger, im Schreine kunstvolles Schnitzwerk „Krönung Mariä“ von Jos.Kndblm überlebensgroßen Figuren, im gotisierenden Stil derN azarener durchaus idealistisch; Flügelgemälde (Innenseite: Darstellungen aus dem Leben Mariä, Außenseite: 4 große Passionsbildor) von Moritz Schwind, die — weil dem Künstler kirchliche Kunst weniger lag — mit Ausnahme der „Erziehung Mariens“ die sonst so herzliche Gemütlichkeit des Künstlers vermissen lassen. Erzbischöflicher Thron mit reichem Baldachin aus Eichenholz nach Bergers Entwurf von Joh. Wirth. Kredenztisch und die beiden Kronleuchter von Prof. Ludwig Foltz, dem Nachfolger Bergers in der Leitung der Restauration seit 1863. Sedilien (nur bei den Pontifikalämtern gebraucht) noch aus 1823, der Zeit der Erhebung zur bischöflichen Domkirche, von Anton Schwanthaler (dem ältcrn). Am Chorabschluß 2 Seitenaltäre: nördlich Altar des hl. Korbinian und Maximilian (den Glaubensboten Bayerns) mit deren Statuen von Zumbusch und Flügelgemälden von Max von Menz\ südlich Altar der 2 Apostelfürsten Petrus und Paulus; Altar und Statuen von Joh. Petz. Flügelgemälde von Heinr. v. Pechmann. Chorgestühl, 1493 für die hierher berufenen Kanoniker errichtet in der im 15. Jahrh. in Süddeutschland wiederholt auftretenden Art, wovon als hervorragendstes Werk jenes des Meisters Syrlin im Ulmer Münster bekannt ist, und der selbst kleinere Kirchen folgten und wenigstens für die Patronatsherrn ein ansehnliches Gestühl erhielten; vielleicht ein Werk des Erasmus Grosser (Aller Bat- haussaal), jedenfalls eines der besten Werke aus der Glanzzeit der Münchner Schule. Von den alten Teilen des im 17. und 18. Jahrh. mehrfach umgeänderten Gestühls sind noch vorhanden 28 geschnitzte Halbfiguren von Aposteln, Propheten und Kirchenvätern, darüber, dem Chor zu, kleine Heiligengestalten in Ganzfigur, und über diesen wieder 15 kleinere Figür- chen sowie 18 weitere Figuren den Seitenschiffen zu an der Rückwand; außerdem an den Rückseiten der Wände südlich 8 hl. Päpste und nördlich 8 hl. Bischöfe in flachreliefierten Ganzfiguren. (Die kleinen Figuren an den durchbrochenen Chorschranken zwischen Gestühl und Hochaltar sind gleich den Schranken selbst modern aus der Restaurationszeit von 1860.) Das Beste sind die Halbfiguren, während bei den kleinern (als mehr Nebensächlichem) mehrfach Werkstättenarbeit von Gesellen vorliegt. „In der heiligen Männer lange Reihe Abwechslung hineinzubringen war äußerst schwierig; manche Motive kehren natürlich öfter wieder, so das Deuten der Prediger mit der Rechten oder das Halten des Buches in der hinken: aller gerade da bewundern wir, daß der Künstler doch nicht einfach wiederholt, sondern dasselbe Motiv stets anders durchführt. Wieviel Leben liegt trotz des engen Rahmens, der hier gezogen war, schon in den Bewegungen dieser Männer! Wie mannigfach sind die gewaltigen Motive! Hier setzt ein Bischof gerade seine Brille auf, während er in lebhafter Rede aufsieht. Gut bewegt sind vor allem auch die trefflich verstandenen, oft fein durchgeführten Hände. Diese Mannigfaltigkeit gewinnt erhöhtes Interesse in den Köpfen; schon äußerliche Dinge sind hier bezeichnend, wie der Künstler, ganz nach Art Grassers, Freude an dem buntesten Wechsel der Kopfbedeckung hat, wozu allerdings die Mode des 15. Jahrh. wie keine andere reizen konnte: wir treffen da Hüte aller möglichen Formen, Mützen, Kappen, turbanartig gewundene Kopftücher; sehr verschieden behandelt sind die Haare, was schon auf feine stoffliche Beobachtung und das Erfassen des Individuellen hinweist : bald sind sie leicht geringelt, bald hart gesträhnt, dann erscheinen sie wieder leicht gewellt oder mehr zottig ausgeführt. Das Bedeutendste aber an diesen Köpfen ist ihr inneres Leben, sind die Charaktere: wir haben voll ausgebildete Persönlichkeiten wie im träumerischen Thomas, in Philippus den (lüstern, ergreifenden Prediger mit dem Kreuze, in dem geistreichen, fein das Wort wählenden Sophonias, im leidenschaftlich erregten Arnos; — und doch geht andrerseits ein einheitlicher Grundton durch die ganze Versammlung: aus hartem, sprödem Holz geschnitzt, sind sie hagere Gestalten mit nervigen Händen, meist lang herabhängenden Haaren und großen Bärten; die Backenknochen treten stark hervor, die Wangen sind eingefallen, die Augen liegen in der Regel tief, die Züge sind scharf geschnitten und Falten und Furchen ins Gesicht eingegraben; verhaltene Leidenschaft arbeitet in diesen Männern; manchmal, wie bei Ämos, bricht sie auch heftig hervor; sie hat das Ebenmaß der Züge zerstört, aber sie kündet vom tiefen, innern Leben dieser ernsten, düstern, erschütternden Prediger [RM]“. — An der Rückseite des Hochaltars der neue Eingang zur Fürstengruft, bezeichnet durch eine Gedenkplatte im Fußboden; dort- selbst auch 3 bemalte Steinreliefs um 1500: Christus am Oelberg, Vesperbild, Kreuzabnahme. An den beiden Pfeilern rechts und links der rückwärtigen Stiege der Gedenkstein zur Errichtung des Konkordates, der 8 Bistümer Bayerns und Erhebung der Frauenkirche zur „Metropolitankirche“, andrerseits der Gedenkstein zur Anwesenheit des Papstes Pius VI. in München 1782.

Außerdem 21 Seitenkapellen mit ebenso vielen Seitenaltären aus 1860 (Beschreibung beginnend mit der mittleren Kapelle der Ostseite, fortschreitend auf der Südseite [Epistelseite] gegen Westen und zurückkehrend vom Westen her auf der Nordseite):

1. Altöttinger-Kapelle (auch „Priesterbruderschafts“-Kapelle, weil deren Altar von der Priesterbruderschaft an der Frauenkirche gestiftet wurde). Altar nach seiner Herkunft aus Memmingen genannt der Memminger-Altar, bezeichnet „Claus Strigel de Memmingen f. 1500“; aus diesem Jahr und vom gleichen Meister auch die Skulpturen, das Gemälde des hl. Achatius und die Gemälde der Flügel (Teile der letzteren über dem Eingang zur alten Sakristei und am Altar der Auferstehungskapelle); Altarbau selbst größtenteils modem. An den Flügeln außen je 4 gemalte, voneinander getrennt stehende Heiligengestalten: links St. Anna selbdritt, Agnes mit dem Lamm. Juliana mit Kreuzstab, Apollonia mit Zange und Zahn; rechts Margaretha mit dem Drachen, Magdalena mit der Salbbüchse, Antonius der Einsiedler und Bischof Nikolaus: innen in den Flügeln je 2 Apostel in Ganzfigur und Hochrelief: St. Thomas mit der Lanze, Petrus mit den Schlüsseln, Bartholomäus mit dem Messer, Jakobus mit dem Pilgerstab. Im Oberaufsatz eine Kopie der Altöttinger Mutter Gottes (daher der andere Name der Kapelle), St. Franz Xaver und Johann Nepomuk 18. Jahrh.; im Mittelschrein 5 stehende Holzfiguren: in der Mitte St. Blasius mit Kerzen, ausdrucksvoll, streng und herb, die beste der Figuren; ferner die beiden Leviten St. Laurentius und Stephanus und die beiden Johannes der Evangelist und der Täufer. In der Predella Christus und die 12 Apostel, Brustbilder im Hochrelief, tüchtige, scharf charakterisierende Arbeiten, nur in der Gewandbehandlung im Charakter des 15. Jahrh. noch ziemlich eckig. Links vom Altar St. Anna selbdritt, Oelgemälde auf Goldgrund; treffliches Bild der oberdeutschen Schule von großer Freiheit des Vortrags und großem koloristischem Reiz; rechts vom Altar ein alter Altarflügel mit der Anbetung der hl. 3 Könige; Stall in einer antiken, etwas barock aufgefaßten Ruine mit Ausblick auf die Landschaft; Münchner Schule 10. Jahrh.; an den Seitenwänden 2 Oelgemälde von AHk. Pfleger um 1680: Christus in langem Mantel und St. Joseph mit der Lilie. Rechts in der Ecke Marmorreliquiar gestiftet von Freiherrn H. von Uberkamp S. J. Im Fenster alte Glasgemälde mit biblischen Szenen.

2. Tabernakel-Kapelle mit dem Corpus Christi-Altar, von M. Berger und J. Knabl 1863, gestiftet von Erzbischof Gregor v.Scherr; über den Tabernakel Abendmahlgruppe von J. Petz. Als Altar-Anti- pendium das in Silber getriebene hochrelifierteLiegebild des hl. Arsatius, Bischof von Mailand, dessen Reliquien 1493 die Kanoniker von Ilmmünster hierher brachten (1846 aber wieder dorthin zurückgegeben wurden); ein interessantes Werk um 1500; am Kleidsaum die Widmung des Stifters Herzog Albrecht V.: „Divi Arsatii, quam me imaginem cernis. suas indicantem inesse Reliquias, illustris Albertus Bavariae dux sua in me pietate suoque sumptu fecit, currente tum salutis anno 1496, erectionis autem dicti cura Ducis hujusce collegii et harum translationis tarn Reliquiarum Canonicorumque secundo“ [AM|. Am Täfelwerk der Kapelle Flachreliefs aus dem Leben Jesu und Mariens, vom ehemaligen Chorgestühl des Ign. Günther 1773. Sehr bemerkenswert, namentlich durch die mächtige Totalwirkung, ist das hiesige, nach dem Stifter benannte „ S chart'- zant“sehe Fenster mit 3 Hauptdarstellungen: Verkündigung — Geburt und Anbetung Christi — Mariä Reinigung; die reiche gotische Umrahmung gehörte zu den wichtigsten Vorbildern für die Münchner Glasmalerei der Ainmillerschen Schule. — Der Kapelle gegenüber Grabstein des Hofrates M. Chr. von Mayr 1725; daneben die Gedenktafel zur Anwesenheit Papst Pius VI. in der Frauenkirche 1782; dortselbst auch das Grabmal des Kardinals und Erzbischofs Karl August Grafen von Reisach 1860.

3. Herz Jesu-Kapelle. Herz Jesu-Altar von J. Petz 1863 mit Herz Jesu-Bild von Ant. Heß; von letzterem auch die von R. v. Oberkamp gestifteten Bilder „Margaretha Maria Alacoque“ und „St. Petrus Claver“; dazwischen Oelgemälde „St. Theresia“, ein spanisches Werk, vielleicht Kopie des späten 16. Jahrh. Fenster: in der obern Hälfte ein Teil des sogen. „Herzogenfensters“, wahrscheinlich von Egid Trautenwolf um 1486, darstellend „Maria umgeben von Heiligen“, darunter die Stifter Herzog Ernst, der Starkmütige, Wilhelm III., Albrecht III. und Albrecht IV.; daran angereiht ein Stück aus dem benachbarten Scharfzant- Fenster: „der Auferstandene“ umgeben von Heiligen, den Stiftern und deren Wappen (Stupf und Scharfzant); unten modernes Glasgemälde „St. Urban“ von Heinr. Burmeister. Gegenüber am Pfeiler Grabdenkmal des Erzbischofs Antonius von Steichele 1889, entworfen von Paul Säger, ausgeführt von Anton Heß.

4. Johann Nepomuk-Kapelle. Altar von Wilhelm Niessen. Im goldenen Kästchen auf der Altarstaffel Reliquien des hl. Johannes. Unterm Fenster 3 Holzreliefs: Verkündigung Mariä, Mariä Heimsuchung, Hl. 3 Könige; manirierte Arbeiten des späten 16. Jahrh. Grabdenkmal Gabriel Riedlers 1581, dessen Familie hier ehedem Gruft und Stiftung hatte. Gegenüber an der Chorrückwand Epitaph für Erzbischof Antonius von Ihoma, von H. Wadere aus rotem Marmor in streng architektonischer Zusammenfassung. Daneben Epitaph für Erzbischof Frauz Joseph von Stein 1909, früher Bischof in Würzburg, von Prof. Gg. Busch, gegossen von Rupp; Tafelkanten holilkehlenartig abgeschrägt; in den so gebildeten Nischen die hl. Bischöfe Korbinian von Freising und Kilian von Würzburg mit den Diözesanwappen: das Ganze gestützt von Rebengerank (Franken als Heimat des Bischofs); nach oben zu Lorbeerzweige und Dornengestrüpp (Symbol für die Ehren und Würden des hohen Berufes). — 5. Arco-Kapelle. Steinaltar nebst Wandung und Betstuhl 1877 gestiftet von den gräflichen Familien Arco-Zinneberg, -Valley und -Stepperg, Altarwerk aus rotem Sandstein mit weißen Marmorfiguren von W. Messen 1887. Im Fenster Teile eines 1473 von der Priesterbruderschaft gestifteten Fensters. —

6. Keindl-Kapelle; Altar 1864 von dg. Schneider; die darin befindliche Gruppe „Mariä Vermählung“ geschnitzt von Kaspar Zumbusch. Oelgemälde aus Schleißheim „Katharina weist den Freier ab“; hinter ihr der Freier und ihr Vater, mit dem Stocke drohend, vor ihr der Kaiser mit Gefolge; interessantes oberdeutsches Gruppenbild um 1500. Am Strebepfeiler Denkmale für den berühmten Historiker Andreas Felix vonOefele 1780, und für den kurfürstl. Hofrat und Gelehrten (Erfinder der Logarithmentafel) Hans Georg Hörwarth von Hohenburg 1622; im Relief zielt der Tod auf den Verstorbenen, der vor dem Kreuze kniet, lieber den Treppeneingang zur Empore Hochrelief „Tod Mariens“, barocke Arbeit Anfang 17. Jahrh.; darüber Tafelgemälde aus Schleißheim, Anfang 16. Jahrh. „Der Tod des hl. Apostels Jakobus“: in einer Halle vor einem Götzenbild die Leiche des Heiligen, dahinter Ausblick in die Landschaft, in der die Leiche des Heiligen auf einem Ochsenwagen geführt wird. Auch in diesem Fenster Reste aus dem Priesterbrudersehaftäenster; links oben das Ligsalzwappen. — Neben dieser Kapelle das „Brautportal“ mit Empore, auch „Donatustor“, genannt nach dem Brustbild des Heiligen an der Türaußenseite. Ueber dem Tor innen 2 Holzfiguren, St. Petrus und Paulus aus der alten Kirche, Mitte 15. Jahrh.; dazwischen sitzende Holzfigur „Maria mit dem Kinde“ um 1850, Entwurf von Konrad Eberhard, geschnitzt von U. Entres. Darüber runde gemalte Totenschilde mit dem Ligsalzwappen.

7. Geburt Christi-Kapelle. Altar von dg. Schneider 1863; Altarbild „Geburt Christi“ von Max Huber. An der Wand 2 Tafelgemälde auf Goldgrund „Christus am Oelberg“ und „Verrat des Judas“ (wobei Christus dem Malchus das Ohr anheilt), charakteristische bayerische Arbeiten um 1500. Dazwischen Kalksteinepitaph mit Relief des Gekreuzigten, ohne Inschrift (vielleicht für Kanonikus Karl debhard 1651 bestimmt). Dem Altar gegenüber Tafelgemälde auf Goldgrund: „Kreuzabnahme“, wertvolle, koloristisch bedeutende süddeutsche Arbeit um 1520. Im Fenster Glas- gemäldc aus der alten Kirche „Krönung Christi“ 1395 mit den Stiftern Pütrich, Astaller und Ligsalz.

8. St. Georgs-Kapelle. Altar 1862 von dg. Schneiden und Herd. Freckle; Altarbild „St. Georg“ von Ulr. Halbreiter. Im Boden Ligsalzgrabstein 1360. An der Wand 2 Sehleiß- heimer Tafelgemäldc: „St. Laurentius mit seinem väterlichen Freund Papst Sixtus“ und Bischof „St. Wunibald“. In deren Mitte treffliches Bronzerelif 1596 von Hubert derard gegossen für das früher hier befindliche Epitaph des Thomas Merman, Leibmedikus Herzogs Wilhelm V. 1612; darunter eine zum Grabmal des Benno Ligsalz 1712 gehörige Inschrift, dessen Familie hier Gruft und Stiftung hatte. Ueber dem Beichtstuhl Barthwappen und Toten Schild des Andreas Ligsalz 1564. Im Fenster Ligsalzwappen und altes Glasgemälde „Anbetung der hl. 3 Könige“..

9. Englische Grufs-Kapelle mit dem Altar der Bäckerinnung 1865 von A. Sickinger, mit der Schnitzgruppe der „Emausjünger“ in der Predella und „Maria mit dem Kind“ im Schrein. Geber dem Beichtstuhl Tafelgemälde auf Goldgrund „Kreuzigung Christi“ aus der alten Kirche um 1460, vielleicht fränkisch; Komposition sehr gedrängt: eine Menge Berittener in Rüstung oder orientalischem Kostüm, einer von ihnen stößt mit Hilfe eines Fußknechtes dem Heiland die Lanze in die Seite, im Vordergrund (in kleinerm Maßstab) Maria mit den Frauen, rechts 4 um Christi Kleid streitende Soldaten; vielfach ist mit dem Pinsel gezeichnet, wie überhaupt die Konturen stark betont sind. An der Wand 3 Schleiß- heimer Tafelbilder: „Grablegung“ und „Kreuzigung“, oberdeutsch, Anfang 16. Jahrh.; dazwischen „Christus am Oelberg“ mit landschaftlichem, bis ins einzelne liebevoll ausgeführten Hintergrund. Unten Grabstein der Herrn von Mandl. Im Fenster „St. Florian“; rechts oben das Wappen des Bischofs Tulpek 1473. Unterm Gewölbe der rote Hut des Kardinals Kiesel, eines Wiener Bäckersohns und spätem Fürstbischofs von Wien, der ihn 1607 auf seiner Pilgerfahrt nach Altötting und zum hl. Benno in München hierher schenkte und (nach römischer Sitte) hier auf - hängen ließ.—

10. Maffei-Kapelle. Altar und Figur des hl. Bartholomäus von J. Knabl 1863 als Stiftung des Reichsrats J. A. vonMaffei; dessen goldner Wappenschild über dem Veronikabild (Tafelgemälde 16. Jahrh.). 2 Schleißheimer Tafelgemälde auf goldgemustertem Grund: St. Quirinus und Barbara, aus dem Kloster Wengen bei Ulm, treffliche schwäbische Arbeiten Anfang 16. Jahrh. Dazwischen Epitaph des Franz Karl vonOw 1726. Im Fenster eine „Mariä Heimsuchung“ und ein Martyrium des hl. Vitus“ mit den Stiftern Astaller, Ligsalz und Pütrich. — Neben dieser Kapelle das Arsatiustur mit Empore. Ueber ihm (zwischen 2 Ligsaiz- totenschildern von 1587 und 1610) Holzgruppe „Anna Selbdritt“ Ende 15. Jahrh.; rechts vom Portal die gekrönte Fürstin Mechtildis mit Szepter, den Mantel zusammenraffend, links die gekrönte hl. Lucia, eine Kerze haltend, tüchtige, lebensgroße, steinfarbig bemalte Holzfiguren aus der Wende zum 16. Jahrh.; „die Köpfe der Jungfrauen haben noch den zarten Reiz der Spätgotik und manche Faltenmotive deren großen Zug; das reiche, nieht immer ganz bewältigte Detail namentlich des weiten Mantels entspricht dem spätgotischen Streben, scharf ins einzelne zu gehen, deutet aber schon auf die reich gebauschten Falten der folgenden Periode; noch mehr ist dies der Fall bei der ebenfalls lebensgroßen Maria Magdalena, ihnen gegenüber an einem Pfeiler: an der vorzüglichen Figur mit ihrem fein empfundenen Kopf, aus den letzten Jahren des 15. Jahrh , fällt beim Gewände neben einzelnen echt gotischen zügigen Motiven (z. B. dem linken Mantelrand) ein starkes Aufbauschen und Wehen des Mantels auf, das zu Beginn des 16. Jahrh. mehr und mehr üblich wird; nur sind hier die Details der Falten, die dann weich und rund werden, noch knitterig, scharf und eckig“ [RM].

11. Ecee homo-Kapelle. Altar von J. Wirth 1868. Auf dem Altar überlebensgroße Ecce homo-Steinfigur um 1400; in der Predella bemalte Terracotta-Pietä um 1400. Dem Altar gegenüber Ecee homo-Gemälde, gute Arbeit des Ulrich Loth 18. Jahrh. Unten Steintafel (früher in Bennobogen) mit den Wappen von 16 hochadeligen Häusern. Grabmal des geistlichen Dichters Hofrates Franz von Kohlbrenner 1783. Im Fenster unten alte Darstellungen aus der Bibel; obere Hälfte neu, entworfen von L. Foltz Der Kapelle gegenüber, rechts vom Eingang in die Turmkapelle, an der Wand Tafelgemälde der Taufe Christi; sehr sorgfälig behandelte Vegetation, Anfang 16. Jahrh. Zwischen dieser und der folgenden Kapelle 2 Rotmarmorgrabplatten: 1. Kitter Wilhelm Lew 1693 (aus der alten Franziskanerkirehe mit dem Relief des Verstorbenen in voller Rüstung); 2. Hofrat Karl Kheckh 1592 mit Kreuzigungsrelief, darunter die Sippe des Verstorbenen; tüchtige Arbeit.

12. Sendlinger-Kapelle mit Magdalenenaltar von Oberbaurat von Beischlag und A. Sickinger. An der Nordwand Grabmonumente:

- Bronzeepitaph des kurfürstl. Hoferzgießers Martin Frey aus Kempten 1603 (wahrscheinlich von Hans Krümper);

- Grabstein des Erbauers der Kirche, hier genannt „Meister Jörg von Halspach“ (bekannt als Jörg Ganghofer) und seine Frau Margaretha; Inschrift: „Ao Dom 1488 jar an mantag nach sanct michels tag starb maister jörg von Haispach maurer dis gotzhauss vnser lieben frawen, der mit der hilff gotz vnd seiner haut den ersten den mittln vnd den lösten stain hat volfuert an disem pau. der lait hie pegraben vnd Margret sein eelichc hausfrav. den got genadig sei“; unten Schild mit seinem Meisterzeichen.

- Bronzeepitaph von Hans Krümper 1600 für Dr. Jakob Burkhard mit vierteiligem Relief der Kreuzabnahme (liebreizende Englein bedienen den Leichnam) und des Verstorbenen.

- Bronzeplatte für Joh. Christoph Thanner von Thann 1665. 5. Brouzeepithaph in Kartuschenumrahmung des Gg. Lautherius 1602.

Neben dem Baumeister Jörg- Grabmal die Brustbilder des Zimmermeisters Heinrich (oder Heimeram) und des Baumeisters Jörg, beide Tafelgemälde in Oel: vielleicht stark übermalte Originale, wahrscheinlicher jedoch Kopien des 18. Jahrh. nach den früheren Originalen.

Unterm Fenster Relief der hl. Dreikönige, 2. Hälfte 16. Jahrh. Am Bogen zum großen Westportal Grabstein des Kanonikus Abraham Ridler 1580. Darüber ein Bild J. Sandrarts um 1670 „Johannes der Täufer und die hl. Cäcilia, im Hintergrund Münchens Marienplatz“; gegenüber St. Rupert von Andr. Wolf um 1700; darunter Kotmarmorgrabstein des Kanonikus Alex. Andorfer 1611 mit seinem Bild in einer Pilasternische; tüchtige Arbeit.

Hanptportal des Domes: das „Lieblfrauentor“; darüber Totenschilde der Patrizier Ligsalz, Gießer und Riedler. — In der Halle jenseits des Hauptportals an der Wand Grabmal des ersten Erzbischofs von München- Freising, Lothar Anselm Freiherrn von Gebsattel 1846, von Ludwig Schwanthaler 1848. Gegenüber Missionskreuz der Jesuitenmission 1866. Im Bogen zur Kapelle Rotmarmorgrabstein des ersten Propstes der Frauenkirche Dr. Joh. Neuhauser 1516, „im Stil und im bescheidenen Ornament noch spätgotisch, und dadurch allerdings altertümlich und hinter der Entwicklung seiner Zeit zurückgeblieben; statt des sonst üblichen Porträts des Verstorbenen ein Relief mit einem Skelett, durch das sich eine Schlange windet und neben dem Kröten und allerlei Ungetier sitzen (wie dies auch sonst im 15. und 16. Jahrh. in Südbayern mehrfach zu finden): über dem Skelett eine umfangreiche Inschrift, unter ihm ein Jüngling mit Spruchband und ein Wappen [RM].

Ferner Grabmale für die Kanoniker Eisenreich 1584 und Wagenrieder 1567. Darüber eine von Hans Mielich 1554 für den berühmten bayerischen Kanzler Dr. Leonhard von Eck gefertigte Kopie des „Jüngsten Gerichtes“ von Michelangelo (Eck ist unterhalb mit seiner Frau kniend dargestellt).

13. Tulpek- Kapelle mit Mariahilf-Altar von J. Wirth 1863. Im Schrein das von Bischof Tulpek, dem einstigen Pfarrer an der Frauenkirche, 1475 gestiftete Mariahilfbild, eine bemalte Holzfigur: Maria hält das Kind auf ihrem linken Schoß, neben ihr kniet der Stifter, hinter ihr breiten 2 Engel den Vorhang aus; „ein tüchtiges und für die Zeit charakteristisches Werk: unbefangen und freundlich sieht das frische anmutig bewegte Kind, das seine Beinchen auseinanderschlägt, zum Beschauer herab und segnet ihn; seine vollen, weichen Formen sind gut verstanden; die Falten des Gewandes und besonders des Mantels der Maria sind von einfachem Zug — an den schlichten Stil der 1. Hälfte und Mitte des Jahrhunderts erinnernd, der das Detail noch wenig beachtet, das bei diesem Mantel nur unter dem rechten Arm in kleinern, meist scharfen Brüchen bestimmter betont wird; die weich über die Schulter fließenden Haare sind noch schematisch und ohne Empfindung; der Kopf mit den gesenkten, nur wenig geöffneten Augen kommt wegen der geringen Durchbildung über einen allgemeinen liebenswürdigen Ausdruck nicht hinaus [RM 413], Zu beiden Seiten St. Elisabeth als Gräfin mit Kanne und Brotkorb und Agnes mit dem Lamm, treffliche Arbeiten um 1500. In der Predella Oelgemälde auf Holz „Grablegung Christi“, links ein Kanonikus als Stifter; Münchner Schule um 1580. Oben in einer Nische Holzfigur St. Friedrich, gute Arbeit 18. Jahrh. Neben dem Altar Tulpeks Grabstein 1476, interessant wegen seines sorgfältig und gewandt ausgeführten Reliefbildnisses des Verstorbenen: „der Grund der Platte wie auch das Kissen, auf dem das Haupt ruht, sind durch gotische Ranken und Blumen schön gemustert, die Leinwandstickerei der in feinen Falten auf den Boden fallenden Albe sind (in der üblichen Miniaturtechnik) sorg- fältigst wiedergegeben und sehr fein sind die auf den Rand des Mantels gestickten Heiligen ausgeführt ebenso wie die Verkündigung auf der Mitra und die Goldschmiedearbeit (das Kruzifix auf der Brust, die eleganten Mantelschließen und der schöne, spätgotische Bischofsstab); feine Beobachtung und gewandte Ausführung zeigt das Tulbekrelief aber keineswegs nur in Aeußerlichkeiten, sondern diese entfalten an ihm auch in der Charakteristik ihre ganze Bedeutung und zwar beim Kopf, dessen hagere Wangen, tiefgefurchten, ernsten und bedeutenden Züge ein treues Bild des ehrwürdigen Kirchenfürsten aus den letzten Jahren seines Lebens geben“ [KB]. In der Mitte der Taufstein.

In der Ecke die sogen, „kunstreiche Uhr“ aus dem 16. Jahrh.; 2 Löwen schlugen die Stunden und Viertel; bei jedem Stundenschlag wollte Gottvater das Strafschwert über die sündige Welt zücken, aber Jesus und Maria streckten ihm gnadeflehend die Hände entgegen, und das Schwert sank wieder in die Scheide; zugleich bewegten sich oben in einem Türmchen Figuren, öffneten den Mund und bewegten die Hände, als predigten sie Buße nach allen 4 Weltgegenden ; auch eilte dann, als warnendes Beispiel menschlicher Schwäche, St. Petrus vom Feuer des Vorhofes, wo er den Herrn verleugnet hatte, während über ihm der Hahn krähte und mit den Flügeln schlug, auf der andern Seite aber der Herr vom Verhör bei Kaiphas kam und den Verleugner liebevoll anblickte.

Unterm Fenster altes Relief „Tod Mariens“. — Am Pfeiler zwischen dieser und der nächsten Kapelle unterm Wappen des ehemaligen Kollegialstiftes Terracotta-Relief „Christus am Oelberg“ um 1500; darunter feingearbeitete Grabplatte für den Mailänder J. P. Bianchi 1615 mit Relief der „Krönung Maria“; gegenüber Grabmal des Kanonikus P. Pronner 1678 mit dessen Relief in Pilasternische. Am selben Pfeiler im Schiff Gemälde „Christus unter den Aposteln“; darüber Ligsalztotenschild 1608.

14. Appollonia-Kapelle mit dem Andreas-Altar von 1513, dem einzigen Altar der Kirche aus dem 16. Jahrh., von dem noch erhebliche Beste vorhanden sind (aus der Nikolauskirche am Haberfeld, die 1582 dem Neubau der Michelskirche wich); im Schrein recht geschickt ausgeführte Statuen St. Basso (oder Herzog Sigismund im III. Orden-Skapulier [FS 38], der den Altar stiftete? [KB]) und Onuphrius; ersterer im Harnisch mit Barett und Lanze, das Skapulier umgehängt, letzterer gekrönt, im härenen Gewand mit Mantel und Stab; in deren Mitte St. Andreas, modern. Im modernen gotischen Aufsatz Holzfigur St. Katharina mit Schwert und Palme. Auf den Standflügeln Reliefs von St. Rasso (Sigismund) und Onuphrius. Auf den kleeblattförmig abgeschlossenen beweglichen Flügeln 4 Tafelgemälde aus der Andreaslegende; rechts: an reich besetzter Tafel ein Bischof und eine Frau; ein Jüngling öffnet dem Heiligen die Tür; darunter: Andreas wird im Beisein eines Fürsten mit Gefolge mit einem Stock geschlagen; links: Andreas, vor dem Betpult kniend, wird von einem Häscher ergriffen, seitlich ein Fürst im Hermelinmantel mit Gefolge; d at unter Kreuzigung des Apostels. An den Flügelaußenseiten 4 Passionsreliefs (Oelberg, Gefangennehmung, Dornenkrönung, Kreuztragung). Die Reliefs des derben charakteristischen Onuphrius und besonders Bassos „sind für die Zeit bezeichnend namentlich auch im kleinlichen Gewand; bezeichnend ist aber auch, daß ein eigentlicher Fortschritt gegenüber dem 15. Jahrh. nirgends erzielt wird, daß nur alte Geleise weiter ausgetreten werden, daß gerade das Beste eng mit der ältern Kunst zusammenhängt, ihr gegenüber aber nicht fortschreitet wie etwa die beiden Genrefiguren links im Hintergrund der Geißelung oder die edle Auffassung Christi bei der Kreuztragung“ [RM], An der Predella schönesTafelgemälde der „Verkündigung“. An der Wand große Votivtafel „Mariä Schutzmantel“, 1554 von Kanonikus Nik. Sänftl gestiftet, „Hauptbild der Münchner Schule jener Zeit“, stark übermalt; Maria im blauen Ehrenkleid hält mit beiden Händen den weißen, rotgefütterten Mantel, der auch noch von 2 Engeln emporgehalten wird; links unterm Mantel 12 Vertreter des Klerus, rechts 12 Laien mit einem Kind; zu Häupten Mariens halten 2 Engel die Krone; in den Ecken je eine Gruppe geflügelter Engelsköpfe; das sogen. „Wahrzeichen“ des Bildes (die Frau, die allein mit gesenkten Händen betet) — der Frau, die in Erbangelegenheiten meineidig geschworen habe, soll es die betenden Hände nach abwärts gezwungen haben — ist nicht eine Frau, sondern ein Mann; unten am Rand der Stifter und seine Sippe; der mildschöne Madonnentypus ist für Oberbayern besonders charakteristisch und verkündet schon die hereinbrechende Renaissance. Grabstein des Kanonikus Franz Tichtl 1520 mit dessen Ganzfigur in einer Nische; im bekrönenden Rundgiebel Maria mit dem Kind und 2 Engel mit den Leidenswerkzeugen. Gegenüber Statue des hl. Antonius von J. Knabl. Im Fenster oben Leidenszenen des Herrn, unten der bethlehemitische Kindermord. — Zwischen dieser und der nächsten Kapelle das „St. Sixtusportal“. Darüber Bischof St. Ulrich zwischen 2 kleinern Bischofsstatuen; treffliche Arbeiten Ende 15. Jahrh. Aus der alten Kirche Weihwasserkessel mit Wappen und Jahreszahl 1447.

15. Barthkapelle ausgestattet 1866 von der freiherrlichen Familie Barth auf Harmating. Altar von Foltz, mit dem Altarbild aus dem ältern Altar „HL Dreikönige“ von Ulr. Loth um 1620; halbrund abgeschlossenes Tafelbild; oben schwebende Engel in Flachrelief (modern): links Maria, neben ihr ein Korb Wäsche für das Kind, von rechts her die 3 Könige; bei ihnen ein Hund. In der Predella Brustbilder von 6 Heiligen von Christoph Schwarz. 3 Marmorgrabplatten der Barth: 1. Balthasar Barth 1528, mit Wappen; unterer Teil zu einer Grabschrift für Anton Barth 1763 umgearbeitet; 2. Georg und Margaretha Barth 1566; Oelbergrelief mit den nahenden Häschern; Wappen in wreißem Kalkstein; zwischen den Patronen St. Georg und Margareth die Familienangehörigen; zu Seiten kleine Ahnenwappen; 3. Kanonikus Gabriel Barth 1600; oben Relief des Gekreuzigten, links der Verstorbene knieend, unten Wappen. Im Fenst er 4 alte Glasgemälde (Christi Geburt, Hl. 3 Könige, Darstellung Jesu im Tempel, Tod Mariens in eigenartiger Bandumrahmung; oben Wappen der Patrizier Giesser.

16. Herz Mariakapelle (früher genannt „zur hl. Maria von der Rosen“. Altar 1863 von J. Werth, mit Teilen eines ältern Altars; zu Seiten des Schreins 12 alte Apostelfigürchen vom späten 16. Jahrh. (stark restauriert), ausgezeichnet durch große Milde in den Gesichtszügen, im Schrein Statue „Maria vom Siege“, gleich den übrigen Figuren von L. Blaim. Ueber dem Beichtstuhl Holzrelief „Mariä Himmelfahrt“ vom vorgerücktem 16. Jahrh.; wohl nicht aus Syrlins Werkstätte in Ulm. Votivbild von L. Ittenbach 1876, gestiftet von R. v. Oberkamp S. J. Rotniarmorgrabmal mit Relief eines geharnischten Ritters 16. Jahrh. (ohiie Inschrift), vielleicht aus der Familie Weil- brecht. Im Fenster neues Glasgemälde von Jos. Scherer.

17. Bennokapelle. Altar in Eiche, entworfen von Foltz; Bennostatue und Predella Relief (Kurf. Maximilian verehrt mit der Geistlichkeit und Bürgerschaft Münchens den hl. Stadt- und Landespatron) von Foltz; im Altar das alte, silbergezierte Bennoreliquiar. Grabstein des ersten Stiftsdekans Dr. Balth. Hundertpfund 1520, der beste der Reliefsteine dieser Kirche aus jener Zeit, von der neuen Kunstweise der Renaissance noch gar nicht berührt; ein eleganter spätgotischer Rahmen umschließt das Relief, in dem oben eine anmutige Maria tront, dem Kind eine Birne reichend, unten der lebendig erfaßte betende Dekan kniet: abgesehen von dem besonders im Kopf verunglückten Kind eine sehr tüchtige Arbeit spätgotischen Stils [RM], Davon links interessantes Oelgemälde auf Kupfer der Legende des hl. Benno in 15 Szenen Ende 17. Jahrh. Votivbild der Stadt Braunau, aus Anlaß von Kriegs- und Brandnöten 1747 und 1752. Darüber (in modernem Schrein) als Bennoreliquien dessen Inful, Stab und Meßgewand. Zu beiden Seiten wächserne, bronzierte Knabenfiguren (früher am Bennobogen): die Söhne des Kurf. Maximilian I. aus 2. Ehe: Ferdinand Maria (4 Jahre) und Maximilian Philipp (6 Jahre). Im Fenster neutestamentliche Szenen, darunter eine „Verkündigung“, ursprünglich aus dem merkwürdigen Fenster der Barthkapelle.

18. Kapelle der Schmerzhaften Mutter. Altar von Foltz; im Schrein ältere „Schmerzhafte Mutter“, vielleicht von Tobias Baader. Ueber dem Beichtstuhl das frühere Altarbild „Christus am Kreuz“, stark nachgedunkelt, wahrscheinlich Kopie nach van Dyk. An der Fensterwand 5 Bestandteile des ehemaligen Priesterbundbegräbnisses mit trefflichen Bronzereliefs von hohem künstlerischen Wert aus der Werkstätte Hans Krümpers: 1. Inschrifttafel mit dem Gründungsjahr 1620 ; 2. und 3. Marmortafeln mit aufgesetzten Bronzekartuschen; darauf 2 Priester mit Kelch und Hostie unterm Schutzmantel Mariens und der Dulder Job; 4. Bronzefigur des hl. Apostels Johannes (des Bündnispatrons), 5. Bronzefigur des Propheten Enoch. Im Fenster Martyrium des hl. Sebastian und der hl. Agnes. — ,,St. Bennutor“, das fünfte und letzte Kirchenportal; darüber zwischen Totenschilden die überlebensgroße bemalte Holzfigur St. Christophorus mit dem Jesuknaben auf der linken Schulter (früher im Pütrichkloster); treffliche Arbeit um 1500 (vgl. unten zu den Figuren St. Georg und Rasso in der „Annakapelle“). Weihwasserbecken 1516 mit Wappen Dr. Joh. Neubauers, des ersten Stiftspropstes, zu dessen Grabstein es ursprünglich gehörte.

Ueberm Sakristeieingang das frühere Hochaltargemälde von Peter Candid 1620 „Mariä Himmelfahrt und Krönung“ in überlebensgroßen Figuren: Maria schwebt auf einer von vielen Engeln getragenen Wolke stehend aus dem Grab empor und wird von Christus gekrönt; darüber der hl. Geist, zu Seiten anbetende Engel; unter diesen Gruppen von Seligen, darunter Adam und Eva. Am Strebepfeiler Grabmal des Erzbischofs Gregor von Scherr 1877, von P. Seyer; gegenüber großes Epitaph des Stiftsdekans Phil. Tobereiner 1577: in den Hauptteilen aus Holz hergestellt, bildet die Umrahmung zu einem großem, figurenreichen Gemälde der „Kreuztragung“ (im Hintergrund die Schädelstätte und Jerusalem, darunter kleineres Gemälde „Abschied Christi von seiner Mutter“, links der knieende Stifter); Meister „jedenfalls Hans Mielich“ [KB]; als Bekrönung eine „Kreuztragung“ in bemalten Vollfiguren; neben dem Hauptbild bärtige Apostel, über ihm Christus in der Rast; unten die Embleme des Todes.

19. Dreifältigkeitskapelle mit Altar von J. Knall, gestiftet 1862 von Dr. Herenäus Haid. Ihm gegenüber altes Altarblatt „Kreuzauffindung“ in figurenreicher Komposition, treffliche, auch koloristisch bedeutende Arbeit des Mathias Hager um 1625: links neben der Grabstelle der vom Tod erweckte, rechts die Kaiserin Helena, im Hintergrund Jerusalem. An der Fensterwand — neben dem modernen „Karl Borromäus“ — gute Holzfigur St. Barbara um 1520: in den Grundzügen der Draperie noch spätgotisch, jedoch schon rundliche, wirkungsvolle Faltenbehandlung. Am Altar von einem ältem Altarwerk 2 Flügeln: innen die Reliefs der Apostel Simon (mit der Säge) und Jakobus (mit dem Pilgerstab), außen die Anbetung der hl. Dreikönige: tüchtige, aber stark überarbeitete Malerei um 1550. An der Nordwand das vom Kurf. Karl Theodor durch Benjamin Ritter Tompson (Graf Rumford) 1790 errichtete Denkmal der „Wohltäter des Münchner Armeninstituts“ mit dem Sandsteinrelief „Verteilung von Gaben an die Armen“ von Schwanthaler sen.

20. Annakapelle mit Altar von L. Foltz, 1865 gestiftet von der gräfl. Familie Preysing-Moos; im Schrein treffliche Holzgruppe der Anna Selbdritt Ende 17. Jahrh.; in der Predella 6 Brustbilder weiblicher Heiliger, sehr gutes Werk Peter Candida um 1620 (früher am Arsatiusschrein); dahinter (verdeckt) die reich gefaßten Reliquien der hl. Christina. Ueber dem Beichtstuhl „Kreuzabnahme“ von Roh. von Sänger um 1380. Unterm Fenster Marmorgrabsteine der hier ruhenden Preysinger (Maria Anna, geb. von Rechberg 1721, und Maria, geb. Auer von Tobel). Darüber auf dem Gesims die überlebensgroßen Figuren St. Ras so im Harnisch und mit der bayerischen Fahne, und St. Georg mit dem Drachen (wahrscheinlich aus dem alten Pütrichkloster), gleich St. Christophorus (s. oben beim Bennotor) prächtige Beispiele für den eigentümlich manierierten Stil der ersten Hälfte des 16. Jahrh.: bei diesen Statuen läßt sich von Errungenschaften des 16. Jahrh. reden wie bei keinem andern Werk dieser Zeit in München; ein wirklich großer Sinn spricht aus diesen (3) Statuen, die so frei und sicher dastehen: triumphierend tritt Georg auf den erlegten, schrecklichen Drachen, dessen eine Vordertatze er in der Rechten hält, während die erhobene Linke die mächtige Lanze seitwärts stellt, deren Fuß sich in den Drachen gebohrt; Georg ist der jugendliche Held, noch bartlos, sein Gesicht mit Locken umrahmt, in denen der Wind spielt : aber ist doch nicht mehr der zarte Jüngling, wie ihn das späte 15. Jahrh. gern bildete, sondern von männlicher Kraft erfüllt; diese Kraft spricht aus der freien, sichern Haltung und aus den scharf geprägten Gesichtszügen, die sagen, daß der Held schon manchmal gekämpft und auch vieles in sich durchgerungen hat. Rasso dagegen, der rechts das Banner hält und mit der Linken den Schild auf den Boden stellt, ist nachdenklich und ernst: seines Zieles sich klar bewußt, steht er ruhig und fest vor uns gesenkten Blickes; reiche Locken und ein voller, gekräuselter Bart schmücken den Kopf, dessen verwittertes, durcharbeitetes Antlitz einen Streiter erkennen läßt, in dem das rauhe Leben tiefes Empfinden nicht erstickte. Beiden Rittern steht (entwicklungsgeschichtlich) St. Christoph nahe: daß er jedoch ein Werk desselben Meisters ist, steht nicht sicher; er schreitet fest und stützt sich mit hocherhobener Rechten auf dem Baum, den er als Stab herausgerissen, der unten noch die knorrigen Wurzeln hat und oben ein paar dürre Aeste; auf der linken Schulter des Eremiten sitzt das Christuskind, das mit der Linken in Christophs zottigen Bart greift, die Rechte erhebt; der Wind weht des Kindes Mäntelchen in die Höhe und spielt mit dem über die Schultern geworfenen langen Mantel Christophs, der seine Rechte ausspreitzt, als suchte er nach einer festen Stütze. Die alte Freude am Detail kann der Künstler nicht ganz verleugnen, wenn sie manchmal auch mit dem großen, kecken Wurf des Ganzen in Widerspruch tritt wie bei Christophs Mantel oder beim wehenden Gewand Georgs, das er aus Freude an malerischen wirkungsvollen Motiven aufrollt, als ob der Sturmwind hineinblase; die sichere Beherrschung der Formen infolge gediegenen Naturstudiums, der freie Vortrag, die scharfe und tiefe Charakteristik dieser Figuren zeugen aber glänzend von dem großen Können, den bedeutenden Gedanken, dem tiefen Empfinden des 16. Jahrh. und von dessen gesteigertem Leben! am auffälligsten zeigt dies der stark bewegte Christoph mit dem kühn behandelten, wehenden Gewand, tiefer aber spricht es aus den Charaktern der ruhigen, jedoch fest auftretenden Ritter Georg und Rasso“. [RM[. Ueber ihnen das Preysing-Wappen. — Ueber dem Eingang zur alten Sakristei 2 bemalte Altarflügel vom „Memminger Altar“ (s. „Altöttingerkapelle), von Claus Strigel 1500: St. Achatius im Fürstengewand, Oberkörper im Harnisch, Fahne in der Rechten, ein dürres Reis in der Linken; darüber ein Engel; daneben Papst Urban mit Trauben. Darüber 3 Ligsalz-Totenschilde vom 15. und 17. Jahrh.

21. Auferstehungsaltar, gewaltiger Flügelaltar, entworfen von L. Foltz, gebaut von A. Sickinger, gestiftet 1856 vom Magistrat München, Die Auferstehungsgruppe, sowie St. Fabian und Sebastian von Prof. Max Widmann; an der Außenseite der Flügel Bilder vom „Memminger“ (s. Altöttingerkapelle) des Claus Strigel 1500; St. Martin als ritterlicher Jüngling, den weiten grünen Mantel mit dem Bettler teilend (darunter Halbfigur eines Engels und die Leidenswerkzeuge); andrerseits St. Georg in voller Rüstung, mit beiden Händen die Lanze in den Rachen des Drachen stoßend (darunter ein Engel in Halbfigur).

Im Fenster sehr bemerkenswerte alte Glasgemälde: Erscheinung des hl. Michael und Martyrium des hl. Sebastian. Gegenüber an der Wand eine Marmortafel mit Inschrift, dem einzigen Rest von einem sehr prunkvollen Grabmal des Stiftspropstes Wilh. von Bettendorf 1766.

Das Kaiser Ludwig-Mausoleum, „unstreitig das bedeutendste Kunstwerk der Kirche und das ehrwürdigste Grabmonument Münchens“ [KB]; es ist zusammengesetzt aus einem altern Teil, (der Marmordeckplatte einer Tumba von 1490) und einem jüngern (dem Grabgehäuse aus schwarzen Marmor und Bronze von 1622), stammt also aus den 2 Perioden, die in gleicher Weise den Ruhm beanspruchen können, für die künstlerische Ausschmückung der Frauenkirche maßgebend gewesen zu sein: aus der Spätgotik und Spätrenaissance. Ludwig IV. der Bayer, Herzog von Bayern und zugleich der erste deutsche Kaiser aus dem Hause Wittelsbach, starb 1347 anläßlich eines Jagdausfluges bei Fürstenfeld infolge eines Schlaganfalles. Seine Leiche wurde in der alten Frauenkirche beigesetzt, wo bereits seine erste Gemahlin Beatrix ruhte; 1490 wurden seine Gebeine in die Fürstengruft der neuen Frauenkirche übertragen und es ließ ihm Herzog Albrecht V. am Chore westlich vom Kreuzaltare ein prächtiges Grabmal (wahrscheinlich ein „Hochgrab“, dem der Marmorstein als Decke diente) zugleich im Sinne eines Familiendenkmals (für die in der Fürstengruft beigesetzten Nachkommen) errichten. Das Relief, „gemacht von Meister Hanns dem Steinmeissel“ ganz in des Erasmus Grasser Art (vgl. seme Grabsteine des Dekan Aresinger und Ritters Bötschner in der Beterskirche), verherrlicht die Versöhnung zwischen Herzog Ernst und dessen Sohn Albrecht III. gleichsam unterm Schutz und Schirm des großen Ahnherrn Kaiser Ludwig: 1453 ließ nämlich Herzog Ernst die heimliche Braut Albrechts, Agnes Bernauer, in der Donau ertränken, und es wäre wohl zur Fehde gekommen, hätte nicht Kaiser Sigismund vermittelnd eingegriffen; Herzog Ernst ernannte seinen Sohn zum Mitregenten, und Albrecht vermählte sich auf Wunsch des Vaters 1456 mit Anna von Braunschweig — diese Versöhnung wird auf dem Denkmal gefeiert. Die Marmorplatte selbst ist in 2 Felder geteilt; im obern thront voll Hoheit und Machtbewußtsein Kaiser Ludwig, der Begründer der durch die Versöhnung neugesicherten wittelsbachischen Einheit und Macht; hinter ihm halten 2 Engel einen reichgemusterten Teppich hoch; in der Rechten hält Ludwig das Szepter, in der Linken den Reichsapfel; sein Haupt trägt eine spätgotische, hohe Laubkrone, seinen mächtigen Kaisermantel ziert reiche Stickerei. An der gut profilierten Platte, die dieses Relief vom untern scheidet, sind das bayerische und pfälzische Wappen angebracht und dazwischen das des Reichsadlers mit den bayerischen Rauten als Herzschild. Im untern Feld schreitet Herzog Ernst in fürstlicher Hoftracht (in pelzbesetztem weitärmeligen Ueberrock über dem glatten enganschließenden Wams, das Baret auf dem Haupt) mit ausgebreiteten Armen zu freundlichem Empfang auf den in voller Rüstung, gepanzert mit dem maximilianischen Plattenharnisch, dastehenden jungen Albrecht zu; seine Linke ruht am Schwert, die Rechte faßt des Vaters dargebotene Hand. Zwischen beiden Fürsten zeigt sich der wittelsbachische Löwe, halb in stilisierter Heraldik behandelt, der gleichsam hocherfreut über die Versöhnung — am jungen Albrecht schmeichelnd emporspringt. Der Boden, auf den die Fürsten stehen, ist mit zierlich gemusterten Platten belegt, in denen vor deren Füßen ein A und E als Anfangsbuchstabe ihrer Namen steht; als Hintergrund dient wieder ein mit gotischen Ranken hübsch gemusterter Vorhang. Von besonderm Interesse ist das Porträt Kaiser Ludwigs vor allem dadurch, daß es kein willkürliches Bildnis ist, sondern die Züge des vor etwa anderthalbhundert Jahren Verstorbenen getreu wiederzugeben bestrebt ist; auch die Herzoge Ernst und Albrecht sind, wie der Vergleich mit andern Darstellungen zeigt, wirkliche Porträtbildnisse. „Die Ausführung des Denkmals ist äußerst sorgfältig; prächtig modelliert sind die Köpfe, zumal der des Kaisers mit reichem gekräuseltem Haar; die Hände sind gut durchgebildet; sehr sorgfältig ist auch alles Beiwerk ausgeführt wie die reiche Stickerei des Mantels, die elegante fein gegliederte Rüstung Albrechts, die hübschen Muster der Teppiche und des Grundes; die Drapierung, in den Hauptmotiven wohl verstanden, ist charakterisiert durch einen großen Zug trotz feiner Einzelheiten, w'odurch gute stoffliche Wirkung und individueller Verlauf der einzelnen Falten gewonnen wird — die aber nur selten, etwa beim Aermel des Herzogs Ernst, etwas kleinlich werden [RM]“. Die Inschrift der um den Stein sich windenden Banderolle besagt, daß „Herzog Albrecht der Junge“ (Albrecht IV.) dieses Denkmal habe setzen lassen für den Kaiser und Nachkommen: Johann, Ernst, Wilhelm, Adolf und Albrecht.

Schon etwa 60 Jahrenach Aufstellung dieses Grabmals faßte Albrecht V. den Plan, dem „ersten Wittelsbacher Kaiser“ zu Ehren ein ein neues prächtigeres Dynastenmonument zu errichten. Jedoch erst unter seinem Sohn Wilhelm V. wurden die Vorarbeiten hierzu begonnen, 1595; dieser aber hatte dabei ohne Zweifel das große Habsburger Prachtmonument [Grabmal des Kaisers Maximilian I.] in der Innsbrucker Franziskanerhofkirche (ein Werk nach dem Entwurf des Meisters Konrad Peutinger aus dem nahen Augsburg) vor Augen (mit seinen 4 allegorischen Erzstandbildern an den Ecken und den 28 Bronzestatuen der Habsburger Ahnen); „wie die Alten bei der Totenfeier die Ahnenbilder um die Bahre aufstellten, so war auch für die Renaissancefürsten das Grabmal der Mittelpunkt ihrer dynastischen Denkmalsstiftungen, die heutzutage im stattlichen Bilderreigen einer „Siegesallee“ vorgeführt wird [W 115]“; unser Mausoleumstyp in Form einer überirdischen freistehenden Grabeskammer („castrum doloris“) mit dem liegenden Steinbild des Toten darin findet sich zuerst in den romanischen Ländern. Wilhelms Sohn Kurfürst Maximilian I. erst konnte den Plan vollständig ausführen: 1622 wurde die Stein-Tumba entfernt, die Deckplatte mit dem Bildschmuck des Kaisers an die vornehmste und einzig passende Stelle am hohen Chor im Mittelpunkt vor der Treppe verbracht — erst seit 1891 steht das schönste und und kostbarste Grabmal der bayerischen Residenzstadt im düstersten Winkel der Domkirche — und darüber das Grabgehäuse nach dem Entwurf P. Candids errichtet. Für den Entwurf waren wohl maßgebend die schon vorhandenen Bestandteile des wilhelminischen Grabdenkmals aus der Michaelskirche: durch die 4 Wächter und wahrscheinlich auch durch die Standbilder der beiden Herzoge Wilhelm IV. und Albrecht V. in der festlichen Ordenstracht des goldenen Vließes, die schon 1603 und zwar in der Werkstätte des Dionys Frey aus Kempten entstanden; gleich allen andern Arbeiten der frühen wilhehninisch-maximilianischen Epoche haften auch diesen Freifiguren die charakteristisch-modischen Züge einer gezierten Befangenheit in der Bewegung und Haltung an, für die die Präzision und der Beichtum der Ornamente und Zierarten nicht immer entschädigen kann; aber innerhalb dieser Grenzen atmet alles den großen Zug einer musterhaften Arbeit; als Gußwerk verdient die Feinheit der Ziselierung und die vollendete Bravour der Metalltechnik höchstes Lob. Das Grabgehäuse selbst ist aus schwarzem Marmor und dunkler Bronze: die sepulkrale Plastik hielt damals die düstern Farben des Materials zum Ausdruck der Trauer für notwendig. Ein Sockel mit durchbrochenen Seitenfeldern läßt den Blick auf den Grabstein frei, als läge dort im Zwielicht der Gruft der Tote selbst auf der Bahre; darüber wölbt sich ein Aufsatz gleich einem Sarkophagdeckel, der in der Mitte auf dem Kissen die Kaiserkrone trägt. Die Inschrift (am Kranzgesims) sagt, daß das Denkmal Ludwig IV., dem Kaiser des römischen Reiches, gewidmet sei: dieser Idee dienen die als Hüterinnen der Krone gedachten allegorischen Gestalten der „Waffenmacht“ im Kriege mit Schild und Schwert und der „Regierungsgewalt“ mit Szepter und Reichsapfel, die geflügelten Genien mit dem kaiserlichen und bayerischen Wappen und die an den 4 Ecken knieenden Wächter mit Standarten, die mit den Wappen und Namen Ludwig des Bayern und seiner (2.) Gemahlin Margaretha, ferner Karl des Großen, Ludwig des Frommen und Karl des Dicken sowie ihrer Gemahlinnen ausgestattet sind. Der Entwurf zu den Bronzen von 1622 stammt „wahrscheinlich [W 1. c.]“ von Hans Kruumper; von den vier Wächtern hat die ganz im Dunkeln vor dem Portal stehenden Hubert Gerhard modelliert.