Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Feldherrnhalle

| Name | Feldherrnhalle |

| Bauherr | Ludwig I. König von Bayern |

| Architekt | Miller d. J. Ferdinand von Rümann Wilhelm von Gärtner Friedrich von Schwanthaler Ludwig |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Graggenau |

| Straße | Residenzstraße |

| Jahr Baubeginn | 1841 |

| Jahr Fertigstellung | 1844 |

| Baustil | Klassizismus |

| Kategorie |

Denkmäler & Kunst im öffentlichen Raum Denkmal |

| Baustil |

Klassizismus Klassizismus |

| Unterkategorie | Denkmal |

| Suchbegriffe | Feldherrnhalle |

Bildrechte: © Gerhard Willhalm, Feldherrnhalle bei Nacht, CC BY-NC 4.0

Beschreibung

- Loggia mit dreiseitig offenen Rundbogenarkaden und großer Freitreppe im Norden, Kalksteinquaderbau mit reichem bauplastischem Dekor, von Friedrich von Gärtner, 1841-44,

- Behebung der Kriegsschäden, 1950-1962;

- Bronzestandbilder auf Granitpostamenten der Heerführer Johann Tzerklas Graf von Tilly und Carl Philipp Fürst von Wrede, nach Entwürfen von Ludwig Schwanthaler, gegossen von Ferdinand von Miller d. Ä., enthüllt 1844;

- Bayerisches Armeedenkmal, Bronzefigurengruppe auf Granitsockel, von Ferdinand von Miller d. J., bez. 1892;

- zwei Löwen, neuklassizistische Tierplastiken in Marmor, von Wilhelm von Rümann, 1906.

Restaurierung 2025

TAFEL 1: Geschichte

Die Feldherrnhalle wurde 1841 bis 1844 im Auftrag König Ludwigs I. von Bayern (er regierte 1825–1848) nach Plänen des Architekten Friedrich von Gärtner (1791–1847) errichtet. Den Bauschmuck – die bekrönenden Waffentrophäen, die Königswappen über den mittleren Pfeilern der Hauptfassade sowie die Standbilder der Frontseite – entwarf der Bildhauer Ludwig von Schwanthaler (1802–1848). Architektonisches Vorbild ist die „Loggia dei Lanzi“ aus dem 14. Jahrhundert in Florenz, die den zentralen Platz der Stadt schmückt und für öffentliche Zeremonien genutzt wurde. Später diente die Halle als Aufstellungsort für Skulpturen und als Wachlokal.

Mit dem Bau der Münchner Feldherrnhalle setzte Ludwig I. der bayerischen Armee und ihren siegreichen Heeresführern ein Denkmal. Ihre Bestimmung reiht sie in die bayerisch-deutschen Nationaldenkmäler des Königs ein, zu denen auch die Münchner Ruhmeshalle, die Walhalla bei Regensburg sowie die Befreiungshalle über Kelheim zählen. Zugleich bildet die Halle den Blickpunkt der Ludwigstraße, die durch das ebenfalls von Gärtner geplante Siegestor verläuft und mit ihren klassizistischen Monumentalbauten symbolträchtig auf die Königliche Residenz sowie die benachbarte Theaterkirche zuführt.

Die bronzenen Feldherren-Standbilder des Grafen Tilly (1559–1632) und des Fürsten Wrede (1767–1838) wurden durch Ferdinand von Miller in der königlichen Erzgießerei gegossen und dienten der Inszenierung der bayerischen Nation. Tillys Statue verweist auf Bayern als Verteidiger des katholischen Glaubens im Dreißigjährigen Krieg, Wredes Standbild auf die Teilnahme an der siegreichen nationalen Erhebung gegen Napoleon in den deutschen Befreiungskriegen. Anstatt weiterer Feldherren, wie noch von Ludwig I. gewünscht, ließ später Prinzregent Luitpold in der Halle 1892 zusätzlich das Denkmal der bayerischen Armee aufstellen. Seit 1905 bewachen die beiden Marmorlöwen des Bildhauers Wilhelm von Rümann den zentralen Treppenaufgang.

Am 9. November 1923 war hier der Marsch von Adolf Hitler und seinen Anhängern, die den Sturz der Demokratie beabsichtigten, auf dem Weg zum Kriegsministerium von der Landpolizei aufgehalten worden. Auf beiden Seiten gab es Tote und Verletzte. Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 wurde die Feldherrnhalle zu einem Kultort der „Bewegung“. Ein 1933 in der Halle errichtetes Mahnmal für die Putschisten und regelmäßige „Gedenkfeiern“ dienten der Selbstdarstellung des Regimes. Heute erinnert eine Gedenktafel an der benachbarten Residenzfassade an die vier bei der Abwehr des Putschversuchs von 1923 getöteten Landpolizisten.

---

TAFEL 2: Architektur

Das Podium der Feldherrnhalle enthält mehrere niedrige gewölbte Räume, die in der Raumnot nach dem Zweiten Weltkrieg genutzt wurden. Zuletzt war hier eine Veranstaltungszone eingerichtet, die 2019 geschlossen hat. Die Kellerräume werden deshalb auf ihre ursprüngliche Form zurückgebaut und dienen künftig Lagerzwecken.

Das Dach der Feldherrnhalle war im Zweiten Weltkrieg abgebrannt und nur in einfacher Form erneuert worden. Die Eindeckung in verzinktem Eisenblech ist durch Witterung und Ausführung an den Anschlüssen als Unfallschwachstelle. Wasserschäden in den kaum zugänglichen Gewölberäumen schließen. Neben einer praktikablen Erschließung dieser Räume und Dachflächen zu Revisionszwecken wird eine neue Dacheindeckung aus dauerhaftem Kupferblech geschaffen. Ihre Tragsubkonstruktion aus Holz wird ebenfalls geprüft und ertüchtigt. Im Zuge der Instandsetzungsarbeiten ist auf dem Dach der Feldherrnhalle auch die Montage einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromerzeugung vorgesehen.

Die Statik der Feldherrnhalle ist kompliziert, da die weitgespannten Bögen sich mit dem Fiorentiner Vorbilds mit Hilfe robuster Zugstangen aus Eisen im Gleichgewicht gehalten werden. Deutliche Rostausblühungen und Risse deuten auf Verfallsspuren hin. Erst durch vertiefte Schadenskarte und baustatischen Untersuchungen können Aussagen getroffen werden.

Für die dauerhafte Standsicherheit von Gewölbe und Pfeiler ist daher eine statische Ertüchtigung der Eisenkonstruktion durch Einbau eines Stahlträgersystems im Dachraum erforderlich.

Die Feldherrnhalle ist heute ein attraktiver Treffpunkt für die Münchner und Touristen. Das Hallenpodium bietet eindrucksvolle Perspektiven auf einige der schönsten Stadträume der Landeshauptstadt an Odeonsplatz und Ludwigstraße. Dennoch war dieser Ort bisher nicht ohne jedes Risiko auf den etwa 3 Meter hohen Hallenpodium begehbar. Nachdem wirkungsarme und abgehende Warnhinweise keine nachhaltige Wirkung gezeigt haben, wird im Zuge der Restaurierungsmaßnahme eine denkmalverträgliche Absturzsicherung erarbeitet.

Das Denkmalpodium, das derzeit nur provisorisch abgedichtet ist, erhält wieder in Anlehnung an den historischen Asphaltbelag einen neuen, dichten Belag aus geschliffenem Gussasphaltestrich. Der historische Boden war von dem Architekten F. J. Kreuter als einer der ersten Terdecken Bayerns gestaltet worden.

---

TAFEL 3: Restaurierung – Oberflächen aus Naturstein und Putz

Die Hauptwirkung der Feldherrnhalle ist auf die beim Bau verwendeten Natursteine zurückzuführen. Für den Sockel fand ein Muschelkalk, für das aufgehende Mauerwerk ein Kalkstein aus Kelheim Verwendung. Die beiden Löwen selbst sowie das Auflagerungsmassiv wurden aus weißem Laaser Marmor gefertigt.

Die Natursteinoberflächen werden gereinigt, Verschwartungen und Rostfahnen reduziert, morbide Bereiche wieder gefestigt. Kleinere Ausbrüche werden in originalgetreuen Ergänzungen geschlossen, zerstörte Bereiche und schadhafte Betonganzierungen in der vorgegebenen Form von Steinmetz nachgearbeitet oder abgegossen.

Auch der selten feine Fugenschnitt zwischen Werksteinen müssen auf Fehlstellen untersucht und mit dem gleichen Mörteln dauerhaft verschlossen werden. Häufig wird eine Steinersatzierung mit der Aufbringung einer Opferschicht an Orten belasteten, leicht zu entfernenden „Schale-Schlämmen“ bestehen aus ähnlichem Grundstoff wie der originale Stein, bleiben jedoch bewusst weicher und werden mit einem gegenüberliegenden Farbwert aufgebracht, um Unterscheidbarkeit und die Ablesbarkeit des Regenwassers verbessern.

Die Pfeiler der Feldherrnhalle waren schon immer größtenteils weiß gestrichen, die Putzflächen der Loggia-Rückwand durch eine aufgemalte, farblich dezent voneinander abgesetzte graue Quadergliederung gestaltet.

Die Architekten der Erbauungszeit – Friedrich von Gärtner und auch Leo von Klenze – haben solche Lösungen immer wieder verwendet, wenn die Ausführung von echten Natursteinen zu aufwendig erschien (wie an den meisten Fassaden der Residenz).

Durch Alterung und eindringende Feuchtigkeit sind die Putzoberflächen jedoch geschädigt. Es ist zu klären, welche und an welchen Stellen noch Putzteile historisch sind und erhalten bleiben können. Soweit möglich, sollen die Schadenspotenziale durch angereicherte Schadsalze im Vorfeld eines Neuauftrags neutralisiert werden.

Dabei stellt die Hallenrückwand besondere Anforderungen, da sie die eigentliche Schaufand in der Nachsicht vom Odeonsplatz aus bildet. Sie soll mit den übrigen Kunstwerken harmonisieren und muss mit ruhiger, aber zugleich moderner Farbenspiel den eigentlichen einfarbig grauen Naturstein imitieren soll.

---

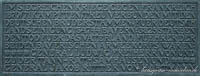

TAFEL 4: Restaurierung – Bildwerke aus Bronze

Die in der Feldherrnhalle aufgestellten Bronzedenkmäler weisen unterschiedliche Erhaltungszustände auf. Während die oben auf dem Podium aufgestellten übergroßen Standbilder der bayerischen Heerführer der Witterung ausgesetzt sind, sind das an der Hallenrückwand positionierte Denkmal für das Bayerische Heer und die seitlich angebrachten Schrifttafeln durch ihre Lage besser geschützt.

Die Standbilder werden gereinigt und Korrosionsprodukte reduziert. Mögliche Schadstellen wie Risse oder Löcher werden mit traditionellen Mitteln der Metallbearbeitung geschlossen.

Durch pflegende Schutzüberzüge, meist Spezialwachse, wird das Gesamterscheinungsbild vereinheitlicht und die weitere Oxidation der Oberflächen verlangsamt. Die Standfestigkeit der Figuren wird geprüft und gegebenenfalls das Innengerüst verstärkt. Schließlich muss speziell an der rückwärtigen Monumentalgruppe – ein wirkungsvoller und dabei möglichst wenig sichtbarer Tauchschutz angebracht werden, um einer Verschmutzung der wertvollen Oberflächen vorzubeugen.

Quelle: Infotafeln am Bauzaum vor Ort

Quellen

Feldherrnhalle

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Feldherrnhalle, 1841-44 erbaut von Gärtner im Auftrag und auf Kosten König Ludwigs I., und zwar zu Ehren des bayerischen Heeres (gleich dem Siegestor am Nordende der Straße); daher Standort der Kolossalstatuen (3,50 m hoch) der beiden bis dahin berühmtesten bayerischen Feldherrn Tilly und Wrede, denen sie auch ihren Namen verdankt. Die Feldherrn (entworfen von Schwanthaler) sind auf des Königs Wunsch unbedeckten Hauptes und ganz in der Tracht ihrer Zeit: Graf Tilly (1559-1632), ein kleiner hagerer Mann mit breiter, runzeliger Stirn,' tiefliegenden Augen und einem mächtigen Schnurr- und Knebelbart; als Verteidiger des katholischen Herrscherhauses gegen Gustav Adolfs Schwedenheer bei Kain am Lech ruhmreich fallend, und als besonderer Verehrer der Batrnna Bavanae (er ließ sich begraben in Altötting, wo auch die Herzen der Bayemkönige verwahrt sind), wurde er von seinem Herrn, dem Kurfürsten Maximilian I., hoch geschätzt. Fürst Wrede (1767—1838), als bayerischer Feldmarschall hervorragend beteiligt an den ruhmreichen Kämpfen von 1814 gegen die Franzosen (bei Brienne — daher die „Briennerstraße“ —, bei Bar sur Aube — daher die „Barerstraße“ —, und bei Arcis sur Aube — daher die „Arcisstraße“) und wegen seiner Mitwirkung zum Sturze des Ministers Montgelas und zum Erlaß einer konstitutionellen Verfassung vom Kronprinzen Ludwig (spätem Ludwig I.) hoch geehrt.

Früher stand hier, beim alten Schwabinger Tor, ein vielfenstriger hoher Bau ohne architektonische Bedeutung, eine einfache Gastwirtschaft, die der Schwabinger Landbevölkerung als Einkehr diente und zum ,,Bauerngirgl“ genannt wurde (mit Abbruch dieses Baues wurde das Schankrecht auf ein Gasthaus weiter stadteinwärts übertragen, dem jetzigen modernen „Bauerngirgl“). Dieser Abschluß einer breiten Straße durch je einen Monumentalbau und die Erweiterung der Ludwigs-Straße zum „Forum“ ist eine Erbschaft Roms, wo sich der klassizistisch begeisterte Kronprinz besonders gerne aufhielt, und hat ihre geschichtliche Bedeutung als erste deutsche Anlage solcher Art.

Die Halle selbst hat ihr direktes Vorbild in der Loggia dei Lanzi in Florenz, die zeitweilig der ,,Guardia dei Lanzi11 (etwa unserer „Leibgarde der Hartschiere“) am glänzenden Medicäerhof zu dienen hatte; sie hat also mit Recht ihre Stelle dicht neben der Residenz unmittelbar vor dem Portal mit der Patrona Bavariae, das bis 1840 als Haupteingang diente, neben dem sich noch heute die „Hauptwache“ befindet; nur füllt sie sich des Sommers bei der „Wachtparade“ statt der Lanzieri mit den schmucken Mitgliedern der Militärmusik des „Leibregimentes“. Dies kriegerische Gepränge wird gehoben durch das Siegesdenkmal im Hintergrund, 1892 vom Prinzregenten Luitpold dem siegreichen Heer des Krieges 1870-71 geweiht (modelliert und gegossen von F. Milter) ein Krieger mit römischem Helm und mit Fahne beschützt die weibliche Gestalt des Friedens (Pax); zu Füßen der Gruppe der bayerische Löwe. Die Darstellung dieses Wappentieres fand 1906 auf dem Wangenabsatz der breiten Freitreppe ihre Wiederholung und Verstärkung in den 2 machtvoll aufgefaßten Marmorlöwen, dem letzten Werk Rümanns; ,,das heraldische Tier Bayerns ist wohl nie so treu wiedergegeben worden wie hier von diesem Münchener Akademieprofessor; allerdings wurden vor ihm wohl noch keinem aller Löwenbildner tatsächlich einige Löwen in einem Käfige einige Monate gehalten [Br 107]“.

Die eigentliche Halle ist nach 3 Seiten hin offen, 20 m hoch, in 3 kühn aufsteigenden Rundbogen von gewaltiger Spannung gegen die Ludwigstraße geöffnet und mit einem kräftigen Rundbogengesims mit Balustrade gekrönt. Zum Unterschied von der Florentiner Loggia ist hier die Sockeldekoration einfacher, dafür aber die Bogenleibung und der Löwenfries reicher und außerdem die Balustrade mit Kriegstrophäen dekoriert; überdies war ursprünglich für das Innere noch Farbenschmuck vorgesehen. Der Unterbau ist 34 m breit, 17 m tief und 3 m hoch. Der Architekt hat sich also an das italienische Vorbild nicht unfrei gehalten und hat sogar statt in der gotischen Stilform im romanischen Rundbogenstil gearbeitet, in dem auch seine übrigen Bauten in der Ludwigstraßj gehalten sind. In der Feinheit des Details ist er freilich hinter seinem Vorbild zurückgeblieben. Auch ist in diesem Hallenbau, ästhetisch genommen, ebenso unvollkommen wie in seinem Gegenüber, dem Siegestor, die Funktion eines wirklichen Straßenabschlusses zum Ausdruck gebracht: es ist nicht möglich, eine kilometerlange Straße von der gewaltigen Breite der Ludwigstraße, in einer solchen Säulenhalle aufzufangen der Anlauf endigt in der Leere der 3 gewaltigen aufgerissenen Bogen und links und rechts rinnen ungebändigt — was gleichfalls beim Florenzerbau nicht der Fall ist — die beiden Straßenzüge der Residenzstraße und Theatinerstraße hindurch. Allerdings ist die Lanzi-Loggia von Anfang an grundsätzlich anders gedacht, nämlich als Ra um er Weiterung: sie tritt zurück ins Massiv der Häusergruppe, die den Platz vor der Signoria umgibt. Immerhin ist bewundernswert die große Baugesinnung, der große Mut, der dazu gehörte, diese ganz einfache und nur durch die gewaltige Dimension wirkende Architektur neben das höchst reiche, lebendig bewegte Bild der Theatinerkirche zu stellen und so die äußersten Gegensätze zusammentreten zu lassen: die romantische Reproduktion italienischer Gotik und das Frischquellende des Barock und Rokoko. Und man muß diesem Bauunternehmen aus dem Anfang der vierziger Jahre um so großem Respekt zollen, wenn man sich vergegenwärtigt, unter welch großen Opfern es erkauft wrerden mußte: der Platz war nicht frei; es mußten Häuser abgebrochen werden; ja, die ganze Fluchtlinie ist damals soweit zurückgerückt worden, daß die Fassade der Theatinerkirche vollkommen freigelegt war. Und dies ist ein wichtiges Merkmal zur Charakteristik des neuen Stiles vom Anfang des 19. Jahrh. überhaupt: das Vermeiden des „Malerischen“. Die neue Architekturisteine „Architektur der Linie und reinen Fläche“, der isolierten Wirkung, wobei der einzelne Gegenstand spricht und nicht ein „malerisches“ Konglomerat von Bauten, wobei man unter Umständen sogar die sachliche Deutlichkeit zu opfern bereit war, wenn man nur malerische Effekte durch Überschneidungen und Verschiebungen dabei gewonnen konnte. Aus dieser Absicht heraus wollen diese und überhaupt alle jene „Freilegungen“ des 19. Jahrhunderts beurteilt werden, so unsere Münchner Domfreiheit‘, und ganz besonders jene Freilegung des Kölner Domes. Das „Schöne“ war den Leuten von damals nur im „Reinen“ vorhanden: wo das Große rein und schön zur Ansicht kommt; die halbversteckten Fassaden des Barocks und Rokokos verwarfen sie als „unanständige Koketterie“.

Nebenbei: der Ausblick aus der Feldherrnhalle auf das breite Forum der Ludwigstraße wetteifert, namentlich wrenn der Platz im Sommer anläßlich der Parademusik“ sich füllt mit Hunderten von promenierenden Militärs und Studenten und Herren und Damen aus aller Herren Länder, an malerischem Reiz und köstlicher Buntheit mit der Piazzetta Venedigs; die Scharen zahmer Tauben, die in den Türmen der Theatinerkirche ihr Heim haben, und zutraulich das Futter aus Hand und Mund nehmen, vervollständigen das reizende Bild [HE],

Die Feldherrnhalle

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die Feldherrnhalle bildet den südlichen Abschluss der Ludwigsstrasse und erhebt sich hier zwischen der Theatinerstrasse und der Residenzstrasse. Der Bau wurde im Jahre 1844 nach dem Entwurfe von Gärtner vollendet. Als Motiv ist die Loggia dei Lanzi in Florenz benützt; auf hohem Unterbau mit Treppenaufgang erhebt sich eine offene Halle von sehr bedeutenden Verhältnissen, nach vorn mit 3, nach der Seite mit je 1 Bogen sich öffnend. Die Halle ist 34 M. lang, 11,4 M. breit und 17 M. hoch; in derselben sind die Bronze-Standbilder der bayerischen Feldmarschälle Tilly und Wrede, beide von Schwanthaler, aufgestellt.

Die Feldherrnhalle

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die Feldherrnhalle, zwischen der Residenz und der Theatiner-Kirche, eine Schöpfung des Königs Ludwig, wurde den 18. Juni 1841 nach dem Plane des F. von Gärtner begonnen und 1844 vollendet. Der Architekt wählte die Loggia de Lanzi in Florenz zum Vorbilde, erreichte aber dasselbe nicht vollkommen. Die Halle ruht auf einem Unterbaue von 10 ½ Fuß Höhe, und wird bei einer Breite von 117 Fuß von 70 Fuß hohen Säulen getragen. Die Statuen der Generäle Tilly und Wrede sind nach Schwanthaler's Modellen von F. von Miller in Erz gegossen. Obwohl 10l/2 Fuß hoch und auf Piedestalen, erscheinen sie dennoch für den Raum zu klein. lEin- Abbildung der Halle ist bei G. Franz für 12 kr. zu haben.)