Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Münchner Architektur

Matthäuskirche (Alte)

Achtung

Bauwerk nicht mehr vorhanden| Name | Matthäuskirche (Alte) |

| Architekt | Pertsch Johann Nepomuk |

|---|---|

| Stadtbezirk | 1. Altstadt-Lehel |

| Stadtbezirksteil | Hackenviertel |

| Straße | Sonnenstraße |

| Jahr Baubeginn | 1835 |

| Jahr Fertigstellung | 1835 |

| Jahr Abbruch | 1938 |

| Sakral | 0 |

| Kategorie |

Religiöse Bauwerke Kirche |

| Baustil | Keine Kategorie |

| Unterkategorie | Kirche |

| Suchbegriffe | Matthäuskirche Protestanten |

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Urheber: Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)

Quellen

Matthäuskirche

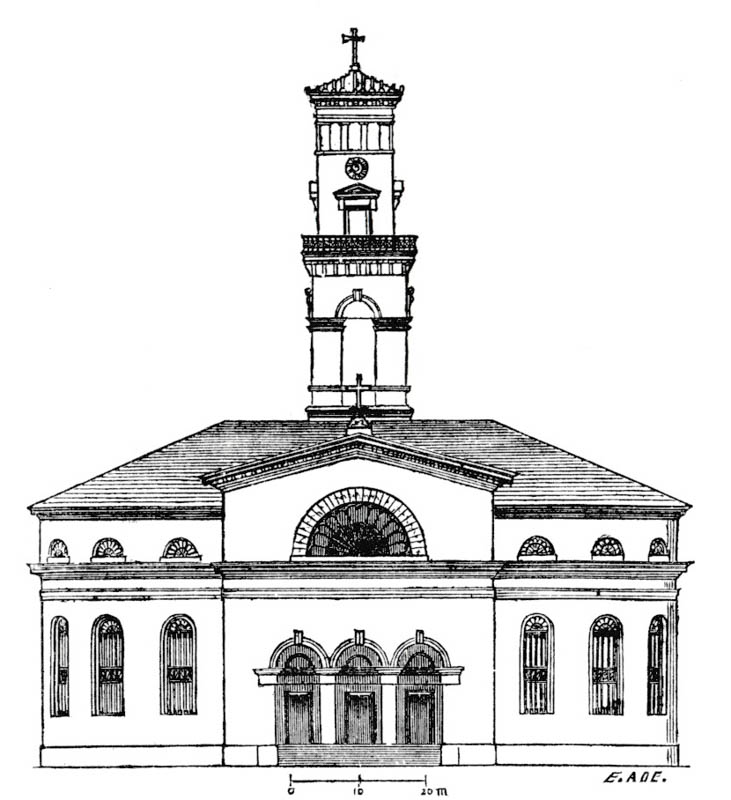

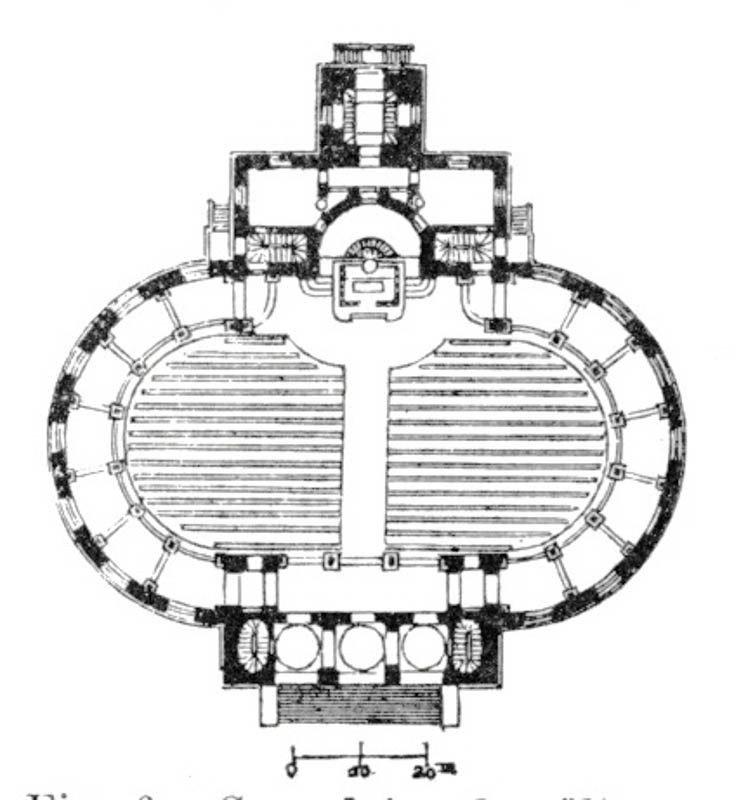

Zauner - München in Kunst und Geschichte (1914)Matthäuskirche, Karlsplatz 18; älteste protestantische Kirche Münchens; 1827—33 von Baurat Pertsch in italienischem Benaissancestil erbaut. .,Die Kirche hat lediglich das Verdienst der Großräumigkeit: der Architekt legte nämlich ein Oblongum in die Mitte zweier Halbkreise, wodurch das Ganze eine annähernd elliptische Gestalt erhielt; dieses eingeschobene Bechteck ist auch in der Flachdecke ausgesprochen, wo ein entsprechend geformtes Deckenbild, die „Himmelfahrt Christi“ von Hermann, angebracht ist, wohl die herbste Frucht der Schule des Cornelius; die übrige Decke ist kassetiert. Die Galerien schneiden durch die rundbogigen Fenster, zeigen daher ebenso wie die budenartigen Logen des Erdgeschosses keine organische Verbindung mit dem Bau. Aeußeres kahl und unerfreulich; die Vorgesetzte ge- giebelte Vorhalle mit schweren Pfeilerarkaden trägt noch die Spuren Weinbrennerschen Einflusses, während der auf der entgegengesetzten Seite angebrachte Turm manches Motiv den italienischen Campanili abborgte (z. B. das flache Metalldach), an der gewählten Stelle aber höchst ungünstig wirkt [Bb 103 f.]“.

Protestantische Pfarrkirche auf dem Karlsplatz

Reber - Bautechnischer Führer durch München (1876)Die ältere protestantische Pfarrkirche auf dem Karlsplatz wurde 1827— 1833 von Oberbaurath Pertsch gebaut, nachdem bis dahin ein Betsaal im Küchenhof der Residenz (der protestantischen Königin wegen daselbst) dem Bedürfnisse genügt hatte, da überhaupt dio protestantische Gemeinde Münchens sehr jung ist und im Jahre 1801 nur einen Bürger als Mitglied zählte. Die Kirche hat lediglich das Verdienst der Grossräumigkeit. Der Architekt legte nemlioh ein Oblongum in die Mitte zweier Halbkreise, wodurch das ganze eine annähernd elliptische Gestalt erhielt. Doch ist das eingeschobene Rechteck auch in der Flachdecke ausgesprochen, indem hier ein entsprechend geformtes Deckenbild, die Himmelfahrt Christi, von Carl Hermann, angebracht ist, wohl die herbste Frucht der Schule des Cornelius. Die übrige Decke ist casscttirt. Die Gallerien schneiden durch die rundbogigen Fenster und zeigen selbst keine organische Verbindung mit dem Bau, so wenig wie die budenartigen Logen des Erdgeschosses. Das Aeussere ist kahl und unerfreulich, die Vorgesetzte gogiebelte Vorhalle mit schweren Pfeilerarkaden trägt noch die Spur Weinbrenner’schen Einflusses, während der auf der entgegengesetzten Seite angebrachte Thurm manches Motiv italienischen Campanile’s abborgte, an der gewählten Stelle aber höchst unerfreulich wirkt.

Die protestantische Kirche

Nagler - Acht Tage in München (1863)Die protestantische Kirche, auf dem Karlsplatz Nr. 16, wurde nach dem Plane des Oberbaurathes Peitsch erbaut. Die Grunsteinlegung sand 1827 satt, und 1833 erfolgte die Einweihung de rKirche. Das Deckengemälde mit der Himmelfahrt Christi ist von Carl Hermann, em Schüler des Cornelius, ausgeführt. Das Altargemälde, ein Werk es Prof. Julius von Schnorr und des Malers Gustav Jäger, wurde von König Ludwig der Kirche geschenkt. Die Altar- u.Kanzelbekleidung, und die silbernen Leuchter sind Weihgeschenke der Königinnen Therese und Caroline. Das silberne Cruzifix stifteten die Freiherren von Lotzbeck und Schätzler. Die Kirche bewahrt aber auch noch andere Geschenke. Die von Carl Frosch gleichzeitig gefertigte Orgel gehört zu den Hauptwerken dieser Art. Sie ist für selbstständige künstlerische Produktionen eingerichtet, und hat demnach eine Pedalclaviatur von mehr als zwei Octaven. Das Uhrwerk fertigte der Mechanikus Mannhardt in München. Der Thurm ist 170' hoch, das ovale Schiff 130' breit und 90' tief. Dieß ist die erste protestantische Kirche in München. Früher bestand nur ein Betsaal im Küchenhofe der k. Residenz. Im Jahre 1801 erhielt der erste Protestant das Bürgerrecht in München, und jetzt ist die Kirche für die Gemeinde zu klein. Sie tempora mutantur.

Seit Anfang des 19. Jahrhunderts ließen sich vermehrt evangelische Zuwanderer aus den neuerworbenen Gebieten des vergrößerten bayerischen Staates und anderen Teilen Deutschlands in München nieder. Im Zeitalter der aufgeklärten Monarchie konnte ihnen das Münchner Bürgerrecht nicht mehr verweigert werden. So wurde im Vorort Perlach die erste evangelische Kirche im heutigen Stadtgebiet von München errichtet. Eine Vorkämpferin für religiöse Toleranz war die zweite Ehefrau des Königs Max I. Joseph, die badische Prinzessin Karoline. Sie hatte bereits Ende des 18. Jahrhunderts auf der Ausübung ihres evangelischen Glaubens bestanden; darum wurde eine evangelische Hofgemeinde errichtet und ein evangelischer Hofprediger bestellt. Am 12. Mai 1799 hielt der Kabinettsprediger Ludwig Friedrich Schmidt den ersten evangelischen Gottesdienst im Schloss Nymphenburg, der Sommerresidenz des Königspaares.

Da Perlach zu weit entfernt war und die katholische Allerheiligen-Hofkirche der Münchner Residenz, in der die evangelische Hofgemeinde Gast war, zu klein wurde, wurde die Forderung nach einer evangelischen Pfarrkirche lauter. Die in Religionsangelegenheiten tolerante Regierung Max I. Joseph sagte eine Pfarrkirche zu. So erhielt die evangelische Pfarrei München mit ihrer Gründung 1806 die ehemalige Friedhofskirche der Frauenkirche, St. Salvator, zur Nutzung überlassen. Der evangelischen Gemeinde war aber der bestimmungsgemäße Gebrauch dieser Kirche zu keiner Zeit möglich, da sie als Abstellraum, Wagenremise und später als Getreidespeicher zweckentfremdet wurde. Daher blieb das Problem akut.

So wurden mehrere Entwürfe bis zur Ausführungsreife entwickelt: Neben einer Erweiterung von St. Salvator wurden vor allem Neubauprojekte an Standorten an der heutigen Brienner Straße und am Maximiliansplatz diskutiert. Schließlich genehmigte der Bayerische Landtag am 6. September 1825 den Bau einer evangelischen Kirche an einer repräsentativen Stelle und gab entsprechende Mittel frei.

Nachdem Ludwig I. den Thron bestiegen hatte, verzögerte sich der Bau immer weiter. Ludwig I. akzeptierte die Entwürfe Leo von Klenzes nicht, schließlich billigte der bewusst katholische König die Pläne des Baurats Johann Nepomuk Pertsch für eine nachklassizistische Rotunde. Obwohl Ludwig I. sehr um eine Rekatholisierung seines Königreiches bemüht war und trotz evangelischer Stiefmutter und evangelischer Gemahlin die Toleranz für die nichtkatholischen Denominationen nur insoweit zuließ, wie sie durch die Verfassung des Königreiches garantiert war, genehmigte er einen repräsentativen Bauplatz für die „Evangelische Kathedralkirche“, verlegte ihn aber vom Maximiliansplatz zu dem weniger vornehmen Karlsplatz (Stachus) in der Höhe Schwanthalerstraße/Herzogspitalstraße. Eine Beteiligung an den Baukosten aus seiner Privatschatulle verweigerte Ludwig. So verzögerte sich der Bau aus finanziellen Gründen auch nach der Grundsteinlegung am 28. Juli 1827 immer wieder. Erst am 25. August 1833, dem Namenstag Ludwigs I., konnte die Protestantische Kirche München, so ihre damalige offizielle Bezeichnung, eingeweiht werden. Für die angeheirateten evangelischen Mitglieder des Königshauses wurde St. Matthäus auch Hofkirche.

Durch den Ausbau des Karlsplatzes mit repräsentativen Gebäuden, wie dem Justizpalast und zuletzt dem Stachusrondell durch Gabriel von Seidl, wurde die Lage der Kirche repräsentativer, sodass sie schließlich optisch der südliche Abschluss des Karlsplatzes wurde. 1919 wurde St. Matthäus Predigtstätte des Kirchenpräsidenten, der seit 1933 den Titel Landesbischof führt.

Für diese Kirche baute Albert Moser eine dreimanualige Orgel mit 74 Registern auf pneumatischen Kegelladen, die am 17. Oktober 1926 eingeweiht wurde. Als Besonderheit verfügte dieses Instrument über ein für diese Zeit ungewöhnliches Obertonregister (None 8/9' im Echo).

Auf Drängen Adolf Hitlers verfügte der NSDAP-Gauleiter in Oberbayern, Adolf Wagner, im Juni 1938 den Abriss der Kirche – angeblich um die Sonnenstraße auf Berliner Maße verbreitern zu können. Als eigentlicher Anlass wird jedoch die schwelende Animosität des NS-Regimes gegen den bayerischen Landesbischof Hans Meiser vermutet, der eine Gleichschaltung der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern durch die Deutschen Christen und damit ein Aufgehen in der „Reichskirche“ zu verhindern versuchte.

Der Beschluss des Abrisses wurde dem damaligen Pfarrer Friedrich Loy am 9. Juni 1938 mitgeteilt. Zwei Tage später intervenierte Landesbischof Hans Meiser erfolglos. Am 26. Juni 1938 wurde die Vorhalle und am 3. Juli 1938 der Turm gesprengt. Am 6. Juli 1938 waren die Abbrucharbeiten abgeschlossen. Parallel dazu wurde am 8. Juni 1938 der Abbruch der Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße ebenfalls aus verkehrlichen Gründen verfügt, und ebenso schnell wurde sie innerhalb von vier Wochen dem Erdboden gleich gemacht. Es sollte vermutlich getestet werden, ob und in welchem Umfang mit Protesten aus dem kirchlichen Milieu zu rechnen wäre.

Dieser Text basiert auf dem Artikel St._Matthäus_(München) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.