Stadtgeschichte München

Veranstaltungen - Geschichte - Kunst & Denkmal

Umgebungssuche

15. 6 1896 - Erwerb eines Bauplatzes für das Marianum

München-Untergiesing * Nachdem die Eichthal'sche Lederfabrik den Vertrag mit dem Marianum aufgekündigt hat, ist die Vereinsleitung zum Handeln gezwungen. Die Generalversammlung beschließt den Erwerb eines Bauplatzes an der Humboldt-/Ecke Claude-Lorrainstraße.

Im diesem Jahr werden im Marianum 139 Mädchen ausgebildet, davon sind neunzehn „mit körperlichen Gebrechen derart behaftet, dass sie sich anderswo nicht hätten durchbringen können“, ist im Geschäftsbericht zu lesen.

1. 3 1952 - Das Unterkunftsheim für Männer

München-Untergiesing * Pfarrer Adolf Mathes, der seinerzeit auch als „Bunkerpfarrer" bekannt war, eröffnet das Heim für obdachlose Männer an der Pilgersheimerstraße 11, als Ersatz für die zwei Bunker, die er bis dahin anzubieten hatte.

Das „Pilgersheim" hat bei seiner Eröffnung - als damals Deutschlands modernstes Obdachlosenasyl - 400 Betten, in denen vor allem das Heer von Kriegsheimkehrern, Evakuierten, Heimatvertriebenen und Menschen, die alles verloren haben, kurzzeitig unterkommen. Das Haus verfügt im Erdgeschoss über einen Aufenthaltsraum und elf Schlafsäle, mit jeweils acht oder sechzehn Betten.

- Die erste Nacht ist kostenlos.

- Für jede weitere Übernachtung müssen die Männer ein Fufzgerl bezahlen.

- Für ein weiteres Fünferl gibt es einen Morgenkaffee.

- Die Quartiersuchenden können das Haus nur durch das Zimmer des Arztes betreten.

- Nach einer kurzen Untersuchung müssen die Männer baden und werden - wenn notwendig und notfalls auch zwangsweise - desinfiziert.

- Eigene Kleidung ist den Asylsuchenden verboten.

- Sie müssen gestreifte Blaumann-Schlafanzüge und Filzpantoffeln anziehen.

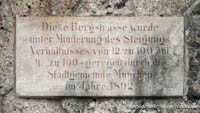

1867 - Mit der Errichtung der „Frühlingsanlagen“ wird begonnen

München-Au - München-Untergiesing * Mit der Errichtung der „Frühlingsanlagen“ ober- und unterhalb der „Reichenbachbrücke“ wird begonnen. Das Gelände verbindet die rechtsseitigen Isarauen mit der Stadt, wobei es sich zunächst lediglich um einen Spazierweg mit „Begleitbepflanzung“ in den ehemaligen Wiesen handelt.

Erst nach der Fertigstellung der „Wittelsbacher Brücke“ - im Jahr 1876 - werden auch die Wege durch die „Birkenleitenau“ - in Verlängerung der „Frühlingsanlagen“ - bis nach Harlaching angelegt.

Die „Stadtgärtner“ wollen damit die rechtsseitigen „Isaranlagen“ - unter Einbeziehung der „Gasteig- und Maximiliansanlagen“ - in eine zusammenhängende Promenade von Harlaching bis nach Bogenhausen verwandeln. Eine Idee, die bereits auf eine Initiative König Max II. zurückgeht, der ganz München mit einem Ring von „Anlagen“ umgeben wollte.

3 2004 - Der Untergiesinger „Hochbunker“ wird umgebaut

München-Untergiesing * Mit dem Umbau des „Luftschutzbunkers“ an der Claude-Lorrain-Straße wird begonnen.

Zunächst müssen die dicken „Bunkerwände“ bis auf ein Betonskelett abgetragen, die Wandstärke mit einer Betonfräse von 2,40 auf 1,20 Meter halbiert, neue Decken eingezogen und die Haustechnik installiert werden.

Dank raumhoher Fensterfronten ist es dort jetzt hell und freundlich, wo bis vor Kurzem nur durch schmale Schlitze schwaches Tageslicht eindrang. Alleine die Umbaukosten erfordern einen Finanzaufwand von 1,6 Millionen Euro.

Jede Wohneinheit des inzwischen sechsstöckigen Gebäudes besteht aus 120 bis 130 Quadratmetern.

Die beiden oberen Stockwerke, die das Architekten-Team - auch um den Kostendruck zu mindern - auf den ursprünglich vierstöckigen „Bunker“ gesetzt hat, bestehen sogar komplett aus einer Glas- und Stahlkonstruktion. Nichts behindert in diesen „Luxus-Lofts“ den Panoramablick auf die Isarauen und die Silhouette der Innenstadt.

1905 - Das „Brausen- und Wannenbad“ an der Pilgersheimerstraße 5 wird erbaut

München-Untergiesing * Das „Brausen- und Wannenbad“ an der Pilgersheimerstraße 5 wird durch den städtischen Baurat R. Schachner erbaut.

Ab dem 15. 8 1894 - Ein spektakulärer Wettkampf zwischen einem Ross und einem Stahlross

München-Untergiesing * Auf der Radrennbahn am Schyrenplatz findet wieder ein spektakulärer Wettkampf zwischen einem Ross und einem Stahlross statt. Der aus den Vereinigten Staaten von Amerika kommende Reiter ist angeblich der Sohn von Buffalo Bill: Samuel Franklin Cody.

Doch weder der Wild-West-Weltstar William Frederick Cody alias Buffalo Bill noch dessen Sohn traten bei dem Radl-Pferde-Rennats am Schyrenplatz an den Start. Der Reiter ist vielmehr ein US-amerikanischer Wildwest-Show-Darsteller, der sein Vorbild Buffalo Bill nicht nur in Sachen Kleidung und Auftreten kopiert, sondern auch über die Angleichung an den berühmten Namen sogar bewusst mit einer Verwechslung spekuliert. Denn der Mann, der sich immer wieder Samuel Franklin Cody oder Captain Cody nennt, heißt in Wirklichkeit Samuel Franklin Cowdery. Der Rennradler ist der aus dem Westend stammende Josef Fischer.

Das Radl-Pferde-Rennats findet an mehreren Tagen (15., 17.und 19. August) - über insgesamt sieben Stunden - statt. „Zu diesem Schauspiel hatte sich am ersten Tag eine kolossale Menschenmenge auf dem Rennplatz des Münchner Velozipedclubs eingefunden“. Die Bahnlänge beträgt für den Radler 500, für den Reiter 494 Meter. S. F. Cody benutzt von seinen zehn Pferden sechs und beweist sich als ausgezeichneter Reiter, verliert beim Wechsel der Pferde aber jedes Mal sechzig Meter.

Fischer kann das Rennen nur deshalb für sich entscheiden, weil die Ausgangslage für die beiden Rivalen ungleich ist. So ist die Veloziped-Bahn eigens für Radrennen hergestellt worden, während die Reitbahn für ein Pferderennen ungeeignet ist. Die Kurven sind zu eng und die Längsseiten zu wenig lang, sodass Cody seine Pferde gar nicht richtig ausreiten kann. Wäre eine bessere Bahn vorhanden gewesen, hätte Cody den Dauerradfahrer auch geschlagen, so wie er in Paris, Pest und anderen Orten bis dahin alle Rennradfahrer besiegt hatte.

Zum Schluss schlägt Fischer den Texaner - bei einer Gesamtrennstrecke von 259 Kilometer - mit einem Vorsprung von knapp fünfzig Kilometern. Die Bezahlung für die sieben Rennstunden soll 350 Mark betragen haben.

Ab 1855 - Der Wiederaufbau des „Schyrenbades“ dauert bis 1856

München-Untergiesing * Der Wiederaufbau des „Schyrenbades“ dauert bis 1856.

2. 10 1943 - Tragödie in der Kühbachstraße

München-Untergiesing * Die Bevölkerung des dicht besiedelten Untergiesing ist durch die Nähe zum Gauleiterbunker im bombensicheren Kellermassiv im Nockherberg und der Isar, an der sich die alliierten Bomber orientieren, stark bedroht.

In der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1943 ereignet sich in der Kühbachstraße eine Tragödie. Im Keller des Anwesens Nr. 18 und 20 ertrinken 47 Menschen in dem durch geplatzte Hydranten hereinstürzenden Wasser. Es handelt sich dabei um eine Hochzeitsgesellschaft, die in dem Gasthaus feiert.

Da die Geladenen während des Bombenalarms nicht extra in den Bunker an der Sachsenstraße laufen wollten, gehen sie in den Keller, den sie nicht mehr lebend verlassen können. Ihre zum Teil weit entfernten Heimatwohnorte weisen die Toten als Münchenbesucher aus.

1851 - Ein Hochwasser der Isar zerstört das „Schyrenbad“

Untergiesing * Ein Hochwasser der Isar zerstört das „Schyrenbad“.

1. 10 1904 - Die neue Wittelsbacherbrücke wird der Öffentlichkeit übergeben

München-Isarvorstadt * Die neue Wittelsbacherbrücke wird der Öffentlichkeit übergeben. Sie ist eine frühe Stahlbetonkonstruktion. Architekt ist der Stadtbaumeister Theodor Fischer. Ein Betonbogen trägt das Reiterstandbild Ottos von Wittelsbach. Erkerbauten mit Sitzbänken lockern den Brückenkörper insgesamt auf.

25. 8 1876 - Die Wittelsbacherbrücke wird der Öffentlichkeit übergeben

München-Ludwigsvorstadt - München-Au * Am 31. Geburtstag König Ludwigs II. wird die Wittelsbacherbrücke der Öffentlichkeit übergeben. Die eiserne Brücke stammt von der Münchner Tochtergesellschaft der Cramer-Klett'schen Eisenwerke Nürnberg, der Süddeutschen Brückenbaugesellschaft.

Einen besonderen Aufwand betreibt man mit den zwei Brückenportalen, die reich ausgestattet waren. Den bisherigen Holzsteg reißt man kurz vor Fertigstellung der Brücke ab. Zweifellos ist eine leistungsfähige Brücke für Untergiesing überlebensnotwendig, da hier bisher nur sehr wenig funktioniert hat: kein Bahnhof, kein Schlachthof, dafür aber der städtebaulich stark behindernde Bahndamm.

Eine Brücke ist Untergiesings letzte Chance, denn nur durch sie ist mit einer großflächigen Ansiedlung von Industriebetrieben und Unternehmen zu rechnen, nur durch sie entstehen neue Impulse für die Entwicklung des Stadtviertels, nur durch den neuen Isarübergang kann der Wohlstand der Bewohner gefördert werden und nur durch ihn kann bei der Vorstadt-Bevölkerung „Bildung und bürgerlicher Freisinn“ zunehmen.

3 1901 - Als achte und vorläufig letzte Brücke wird die „Wittelsbacherbrücke“ gebaut

München-Isarvorstadt - München-Untergiesing * Der Münchner Magistrat beschließt, den gesamten Isarbereich neu zu fassen und dabei die Brücken aus Stein zu erbauen.

Als achte und vorläufig letzte Brücke soll „an Stelle der eisernen Wittelsbacherbrücke durch die Fa. Sager & Woerner eine massive Brücke mit einem Bogen über die große Isar, vier Bogen über die kleine Isar, sämtliche sichtbaren Bauteile in Stampfbeton mit Muschelkalkverkleidung, mit einer lichten Breite von 20 Metern erbaut werden“.

1874 - Die „Wittelsbacherbrücke“ muss dringend neu gebaut werden

München-Untergiesing - München-Isarvorstadt * Obwohl der ehemalige „Werksteg“ an der Stelle der heutigen „Wittelsbacherbrücke“ aus Statikgründen nur von Fußgängern benutzt werden darf, wird auf der Brücke - verbotenerweise, aber verständlich - geritten, gefahren und das Vieh getrieben.

Doch nicht nur deshalb muss ein Überweg gebaut werden, der den Anforderungen angepasst ist.

Für Giesing ist eine Verkehrsanbindung dringendst erforderlich, weshalb mit dem Bau einer eisernen Fachwerkskonstruktion begonnen wird.

1871 - Die Wittelsbacherbrücke wird erbaut

München-Isarvorstadt - München-Untergiesing * Die Wittelsbacherbrücke wird in Verlängerung der Kapuzinerstraße als hölzener Fußgängersteg erbaut, um die Reichenbachbrücke zu entlasten und dem aufstrebenden Untergiesing entgegen zu kommen. Bei der neuen Brücke handelt es sich aber nur um den nicht mehr benötigten Werksteg, der nach Beendigung der Arbeiten an der Braunauer Eisenbahnbrücke dort demontiert und hier neu aufgebaut werden wird. Der ehemalige Werksteg darf aus Statikgründen nur von Fußgängern benutzt werden.

1. 4 2013 - Die Giesinger Brauerei will auf die Oide Wiesn

München-Untergiesing - München-Theresienwiese * Die Giesinger Brauerei will auf die Oide Wiesn. Die kleine Münchner Privatbrauerei stellt auf einer Pressekonferenzpläne ihre Wiesn-Hütte vor. Ein Super-Aprilscherz!!!

1893 - Der „Trinkbrunnen“ am Giesinger Berg geht in Betrieb

München-Obergiesing * Der „Trinkbrunnen“ am Aufgang zur „Heilig-Kreuz-Kirche“ am Giesinger Berg geht in Betrieb.

6. 11 2014 - Der Giesinger Bräu nimmt seinen Braubetrieb in Obergiesing auf

Obergiesing * Der Brauereibetrieb im Giesinger Bräu in der Martin-Luther-Straße 2, direkt gegenüber der Heilig-Kreuz-Kirche, nimmt seine Tätigkeit auf. Die Giesinger Brauer schreiben mit dem Bauvorhaben ein Stück Münchner Biergeschichte. Am neuen Standort kann die Kapazität bereits in der ersten Ausbaustufe auf 5.000 Hektoliter pro Jahr gesteigert werden. Das Gebäude gehört den Stadtwerken, die Brauer ziehen als Mieter ein.

2,8 Millionen Euro investierte der Giesinger Bräu in sein neues Brauhaus. Das neue Brauhaus samt Bierstüberl und Freischankfläche breitet sich auf einer Fläche von 600 Quadratmetern aus. Die Gäste im 60 Plätze fassenden Bräustüberl können durch ein riesiges Panoramafenster in die Brauerei und die Flaschenabfüllanlage schauen.

In zwei weiteren Schritten soll danach die Braukapazität auf bis zu 13.000 Hektoliter jährlich erhöht werden. Eine erhöhte Freischankfläche, sowie eine Rampe, über die Lkw Malz liefern und das Bier für die Getränkemärkte abholen können, ergänzen den Braubetrieb. Am neuen Ort ist genügend Platz für Fassbier. Bisher füllte die Brauerei ihr Bier vor allem in Flaschen ab.

6. 12 2012 - Baubeginn für den Giesinger Bräu in der Martin-Luther-Straße 2

München-Obergiesing * Mit dem ersten Spatenstich beginnt der Ausbau des neuen Braubetriebs für den Giesinger Bräu in der Martin-Luther-Straße 2, direkt gegenüber der Heilig-Kreuz-Kirche. Obwohl der Giesinger Bräu sein Bier nur regional vertreibt, ist die Nachfrage ist in den letzten drei Jahren kontinuierlich gestiegen. Damit ist das Produktionsvolumen in der Birkenau 5 vollständig ausgeschöpft.

Außerdem gibt es keine Anfahrtsmöglichkeiten für die Kunden, die das Bier meist direkt in der Brauerei kaufen. Auch die Lkw, die das Malz liefern, tun sich beim Rangieren in dem Wohngebiet schwer. Deshalb haben sich die Brauer um ihren Geschäftsführer Steffen Marx für den Umzug entschieden.

25. 10 1883 - Der Außenbau der neuen Heilig-Kreuz-Kirche ist abgeschlossen

München-Obergiesing * Der Außenbau der neuen Heilig-Kreuz-Kirche in Ziegelbauweise ist abgeschlossen.

1878 - Die „Heilig-Kreuz-Kirche“ besitzt zwei bemerkenswerte Nebenaltäre

München-Obergiesing * Die „Heilig-Kreuz-Kirche“ besitzt zwei bemerkenswerte Nebenaltäre: den „Marienaltar“ und den „Josephsaltar“.

Das Programm des „Marienaltars“ wird im Rahmen einer Altarstiftung zum Tode des Papstes Pius IX. festgelegt.

Es geht hierbei um den Kampf der katholischen Kirche um Macht und Einfluss im Verhältnis zu den Staaten und zur eigenen Anhängerschaft.

4 1944 - Die „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird bei einem Luftangriff schwer beschädigt

München-Obergiesing * Die „Heilig-Kreuz-Kirche“ wird bei einem Luftangriff schwer beschädigt.

Drei Jahre lang steht der Dachstuhl offen und wird danach nur provisorisch wieder aufgebaut.

Um den 2. 5 1919 - Erbitterte Straßenschlachten rund um die Martin-Luther-Straße

München-Giesing * Die Angst und der Hass auf die Giesinger war bei den Nationalsozialisten tief eingebrannt und reichte in die Zeit der Zerschlagung der Räterepublik zurück. Als die Weißen Truppen auf der Tegernseer-Landstraße gegen die Rote Hochburg Giesing vorrücken, postiert die Rote Armee auf dem strategisch günstig gelegenen Turm der Heilig-Kreuz-Kirche ihre Maschinengewehre.

1901 - Die „Herakles & Antäos-Gruppe“ am „Schyrenplatz“

München-Untergiesing * Eine „Herakles & Antäos-Gruppe“ wird von der Stadt München „für die städtischen Grünanlagen am rechten Isarufer“ erworben und auf einem eigens dafür angefertigten Sockel auf dem „Schyrenplatz“ aufgestellt.

Die grimmige „Catcher-Gruppe“ stellt eine Begebenheit aus der griechischen Mythologie dar.

„Antäos“, ein libyscher Gigant, war der Sohn des Meeresgottes „Poseidon“ und der Erdgöttin „Ge“.

Da er seine Kraft durch die Berührung mit seiner Mutter, der Erde, erhielt und ständig erneuerte, besiegte er seine Gegner regelmäßig, um anschließend die Schädel seiner Opfer als „Dachziegel“ für den Tempel seines Vaters zu verwenden.

Als er „Herakles“, den Sohn des „Zeus“ und der „Alkmene“, zum Ringkampf zwang, nahm dieser dem Giganten die Kraft, indem er ihn hochhob und in der Luft so lange quetschte, bis die Knochen des „Antäos“ brachen und dieser schließlich daran starb.

Thematisch ergibt sich ein Zusammenhang durch die Nutzung von Platz und Gebäude für sportliche Zwecke.

Der Standort der Gruppe hat sich seit dem Tag der Aufstellung nicht mehr verändert.

1982 - Die „Feldmüller-Siedlung“ als denkmalgeschütztes Ensemble erfasst

München-Obergiesing * Die Häuser der „Feldmüller-Siedlung“ werden als denkmalgeschütztes Ensemble erfasst und aufgenommen.

Diese Maßnahme ist die Rettung in letzter Minute, denn es hatten sich bereits einige Betonklötze, darunter das Kaufhaus „kepa“, später „Karstadt“, als Fremdkörper in die Arbeitersiedlung eingenistet.

Das Kaufhaus erwarb einige historische Häuser und benutzte sie als Lager oder ließ sie bewusst leer stehen und verkommen, um nach einem Abbruch das Warenhaus erweitern zu können.

Bei der „Feldmüller-Siedlung“ handelt es sich nicht nur um ein „Ensemble“ von interessanter städtebaulicher und siedlungsgeschichtlicher Besonderheit, sondern auch um eines von großer sozialgeschichtlicher Bedeutung.

Die ungewöhnlich frühe Arbeitersiedlung im Vorstadtbereich ist zu ihrem Entstehungszeitpunkt äußerst „modern“ und „fortschrittlich“ und dokumentiert den sozialen Aufstieg von Tagelöhnern, die sich aus ihren bescheidenen Zimmerunterkünften in den Herbergshäusern ins Kleineigentum heraufgearbeitet haben.

Bebaut werden die Grundstücke mit erdgeschossigen Satteldachhäusern, in biedermeierlicher Traufenstellung an die vorderste Baulinie gerückt und zusammengefasst zu Zwei- und Dreispännern.

Hinterm Haus befinden sich kleine Gartenparzellen, auf denen bald Rück- und Nebengebäude entstehen, die meist gewerblichen Zwecken dienen.

Damit wird hier in kleinem Maßstab ein Siedlungstyp vorweggenommen, der sich im großen Umfang erst nach dem Ersten Weltkrieg entwickeln kann.

Heute ist die „Feldmüller-Siedlung“ die größte und bestandsmäßig am besten überlieferte Vorstadtsiedlung Münchens aus der Mitte des 19. Jahrhunderts.

4. 12 1971 - Deutschlands erster McDonalds wird eröffnet

München-Obergiesing * An der Martin- Luther-Straße 26 eröffnet McDonalds seine erste deutsche Filiale. Dass die US-amerikanische Fleischpflanzl-Braterei gerade in Giesing ihr erstes Lokal eröffnet, liegt an der Nähe des Stadions an der Grünwalder Straße und der leichten Erreichbarkeit mit dem Auto. Einen sicheren Kundenstamm hat man zudem mit den zahlreichen Amerikanern, die im Südosten Münchens ihre Militär- und Wohnanlagen unterhalten und in McDonalds ein Stück Zuhause vorfinden.

Das anfängliche Angebot umfasst Hamburger, Cheeseburger, Pommes Frites, Cola, Limo und Kaffee. Ein Hamburger kostet 95 Pfennige. Die Käsescheiben werden noch mit der Hand vom Block geschnitten, die Kartoffeln für die Pommes ebenfalls von Hand geschält und geschnitten. Der schlagartig einsetzende Erfolg gibt den Marktstrategen mit ihrer Standortwahl Deutschland recht: Bereits im ersten Monat beträgt der Umsatz des Lokals 110.000 DMark.

Diese typisch amerikanische Esskultur erfährt Ablehnung von konservativen wie auch linksintellektuellen Kreisen, die ihren emotionalen Anti-Amerikanismus an McDonalds festmachen. Die Firma wird als vermeintlich kurzlebige Modeerscheinung belächelt und als Unkultur verdammt.

Mietshaus

Erstellung: 1890Mietshaus

Baustil: NeurenaissanceMietshaus

Baustil: NeurenaissanceMietshaus

Baustil: NeurenaissanceKleinhaus

Baustil: spätklassizistischMietshaus

Baustil: JugendstilMietshaus

Baustil: JugendstilMietshaus

Baustil: neubarockSatteldachhaus

Erstellung: 1840| Straße | Name | von | bis | ||

|---|---|---|---|---|---|

| 0.82 | Jahnstraße 46 | Schmid Eduard | 1914 | 1933 | |

| 0.96 | Tegernseer Landstraße 98 | Schmid Hermann von |