Im Kreamtorium des Ostfriedhofes werden die in Nürnberg verurteilten und hingerichten NS-Hauptkriegsverbrechern eingeäschert. Die Asche der Verbrecher wurde in die Isar gestreut.

Suchen

Einäscherung der NS-Hauptkriegsverbrechern im Krematorium des Ostfriedhofes

Stalin setzt in Prag eine kommunistische Regierung ein; Beginn des kalten Krieges

Nach dem Zweiten Weltkrieg stärkte die Sowjetunion ihren Einfluss in Osteuropa. In der Tschechoslowakei kam es zu einem kommunistischen Umsturz, als unter sowjetischem Druck eine neue, mosklandtreue Regierung gebildet wurde. Der sogenannte „Prager Februar“ gilt als ein Wendepunkt in der Nachkriegspolitik, da er den Übergang zu einer Einparteienherrschaft markierte. Der Westen reagierte alarmiert – dieses Ereignis trug maßgeblich zur Entstehung des Kalten Krieges bei, der durch das wachsende Misstrauen zwischen Ost und West geprägt war.

Waffenstillstandsabkommen beenden ersten Nahostkrieg

Nach dem ersten Arabisch-Israelischen Krieg schloss Israel mit Ägypten (24.2.), Jordanien (3.4.), Libanon (23.3.) und Syrien (20.7.) jeweils bilaterale Waffenstillstandsabkommen. Diese wurden unter Vermittlung der Vereinten Nationen vereinbart und beendeten die offenen Kampfhandlungen. Die in den Abkommen festgelegten Demarkationslinien, bekannt als „Grüne Linie“, definierten die faktischen Grenzen Israels bis zum Sechstagekrieg. Obwohl die Abkommen keinen dauerhaften Frieden brachten, markierten sie den Übergang von Krieg zu einem angespannten Waffenstillstand und prägten die geopolitische Lage im Nahen Osten nachhaltig.

Ende der Berlin-Blockade

1949 endete die Berlin-Blockade, ein Schlüsselereignis der frühen Kalten Kriegs-Phase. Die Sowjetunion hatte West-Berlin über elf Monate von der Außenwelt abgeschnitten, um die Westmächte zur Aufgabe der Stadt zu zwingen. Die erfolgreiche Luftbrücke der Alliierten versorgte die Stadt mit lebenswichtigen Gütern und führte schließlich zur Aufhebung der Blockade, was als bedeutender Sieg des Westens galt.

Die erste Straßenbahn nach dem Krieg fährt wieder

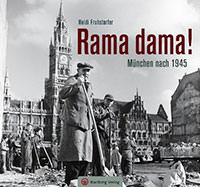

Rama damma

Auf Anregung der amerikanischen Besatzungsmacht rief Oberbürgermeister Thomas Wimmer die Bevölkerung zur Räumaktion »Rama damma« auf. An die 7000 Münchner beteiligten sich an dieser Aktion und räumten ca. 15 000 Kubikmeter Schutt. Dies entsprach allerdings nicht mal der Tagesleistung der beauftragten Räumfirmen. Trotzdem wurde diese Aktion zur Legende der sagenhaften Aufbauleistung verklärt.

Die Sünderin - Skandal und Erfolg im deutschen Nachkriegskino

"Die Sünderin" ist ein deutscher Film von Willi Forst mit Hildegard Knef als Marina, einer jungen Frau, die aus finanzieller Not zur Prostitution gezwungen wird und sich in einen kranken Künstler verliebt. Der Film sorgte wegen einer Nacktszene und der Darstellung von Prostitution und Euthanasie für Skandale und heftige Proteste, insbesondere von der katholischen Kirche. Trotz der Kontroversen wurde er ein großer Kassenerfolg und regte gesellschaftliche Diskussionen über Moral und Ethik an.

Amnestiegesetz: Straferlass für NS-Täter und Kriegsverbrecher

Das Amnestiegesetz von 1951 führte zur Begnadigung von über 792.000 Personen in der Bundesrepublik Deutschland. Es betraf insbesondere Kriegsverbrecher, NS-Funktionäre und Wehrmachtssoldaten, die wegen geringerer Vergehen verurteilt worden waren. Ziel war die gesellschaftliche Reintegration dieser Gruppen und die politische Stabilisierung. Gleichzeitig erfolgten 1951 die letzten Hinrichtungen im Kriegsverbrechergefängnis Landsberg. Die Amnestie war umstritten, da sie eine juristische Aufarbeitung der NS-Zeit teilweise verhinderte und frühere Täter wieder in öffentliche Ämter brachte.

Beendigung des Kriegszustands mit Deutschland

Die westlichen Alliierten erklärten den Kriegszustand mit Deutschland offiziell für beendet. Dies war ein wichtiger Schritt zur schrittweisen Wiedereingliederung der Bundesrepublik in die internationale Gemeinschaft. Zwar bedeutete die Entscheidung noch keine vollständige Souveränität, doch sie markierte den Beginn einer neuen politischen Ära. Besatzungsrechte bestanden weiterhin, aber das Signal für eine stärkere Westintegration war gesetzt. Dies ebnete den Weg für spätere Bündnisse und die wirtschaftliche sowie diplomatische Annäherung an westliche Demokratien.Großbritannien am 9. Juli,Frankreich am 13. Juli,die USA am 19. bzw. 24. Oktober.

Israel besetzt Sinai und Gaza; Ausbruch des 2. arabisch-israelischen Kriegs

Israel besetzt den Sinai und den Gazastreifen während des Suez-Konflikts, der auch als der Zweite Arabisch-Israelische Krieg bekannt ist. Ausgelöst durch politische, wirtschaftliche und militärische Faktoren, begann der Konflikt mit Israels Offensive gegen Ägypten, gefolgt von britischen und französischen Interventionen zur Wiederherstellung der Kontrolle über den Suezkanal. Dies führte zu internationalen Spannungen, besonders zwischen den USA und der UdSSR. Unter internationalem Druck zogen sich Großbritannien und Frankreich zurück, Israel folgte später. Der Konflikt veränderte die geopolitische Landschaft des Nahen Ostens und verstärkte die Rolle der Supermächte in der Region. Friedenstruppen der UN wurden entsandt, um die Situation zu stabilisieren.

Kuba-Krise um russische Atomraketen auf Kuba

Die Kuba-Krise 1962 war ein kritischer Punkt des Kalten Krieges. Entstanden durch die Entdeckung sowjetischer Atomraketen auf Kuba durch die USA, führte sie zu extremer internationaler Spannung. Die USA unter Kennedy reagierten mit einer Seeblockade gegen Kuba. Nach riskanten diplomatischen Verhandlungen vereinbarten die USA und die Sowjetunion unter Chruschtschow den Rückzug der sowjetischen Raketen im Austausch gegen ein US-Invasionsverbot in Kuba und das spätere Entfernen amerikanischer Raketen aus der Türkei. Diese Krise markiert einen der gefährlichsten Momente der nuklearen Konfrontation im Kalten Krieg.

Auslöser des Sechstagekriegs: Operation Fokus

Der israelische Angriff auf Ägypten, bekannt als 'Operation Fokus', war der Auslöser des Dritten Arabisch-Israelischen Krieges, auch Sechstagekrieg genannt. Israel startete einen Überraschungsangriff auf die ägyptischen Luftstreitkräfte und zerstörte einen erheblichen Teil der ägyptischen Luftwaffe am Boden. Diese Offensive führte zur Eskalation des Konflikts, in den auch Jordanien und Syrien verwickelt wurden, und resultierte in einem schnellen und entscheidenden Sieg für Israel, das bedeutende Gebiete eroberte.

Israels Sieg im Sechstagekrieg 1967

Der Dritte Arabisch-Israelische Krieg endete im Juni 1967 nach nur sechs Tagen mit einem klaren Sieg Israels. In einem präventiven Angriff schlug Israel die Streitkräfte Ägyptens, Jordaniens und Syriens zurück. Dabei besetzte es den Sinai, den Gazastreifen, das Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. Der Krieg veränderte die geopolitische Lage im Nahen Osten grundlegend und führte zu anhaltenden Spannungen. Die Besetzung der Gebiete ist bis heute international umstritten und politisch hochbrisant.

4. arabisch-israelischen Krieg ('Jom-Kippur-Krieg')

Im Jom-Kippur-Krieg griffen Ägypten und Syrien überraschend Israel an, um verlorenes Territorium zurückzugewinnen. Der Konflikt führte zu intensiven Kämpfen und provozierte eine weltweite Energiekrise durch das darauf folgende Ölembargo der arabischen Staaten. Trotz anfänglicher Erfolge der Angreifer konnte Israel die Angriffe zurückschlagen. Der Krieg endete mit einem Waffenstillstand, der den Status quo weitgehend wiederherstellte, aber zu nachhaltigen politischen Veränderungen in der Region führte.

Beginn des libanesischen Bürgerkriegs

Der libanesische Bürgerkrieg begann im April 1975 und war ein komplexer Konflikt, der verschiedene religiöse und ethnische Gruppen des Landes umfasste. Auslöser waren soziale Ungleichheiten, politische Spaltungen sowie regionale und internationale Einflüsse, einschließlich Spannungen zwischen Christen und Muslimen. Der Krieg dauerte bis 1990, führte zu massiven Verlusten an Menschenleben, umfassender Zerstörung und hinterließ tiefe Narben in der libanesischen Gesellschaft und Infrastruktur.

Erster Golfkrieg (Irak–Iran-Krieg)

22. September 1980: Irak beginnt Invasion des Iran → Beginn des Krieges.1982: Iranische Gegenoffensive, Rückeroberung der besetzten Gebiete.1984–1987: „Tankerkrieg“ im Persischen Golf, Angriffe auf Öltransporte.16. März 1988: Giftgasangriff auf Halabdscha (ca. 5.000 Tote).20. August 1988: Waffenstillstand unter Vermittlung der UN (Resolution 598).

Zweiter Golfkrieg (Irak–Kuwait-Krieg 1990/91)

2. August 1990: Irakische Truppen besetzen Kuwait.August 1990: UN-Sicherheitsrat verhängt Sanktionen; USA entsenden Truppen nach Saudi-Arabien (Operation Desert Shield).17. Januar 1991: Beginn der Luftangriffe der Koalition (Operation Desert Storm).24.–28. Februar 1991: Bodenoffensive („100-Stunden-Krieg“), Befreiung Kuwaits.3. März 1991: Irak akzeptiert Waffenstillstandsbedingungen.

Kroatien und Slowenien erklären sich für unabhängig - Beginn der Jugoslawienkriege

Die Jugoslawienkriege begannen mit den Unabhängigkeitsbestrebungen von Slowenien und Kroatien, die den Zerfall des jugoslawischen Staatenbundes einleiteten. Die Jugoslawische Volksarmee, dominiert von Serben, griff ein, um die Abspaltungen zu verhindern, was zu blutigen Konflikten führte. Ursachen waren ethnische Spannungen, wirtschaftliche Ungleichheiten und aufkommender Nationalismus. Führer wie Slobodan Milošević und Franjo Tuđman trieben die Spaltung voran. Die Kriege betrafen fast alle Republiken Jugoslawiens und führten zu schweren humanitären Krisen und anhaltenden Nachwirkungen.

Einmarsch der russischen Armee in Tschetschenien

Im Jahr 1994 marschierte die russische Armee in Tschetschenien ein, um die Unabhängigkeitsbestrebungen der Region zu unterdrücken. Dieser Einmarsch markierte den Beginn des Ersten Tschetschenienkriegs, einer brutalen und blutigen Auseinandersetzung, die bis 1996 andauerte. Der Konflikt war geprägt von schweren Menschenrechtsverletzungen und führte zu erheblichen zivilen Verlusten sowie zur Zerstörung der tschetschenischen Infrastruktur. Der Krieg endete ohne klare Lösung und hinterließ tiefe Narben in der Region.

Rehabilitierung vergessener NS-Opfer

Mit dem Gesetz zur Aufhebung nationalsozialistischer Unrechtsurteile werden NS-Verurteilungen schrittweise aufgehoben. Ab 1998 und durch Änderungen 2002 und 2009 erfahren auch lange vergessene Opfergruppen wie Homosexuelle, Deserteure und Kriegsdienstverweigerer späte Rehabilitierung. Das Gesetz ist ein wichtiger Schritt zur juristischen und moralischen Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts.

Dritter Golfkrieg (Irakkrieg 2003)

20. März 2003: Beginn der US-geführten Invasion im Irak ohne UN-Mandat.9. April 2003: Sturz Bagdads, Ende der Herrschaft Saddam Husseins.Dezember 2003: Saddam Hussein wird gefasst.2004–2007: Aufstände, Bürgerkriegstendenzen, Anschläge (v. a. durch Al-Qaida im Irak).2011: Abzug der US-Kampftruppen