Stadtgeschichte München

Stadtportal zur Münchner Stadtgeschichte

Straßen - Umgebungssuche

Erstnennung: 1894 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.25 |

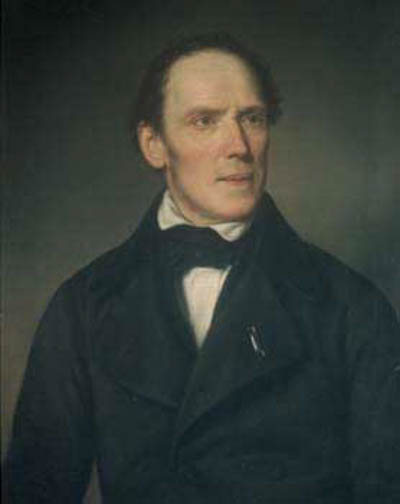

Arnold von Zenetti (* 18. Juni 1824 in Speyer; † 2. September 1891 in München) war ein deutscher Architekt und Münchner Baubeamter (Vorstand des Stadtbauamtes).

Er siedelte früh nach München über, da der Vater als Beamter dorthin überwechselte. Am 6. November 1843 begann Zenetti mit dem Studium der Architektur sowie der Ingenieurwissenschaften an der Akademie der Bildenden Künste München, trat am 1. Mai 1850 in den Dienst der Stadtverwaltung und avancierte 1867 zum Münchner Stadtbaurat. In seiner Amtszeit beeinflusste Zenetti die städtebauliche Entwicklung der Haupt- und Residenzstadt maßgeblich. Er baute mehrere Krankenhäuser, wobei er besonderen Wert auf zeitgemäße Wasser- und Energieversorgung sowie Hygiene legte. Beispiele hierfür sind das Garnisonslazarett in Neuhausen, heute Deutsches Herzzentrum München, und die Dr. Haunersche Kinderklinik in der Lindwurmstraße. Außerdem errichtete er Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Villenbauten im pittoresken Regional-Nationalstil in den neuen Villenkolonien beim Starnberger See. Arnold Zenetti führte auch flächendeckend die Kanalisation in München ein, beginnend mit dem Bau von Sielkanälen in der Maxvorstadt und Ludwigsvorstadt. Die typische Münchner Bezeichnung Siel ist sonst in Süddeutschland nicht geläufig und geht auf einen diesbezüglichen Studienaufenthalt Zenettis in Norddeutschland zurück. Er schuf außerdem den Alten Nördlichen Friedhof (Maxvorstadt) und 1876–1878 den Münchner Schlacht- und Viehhof. Zu letzterem Bauvorhaben bereiste der Architekt vorher mit einer Fachkommission speziell verschiedene europäische Großstädte, um sich über die aktuelle Entwicklung zu orientieren.[

Erstnennung: 1894 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.25 |

Arnold von Zenetti (* 18. Juni 1824 in Speyer; † 2. September 1891 in München) war ein deutscher Architekt und Münchner Baubeamter (Vorstand des Stadtbauamtes).

Er siedelte früh nach München über, da der Vater als Beamter dorthin überwechselte. Am 6. November 1843 begann Zenetti mit dem Studium der Architektur sowie der Ingenieurwissenschaften an der Akademie der Bildenden Künste München, trat am 1. Mai 1850 in den Dienst der Stadtverwaltung und avancierte 1867 zum Münchner Stadtbaurat. In seiner Amtszeit beeinflusste Zenetti die städtebauliche Entwicklung der Haupt- und Residenzstadt maßgeblich. Er baute mehrere Krankenhäuser, wobei er besonderen Wert auf zeitgemäße Wasser- und Energieversorgung sowie Hygiene legte. Beispiele hierfür sind das Garnisonslazarett in Neuhausen, heute Deutsches Herzzentrum München, und die Dr. Haunersche Kinderklinik in der Lindwurmstraße. Außerdem errichtete er Mitte des 19. Jahrhunderts zahlreiche Villenbauten im pittoresken Regional-Nationalstil in den neuen Villenkolonien beim Starnberger See. Arnold Zenetti führte auch flächendeckend die Kanalisation in München ein, beginnend mit dem Bau von Sielkanälen in der Maxvorstadt und Ludwigsvorstadt. Die typische Münchner Bezeichnung Siel ist sonst in Süddeutschland nicht geläufig und geht auf einen diesbezüglichen Studienaufenthalt Zenettis in Norddeutschland zurück. Er schuf außerdem den Alten Nördlichen Friedhof (Maxvorstadt) und 1876–1878 den Münchner Schlacht- und Viehhof. Zu letzterem Bauvorhaben bereiste der Architekt vorher mit einer Fachkommission speziell verschiedene europäische Großstädte, um sich über die aktuelle Entwicklung zu orientieren.[

Erstnennung: 1881 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.28 |

Zunächst besuchte er die Dorfschule von Pörnbach, ca. vier Kilometer von seinem Wohnort entfernt. Der Dorflehrer erkannte die Begabung des Buben und veranlasste, dass er in die Lateinschule des Benediktinerklosters Scheyern geschickt wurde. Später wechselte er an das Gymnasium in Ingolstadt, anschließend an das (heutige) Wilhelmsgymnasium in München, das er 1801 abschloss[1] und seine Studien am Lyzeum München fortsetzte.

1815 unternahm er seinen ersten Versuch einer grammatischen Darstellung der bairischen Mundart, 1821 erschien der erste Band seines phonetischen Alphabets sowie Die Mundarten Bayerns grammatisch dargestellt (Neudruck 1929). Mit ihr wurde er der Begründer der wissenschaftlichen Dialektologie.

1824 wurde er außerordentliches Mitglied der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1829 zum ordentlichen Mitglied gewählt, eine von schließlich zwölf Mitgliedschaften in Gelehrtengesellschaften des In- und Auslandes. In den Jahren 1827 bis 1837 schuf er, zunächst gefördert vom bayerischen Kronprinzen Ludwig I., sein Hauptwerk, das vierbändige Bayerische Wörterbuch[2], das zum Vorbild und zur Norm aller Mundartwörterbücher wurde.

Erstnennung: 1890 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Dreimühlen | Entfernung: 0.33 |

Simon Reiffenstuel (* 1574 in Gmund am Tegernsee; † 8. Februar 1620) (ue wird als langes u ausgesprochen, siehe auch Dehnungszeichen) war ein bayerischer Baumeister. Eine abweichende Schreibweise ist Simon Reifenstuel.

Reiffenstuel wurde in Gmund am Tegernsee geboren und war wie sein Vater Hanns Reiffenstuel ebenfalls Hofbrunnen- und Zimmerermeister und Hofbaumeister von Herzog Maximilian I. von Bayern.

Gemeinsam mit seinem Vater erbaute er von 1617 bis 1619 die Soleleitung von Bad Reichenhall nach Traunstein. Die 31 Kilometer lange Leitung überwand die 240 Höhenmeter durch sieben Pumpstationen („Brunnhäuser“), deren Kolbenpumpen durch 7 Meter hohe oberschlächtige Wasserräder angetrieben wurden. Diese Bronze-Pumpstiefel wurden von Simon Reiffenstuel entwickelt und ermöglichten erst die Überwindung der Höhendifferenz und damit die Verwirklichung dieser für die damalige Zeit außergewöhnliche technische Leistung.

Erstnennung: 1877 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.35 |

Tumblingerstraße: Michael Tumblinger, Metzger und Zunftmeister, soll nach einer unverbürgten Sage aufgrund eines kaiserlichen Privilegs 1426 in München den Metzgersprung eingeführt haben. *1877

1965 - Baureferat

Erstnennung: 1904 | Stadtbezirk: 6. Sendling - Sendlinger Feld | Entfernung: 0.39 |

Gotzing ist ein Ortsteil von Weyarn in Oberbayern. Der Ortsname lässt sich zurückführen auf die Keltenzeit, was an der für diese Zeit typischen Endung auf ing erkennbar ist.

Gotzing liegt südlich von Weyarn oberhalb des Mangfalltals. Neben dem Kerndorf werden auch oft die umliegenden Häuser, die Obergotzing bilden, als zu Gotzing zugehörig betrachtet. Es besteht ebenfalls eine starke kulturelle und gesellschaftliche Bindung zu dem zu Warngau gehörigem Nachbardorf Hinterberg. Diese drei Teile bildeten vor der Gemeindereform die Gemeinde Gotzing.

Gotzing verfügt über eine Jakobuskirche, welche auch auf dem Jakobsweg liegt, des Weiteren über das Gasthaus Gotzinger Trommel, dessen Wirt Hans Triebel mit seinem etwas eigenwilligem Einsatz für die bairische Sprache schon des Öfteren mediale Aufmerksamkeit erregte. Außerdem befindet sich am Ortsausgang das alte Schulhaus, das bis Ende der 1960er Jahre in Betrieb war.

Erstnennung: 1969 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.42 |

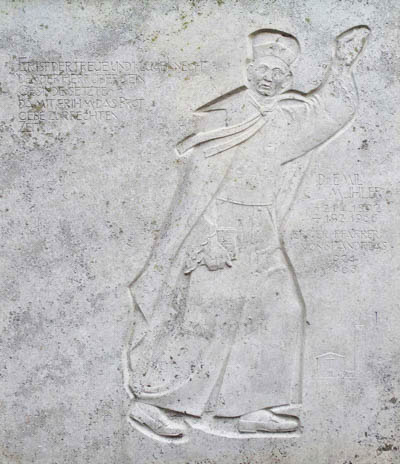

Emil Joseph Muhler (* 21. April 1892 in München; † 19. Februar 1963) war ein deutscher römisch-katholischer Priester, Pfarrer, Intellektueller sowie Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus.

Nach der Rückkehr aus dem Ersten Weltkrieg studierte Muhler Theologie. Am 17. Juli 1911 trat er der katholischen Studentenverbindung Langobardia im CV bei. Nach seiner Priesterweihe wurde er 1923 in Volkswirtschaft zum staatswissenschaftlichen Thema Die Idee des gerechten Lohnes nach katholischer Auffassung mit besonderer Berücksichtigung des Familienlohnes promoviert. 1924 wurde er Stadtpfarrer von St. Andreas in der Münchner Isarvorstadt, einem Arbeiterbezirk in München. Als Mitglied der Bayerischen Volkspartei saß Muhler von 1930 bis zur nationalsozialistischen „Machtergreifung“ im Münchner Stadtrat.

Nach dem gescheiterten Hitler-Attentat vom 20. Juli 1944 wurde Muhler im Pfarrerblock des KZ Dachau inhaftiert, obwohl er mit dem Attentat nichts zu tun hatte. Dort lernte er u. a. Leonhard Roth kennen. Muhler konnte Ende April 1945 auf einem der Todesmärsche fliehen.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges trat Muhler der CSU bei, gehörte dem Landesvorstand der CSU an und engagierte sich wieder rege in Politik und Publizistik. Er blieb auch in der Kirche weiterhin ein streitbarer Mann, bedingt durch seine Erfahrungen in der NS-Zeit.

Erstnennung: 1886 | Stadtbezirk: 2. Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt - Am Schlachthof | Entfernung: 0.46 |

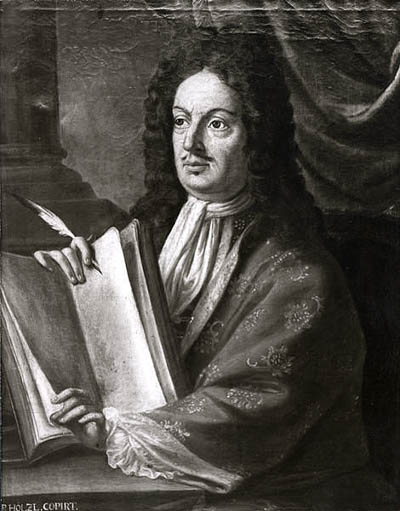

Johann Adlzreiter von Tettenweis (* 2. Februar 1596 in Rosenheim; † 11. Mai 1662) war ein deutscher Jurist und Politiker.

Adlzreiter wurde als Sohn eines Nestlermeisters in Rosenheim geboren. Nach dem Abschluss des Jesuitengymnasiums in München 1615[1] studierte er an der Universität Ingolstadt Rechtswissenschaften. 1617–1618 war er als Schreiber am Landgericht Pfaffenhofen tätig, da seine Eltern sein Studium nicht mehr finanzieren konnten. Daraufhin nahm ihn der Ingolstädter Professor Kaspar Denich als Famulus in sein Haus auf und verschaffte ihm so die Möglichkeit, sein Studium zu beenden. 1622 erreichte er den Abschluss mit einer Arbeit über die Rechte des Fiskus, die er dem Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg widmete, der ihn durch einen Wappenbrief belohnte. Danach war er in Straubing als Rechtsanwalt tätig, bis er 1625 von Kurfürst Maximilian I. zum Hofkammerrat berufen wurde. Als Vertrauter des Kurfürsten wurde er noch im selben Jahr Revisionsrat, 1638 Leiter des Geheimarchivs und erhielt 1639 Sitz und Stimme im geheimen Rat.

1650 wurde ihm die Kanzlerschaft verliehen und er erhielt einige Lehnsgüter in Niederbayern. Nach einem von ihnen nannte er sich nun „von Tettenweis“. Nach dem Testament des Kurfürsten wurde er 1651 als Mitglied des Rates bestimmt, der bis zur Volljährigkeit des Kronprinzen Ferdinand Maria die Vormundschaft und Regierung innehatte.

Adlzreiter war mit der Tochter eines Straubinger Regierungsrates, Euphrosine Gebhard, verheiratet und hatte 14 Kinder. Begraben liegt er in der Karmeliterkirche zu München.

Erstnennung: 1972 | Stadtbezirk: 6. Sendling - Untersendling | Entfernung: 0.47 |

Der Kochelsee liegt 70 km südlich von München am Rand der Bayerischen Alpen. Er gehört zu den Gemeinden Schlehdorf (rund 30 Prozent) im Westen und Kochel am See im Osten. Der See ist Eigentum des Freistaates Bayern und wird von der Bayerischen Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen verwaltet.

Während der südliche Bereich des Sees von Bergen umgeben ist, liegt der nördliche Teil schon im flachen Voralpenland und wird von den Loisach-Kochelsee-Mooren begrenzt. Die Geschichte der Besiedelung Kochels (früher Quochcalun) begann auf der so genannten Birg bei Altjoch, einem Felskegel direkt am Ufer des Kochelsees. Der Name Kochel ist abgeleitet vom lateinischen cocula, der Bezeichnung für Kopf, Kegel oder Gipfel. Von romanischen Gattungsnamen sind es besonders der Kapf und Kogel mit den Nebenformen Kochel, Gugel, Kögel und Kegel, die durch das ganze bayerische Sprachgebiet verbreitet sind...